天人合一与梵我一如:中医与阿育吠陀的跨文化比较

苏 婧

(清华大学 人文学院,北京 100084)

2017年1月18日,国家主席习近平出访世界卫生组织,与时任总干事陈冯富珍女士共同签署了《中华人民共和国政府和世界卫生组织关于“一带一路”卫生领域合作的谅解备忘录》,习近平同志在签字仪式上指出:“要继承好、发展好、利用好传统医学,用开放包容的心态促进传统医学与现代医学更好融合。中国期待世界卫生组织为推动传统医学振兴发展发挥更大作用,为促进人类健康、改善全球卫生治理作出更大贡献,实现人人享有健康的美好愿景。”人人享有健康,即全民健康覆盖(Universal Health Coverage),是世界卫生组织2014-2019年全球工作规划中最重要的总体目标之一,即“确保全球所有人口都能获得有效质量保证的促进、预防、治疗、康复等健康及卫生服务,并且不因为支付这些服务而遭受经济困境”[1]。然而,全球发展不平衡、不充分以及复杂国际形势下的局部战争与饥荒,使得当今全球“仍有4亿人口无法获得最基本的医疗卫生服务,中低收入国家平均6%的人口因医疗费用支出而陷入极端贫困”[2]。

传统医学作为人类文明演进的宝贵财富,不仅曾经为各个民族的繁衍生息作出过卓越贡献,在健康观念转型和医疗模式创新的今天,传统医学由于其相对廉价可及,以及“治未病”“天人合一”“辨证施治”等理念的辩证性与前瞻性,在应对全球化、城市化、老龄化、疾病谱变迁以及环境生态危机所带来的种种健康挑战方面依然具有重要的现实意义和理论价值。基于此,世界卫生组织在第62届、第67届世界卫生大会两次通过《传统医学决议》,并先后颁布了《2002-2005年传统医学战略》以及《2014-2023传统医学战略》,呼吁各国酌情将传统医学纳入国家医疗卫生保障体系,不断改善传统医学的安全性、有效性、可及性,推动传统医学可持续发展,造福全人类。

我国是传统医学传承与发展的全球表率,不仅将对传统医学的尊重写入了1949年宪法,而且国家不断完善政策、法规、标准和监管体系,开展传统医学的教育与研究,各地各级医院均提供传统医学产品及服务,且费用纳入政府医疗保障体系,是全球为数不多的传统医学与现代医学整合运行的国家[3]。上文提及中国与世界卫生组织签署“一带一路”备忘录正是在这一意义上达成,因为中国发起的“一带一路”倡议,其目标是促进人类命运共同体的共同福祉。毫无疑问,健康是全球人类命运的最大公约数,传统医学传承与发展的中国模式,将有望为普遍处于发展中阶段的“一带一路”国家提供借鉴与启发。

遗憾的是,对已有文献的研究表明,关于“一带一路”背景下如何发展传统医学、促进人类命运共同体延续这一议题,中国的学术界表现得较为中国中心主义和汉民族中心主义,至少也存在颇为明显的学术盲区;即对于其他国家和地区传统医学知之甚少和不甚重视。目前国内学术研究的着眼点往往在于中医药要如何利用这一新的历史契机“走出去”“国际化”,得到世界更多国家的认同和接受,认为中医药产业迎来了宝贵的全球贸易机遇期。

然而事实上,人类在漫长的历史长河中创造了丰富多彩、不一而足的世界文明,很多国家、尤其是“一带一路”沿线国家均有着与自身传统文化和宗教信仰浑然天成的传统医学体系,至今仍存在的传统医学疗法和治疗技术包括中医(Traditional Chinese Medicine)、古印度传统医学(Ayurveda,也称阿育吠陀)、阿拉伯医学(Unani Medicine,也称尤纳尼医学)、自然疗法(Naturopathy)、整骨疗法(Osteopathy)、顺势疗法(Homeopathy)、脊椎指压治疗法(Chiropractic)及其他(包括源于日本的手法治疗,如以拇指、手掌等按压身体的某些点,以及催眠、康复、意念等精神疗法)等八大类型[4],见图1。

其中,由于南亚在古丝绸之路上的战略地理位置,古印度传统医学阿育吠陀与我国传统中医尤其有着悠久、深厚的跨文化交流历史。医学如药王孙思邈《备急千金要方》中便记载着耆婆“治恶病三,方十一首,论七首”。耆婆(Jivaka,也译为耆婆伽、耆域、侍缚迦等)曾担任古印度摩竭陀国频婆娑罗王与阿阇世王的御医,是古印度历史上最负盛名的神医,地位类似我国医学史上的扁鹊,在我国敦煌也曾出土梵文与于阗文的双语医术《耆婆书》,吐鲁番地区出土的唐永隆二年旅帅张相欢墓志亦提及耆域与龙树,这些均说明印度传统医学对我国的熏习[5]。反之,阿育吠陀(Ayurveda,梵文Ayur意指“生命”,Veda意为“知识”)本无脉象之学说,后期相关医书中出现切脉、脉内、常脉等概念,“一呼脉再动,二吸脉再动,呼吸中间脉存五动,此时常脉”,与《黄帝内经·素问》(卷五)极为相似,这些也印证了我国传统医学对古印度传统医学的影响[6]。

图1 传统医学疗法和治疗技术

本研究旨在以跨文化比较的视角,整理、分析中医与阿育吠陀在哲学观、世界观、生命观等方面的异同,从而促进我国学术界对于阿育吠陀的认识,推动“一带一路”背景下传统医学间的相互了解,联手突破科学主义的话语陷阱,在全球范围内得到更多的文化认同,使传统医学纳入更多发展中国家的医疗体系。

1 中医学概述

中医学(Traditional Chinese Medicine,TCM)是中华民族几千年来在生产生活实践及与疾病斗争过程中酝酿形成并不断发展的集实践、方法、知识和信仰于一体的医学体系,蕴含着中华民族深邃的哲学思想与独特的生命观、健康观、世界观和价值观,是自然科学与社会文化的统一。

医学的起源是人类文明演进的结果,自人类诞生以来,生命的延续与传承便是亘古不变的命题。考古证据显示,作为世界四大文明古国之一的中国,在旧石器时代和新石器时代,已经积累了较为丰富的卫生保健知识,如南巢北穴的居处卫生文化、火的发明使用与熟食卫生文化、自山顶洞人开始的土葬文化等,均有效地提高了原始人类抵御自然疾病的能力,促进了文明的传承繁衍[5]。尤其是原始舞蹈、音乐和体育的发展,极具中华文明特色。如1987年河南舞阳出土的16支骨笛,距今8 000多年历史,已具备七音阶结构,除了祭祀等仪式需要外,也可以起到愉悦身心的作用;再如《吕氏春秋·古乐》记载舞蹈的发明,“昔陶唐氏之始,阴多滞伏而湛积。水道壅塞,不行其原,民气郁阏而滞著,筋骨瑟缩不达,故作为舞以宣导之”,已可见导引术、五禽戏的雏形,着眼于强身健体。

西周自秦汉将近一千多年的时间,中国古代自然哲学从巫术的羁绊中逐渐脱离出来,不断运用到医学养生的实践中,中医理论体系初步形成,标志是《黄帝内经》的成书[5]。《黄帝内经》开宗明义:“阴阳者,天地之道也。万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。治病必求于本。”[7]这不仅凸显了中医理论赖以奠基的哲学基础,即天道自然与医法自然;治病“求于本”而不是“求于巫”,也表明人们对自然界客观规律认识的不断深化,自此中医发展走向正途。

尔后,中国古代哲学与宗教的发展,对传统中医不断浸融,逐步构建出包括阴阳学说、五行学说、脏腑学说、经络学说、气血学说等在内的用于阐释生命机理、疾病发生与防治治疗原则的一整套理念体系,并在不断实践的过程中形成了包括生理(解剖)学、病理学、诊断学、植物/药物学、临床学、针灸学等在内的一整套方法技艺。其中,基于经络腧穴的针灸疗法、特色脉诊以及基于辨证施治理念的方剂,体现了中医学与其他传统医学迥异的文化特色。

中医学是中国古代唯物主义哲学的代表,也具备丰富的辩证法思想[8],中医学力图从物质世界寻找万物发生发展的原因,根据道-气与阴阳五行学说整体地、联系地、而非割裂地、静止地解释生理现象、心理现象、疾病现象,从不割裂疾病与健康、身体与心理、人与自然以及人体内部各脏腑器官之间的关系,因此亦有学界大家认为中医文化的本质在于其是一种生态医学适应理论[5],与中华文化的洪流同一节拍,体现着中华文化的精髓。

2 阿育吠陀医学概述

阿育吠陀(Ayurveda),也被翻译为生命吠陀、阿输吠陀、吠陀医学,在梵语中指关于生命的知识体系。本研究使用阿育吠陀的概念,而不用印度医学、印度传统医学或古印度医学,一是因为用现代民族国家的称谓和边界很难丈量流动的传统文化现象,阿育吠陀酝酿、成熟于南亚次大陆的吠陀文明时期,其流行范围不仅包括今日的印度,也包括今日的巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔和克什米尔争议地区等,因此用印度医学的概念容易导致认识的偏差和指称的不明;二是因为目前印度的传统医学不仅有阿育吠陀,根据印度传统医学部的官方声明(官网网址:ayush.gov.in),印度认可的传统医学包括阿育吠陀、尤纳尼医学、悉达医学、自然疗法、顺势疗法、瑜伽以及藏医(Ayurveda,Naturopathy,Unani,Siddha,Homoeopathy、Yoga、Sowa-Rigpa)七种,其中阿育吠陀诞生最早、应用最广泛;尤纳尼医学实际上就是南亚次大陆伊斯兰化后传入的希腊-阿拉伯医学,在各地区称呼有所不同;自然疗法和顺势疗法同样不是诞生于印度本土,而是从近代西方传入。此外,悉达医学主要流行于印度南部的泰米尔地区、用泰米尔语传承,其与阿育吠陀的基础理念并无本质差异,但在实践上基于地域和民族差异有所不同,尤其擅长矿物药的提炼和使用,诊断和治疗方法是占星术(mani)、曼陀罗(mantriam)和药物(maruntu),也有学者认为悉达医学是阿育吠陀的分支,并不构成完整独立的医学体系;并认为,瑜伽是阿育吠陀体系中的修炼方法,不涉及药物的使用,也未构成多维的医学体系[9]。换言之,古代阿育吠陀的概念外延是大于今日印度政府所言的阿育吠陀的。

与中医类似,阿育吠陀也在印度河文明时期开始酝酿,如哈拉帕遗址中就有火的使用和城市的踪影,尤其是城市中公共浴室与下水道的建设遗址,惊人地彰显着古印度公共卫生观念的先进[10]。公元前1 500年左右,雅利安人迁入古印度地区,南亚次大陆进入吠陀文明时期,婆罗门教逐步形成,阿育吠陀在这一时期渐成体系。所谓吠陀(Veda),本义是知识,婆罗门教中专指古梵语创作、用于颂神祭祀的诗歌与文献。经典的四部吠陀本集之《梨俱吠陀》(Rig-veda)和《阿闼婆吠陀》(Atharva-veda)均含有一些涉及生命、人体、疾病的内容,但吠陀本集时主要使用咒术祛病延年,医学尚未从巫术中脱胎。

公元前5-6世纪至公元前3世纪左右,古印度进入古典哲学和精神文化发展的黄金时期。阿育吠陀与古印度哲学的发展相得益彰,亦体现出系统观、整体观的特色,随着奥义书的先哲们探索宇宙之根本原理的奥秘,有关人类与自然的关系、健康与疾病的认识被不断知识化、体系化。古印度婆罗门教六大哲学派别中,数论派的二元论、胜论派的自然哲学观、正理学派的逻辑学等均在不同层面促进了阿育吠陀的理论建构,释迦牟尼佛法中亦有不少涉及医学与健康的比喻和类比[11]。在这一基础上,《阇罗迦集》(Caraka Samhita)和《妙闻集》(Susruta Samhita)的问世标志着阿育吠陀成型。与《黄帝内经》中的岐伯类似,阇罗迦和妙闻都是传说中的作者,两本医书实际上历经了多人多年的编纂完善,一直流传使用至今。

在古印度哲学成就基础上发展起来的阿育吠陀,其基本理论是三因五元说,见表1。三因,也称三元素、三督夏(tridosa),在我国敦煌出土的古籍中也被译为三俱、三毒、三相[12],即风(vata)、胆(pitta)和痰(kapha)三种能量,可感而不可见。阿育吠陀认为,人体的功能由三因生发,疾病的产生是内外因作用下三因的失衡,因此治疗的要义是通过饮食药物的调节、心理精神的调整和生活方式、居处方式等的改变,使人体恢复平衡的状态。五元,即土(prithvi)、水(jala)、火(tejas)、空(akash)、风(vayu),最早是胜论派的概念,而后被阿育吠陀吸纳,认为宇宙世界和天地万物都由这五大元素组成,人体也不例外,即五大会转化为三因,促生人体的新陈代谢和生命运转,因此阿育吠陀不仅关注人体内部的平衡,也关注人与外部世界的平衡,不仅着眼于机体的无病无疾,更追求肉体、精神、灵魂三位一体的充实与丰满状态(prasanna)。

表1 阿育吠陀主要概念

基于三因五元学说的阿育吠陀主要包括八个分科(astangani),我国古籍中也称为八术、八支。《阇罗迦集》(Caraka Samhita)和《妙闻集》(Susruta Samhita)问世之后,瓦跋札所著的《八支集》(也称《八支心要集》,Astanga-Hrdaya Samihita)将前两本经典医书中的内容整合,形成了阿育吠陀的基本学科范畴八支,即一般外科/治身患(kaya-cikitsita),治疗锁骨以上以头为中心的特殊外科/论针刺首疾(salakya-tantra),异物去除科/论诸疮(salya-tantra),毒物科/恶揭陀药(agada-tantra),鬼神科/论鬼瘴(bhuta-vidya),儿科/童子方(kaumara-bhrtya),延年科/长年方(rasayana-tantra)以及强精科/论足身力方(vajikarana-tantra)。(一般外科、特殊外科、异物去除科、毒物科、鬼神科、儿科、延年科、强精科为当代的翻译说法,治身患、论针刺首疾、论诸疮、恶揭陀药、论鬼瘴、童子方、长年方以及足身力方为敦煌古籍的翻译。)[11-12]可见,阿育吠陀也广泛涉及临床、心理、养生、药物等各个方面,与中医比较,其外科及锁骨以上特殊外科的知识与实践体系十分发达,成为与中医学跨文化交流的主要方面。

与中医学的连绵不绝不同,阿育吠陀尽管未随着南亚的伊斯兰化消亡,但却因为近代西方殖民者的入侵而中断发展,一度被排斥在主流医学体系之外。1970年,印度政府颁布印度医药中央管理委员会法令(Central Council of Indian Medicine Act of 1970),标志着印度在文化自觉的背景下重新认识到传统医学的重要性和传承发展的必要性,开始恢复传统医学的临床实践,将学位教育与传统医师注册认证正式纳入国家保障的主流医学体系。现今,除了印度,南亚地区的孟加拉、尼泊尔和斯里兰卡也从官方角度认可并推行阿育吠陀,中亚、西亚和东南亚的部分地区也有零星的阿育吠陀实践。

3 同:基于“天人合一”“梵我一如”的整体医学观

前文已述,作为人类最古老的医学知识与实践体系,中医与阿育吠陀分别酝酿于中华文明与古印度文明的摇篮中,均烙上了各自民族深邃悠远的哲学思想。就中医而言,其奠基思想为道-气理论与阴阳五行学说,尔后又在上千年发展的历史长河中,受到方士文化、经学谶纬、道教文化、佛教文化、玄学文化、儒学文化的浸淫,其哲学根基可用“天人合一”概述,尤其体现在奠基性著作《黄帝内经》中[5,13-16]。就阿育吠陀而言,其奠基思想是吠陀本集、森林书和奥义书中提出的“梵我一如”哲学观,古印度六大哲学学派之中的数论派和胜论派进一步勾勒了其理论轮廓,婆罗门教、佛教、印度教的文化也都先后滋养了阿育吠陀的发展[11,17]。

概而述之,从跨文化比较角度而言,中医与阿育吠陀文化上的共同点在于医学理念与实践体系均建立在古代文明哲学观的基础上,且“天人合一”和“梵我一如”表述类似、精髓相通,反映出东方文化/传统医学注重整体、综合的思维模式,与西方文化/现代医学注重个体、分析的思维模式旨趣相悖,甚至是南辕北辙[18]。

先谈“天人合一”。季羡林先生认为[18],“天人合一”中的“天”是指大自然,或曰自然规律;人,即是人类。天人关系是人与自然的关系,“天人合一”是中国哲学对全球可持续发展最大的贡献,在解决现代危机方面亦有突出的启发价值。在中医理论体系中,“天人合一”是一种指导认识的方法论,即通过对客观世界天文地理(天地阴阳与五行运行)的细致观察与规律总结,来解释人的生命与疾病现象、指导人类疾病治疗与养生实践[5]。

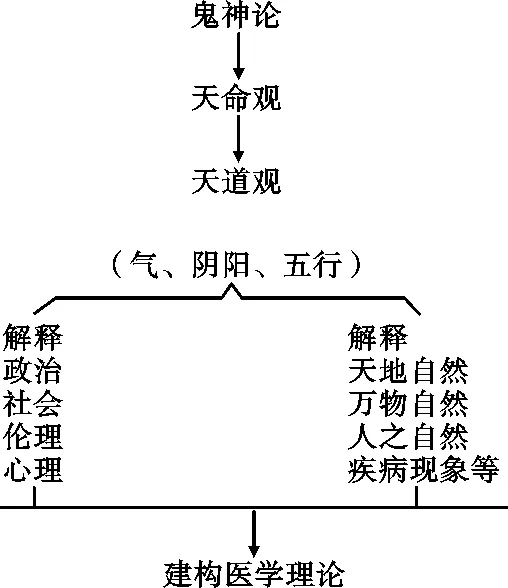

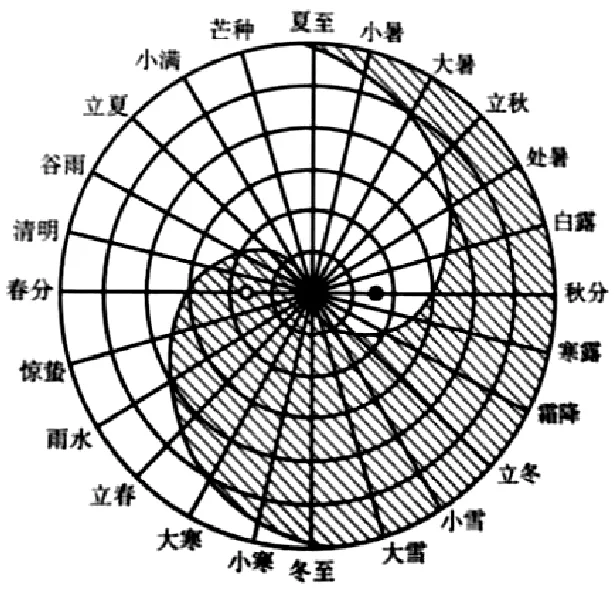

“天人合一”的思想生发很早,且不局限于一家之学说。《周易·乾卦·文言》中有云:“大人者与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合吉凶,先天而弗违,后天而奉时”;《庄子·齐物论》亦云:“天地与我并生,而万物与我为一”;《中庸》则说:“能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。”中医学奠基之作《黄帝内经》即以“人与天地相应”作为元理论,认为“圣人之起度数,必应于天地。故天有宿度,地有经水,人有经脉”。由于天地有阴阳,因此治病之本也是求于天地阴阳之道,即与自然规律吻合;又由于天地有变化,阴阳互转化,因此中医辨证施治、调和致中的特点也就不难理解。总之,中医的“人与天地相应、相参”体现出中国古代哲学朴素的唯物主义思想[5],由图2可见,中国古代哲学建构医学理论的过程,是从鬼神到天命再到天道的转换,是形成唯物主义的过程。因此,任继愈先生才说[8],中国古代医学是与天文学、数学、化学(包括炼金、制药)等同步发展的,其哲学基础是一致的。今人路辉写著《无极之境》[19]《古中医悟》[20],也用详实的天文地理数据和严谨的现代科学方法(图3)论证了中医天-人之学的合理性。

图2 中国古代哲学建构医学理论的过程

注:里圈是北回归线,外圈是南回归线,曲线与圆相切是23.5°黄赤交角,引自路辉《古中医悟》

图3 古太极图与天文节气

再述“梵我一如”,也译为“梵我同一”“梵我一同”(Brahm tmaikyam)。梵(brahman)是古代印度哲学最为关键的概念[21-23],原本指天智,或通过祭祀而得的咒力。在梵书(也称婆罗门书、净行书,Brahmana)中,梵的概念开始被用于描述创造宇宙诸天神祗的原人,是一种超人力的人格化的神。森林书(aranyaka)进一步将梵多样化,认为梵有三种不同的形态,粗大(如宽广的大地)、细密(如人的感觉与思维)和自如(如自然界的风和人的呼吸气息),可见森林书已经开始将梵与人相联系,认为梵具有人的思维、运动和感官等特质,而人也被包拢在梵所创造的一切事物和功能之中。奥义书(也称近坐书,Upanisad)是吠陀经典的精华,经由奥义书,“梵我一如”的思想得到了充分的阐释与哲学的升华,并成为统摄阿育吠陀的哲学基础。

在奥义书中,梵不仅被作为抽象意义上宇宙本体,而且被认为是生命的根本,是世间万事万物存在的原因与结果。奥义书用其特色的遮诠(通过否定来表述肯定)方式,“不是这个、不是那个”(Neti,Neti)阐释出梵的本性不依赖于人的认识而存在的特点——这个不灭者(梵)不粗不细,不短不长,不象火红,不象水湿,没有光影,没有昏暗,不是风,不是空,不黏着,没有味,没有香,没有眼睛,没有耳朵,没有语言,无思想,无光热,无气息,无度量,无里面,无外面[24]。梵不可目睹,不可把握,没有种姓,无手无脚;梵永恒不变,无处不在,微妙灵动,是万物的源泉[24]。

而我,即奥义书中的阿特曼(atman),也从梵书和森林书中被解释为人体及其各种器官和气息的概念中升华,被描述为个体的灵魂,亦是一种强大的力量,“阿特曼是我的灵魂,位于我心,小于米粒,或麦粒,或芥子,或糜子,或黍子核。阿特曼这个我心中的灵魂,亦大于天,大于地,大于空,大于无,大于万有世界”[24]。换言之,阿特曼不再强调肉体存在的一面,而是强调灵魂曼妙的一面,阿特曼与梵一样,既小也大,不可目睹,难以描述,却时刻存在,无法忽视。由此,梵与我(阿特曼)从哲学思想的角度统一——梵与我的本质是一样的,梵决定着我,我也属于梵。奥义书中不断地强调,你就是那(tat tvam asi),这个我就是梵(Ayam atma brahama)。

在跨文化传播研究中,文化价值观及其比较研究一直是重要的面向。所谓文化价值观取向,就是人类用来解决普世性问题(universal problem)的思维方式和方法途径[25]。根据Kluckhohn和Strodbeck的经典研究[26],文化价值取向可以从人性(human nature)、人与自然的关系(human-nature relationship)、时间(time)、行动(activity)和人与人的关系(human relationship)5个维度考量。以此对比中印文化的价值取向,可见其在人性、时间、行动、人与人关系四个维度上均存在不同程度的差异,如古印度文化更在乎未来、来世,而中国传统文化更在乎当下、现世,再如古印度文化中特色的种姓制度决定了人与人关系的根本,与中国基于儒家文化强调的人与人的关系迥异。

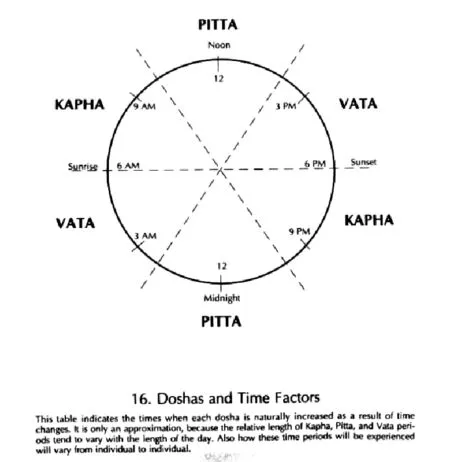

然而,中印文化在人与自然关系方面却较为相似,即体现为“天人合一”“梵我一如”的整体思维观。“天人合一”与“梵我一如”的共同点在于均着眼于人/我与天/梵之间的共生共存关系[27],见图4,阿育吠陀认为三因不是稳定的,会随着季节、时间变化,但是三因之间不会转化。由此孕育、指导的中医学与阿育吠陀都呈现出一种整体观、系统论、生态学的模式特色,西方学界也将这种医学理念称之为整体医学(holistic medicine),即在理念上强调人与自然和谐、以预防为主,关注生活方式、作息规律和心理精神状态;在实践时注重药食同源,在大自然中寻找治疗人体疾病的物质成分;在诊断时考虑因时而异、因地而异,更为细致地分析地理、气候、环境因素对人体生理和心理健康的影响;在治疗时着眼于人体内部的平衡,不头疼医头、脚痛医脚,而是系统地、综合地调节人体的状态。这些中医与阿育吠陀的相似特点,与基于细胞生物学和实验生物学的现代西方医学存在显著不同。

图4 三因与时间的关系

4 异:宗教哲学、统治阶层、民俗地理的影响

社会存在决定社会意识。尽管中医学和阿育吠陀存在相似性,体现着人类文明早期集体无意识的智慧[27],但诞生于两块不同文明土壤的两大古老传统医学,亦存在可明显辨识的文化差异性。

首先,中医和阿育吠陀的宗教哲学基础不同,概而述之,“天人合一”是朴素唯物主义,而“梵我一如”则是客观唯心主义。前文已述,“天人合一”和“梵我一如”分别是中医学和阿育吠陀的哲学基础,两者话语表述方式相近,均着眼于人与天地的关系,体现在医学方面,均讲求药食同源、人体平衡、顺天而居、因时而治,与现代西方医学对抗疗法的理念迥乎不同。但是,即便如此,“天人合一”和“梵我一如”仍存在着哲学上的根本差异,并影响着中医和阿育吠陀整体气质和终极追求的不同。

对“天人合一”不再赘言,任继愈[8]、季羡林[28]、马伯英[5]等大家均反复强调了建立在阴阳五行、道-气理论上的中医的唯物主义底色。钱穆先生[29]也提出,“天人合一”体现出中国古代哲学将天命和人生统筹思考的特点,因天命和人生并不可分割,因此中国人并不需要在其他维度上寻找天命、探寻终极,这也是宗教信仰在中华大地上始终未曾统摄一切的原因。换言之,“天人合一”的出发点和落脚点始终是人,之所以关注天、观察天、讨论天、捉摸天,是为了人间的伦常道德和繁衍生息,所谓“观乎天文、以察时变”,在于人与天相资为用,相机而行。因此,中医理论中的“人与天地相参”“人与天地相应”,归根到底都是为了现世中人的延年益寿。

然而,印度哲学中的“梵我一如”却不同。在“梵我一如”的表述里,重要的并不是人、我或曰阿特曼,而是梵。此处的梵,实际上与“天人合一”中的“天”(自然规律)哲学意义是不同的,古印度哲学认为,客观世界只是其虚幻的表象,绝对存在的宇宙真理、无法言说的神妙力量才是其根本。因此,“梵我一如”的终极目标并不是人的发展,而是人如何悟彻梵的真理,摆脱人间的虚幻、痛苦、贪婪、痴怨、欲望,从肉体和皮囊中解脱,得到精神和灵魂的超世,终以回归梵的怀抱。佛教诞生后,有我的阿特曼(atman)进一步发展成无我的安特曼(anatman),人的本质被更深层次地抛弃,唯有肉体解脱、摆脱轮回才是正途。因此有学者总结[23],中国文化是以现世关系为本位的伦理型文化,印度文化则是以轮回业报为本位的宗教型文化。换言之,尽管“梵我一如”和“天人合一”都在表述人与天地的关系,但是本位倒置,前者如费尔巴哈所言,“把客观的本质看作主观的东西,把自然界的本质看作有别于自然界的、人的本质,把人的本质看作有别人与的、非人的东西”,是唯心主义和神秘主义的。黑格尔在《历史哲学·东方世界》中也说,“与呈现至为平实的‘知性’的中国不同,印度是幻想与感性之疆域”[30]。

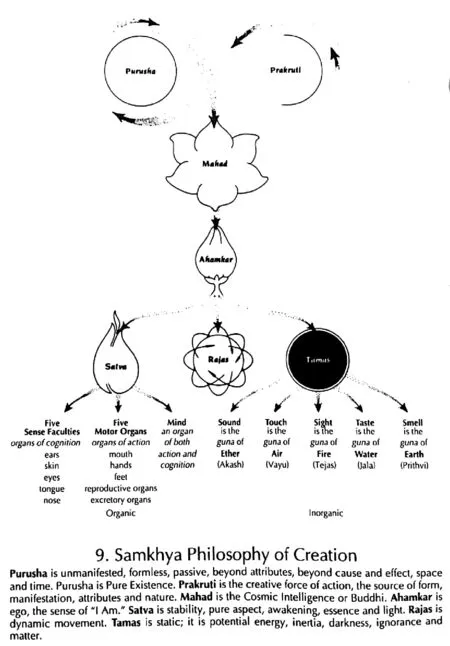

在把人置于次要位置的“梵我一如”宗教哲学观念的影响下,阿育吠陀整体笼罩着浓郁的宗教色彩。由图5可见,与中医的阴阳五行理论是基于古代人类对太阳月亮(阴阳)和太阳系行星(金木水火土,五行)的运行规律的观察与总结不同,阿育吠陀中五大三因的来源是自我意识对宇宙智慧的洞察,换言之阿育吠陀是以意识为基础的传统医学体系(尽管胜论派相较其他哲学派别更具备一些唯物的特色,提出了世界是由物质实体组成,但他们并未将精神与物质进行严格区分,始终受到宗教的限制,没有摆脱精神论/灵魂论的束缚)[31]。

阿育吠陀认为,无法言说的宇宙绝对存在神我(purusha)决定了物质世界自性(prakriti),神我知道自己对于自性是唯一的,自性却认为自己与神我不同。这样的一种认知差异转化为一种宇宙智慧(mahad),继而形成无数个自我的意识(ahamkar)。就上述这些概念而言,唐鹏琪[17]指出仅在梵语中存在,在中文中没有对应概念,尤其是ahamkar,其是一种自我意识与宇宙智慧合二为一的状态,是我的灵魂,ahamkar既感悟自我的存在,却也没有与宇宙智慧分离。宇宙间的万物都有ahamkar,这些ahamkar之间可以转化,遵循业(karma)的法则,灵魂的法则等同于宇宙智慧的法则[27]。

Ahamkar会进一步发展成三属性(triguna),包括:①本质的、光亮的、觉醒的、倾向于探究事物本原的沙特瓦(satwa,也译为萨捶),它形成人们的感官和行动,即眼、耳、鼻、舌、皮肤五知根以及口、手、足、生殖器官、排泄器官五作根;②惰性的、黑暗的、不敏感的、倾向于构成物质能量的塔马斯(tamas,也译为答磨),它形成色、声、香、味、触五根境,五根境进一步转化为地、水、火、空、风即五大元素,这五大元素再成为构成人体的三因即风、胆、痰;③不断运动、以及把精神世界和物器世界连接在一起的拉加斯(rajas,也译为罗阇)。三属性也与古印度的种姓制度有所联系[27]。

足见,阿育吠陀认为自然界五大和人体三因的来源并不是客观世界,而是由主观感知生成演变的。由此观之,尽管相较古印度宗教哲学统摄下的其他领域,阿育吠陀因频繁与存在的肉体打交道,其形而上的色彩相对淡一些,但“梵我一如”指导下的阿育吠陀仍是客观唯心主义的,其治疗人体的疾病,却认为生命的本源是宇宙智慧给予的,能否领悟这一宇宙智慧,摆脱肉体、回归入梵,是阿育吠陀所终极追求的。

因此,关于阿育吠陀的起源,一般被表述得极具神话色彩。《阇罗迦集》称,阿育吠陀是由印度教的最高神梵天(Brahma)述说,经历诸神口口相传给了噉食氏(Atreya),其六位弟子之一的如火氏(Agnivesa)传给了阇罗迦(Charaka),后者用文字记录了下来[11]。而且,阿育吠陀的八支中,鬼神科/咒禁科一直非常发达,而且在分科时将锁骨以上外科(尤其是眼科和头部外科)与其他外科鲜明地分开,也体现出对于精神和灵魂的重视与忌惮。此外,瑜伽(yoga)是阿育吠陀中极具特色的修炼方法,在中医体系中并没有对等的方法。瑜伽在梵文中的本意是连接、结合,有着上千年的文化积淀,在吠陀体系中瑜伽是普通个体打通“我”与“梵”的通道的途径,也是斩断业的束缚的办法。阿育吠陀讲求习练瑜伽,其本初目的并不是为了强身健体、壮骨练筋,而是通过禁欲、苦行、折磨自我、断灭自我达到与梵的对话、领悟梵的奥秘,这被认为是一种幸福、完满状态的抵达,是实现肉体、灵魂、精神三位一体健康的要义,与中医体系中导引术、按摩术、气功的定位截然不同。

图5 阿育吠陀的宗教哲学基础和五大生成过程

进言之,唯物与唯心哲学观的区别,也使得中医理论更具备辨证论治的特色,而阿育吠陀阙如[27]。在中医的阴阳五行学说中[5],阴阳相互依附且可以转化,五行相生也彼此相克(图6),对立又统一是宇宙间事物的本色,也是医法自然的根本,所以中医会把人体的五脏六腑辩证联系地看待,如肺与大肠相表里,出现肠道症状时医者会从治疗肺疾入手。恰如《孙子·势篇》所云“终而复始,日月是也”,显然中医这一辩证思维特色是源于古人对天地万物的观察,并在唯物思想的导引下不断抽象、概括的理论结晶。

图6 中医五行的相生相克

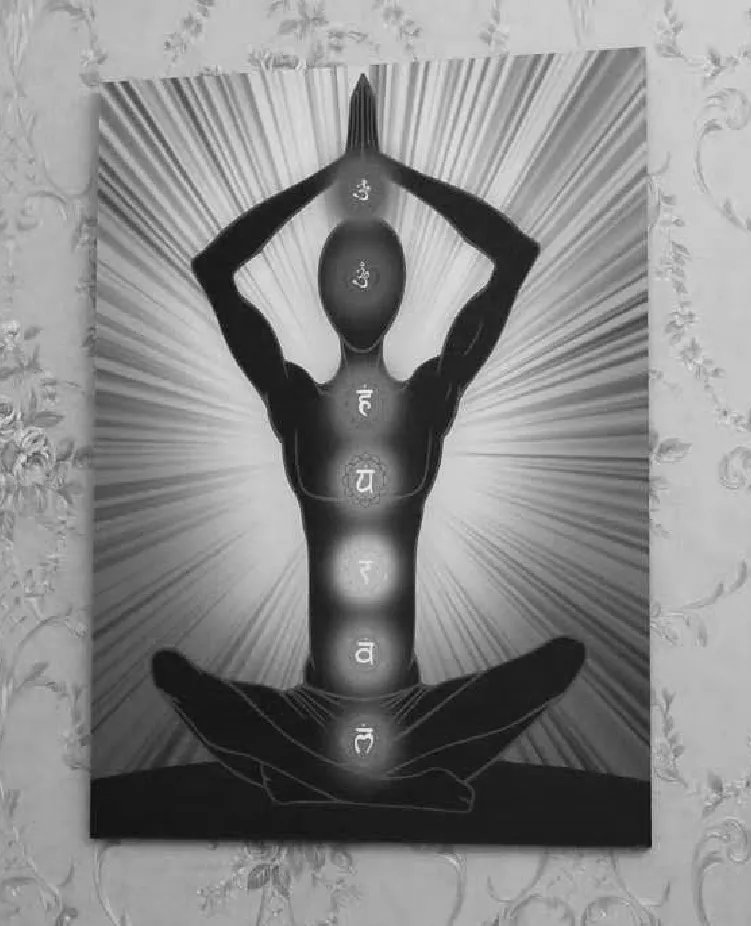

反观阿育吠陀,其本质是唯心的,前文已述阿育吠陀中五大(土、水、火、空、风)的来源并不是客观世界,而是宇宙智慧对宇宙的绝对感知,在这一前提下,阿育吠陀中的五大与中医学中的五行不仅不是同一所指,而且也无法衍生出相生相克的辩证特点。在阿育吠陀体系中,五大构成的三因(也称三督夏)是很难相互转化的,阿育吠陀认为如果人属于某种督夏体质(即三因中的某一因在人体内主导),就应该按照这种体质生活、作息、饮食、治疗、社交,即不要违背自己生而具有的达摩(dharma)。正因如此,中医体系中常见双数的概念,如阴与阳、寒证与热证;但吠陀医学中,往往都是以三而论,如三因、三俱和三属性,这是因为缺乏辩证思维的阿育吠陀需要第3个概念来描述中间或者调和的状态[27]。此外,阿育吠陀中也无经络腧穴之说,虽然有三脉(中脉、左脉、右脉)七轮(顶轮、眉间轮、喉轮、脐轮、海底轮和梵穴轮,图7)之说,但并未与身体内的器官关联[17],也因此没有发展出针灸之类的治疗学,而是强调通过瑜伽的修持提升灵性、打通七轮、自我调节,这也是两者显著的文化差异。

图7 阿育吠陀中的七轮(笔者调研时拍摄于“心湖瑜伽”)

再者,统治阶层及主流文化的影响,使得中医和阿育吠陀的理论体系侧重有差异,突出体现在外科方面。就中医学而言,显著的特点是外科体系并不发达,更准确地说,历史上的中医外科是以研究和治疗各种挫伤、跌伤、感染、瘿瘤、痔瘘、皮肤病为主要内容、以内服药物治疗为主要方案的知识体系与医学实践,除了元朝时期和少数民族医史之外,基本上没有剖开人体治疗内脏疾患的史料记载,因此有中医学者建议将中医外科翻译为external,与现代西方医学的手术外科surgery形成区别[32]。

然而,中医外科并不是先天不足的,李经纬[33]认为,新石器时代出土的骨针就有剥离外疮之医疗器械的作用,再如三国时期的神医华佗(约145-207年)便长于刮骨疗毒、治疗头疾和使用麻醉剂(麻沸散)手术。但华佗之后,外科愈发边缘,主要原因在于儒家文化愈发成为主流价值观,儒家讲求身体发肤受之父母,并认为人是万物之灵,不可如禽兽般对待。在这样的文化氛围中,中医外科学(包括解剖学)难以发展,渐渐地远远落后于近代西方医学、甚至其他东方传统医学。事实上,即便是对待华佗,中医史上也以指责态度居多,医史大家将之视为非主流,与今日之盛赞大相径庭,如宋代张杲著《医说》,评价华佗“别术所得”,清代喻嘉言著《医门法律》,批评华佗“医脉之断”,明代虞抟著《医学正传》,指责华佗“涉于神怪”,认为张仲景的《伤寒杂病论》才是“千古不刊之妙典”[32],这些评价反映出主流文化的态度,也再次印证了外科于中医之边缘地位。此外,由于儒家文化的浸淫,“不为良相便为良医”成为了中医的职业伦理特色。如范仲淹之类大儒士的追求是,如果不能从政辅君“治疗”天下,那么做一名医生,救治病人也是一种崇高的选择。所谓“上医医国,中医医人,下医医病”逐步成为了我国古代知识分子的追求。在这一类比思想的影响下,鉴于国破家亡是最惨烈的境地,治病救人自然也不能走到人体破败缺损的境地,中医学之中的外科便更加无用武之地了。

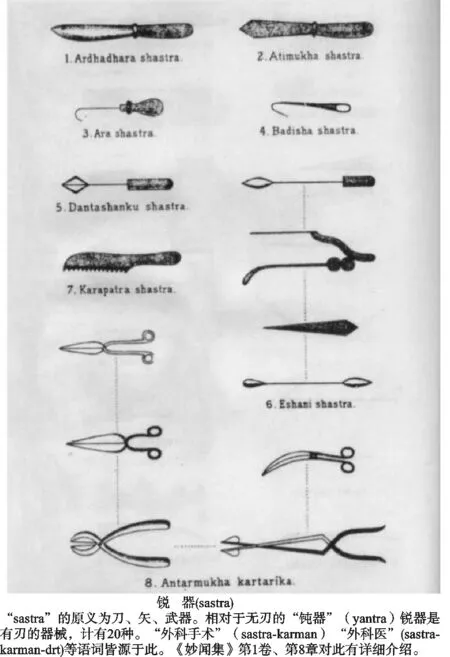

相较中医,阿育吠陀的外科体系则较为发达。前文提及,《阇罗迦集》和《妙闻集》是阿育吠陀2本经典的奠基之作。其中,《阇罗迦集》偏重内科,《妙闻集》则详述了很多外科治疗的方法,其第1卷第25章名为“八种外科手术方法”,包括切除、切开、乱刺、穿刺、拔除、刺络、缝合、包扎八种,且外科器械不一而足,同时期的中医体系则无这样的论述和丰富多样的手术器材。

阿育吠陀外科的发达与《妙闻集》诞生地的统治阶层有关。在吠陀时期,南亚次大陆的两大文化中心分别是西北部的塔克西拉(Taxila,在今日巴基斯坦境内)以及中东部的瓦拉纳西(Varanasi,今日印度境内),其中西北部是婆罗门(祭司、知识的垄断者)聚集的地方,中东部的瓦拉纳西则是刹帝利(武士,世俗的统治阶层)所在地。受此影响,诞生于塔克西拉的《阇罗迦集》更注重内科和精神性疾病的治疗,长于思辨和强调伦理,是与婆罗门阶层立场相一致的;而诞生于瓦拉纳西的《妙闻集》则有专论军医之章,并发展了外科学的治疗方法和治疗工具[11](图8),也与刹帝利阶层的特点相匹配。当然,由于婆罗门种姓在刹帝利之上,因此《妙闻集》也并非完全是单纯讨论外科的典籍,仍然建立在五大三因的基础理论体系上,但是提出有不得不采用外科治疗的情景,特别是战场中的外伤。加之南亚次大陆较少统一、战争不断,阿育吠陀的外科体系便一直发展壮大,事实上,梵语中的外科(salya)原意就是“镞”,与作战有关,之后慢慢演变为用外科器具除去侵入人体异物的意思。阿育吠陀外科中,对中医影响最甚的就是金针拨内障眼科手术的传入[5],即唐宋时期备受文人墨客追捧的金篦术。

图8 《妙闻集》中外科医疗器械(锐器,sastra)

最后,除宗教哲学、统治阶层及其主导文化的影响之外,地理气候等环境因素及其基础上形成的民俗传统也促成了中医和阿育吠陀不同的文化特色。

图9 阿育吠陀重视水的运用(来源:微信公众号“印度阿育吠陀”)

在中医体系中,讲求春生夏长、秋收冬藏,中华大地四季分明、冷暖差异显著,四季阴阳五行的不同,导致人的生活方式也必然不同;又由于阴阳可以相互转化(白天会成为黑夜、黑夜结束是白天),因此冬病夏治(如夏季三伏贴)也是中医理论的特色。

南亚次大陆与中华大地的地理气候环境不同。地理方面,由于南亚次大陆中北部有河谷和平原,南部多山地和高原,因此流行于南部的阿育吠陀分支悉达医学更擅长使用矿物药,而中北部多用植物草药。气候方面,始于每年年中的季风造成南亚次大陆持续3~4个月的雨季,其余时间则少雨干旱,因此印度的季节基本分成雨季、旱季和冬季/凉季3类。雨水的珍贵,使得水在阿育吠陀中有非常重要的位置。早在《阿闼婆吠陀》中,与疾病有关的咒语便讲求在水边吟唱,尔后阿育吠陀对于不同来源、不同季节之水的性质,以及各种水与健康、疾病的关系,乃至如何保留最优之水都不断地论述,形成了丰富的与水有关的健康医疗知识体系[11]。时至今日,水的运用仍然是阿育吠陀可辨识的文化特色(图9)。相较而言,冷和热的差异在阿育吠陀中就不那么明显。