钓黄鳝

陈荣力

经过一冬的蛰伏,春分一近,黄鳝已悄悄出洞觅食了。水温地气的转暖,田野、河道、溝渠里小鱼小虾及微生物的增多,加上一冬的断食,黄鳝胃口大开,油菜花一片金黄的日子,也正是黄鳝最肥的时节。“花黄鳝肥”不可救药地为江南地域一种充满诱惑的物候和念想。而在春风熏重的夜色里钓黄鳝,对少年时代的我们来说,更是神秘和惊喜交织、得意和惊惧掺杂的萌事。

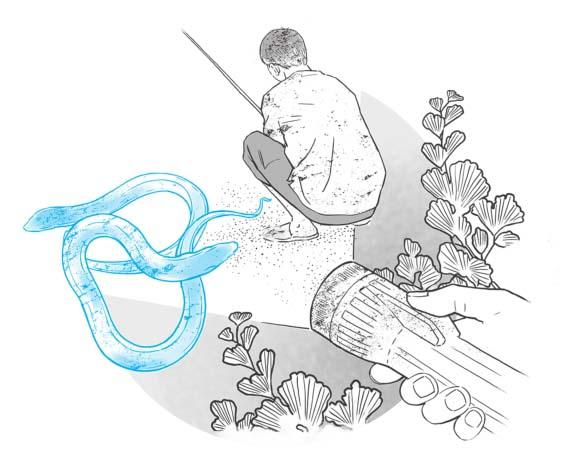

钓黄鳝的工具并不复杂。拿一片三四寸长的竹爿,一头削成箭状,一头割出盘线的凹槽,然后用一根二三米长的尼龙线,一头系在凹槽上,一头穿上钓钩,就大功告成了。鳝钓虽简单,但钓黄鳝的诱饵——曲蟮,却有点讲究。钓黄鳝须用或褐或绿或暗红色、如香烟一般粗细的大曲蟮。这种大曲蟮平常很难掘到,通常要候田畈灌水或一场大雨之后,大曲蟮才会纷纷爬到田坎上、沟渠边,这时候你只要拎一只罐子,直接捡起,要多少有多少。

记得第一次钓黄鳝是和同岁邻居阿兴结伴同行的。按阿兴的说法,放鳝钓一般在晚上七八点钟天还未暗透之前。这辰光放鳝钓地点还多少看得见,外面又几乎没人了,可以大大减少被人偷走鳝钓的隐患。而收鳝钓最好在晚上十一二点,时间再长一些,即使已上钩的黄鳝也可能挣脱。当然,主要的是放鳝钓地点的选择。河埠、石坎、机埠、水里的树根丛……一句话,水深岸陡、黄鳝容易钻洞又吃食较多的地方,都是放鳝钓的上佳选择。

附近河道的黄鳝较少,阿兴提议,我第一次钓黄鳝就到离家二三里一个叫喻江的村里。那村里河道弯曲,石坎多,更重要的是村里有一个竹制品厂,河道里长年浸着竹制品厂用的竹排,而竹排下面正是黄鳝做窠的地方。

晚上八点不到的光景,我和阿兴在竹排下、河埠边、石坎畔共一气放下四十多副鳝钓。大约晚上十一点半的样子,待父母睡熟后我悄悄溜出家门与阿兴会合。

第一次走在将近午夜的江南村落和田野上,白天的喧嚷和熟悉的景物都已静静睡去,没有月光的天空并非一团漆黑,星星在薄薄的云层上方泛出稀疏的光泽,四周有不知名的虫儿在时急时缓地吟唱。走过村口,风似乎大了许多,随风钻入鼻孔的是一股愈近愈密的甜腻腻的芳香,我知道那是田野上铺天盖地、恣意开放的油菜花的香气。

终于走到放第一副鳝钓的地方,刚一拎线,沉甸甸的手感便让我心跳加速,钓钩尚未出水,水面上便是一片哗啦啦的响声。我一使劲,一条伞柄样粗的黄鳝就打着旋被拎到岸上。我兴奋得大喊:“阿兴!大黄鳝!”

几乎是接二连三,钓钓中的,不到半个钟头,我已收了十余只黄鳝。而其中的刺激和惊险同样不亚于满载而归的喜悦。

回家的路上,我和阿兴都兴奋得停不下话。然而毕竟夜深人静,我总隐约感到后面有另一个人的脚步声跟着,其实刚才收钓时,也有所感觉,还以为是错觉。我把这个感觉告诉阿兴,阿兴起初不信,待侧耳静听,他也听到了。阿兴到底比我胆大,临近家门的时候,他拉我躲在墙角。那脚步声愈来愈近、愈来愈清晰了,我的心也越跳越快,手心一片潮湿。“谁啊?”当脚步声响到面前,我和阿兴同时喊了起来。脚步声停了片刻,响起一个熟悉的声音:“我。”几乎在听到声音的同时我也辨清了身影,是父亲!

父亲捺亮手电照了我们一下,有点尴尬地说:“我知道你们去钓黄鳝,一起去怕扫你们的兴,不去又不放心。”自打张罗着钓黄鳝,怕父母阻拦,我的一切动作都刻意瞒着父母,而父母也一直置若罔闻。原来,他们什么都知道呀!