互联网内容的失范、原因和治理

李 莉

(安徽财经大学 文学院,安徽 蚌埠 233030)

习近平总书记在十九届中共中央政治局第十二次集体学习时指出:“要从维护国家政治安全、文化安全、意识形态安全的高度,加强网络内容建设,使全媒体传播在法治轨道上运行”[1]。如今,互联网犹如细胞一般融入了现实社会的各个“枝节”,而内容作为网络空间的“钙”,直接关系到整个国家、社会和文化的“健康”与“精神”状态。CNNIC最新发布的数据显示,截至2018年12月,我国网民规模达8.29亿,普及率达59.6%;其中手机网民规模达8.17亿,比例高达98.6%[2]。随着互联网数字原住民规模的不断增加,加强网络内容治理,建设网络内容,弘扬正能量,至关重要。

一、网络内容的失范及其危害

(一)网络内容的失范

网络内容,即互联网内容,“理论上说,互联网上生成或传递的所有文字、图片和音视频信息都是互联网内容。它有两个基本要件,其一是某种介质符号,其二是具有实质性意义,即介质符号能传达出人们能够理解的实质性意义”[3]。陈力丹认为,好的互联网内容建设要“创新理念、内容、题材、形式、方法、手段、业态、体制、机制”“不能一套话语满足所有人,一个腔调唱遍天下”“空洞说教……追求猎奇……刻意逢迎……庸俗低俗、极端表达也不行”[4]。

从web1.0到web3.0时代,新媒体的赋权使网络内容生产、分发和传播渠道更加多元和丰富,从动漫到游戏,从音乐到短视频,网络已经成为人们文化生活的新空间。但诸多自媒体和平台在“流量思维”和“眼球经济”的驱动下,在内容选题、生产和传播上不择手段,标新立异,利用大数据、算法推荐等手段,一味迎合受众的趣味,虚假新闻泛滥、网络暴力横行,隐私泄露、低俗信息、内容侵权等诸多失范现象也屡禁不止。

关于网络内容失范的案例不胜枚举。例如,2019年3月5日,自媒体号“数码e起谈”在自媒体平台发表题为《联想杨元庆再惹争议,宁愿放弃5G也不选华为,高通比华为强太多》的造谣文章在网络上掀起一阵风波,给联想集团带来了极大的负面影响,联想集团已起诉[5]。同年3月7日妇女节前夕,某知名酒店在其微信平台推送了一条题为《这届妇女不行,太浪了……》的文章,封面图片上一名女性躺在浴缸里,露出两条长腿。最终,该酒店因低俗媚俗、哗众取宠、明显违背社会公序良俗被推上口诛笔伐的风口浪尖[6]。而对于中国网络内容生态来说,这只是冰山一角。

(二)网络内容失范的危害

网络内容建设的好坏关系到社会的方方面面,从形而上的意识形态到形而下的网络内容产业,网络内容失范将给政治安全、市场秩序、文化环境、舆论生态、国民素养产生极大的负面影响。

第一,干扰舆论导向,危害国家政治安全。政治安全乃国家安全之本,在当下,国家安全对外表现为主权独立和领土完整,对内则表现为社会政治秩序稳定,马克思主义意识形态地位巩固。互联网飞速发展,网络空间在一定意义上成了阿伦特笔下的“公共领域”,公民借助互联网平等参与政治活动,表达意见,姿态更为开放、积极和自由,但网络空间也充斥着各种情绪性、极端性、非法性的内容,隐患极大。其中不乏很多极端组织和政治分裂势力组织散布各种不法言论,煽动网民情绪,干扰舆论导向,挑战主流意识形态的地位,危害国家的政治安全。以新疆地区为例,近年来众多境内外民族分裂势力大肆歪曲、编造、篡改新疆历史,“东突厥斯坦伊斯兰共和国”“新疆独立论”“宗教至上论”甚嚣尘上,“夸大文化差异,煽动民族隔阂和仇恨……利用学术、小说诗歌、文艺演出、音像制品、网络媒体等,大肆散布、传播错误、反动言论”[7]。诸如此类的现象在网络空间传播,危害国家政治安全。

第二,扰乱市场秩序,影响网络内容产业健康发展。“网络内容产业是以互联网技术为代表的信息产业和传统的信息服务业、传统的媒体出版、教育融合的成果,主要包括互联网服务、数字动画、无线内容服务、电子出版、网络游戏、在线教育、数字图书馆等多种形式”[8]。施拉姆曾提出报刊时代的大众传媒具有“经济功能”的观点:一是其提供的信息和内容会影响社会整体经济和市场的发展,二是其本身作为一种产业发挥着经济功能。网络内容的属性亦然。网络社会,互联网内容信息的性质与整个经济市场的稳定和秩序息息相关,虚假信息、洗稿侵权等行为成为影响整个市场发展的“毒瘤”;从中观的角度来看,网络内容产业如今已经作为文化产业发展中的重要一部分,是国民经济发展的未来趋势之一。CNNIC最新统计显示,在网络内容产业体系中,截至2018年12月,网络音乐、网络视频和网络游戏的用户数量达到5.76亿、6.12亿和4.84亿,使用率为69.5%、73.9%和58.4%[2]。可见,在网络内容市场的红海面前,网络内容若一直坚持“流量导向”的思维,刻意逢迎,突破底线,网络内容产业自身也会受到很大的影响,终将难以“凤凰涅槃,浴火重生”。

第三,污染文化环境,影响国民思想和文化素养。习总书记指出,“准确、权威的信息不及时传播,虚假、歪曲的信息就会搞乱人心;积极、正确的思想舆论不发展壮大,消极、错误的言论观点就会肆虐泛滥”[9]。哈佛大学凯斯·桑斯坦教授曾在《网络共和国》中说道:“一个共同的架构和经验,对异质的社会来说是很有价值的。而且当我们有无数的选项可以选择时,我们常会放弃某些重要的社会价值”[10](P70-71)。当前,生产权力的下移和渠道的多元性,网络内容参差不齐,低俗庸俗恶俗的亚文化大肆污染文化环境,网络空间乌烟瘴气。据微信最新发布数据显示,2019年至今,微信平台以封禁和处理了4万多个包含“污”“丧”等“三俗”文化内容相关公众号,其中封禁内容账号36556个,删除文章73318篇[11]。消费社会下,内容本身不仅仅作为被消费的文本存在,满足受众浅薄的感官消费需求,文本背后所隐藏的价值的建构作用更加深远。加上大数据、人工智能的“投你所好式”推送方式,逐渐剥夺了受众的主动选择权,在长期的“算法”操纵下,信息越来越同质化,内容越来越没有营养,受众接触的渐渐是被建构的具有“拟态环境”性质的“信息茧房”,其不仅对网络公共领域产生了强烈冲击,还容易造成个人判断力降低、文化素养下降、社会黏性减弱、公众理性退化和群体极化现象的增加,对于作为数字原住民的青少年来说,危害更是明显。

二、网络空间内容问题的产生机制

从门户时代到博客时代,再到如今的移动社交媒体时代,网络内容不断更迭和丰富,也越来越良莠不齐。究其原因,笔者认为,主要来自资本效益与社会责任之间、内容生产和监管进度之间、信息泛滥和网民素养之间存在的深刻矛盾或“撕裂”关系。

第一,资本逐利本性和社会责任之间的“撕裂”。历史总是惊人的相似。19世纪末,著名报人赫斯特和普利策因为争夺市场和发行量,用“生动的方式报道重大的新闻,以满足变化中的社会需求,并以煽情主义的新闻内容和版面来适应另一种趋势”[12](P223),“黄色新闻”思潮在美国兴起,并向全世界蔓延。到20世纪30年代,自由竞争的经济发展模式使美国报业进入自由竞争并和垄断的阶段,大众媒体的自由放任逐渐侵蚀了“意见的自由市场”,信息的生产和传播主要是为商业利益服务而忽视了社会责任,出现了大量低俗、庸俗和煽情化的内容,侵犯了其他利益主体。如今,自媒体时代,网络信息内容“黄色新闻”再度泛滥,改变的只是介质,不变的是背后的思潮,即以一种极度煽情、极端的手法和语言来渲染暴力、犯罪、色情和灾难,达到耸人听闻的效果。例如2018年5月11日,自媒体“二更食堂”推送的有关“滴滴司机杀害空姐”一案的文章——《托你们的福,那个杀害空姐的司机,正躺在家数钱》[13],该文凭空捏造,语言使用无所不用其极,严重违背道德和法律底线。马克思说,资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。当前互联网公司是资本投资的热土,客观上而言,“风险资本对中国互联网行业快速发展发挥了非常重要的推动作用,但毋庸讳言,资本的逐利性也在绑架甚至驱动一些网络内容创业公司走向野蛮生长之路,奉行流量至上的价值观”[14]。但这些互联网公司在疯狂逐利的同时,又往往容易忽视自身的社会责任和道德约束。

第二,内容急速膨胀和监管滞后之间的“撕裂”。2018年的机构改革中,电影划归中宣部,重新组建国家广电总局,负责监管网络视听节目。从莎草纸到社交媒体,2000年时间里,媒介技术的更迭也带来了内容生态的极大丰富,与此同时,国家从监管主体、监管手段和方式的层面也在不断调整。“自1994年我国接入互联网以来,互联网内容治理涉及公安、文化、广电、工信、工商以及国新办 (网信办)等多个部委”[15],2014年中央成立网络和信息化领导小组,还特别设立了中央网络安全和信息化领导小组办公室,2018年改为中央网络安全和信息化委员会。而监管手段则包括技术、立法、行政以及行业自律和公众监督等多种方式。例如1997 年,公安部文件——《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》,第一次对互联网内容列出了“九不准”,一度成为互联网内容监管的基本标准。此后相关单位又出台多种文件,加强对互联网内容的监管和治理。例如2018年2月初,网信办发布了《微博客信息服务管理规定》,对微博客的内容进行了主体、责任、内容和传播方面的规定。胡泳认为,“某种程度上来说,正是由于互联网具备了印刷媒体及电子媒体的共同特征,因此受到了比传统媒体更为严格的监管”[16]。但是目前的管理方式主要是防火墙、内容过滤和舆情监测等手段,“事后治理”的方式还是很难跟上瞬息万变的互联网内容和技术的变化,效率较低,效果滞后。

第三,网络社会变迁和网民素养之间的“撕裂”。20世纪30年代,英国文化研究先驱利维斯在《文化与环境:批判意识的培养》一书中,首次提出“媒介素养”的概念。美国媒体素养研究中心曾这样界定,“媒介素养指的是人们面对媒介各种信息时的选择能力、理解能力、质疑能力、评估能力、创造和生产能力以及思辨的反应能力”[17]。纵览媒介素养的发展史,可以发现媒介素养的内涵一直在随着时代的变化不断改变:20世纪30年代,以利维斯为代表的学者主要从精英主义的观点来看待媒介,认为媒介素养教育主要是给公众打预防针,防止侵害;20世纪60年代的第二阶段,以威廉斯为代表的学者则强调受众对媒介内容的选择和辨别能力;20世纪80年代,则强调受众对媒介文本的批判性解读,揭示对大众媒介文本建构的“媒介真实”;20世纪90年代以来是第四阶段,则主要强调受众参与式社区行动,即由对媒介的批判性思考转为通过“赋权”来促进健康的媒介社区。社交媒体时代,网络不仅仅成为一种媒介,还与社会方方面面相互连接,具有社会属性,因此无论是从信息选择、使用、辨别以及生产和传播上都对受众提出了新的要求。彭兰认为,社交媒体时代,受众网络素养主要包括“媒介使用素养、信息生产素养、信息消费素养、社会交往素养、社会协作素养、社会参与素养等”[17]。中国网络用户呈现出多、匿、杂的特点,并且不像欧美国家一直接受媒介素养教育,当下中国受众的媒介素养教育与网络社会的信息洪流之间仍然存在着巨大的“鸿沟”。

三、打造清朗的网络内容空间

目前,网络内容失范的问题早已引起国际社会普遍重视,比如德国开始执行《网络仇恨言论法》;印尼政府为了应对网络上的宗教极端主义和假新闻主义,正式成立新的“国家网络安全局”,欧盟也发布了相关的管理措施。打造晴朗的网络空间,刻不容缓。网络内容失范是一个“链型”结构,正所谓治病要治本,因此对于互联网内容的治理可以从生产、管理和用户三个关键环节着手。

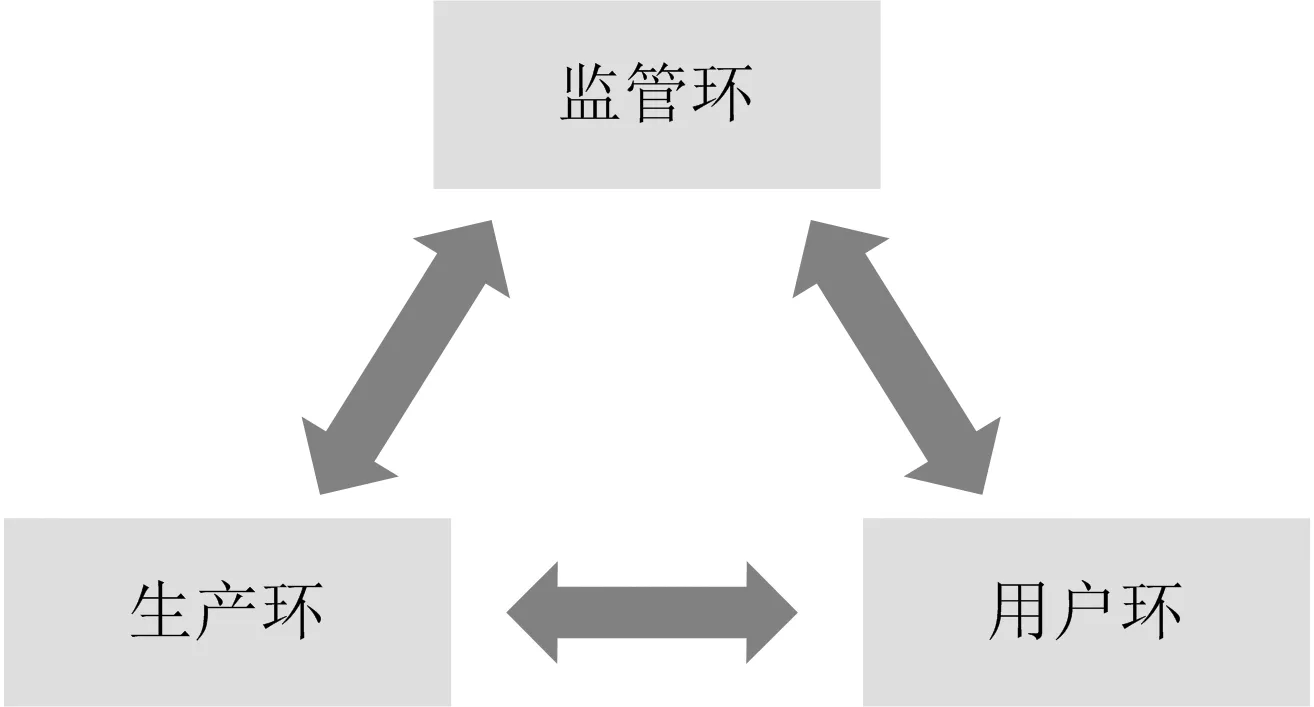

生产、管理和用户三个环节是彼此循环、动态互动的关系,也是互联网内容生态中的三个关键节点。其中生产环和用户环之间的关系主要表现为内容提供、内容消费和内容互动和反馈;生产环和监管环的关系,一是监管对生产的单向作用力,二是生产的变化促进监管的变化;监管环和用户环之间的关系,一是监管环对用户环的单向作用力,二是用户环行为的变化促进监管环的变化。

图1 网络内容治关键环节关系示意图

生产“环”是“源头”治理。生产“环”主要包括内容生产和内容分发两个环节。社交媒体时代,内容生产者主要包括OGC、PGC、UGC和PUGC等多种方式,它们是内容生产,是“源头”,是“内容池”的供给者。源头一旦污染,下游则更难治理。而内容分发主要指的是相关内容平台运营方,比如今日头条、抖音、腾讯视频等,它们主要承担着“把关人”的角色。因此,从生产“环”来说,一是要给内容生产者划定质量标准体系,生产的内容不可越雷池半步;二是各运营平台要制定针对性的标准和规则,通过语音分析、智能学习和大数据等技术,加大“内容池”正能量内容的供给和权重,通过“技术+人工”的形式加强内容分发环节的审核,并且利用反馈获得的技术对“内容池”和内容分发环节进行扩充和改进。

监管“环”是全程“治理”。监管不仅仅包括对内容生产者的监管,同时还有对用户”环“的监管和治理。首先从监管主体上来说,目前包括网信办、国家广电总局、公安部等部门已经在对互联网内容进行治理,但是它们之间尚没有形成一个合力,因此应该建立一套相互协作的综合治理体系和机制,“从管理体系、运行机制、保障机制、追责机制、技术支撑等方面,建立一套系统完善的网络内容治理指令执行体系,健全跨部门、跨层级、跨地域、跨系统、跨业务的网络内容治理分工与协作机制”[14]。其次是监管手段,一是要加大技术手段的运用,除了传统的技术手段以外,要保持技术学习的敏感性,通过人工智能等技术实现智能识别、智能过滤等,筛掉负面内容;二是要利用法治手段,为内容生产、内容分发和内容消费等全环节划出“红线”。

用户“环”是“反馈”治理。从经济学的角度来说,需求影响供给。网络空间的很多低端内容是因为市场需求的刺激而生,用户的接受、浏览、阅读、评论、点赞、转发、打赏等行为都成为内容生产和分发的依据。但是,很多用户的需求都为“无效”需求或为“低端”需求,这从一定程度上影响着互联网内容的生产和分发。因此,对于内容市场提供者而言,一是要通过相关约束性、引导性等条件有效约束和积极引导网民的网络意识和网络行为,点赞、评论和转发并不能随意而为;二是主流媒体要通过舆论引导来培养用户的媒介素养,即使用素养、生产素养、消费素养、社会交往素养、社会协作素养、社会参与素养等,强化其自律意识、风险意识、道德意识和法律意识等,打通用户环、生产环和监管环,形成良性循环。

习近平总书记指出:“我们要本着对社会负责、对人民负责的态度,依法加强网络空间治理,加强网络内容建设,做强网上正面宣传,培育积极健康、向上向善的网络文化。”[18]网络内容建设事关国家政治、经济和文化发展的点点滴滴。面对网络的“乌烟瘴气”,应当及时“亮剑”,“正本清源”不可松懈,无论是生产、分发,还是用户反馈,应当环环相扣,综合治理,营造风清气正的网络空间。