陈垣的外来宗教史研究与域外之学

王 皓

(上海大学 文学院,上海 200444)

一、引 言

在陈垣的学术著作中,宗教史研究所占的比重甚大。他的研究所涉及的宗教包括基督教 (主要是元代也里可温教和明清天主教)、一赐乐业教 (即犹太教)、摩尼教、火祆教、回教、佛教和道教等。关于陈垣对外来宗教史研究的贡献,学者已经作过系统深入的总结。[1]华人研治外来宗教在中国的历史,会面临一个较为基本的问题,即如何将汉文材料与域外的学术结合起来并且实现突破,陈垣在这一方面堪称树立了典范。正如学者所说,陈垣治史是 “土法为本洋法为鉴”,他在治学过程中对于东、西两洋的汉学发展较为关注,其自身的著作也在多处回应了域外的汉学并且引起海外汉学家的注目和重视。[2]例如,与他同时代的西洋汉学祭酒伯希和在中国同行学者中便对陈垣推崇备至,[3]两人之间也有直接或者间接的往来和互动。[4]本文在借鉴前贤研究的基础上,从三个方面简略探讨陈垣在著述过程中利用域外之学的具体情形,希望能够稍微起到一些补苴罅隙的作用。

二、古教四考与域外之学

陈垣不谙外文,对他来说,直接利用外文著作有一定的困难。但是对于域外之学的重要性,陈垣在治学之始便具有深刻的认识。他在成名作 《元也里可温教考》的结语处称: “吾人习性,富于保守,语以西史所载,则曰于吾国典籍无徵;示以故书雅记所遗,则前日之疑团顿释。吾不知睹是编者其谓之何?纠而正之,固非著者一人之幸也。”[5]言下之意,治国史者应该重视和利用西史材料,努力使两者相得益彰。由此话也可以看出陈垣在学术上的开明意识。众所周知,陈垣对于元代也里可温的研究与英敛之创设的辅仁社之课题有直接关系。这一研究体现了陈垣对中国传统学术和西方近代汉学的批判性借鉴。方豪梳理了清代学者关于也里可温的研究历程,在钱大昕的 《元史氏族表》、刘文淇的 《〈至顺镇江志〉校勘记》以及俞樾的 《〈东城记余〉序》等文献中,关于也里可温的假设已现端倪。使也里可温的含义进一步明朗化的是洪钧的《元史译文证补》。陈垣的研究在批判的基础上对此书充分利用,而且有所回应。洪钧的 《元史译文证补》广泛采纳了多桑 (Abraham C.M.d'Ohs-son,1779-1851)的蒙古史研究,陈垣认为洪钧之著 “其言自可信据”,他自己的研究则 “专以汉文资料证明元代基督教历史”。陈垣在也里可温的研究中还利用了日本学者田中萃一郎和坪井九马三的论著,方豪认为陈垣利用这些外文著作的方式可能是别人代抄代译,此说较有可能。[6]

除了也里可温教,陈垣对一赐乐业教、火祆教和摩尼教的研究也与域外之学有着密切的关系,教会著作是其中较为重要的一个方面。[7]102-113教会著作中,既有天主教会的著作,也有新教方面的著作。例如,陈垣在 《摩尼教入中国考》中称:“摩尼教Manichaeism发生于西纪二百余年,……今灭迹矣,其历史不可得见;惟藉基督教史传中反对摩尼之论,尚可识其梗概。”[8]330“基督教史传” 具体是什么,陈垣没有说明,实际上这是概述性说法,应该不止一种文献。其中可能包括瑞士籍巴色会传教士韶波 (Martin Schaub,1850-1900)所著的《教会史记》,陈垣的很多综述源自此书。试观二者说法之异同:

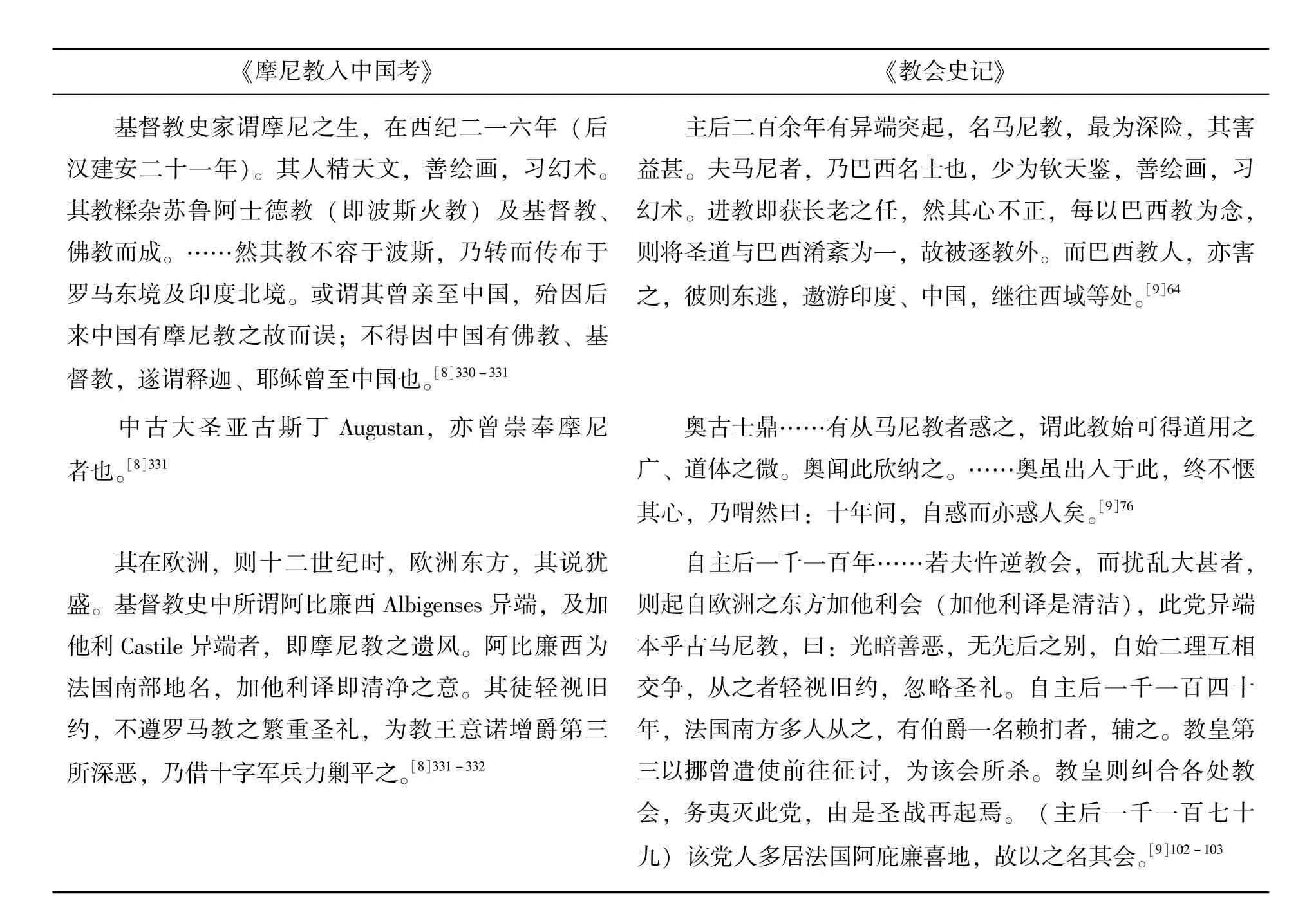

《摩尼教入中国考》 《教会史记》基督教史家谓摩尼之生,在西纪二一六年 (后汉建安二十一年)。其人精天文,善绘画,习幻术。其教糅杂苏鲁阿士德教 (即波斯火教)及基督教、佛教而成。……然其教不容于波斯,乃转而传布于罗马东境及印度北境。或谓其曾亲至中国,殆因后来中国有摩尼教之故而误;不得因中国有佛教、基督教,遂谓释迦、耶稣曾至中国也。[8]330-331主后二百余年有异端突起,名马尼教,最为深险,其害益甚。夫马尼者,乃巴西名士也,少为钦天鉴,善绘画,习幻术。进教即获长老之任,然其心不正,每以巴西教为念,则将圣道与巴西淆紊为一,故被逐教外。而巴西教人,亦害之,彼则东逃,遨游印度、中国,继往西域等处。[9]64中古大圣亚古斯丁Augustan,亦曾崇奉摩尼者也。[8]331奥古士鼎……有从马尼教者惑之,谓此教始可得道用之广、道体之微。奥闻此欣纳之。……奥虽出入于此,终不惬其心,乃喟然曰:十年间,自惑而亦惑人矣。[9]76其在欧洲,则十二世纪时,欧洲东方,其说犹盛。基督教史中所谓阿比廉西Albigenses异端,及加他利Castile异端者,即摩尼教之遗风。阿比廉西为法国南部地名,加他利译即清净之意。其徒轻视旧约,不遵罗马教之繁重圣礼,为教王意诺增爵第三所深恶,乃借十字军兵力剿平之。[8]331-332自主后一千一百年……若夫忤逆教会,而扰乱大甚者,则起自欧洲之东方加他利会 (加他利译是清洁),此党异端本乎古马尼教,曰:光暗善恶,无先后之别,自始二理互相交争,从之者轻视旧约,忽略圣礼。自主后一千一百四十年,法国南方多人从之,有伯爵一名赖扪者,辅之。教皇第三以挪曾遣使前往征讨,为该会所杀。教皇则纠合各处教会,务夷灭此党,由是圣战再起焉。 (主后一千一百七十九)该党人多居法国阿庇廉喜地,故以之名其会。[9]102-103

值得注意的是,《教会史记》在提及 “加他利会”时未附外文原名,陈垣在论著中将其还原为Castile,这或许是他在向通外文的学者咨询之后所加。实际上, “加他利会”的法文名称为Catharisme,Castile则是西班牙卡斯蒂利亚地区。这一细节颇能反映陈垣对于教会史著的利用方式和损益得失。①

陈垣考证摩尼教入华,主要史料还是汉文文献。他说 “摩尼教久亡,经典焚毁殆尽,言摩尼教者只可求诸基督教史。然欲求中国摩尼教史料,则又非基督教史所有,祇可仍求之汉文典籍,及诸佛教史中。”敦煌文献与基督教史著的印证,颇能体现出知识和信仰在跨区域和长时段的流动变异。陈垣认为京师图书馆所藏的摩尼教经是目前各种语言摩尼教文献的上游版本,因为基督教史传中的摩尼教教义俱见于此本,而且其所论比基督教史传更为详备。[8]331-332

三、明清天主教史与域外之学

笔者曾在一篇文章中指出,陈垣在其明清天主教史的研撰过程中充分利用了多种教会文献。[10]事实上,还有一些例证可以显示陈垣著述与域外之学的关联。在 《基督教入华史》一文中,陈垣批判了樊国樑在 《燕京开教略》中所说的三国时关云长信奉基督教之说。[11]《燕京开教略》中的说法为:“近有博士合尔德者,广搜中国开教之遗迹。著有一书,内云中国君民所敬之关缪壮者,乃降生后第二世人,曾识天主耶稣,有碑文为据。”[12]参照 《燕京开教略》的法文原本,可知 “合尔德”即杜赫德 (Jean-Baptiste Du Halde,S.J.,1674-1743),[13]关云长信奉基督教之说来源于杜赫德所编的 《中华帝国全志》。[14]此外,樊国樑在著作中还参考了 “近世稽古士吉尔奢”所著的 《中国考略》,“吉尔奢”即基歇尔 (Athanasius Kircher,S.J.,1602-1680), 《中国考略》 (Chine Illustrée) 今日一般译作 《中国图说》。这些例子尽管很微小,但是较好地反映了东西之间知识的流传和转化。陈垣所评论的著作是法文教会史著的汉译本,法文原著完成于19世纪末,其作者樊国樑是遣使会士。樊国樑所参考的文献包含17-18世纪欧洲耶稣会士的著作,基歇尔和杜赫德关于中国的上述论著在欧洲影响巨大,是当时欧洲一般读者对于中国认知的主要知识来源。②然而他们二人却从未亲自来过中国,他们写作的资料来源主要是在华耶稣会士寄回欧洲的报告和文献。传教活动为中西之间跨越时空的知识交流和学术对话提供了一种渠道。

陈垣的吴渔山研究充分利用了徐家汇藏书楼的文献资源,同时还对很多教会著述进行详细订误。例如, 《墨井书画集》(Le Père Simon A.Cunha S.J.(Ou Li Yu-Chan)吴历渔山:l'homme et l'uvre artistique)中收录了 《湖天春色图》,在题词中吴渔山说自己曾 “从游远西鲁先生”,编者张渔珊称“鲁先生”为鲁日孟 (Juan Miguel de Yrigoyen,S.J.,1646-1699),陈垣辨正其误,指出 “鲁先生”为鲁日满 (Fran ois de Rougemont,S.J.,1624-1676), 他所依据的是 《费氏会士传略》。[15]244-245此书今日一般译作 《明清间在华耶稣会士列传》(Notices biographiquesetbibliographiques sur les jésuites de l′ancienne mission de Chine.1552-1773),目前已经成为研治中国天主教史的必备工具,它的上、下两编原为晚清耶稣会所主办的 《汉学丛书》(Variétés sinologiques)第 59 和第 60 种, 其作者费赖之 (Louis Pfister,S.J.,1833-1891)也是在华法籍耶稣会司铎。

在 《墨井书画集》中,汉文的录文多有舛误,陈垣说:“此本录文多误,初以为排印使然,后知译文亦误,则是录者之过也。其致误之由,固因画本模糊,行草难辨,然诗句有平仄,有对仗,稍加研究,错误当不至如是之多。今全集三十八幅,误者乃十九幅,凡二十余处,本书勘误表所自订正者仅二处而已。诚恐引用此书者随之而误,特为订正如左。”[16]269陈垣进而指出追究史源的重要性,他说“若仅据迻录之文,而不追求原物原拓,则书经三写, 乌焉成马, 其误何可胜道。”[16]271《墨井书画集》的编者之一是华籍司铎张渔珊,但是此书是以法文作为主要学术语言,另一位作者也是法国耶稣会司铎晋都禄 (Pierre de Prunelé,S.J.,1881-?),因此称其为域外文献亦无不可。

伯希和曾在 《通报》上发表题为 《疑年录》的文章,辨正华籍耶稣会司铎李杕关于吴渔山生年的说法。[17]陈垣在关于吴渔山的论著中对伯希和之说有所引证,称: “李杕……根据费氏会士传略,谓渔山生于一六三一年,伯希和先生曾辨之,见通报二十五卷七十五页, 余近得一佳证。”[15]232此外,在 《雍乾间奉天主教之宗室》一文中,陈垣考证清宗室德沛奉教,称西文史著对于此事提供了线索但是没有明确的记述,他自己也没有从汉籍文献中获得直接的证据,于是通过德沛著作的内容来尝试证明。[18]

四、学人间的交往与陈垣对域外之学的利用

陈垣不谙西文,他对于外文著述的利用常常需要借助他人之力。帮助陈垣迻译文献的包括袁承斌[19]和冯承钧等人。[20]袁承斌, 字畏一, 曾经为国籍耶稣会士,1931年出会。[21]冯承钧则是著名的史学家,他并非教会中人。可见,陈垣在外文著述的翻译方面受惠于教内和教外两方面的学者。

教内和教外学者在翻译方面为陈垣提供帮助的同时,也在学术信息分享和扩大学术交往圈方面与陈垣相互受益。[7]97-1021925年,张星烺与陈垣通信,他根据西文史著为陈垣提供多种关于一赐乐业教、也里可温教和摩尼教的史料。陈垣则介绍鲍润生(Franz Xaver Biallas,S.V.D.,1878-1936) 与张星烺相识。鲍润生是德籍圣言会司铎,也是 《华裔学志》(Monumenta Serica)的创办者。陈垣可能先是在一封信中向张星烺借阅 《通报》,张星烺在1925年12月19日的复函中称 “《通报》烺处无之,英人庄士敦侨寓京中,充宣统帝师,常与大学校往来, 庄处此类杂志或有之也。”[22]232-236庄士敦(Reginald Fleming Johnston,1874-1938) 曾为英国驻华外交官,也是一个较为著名的汉学家。

陈垣的 《跋明季之欧化美术及罗马字注音》作于1927年9月,该文讨论了 《程氏墨苑》中利玛窦持赠程大约的四幅西洋宗教画。[23]在此之前,德国汉学家劳费尔 (Berthold Laufer,1874-1934)在1910年便曾发表 《中国耶教艺术》 (Christian Art in China)一文讨论过这些画作,1922年伯希和在 《通报》上作文回应劳费尔,进一步探讨利玛窦持赠程大约画作的原本。[24]如上文所述,陈垣与伯希和之间彼此密切关注,陈垣对于 《通报》也十分熟悉,他之所以写作 《跋明季之欧化美术及罗马字注音》,可能与国际汉学界对此议题的讨论有一定程度的关联。

魏建功在1927年2月5日致信陈垣,称:“日者从京城帝国大学法文学部部长速水君借得一八〇一朝鲜天主教徒寄北京黄牧师手书写真,内容不啻一部朝鲜仇教小史,事实极为详尽。当时朝鲜教士曾有建议运动中国并吞朝鲜之意。此物现存教皇处,速水君系从大学德国讲师某牧师处赠馈得之。原物绢本,写真题端为法文。”[22]348此处魏建功可能有所误解,该手书题为 “黄亚历山致北京主教书”(Lettre d′Alexandre Hoang à l′évêque de Pékin), 而不是 “朝鲜天主教徒寄北京黄牧师”。黄亚历山为朝鲜天主教徒黄嗣永,③北京主教为葡萄牙籍圣方济各会士汤士选 (Alexander de Gouvea,O.F.M.,1751-1808)。④魏建功为陈垣抄录了一份该手书的副本。魏建功在信中还说 “去岁承赐 《墨苑》本罗马字注音,整理稿尚未成。”可见,陈垣在撰写《跋明季之欧化美术及罗马字注音》一文时,或许也曾得到魏建功在语言方面的帮助。

五、结 语

王国维曾在 《沈乙庵先生七十寿序》中指出,学术因时势而变。道咸以降,来自域外的冲击成了时势变化中的首要因素,政治形势的变化对于学术发展的影响是不容忽视的。“今者,时势又剧变矣,学术之必变,盖不待言。”[25]另一方面,学术的发展也有其内在理路,从这个层面来说,域外汉学对于中国近代学术的影响也至关重要。正如陈寅恪所说:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。治学之士,得预于此潮流者,谓之预流 (借用佛教初果之名)。”[26]陈垣治学的年代恰为中国近代学术的转型时期,中外学人间彼此密切关注和互动,学术之潮流早已具备国际性特征。借用梁启超在 《中国史叙论》中的说法:“自黄帝以迄秦之一统,是为中国之中国”, “自秦一统后至清代乾隆之末年,是为亚洲之中国”, “自乾隆末年以至于今日,是为世界之中国。”[27]关于梁启超分期的截点,或许还有可以进一步讨论之处,但是称清末民初的中国为 “世界之中国”应该疑义不大。

陈寅恪曾经将王国维的学术成就及治学方法总结为三个方面:“一曰取地下之实物与纸上之遗文互相释证。……二曰取异族之故书与吾国之旧籍互相补正。……三曰取外来之观念,与固有之材料相互参证。……此三类之著作,其学术性质固有异同,所用方法亦不尽符会,要皆足以转移一时之风气,而示来者以轨则。吾国他日文史考据之学,范围纵广,途径纵多,恐亦无以远出三类之外。”[28]陈垣的治学范围基本限于史学,因此陈寅恪所说的第三类 “取外来之观念,与固有之材料相互参证”在陈垣的著述中少有体现。除此之外,陈垣的很多著述与陈寅恪的上述总结可谓若合符契,例如他的古教四考充分利用了石刻碑文和出土文书与故有典籍相互印证,他的明清天主教史研究则充分利用了西文史料和域外学人的研究成果与汉文史料相互发明。

本文主要探讨了陈垣的外来宗教史研究与域外之学互动的具体形态。这一方面是由于陈垣是中国近代学术转型中的典范人物之一,另一方面是因为陈垣本人对外文不太熟稔,因此看起来较为 “旧式”,但是和熟悉外文的同时代学者相比,陈垣的著述反而更为国际学界所瞩目,这不能不说是一个吊诡的现象。由上文可知,陈垣对于域外之学的关注有着多样的形态:他的关注范围既包括日本的东洋学研究,也包括欧洲汉学;他的研究参考对象既有教会史著,也有当时欧洲汉学的一线成果;与陈垣在域外之学的信息分享方面有互动的,既有教内学人,也有教外学者。这些都构成了陈垣在当时预流国际学术过程中的重要外缘因素。然而,话说回来,陈垣的外来宗教史研究之所以能够取得典范性的学术成就,更为重要的还是陈垣作为史家所具有的史识以及他对史料进行辨别和取舍的内在功力。

(本文在撰写和修订过程中先后得到学友邵小龙博士和一位匿名评审专家的批评和指正,谨此致谢。)

注释:

①此点承巴黎社会科学高等研究院 (EHESS)蓝莉 (Isa-belle Landry-Deron)教授提示,谨致谢意。

②参见 [美]孟德卫著 《奇异的国度:耶稣会适应政策及汉学的起源》,陈怡译,郑州:大象出版社,2010年;[法]蓝莉著 《请中国作证:杜赫德的 〈中华帝国全志〉》,许明龙译,北京:商务印书馆,2015年。

③参见葛兆光:《19世纪初叶面对西洋宗教的朝鲜、日本与中国——以 “黄嗣永帛书”为中心》, 《复旦学报》(社会科学版)2009年第3期。

④巧合的是,黄嗣永的教名为Alexandre,汤士选的名字也是 Alexander。 参见 J. -M.Mayeur et al. (éds.),Histoire du christianisme.Les défis de la modernité(1750-1840),Paris: Desclée,1997,p170. 感谢蓝莉教授提供此信息。