浅论戏曲艺术片《野猪林》

□ 雷 振

看完戏曲艺术片《野猪林》后对戏曲认识又让我打开了一扇窗。中国传统艺术戏曲(京剧)传承至今已有三四百年的历史,虽然戏曲是草班出身,但它饱含了中国的诗歌文化、武术文化、杂技文化、以及歌赋等多种艺术形式。戏曲在继承发展的道路上如浪里淘沙一般把所有的精华保留至今,把传承发展的火炬交到我们现在人的手里。在发展戏曲的道路上要不断推陈出新继往开来,不间断地寻求能与戏曲传统结合的表现手段。

继承与发展一直是戏曲前进的主要力量。一味的继承只能把戏曲推向“博物馆”。王瑶卿弟子的“四大名旦”梅、尚、陈、荀,他们就是在继承中突破自我扬长避短,“踩着继承的路,踏着发展的桥”发展戏曲事业。绞尽脑汁,与时俱进,把戏剧艺术发挥到极致。时代的变迁时代的发展新艺术的涌现,让部分传统的艺术陷入了低迷。不是因为它们的根基不深而是新的“艺术”让人们的视线有所转移。所有的艺术都有自己的特色,所有的艺术也都在结合,在吸收,不断地坚实自己的根基,它们不能坐以待毙。新的时代戏曲也找到了一种独特的表演方式,它没有改变戏曲的本质,更没有让戏曲失去特色,它给戏曲找到了一种让观众更容易接受、更广泛接受的表现方式——“戏曲艺术片”。戏曲艺术片在中国电影发展史上曾经有过辉煌的篇章,1905年中国电影的开山之作便是戏曲艺术片《定军山》。而后来“戏曲艺术片”也可以说是大陆戏曲电影的主流,以1962年崔嵬、陈怀皑导演的京剧《野猪林》为典型代表,荧幕风格上,室内场景偏实、室外场景偏虚,以很少的具有标志性的景物来点缀、营造一个极富感染力的写意空间、室外之境仍留给人很大的想象空间,这些剧目的程式化动作相对很多,而整套的程式化动作和极富抒情色彩的场面大都是在室外的,这也是这类影片特点形成的原因。戏曲的根在舞台,镜头和荧幕让戏曲插上了翅膀。

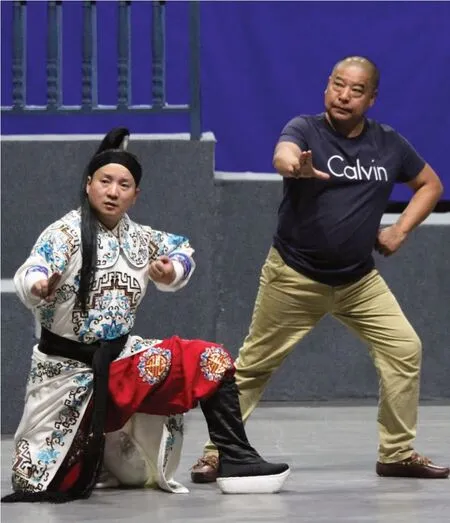

《野猪林》角色林冲排练照片

《野猪林》这部戏是一出家喻户晓的经典之作,一提起《野猪林》大家就能想到李少春,就像一说到《三岔口》就会想到的就是张春华、张云奚。为什么会想到他们?是他们把那些剧目推向了顶峰!好戏离不开老艺术家们的表演。谈到这出戏一个义字当先,为人正直的八十万禁军教头,被人陷害,朋友出卖,妻死家亡,且祸不单行。这样一个具有多重复杂心理的人物林冲,李少春可以说演得出神入化。《结拜》一场是全剧的首要场次,在剧本布局中起到介绍人物特点和人物关系,为下面的人物矛盾冲突作铺垫的作用。它虽然在剧中所占戏份不大,但在全剧事件情节发展中有着不可动摇的地位。林冲的出场就显示了导演和演员的独特用心。李少春先生头戴武生巾、身穿白色花褶子手执折扇,郊游罢、踏归途、信步游览。在一片春色之中,林冲雄姿英发玉树临风的英雄形象,给观众以强烈的艺术感染并留下深刻印象。此时的林冲事业蒸蒸日上管教80 万禁军,与妻子的感情恩爱甜蜜。所以,志得意满之情油然而生并自然流露。李少春这样的艺术处理为以后林冲思想境遇的改变埋下了伏笔。菜园中林冲与鲁智深相遇,当他们得知站在自己面前的就是仰慕以久的英雄好汉的时候都非常吃惊。但在言谈话语之中二人却找到了不可名状的默契。林冲长期置身宦海,心中早生厌恶之情。而鲁智深由于性格率真而又为人鲁莽与凡人不能相容,今日二人相遇惺惺相惜是有一定精神、心理基础的。李少春和袁世海两位艺术大师,准确逼真地把握人物心理,形象地表现出英雄相见恨晚、情投意合,以及真挚豪迈的英雄气概。结拜之后丫鬟来报,林妻遭人调戏林冲匆匆辞别鲁智深前去营救,林冲的下场本可以轻描淡写一带而过,但李少春先生从人物的情境出发,苦心孤诣地挖掘传统程式新的表现力,于此处编制了一个经典的“扫头”伴奏的下场身段。急而不乱,俏而不俗。犹如画龙点睛,成为这一场最耀眼的亮点。黑格尔曾说“能把一个人的性格思想目的最清楚地表现出来的是行动”。人物的行动是体现人物精神心理活动的一面镜子,艺术大师王瑶卿曾说“认认人儿,找找事儿,琢磨琢磨心里劲儿找俏头安玩艺儿”从体验人物出发,掌握人物的性格心理特点,再安排表演技巧才能得到理想的艺术效果。李先生的这个“扫头”身段的编排,就是抓人物,安玩艺儿的经典范例。《白虎堂》这场戏是全剧的第一高潮。故事由此锋回路转,陆谦和高俅定下卖刀计,诓骗林冲入白虎节堂。此时的林冲,心无戒备,仍不知是计,但当他抬头看到“白虎节堂”四个大字抽身欲走的时候,却已经来不及了。对于这个看匾的动作处理,李少春先生在谈艺的文章中写到“我看这块匾时却必须从林冲出发,体会林冲的感情,必须把握林冲是第一次看到这四个足以杀生索命的大字,只有我把握林冲这个“新”字,我才能把曾经做过几百遍的,抓袖背手、微微抖动、瞠目止步倒吸一口凉气的动作做得传神,做得逼真,做得煞有介事”。如果一个人感受到他人的情感知觉和思想心理现象,并用自己的身体表现出来,使两颗心在舞台上交流沟通,并展示给观众。那么体验与表现也就统一起来了。李先生所追求的艺术境界也就是体验与表现的统一。白虎堂上高俅代表着邪恶,林冲则代表着正义。在戏曲舞台上正义与邪恶总是矛盾冲突的根源。此时,高俅与林冲的矛盾冲突终于正式爆发,带刀擅入军机重地便是高俅致林冲于死地的杀手锏。显然白虎堂上的林冲是渺小的、无助的,但他却没有屈服,而是义无返顾、誓死如归。虽蒙此奇冤,却决不向恶势力低头,反而慷慨陈词,揭发奸人的阴谋骗局。这是林冲生命受到致命威胁后从英雄身上反抗精神的第一次迸发,也是林冲英雄气概的鲜明写照。把一个宁折不弯、誓不低头的人物形象鲜活生动地展现给了观众。剧中的两次怒气直冲霄汉,以至于最后的怒发冲冠;被陷害误入了“白虎堂”大堂之上屈打成招,李少春在大堂之上的那一大段念白是慷慨激昂,气宇轩昂。把此时无奈、悲愤、奋起的人物心理全然地表现出来,从李少春念白每一个字,每一句话都能让我感到愈炼愈烈的情怀。有冤无处诉,有苦无处吐。八十军棍之苦让林冲无法想象,无法接受,心痛早已超越的皮肉之苦。林冲的心犹如刀绞一般,无奈之举只好把“牙打碎了往肚里吞”;与爱妻分别后,林冲发配来到烟雾茫茫、阴森恐怖的野猪林。一路上董超、薛霸无情地折磨他,一棍打去,李少春一个“吊毛”翻起来,干净利落,极见功夫。他按剧情,用高亢、清亮的唱腔,表现林冲的艰难行程。在两个恶奴压迫下,林冲忍无可忍,夺棍欲打,警告他们“八十万禁军教头谁不闻”!而当鲁智深救了林冲,爽快地提出一起回东京复仇时,林冲此时虽然仇恨高俅、陆谦,但是通过他望眼欲穿的忧愁眼神表露出来,却仍然是“尚存一念回故乡”,和心中无限怨气的挤压;《山神庙》一场,是全剧的最高潮,是林冲被迫害的顶点,也是他逼上梁山的导火线。林冲肩挑长枪、葫芦走出风雪黄昏的场景,李少春借用电影演员的表演方法,用衣衫半遮风寒,缓步而行,很富于感情。一次一次地激化林冲心中的怨、恨、怒。直到最后林冲才怒发冲冠被逼杀人。这些情节的表演在舞台上都能真切地看到,也能感受得到。可是又有多少人能同演员一样地体会人物呢?从表情,眼神。

白虎堂林冲与高俅排练照片

有句行话说“一身之戏在于脸,一脸之戏在于眼”最能传神的也就是眼神了,在以上表演中的每一个特写镜头让我感觉拉近了我与人物之间的关系,就感觉我也在林冲的身边,是那么真切。镜头在无形中就变成了观众心灵的桥梁,往往这就是在舞台上能做到但不容易做到的。在舞台之上更多的关注了人物之间的表演,武打之间精彩瞬间。可是观众只能从一个角度(定点角度)去看,在李少春那一段“大雪飘”中镜头的流动以静制动,动静结合恰到好处地体现出了林冲悲愤交加的无奈情怀,叫天天不应,叫地地不灵。“无银钱难倒英雄汉,道不平双脚无处立站”正是林冲此时此刻的心境。眼神对于戏曲演员来讲是表演的魂,也来源于生活。在艺术片中镜头如此地将林冲的喜悦、豪迈、温情、及愤恨的表演展示的淋漓尽致。也就是因为内心的独白与表演结合都要透过这一双富有故事色彩的眼睛传达出去。而镜头在不同的角度取之有方。在众多剧种戏曲艺术片里都可领略自己剧种的精髓和精华。我们以往的传统艺术是以传统的表演手法和过于粗糙的置景方式呈现与舞台,而艺术片之中且可以将表演更加生活化,并将场景更加舞台化。舞台戏曲艺术应借用与艺术片的手法。我们的生活在变化,审美在提高,戏曲艺术也更该随之而变化提高。表演、唱功、做功、武功、要有镜头里的精气神。

戏曲艺术片,的发展前途是光明的,而要把它光大则需要在戏曲和影视的各个环节和细节,更重要的是特点上下功夫。在以往较为成功的戏曲电影中,导演对戏曲都是有一定挚爱之情的。崔嵬、陈怀凯、谢铁骊等老艺术家,都可以说是懂戏懂行之人,因此才使得创作过程中保留了戏曲表演的精华,将戏曲人物真实自然地呈现。我们新时代要创造新艺术,我们可以把戏曲艺术片放在当代中,与其所处的大背景进行比较和分析,或许能有新发现。取之精用必精!老前辈给我们留下了这博大精深的一门艺术,作为我国家文化特色之一,我们不但要继承,最为主要的是发展。保守僵化的文化必将被淘汰,与时俱进提高戏曲艺术质量和水平才可彰显戏剧魅力,使戏剧为观众所喜爱。老一辈戏剧艺术家经过千锤百炼为我们积累了丰富的表演经验,时代的发展社会进步给予我们很好的艺术平台。

因此,在社会主义新时代,戏剧艺术工作者应更加勤奋,更加努力,写出好戏,唱出好戏。