贫困村规划策略及实践—以江苏省灌南县李集乡新民村为例

■ 王 培 段全猛

新民村,是江苏省连云港市灌南县西部的一个普通村落,位于安海(连云港古称海州,安即淮安)交界处,对外交通便捷,掩映在优美的水乡田园中,传承着平原的农耕文明。

该村耕地3210亩,其它农用地面积703亩。全村总人口3060人,劳动力1530人,其中,外出务工1020人,主要流向为苏南。

该村是省定经济薄弱村,以传统农业为主,缺少特色产业,经济效益较低。村集体无收入来源,截至2017年底,村集体负债40万元。村庄的公共服务设施、市政公用设施不完善,村庄内部环境卫生亟需整治。

规划综合考虑新民村情况,提出“萦水绕田,稻渔人家”的形象定位。

一、产业转型路径探索

新民村的首要任务是富民。根据新民村·“一产低效、二产薄弱、三产欠缺”,二产和三产都缺乏基础的实际情况,必须坚持深耕细作一产。依托村庄广阔的平原地形优势,规划提出“深耕细作一产、限制发展二产、适时拓展三产”的产业发展策略,通过整合闲置民宅,归并零散用地等措施,发展规模化种植。

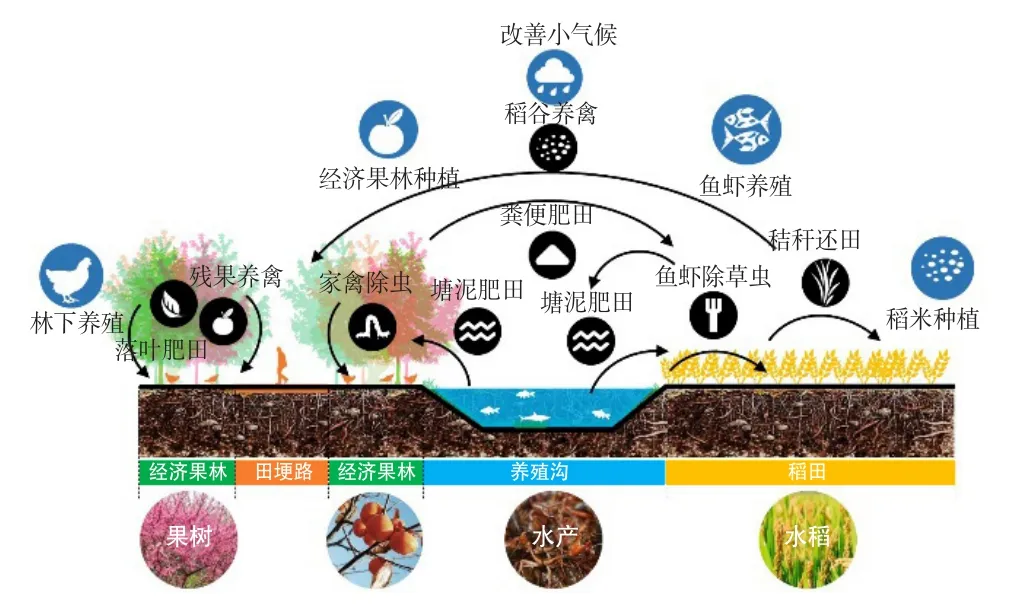

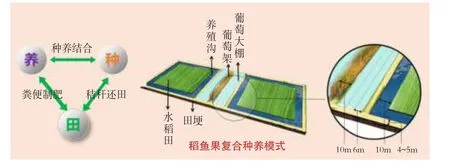

1.规划提出集约高效的“稻渔果”复合种养模式。发挥农田资源平整优势,总结本地农技工作经验,从便于农田水位控制、机械化生产和田间管理的角度出发,与农业技术部门进行多轮次探讨,创新划定50米乘50米的标准化种养单元,实现空间复合利用,达到“一田三收”。通过经济效益测算,相较于传统种养模式,“稻渔果”种养模式下,农业可实现每亩增收200%以上。

图1 稻渔果基地效果图

图2 农田生态系统分析图

图3 稻渔果标准种养单元

2.构建循环有机的“稻渔果”农田生态系统。这种“以稻养渔、以渔肥田、以果增绿”的模式在保障农产品多样化的基础上,实现种、养废弃物利用,解决秸秆焚烧等农管难题,加速种养空间的物质循环,修复农田微生态。有利于除虫、除草、保肥、增肥,农药使用量减少80%以上,化肥使用量减少60%以上,实现一水三用、粮渔果三赢,为有机农业发展打下生态基础。

3.配套智慧促产的“稻渔果”农业基础设施。规划充分利用现有泵站、烘干房、标准厂房等存量资源,建立农田智能监控系统,配套智能农业机械、环境监测设备、施肥灌溉、害虫智能测报和质量溯源系统等,实现“环境可测、生产可控、质量可溯”,智慧管理省时省力,可实现劳动力投入减少60%以上 。

二、乡村微设计建设模式探索

基于新民村薄弱的经济条件和配套设施,规划以“村民”的需求为导向,在农宅改造、场地建设、交通优化、环境整治提升、公共服务设施建设等方面倡导微设计,避免大拆大建给村民造成负担和干扰。

图4 建筑微整治效果图

图5 入口景观微更新效果图

1.微更新。利用现状空置户,拆除后增设村庄的公共活动空间,并采用地方闲置材料,如废弃砖、瓦、木头、石碾等材料美化环境;利用现状文体活动广场改造为乡村大舞台,为公共空间融入新的功能元素。

2.微循环。在水系梳理方面,规划选择新民村落内关键问题的症结点,通过查找水系断点、结合现状地形疏浚局部水系、设置闸站等措施,保证循环活水。在道路设施规划方面,通过修整、拓宽、新建道路三种方式,对现有道路进行提档升级,形成主要道路、次要道路、宅前道路、休闲步道等完善的路网体系。在村庄绿化景观建设方面,充分利用村庄滨水、沿路和宅前院后的空地,种植乡土化和经济化的植物,鼓励蔬菜和果树混合种植,并提供与建筑布局相结合的宅前院后微田园种植方式,通过植被、水体和建筑的组合布局,形成与村庄风貌相协调,通过植被、水体、建筑的组合搭配,形成季相分明、层次丰富的绿化景观,营造“村在绿中”的田园景观风貌。在市政管网的建设方面,通过增补污水管网、污水集中处理设施、生态排水沟、卫生化厕所改造和环卫设施建设等,提升村居环境品质。

最终形成水网、路网、管网、绿网四大支撑骨架,共同构建村庄“生活-生产-生态”的循环系统。

3.微整治。对村内质量较差、风貌不佳的住宅进行立面局部整饰,近期先通过简单粉刷,整治226户,可快速改善整体村庄面貌,后期将重点在门窗、屋脊、山墙、檐口、勒脚等处采用安海地区传统元素进行优化,提升村庄整体风貌品质。

4.补短板。以服务村民为主,兼顾远期旅游发展需求,着力补齐村庄公共服务设施短板。结合村委会,建设快递收发室、卫生室、幼儿园、养老服务中心、儿童之家、便利商店、公厕和停车场。

三、传承具有安海农耕特色的文化记忆

村庄的活力在于人。规划以文化为媒,依托水文化、农耕文化和民间技艺等,打造两条可参与的特色文化景观带,传承具有安海农耕特色的文化记忆,打造新民本土化的乡愁空间。

1.水文化景观带。深入挖掘历史文化,规划紧扣与村庄发展和村民生活密切相关的取水文化和治水文化,结合公共活动空间,打造独特的乡村水文化景观。从村庄北部的农家渔趣到村内核心水塘,串联了御水廊、河工记、饮水思源、滴水穿石、戽水斗、老式脚踏水车等节点。

图6 水文化景效果图一

图7 水文化景观效果图二

图8 豆腐坊改造效果图

图9 新民文化馆效果图

2.乡村记忆景观带。保留两处特色传统民居,改造为文化展示馆和豆腐坊。结合农耕老物件和民间技艺,打造乡村记忆长廊,延续具有安海地域特色的文化景观,承载当代乡村生活。从村口的农耕文化墙到村庄东部的豆腐坊,串联了童趣砖雕、耕者等活动节点。

四、保证规划方案的高度实施

规划的实施是乡村振兴的关键。规划从三个方面入手,确保高度实施,以期实现真正的惠民。

1.多方协作。灌南县政府高度重视,组织农委、扶贫办、国土等多部门合作,建设项目细致分工并明确责任部门,以保障规划构想切实落地和建设进程稳步推进。

2.组织创新。采取“村集体+平台公司+家庭农场+农户”的运行模式,成立平台公司,负责产业运作,形成三方收益的局面,目前“稻渔果”基地已建成投产。

3.机制创新。成立由灌南县委书记担任组长的特色田园乡村建设工作领导小组,建立例会制度和驻村办公制度,研究并印发《灌南县李集乡新民村新民特色田园乡村不动产登记工作实施方案》,探索宅基地自愿有偿退出机制,所获资金用于发展富民产业和改善村居环境。

以上规划的实施,让该村成功入选江苏省第一批特色田园乡村建设试点,通过近一年时间的建设实现了华丽转身。放眼望去,白墙红瓦的农家小楼掩映在蓝天白云下,如诗如画的田园美景让人陶醉;4500亩稻渔果复合种养基地和微果园已经建成,村集体合作社入股经营,村集体经济年增收50万元,30余名贫困群众就地就业后每人每年保底收入6000元。该村已成为周边地区乡村发展建设的典范。2018年,该村被授予首批“江苏省生态文明建设示范镇村”“生态文明建设示范村”和连云港市“基层党建示范点” “乡村振兴样板村” “连云港灌河流域环境资源审判巡回法庭司法执行基地”,指定灌河流域的环保罚款将用于新民的生态建设。

图10 稻渔果基地整体效果图

图11 新民村鸟瞰图