针灸联合补阳还五汤对糖尿病周围神经病变患者神经功能、血清NSE水平的影响

丁亚琴,吴坚,谢心,陆侃,陈毅越

(上海中医药大学附属上海市中西医结合医院,上海 200082)

近年来,随着我国人口老龄化与生活方式的改变,糖尿病发病率呈升高趋势,根据2017年国际糖尿病联盟(IDF)的数据,中国糖尿病患病数量已达1.14亿,居世界首位。糖尿病周围神经病变是糖尿病常见并发症之一,以远端对称性多发性神经病变最具代表性,主要表现为双侧肢体疼痛、麻木、感觉异常等,甚至可致糖尿病足,严重影响患者身体健康,降低生活质量[1-2]。目前西医治疗尚未有特效药物,随着对该疾病持续深入研究,中医治疗取得一定研究进展并获得较满意治疗效果[3]。临床研究显示,补阳还五汤可理气除湿、健脾通脉,改善微循环,保护神经功能,针灸具有活血化瘀、通络行气作用,治疗神经系统疾病得到肯定[4-5]。基于此,本研究对糖尿病周围神经病变患者实施针灸联合补阳还五汤治疗措施并观察其临床效果,以期为临床治疗提供可靠依据,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

选取2016年9月至2018年6月于上海市中西医结合医院收治的96例糖尿病周围神经病变患者,采用随机数字表法将患者随机分为对照组和观察组,每组48例。对照组中男31例,女17例;年龄38~70岁,平均年龄(49±5)岁;病程7~16年,平均病程(9.9±0.7)年。观察组中男28例,女20例;年龄35~69岁,平均年龄(49±6)岁;病程9~15年,平均病程(10.4±0.7)年。两组患者性别、年龄、病程比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会批准同意(伦理批号为160912)。

1.2 纳入标准

①符合《中国2型糖尿病防治指南》中2型糖尿病周围神经病变的诊断标准;②符合中华中医药学会糖尿病分会制定的相关诊疗标准[6];③近期未接受糖尿病周围神经病变相关治疗;④患者知晓同意并配合。

1.3 排除标准

①存在严重感染、外伤、恶性肿瘤疾病;②心、肺、肝、肾功能严重障碍;③妊娠及哺乳期妇女;④不宜采用针灸治疗及药物过敏者;⑤中途退出治疗者。

2 治疗方法

所有患者入院后均接受健康教育、饮食管理、口服降糖药或胰岛素等基础治疗。

2.1 对照组

采用补阳还五汤治疗,药方为黄芪(生)60 g,当归尾6 g,赤芍5 g,地龙(去土)3 g,川芎3 g,红花3 g,桃仁3 g,浸泡2 h后文火水煎2次,取汁400 mL,分早晚餐前2次服用。每日1剂,4周为1个疗程,治疗1个疗程。

2.2 观察组

在对照组基础上联合针灸治疗。取足三里、关元、昆仑、太冲、气海、阳陵泉、合谷穴,得气后行平补平泻法,留针30 min并行针2次。随后点燃艾条,采用回旋灸法施灸15 min,灸至皮肤潮红为止。每日1次,4周为1个疗程,治疗1个疗程。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 神经传导速度

应用肌电图诱发电位仪检测治疗前后正中神经与腓总神经的运动神经传导速度(MNCV)和感觉神经传导速度(SNCV)。

3.1.2 神经功能指标

包括脑源性神经营养因子(BDNF)、髓鞘碱性蛋白(MBP)、胰岛素样生长因子-1(IGF-1)。

3.1.3 血清神经元特异性烯醇化酶(NSE)水平

应用电化学发光法检测血清NSE水平。

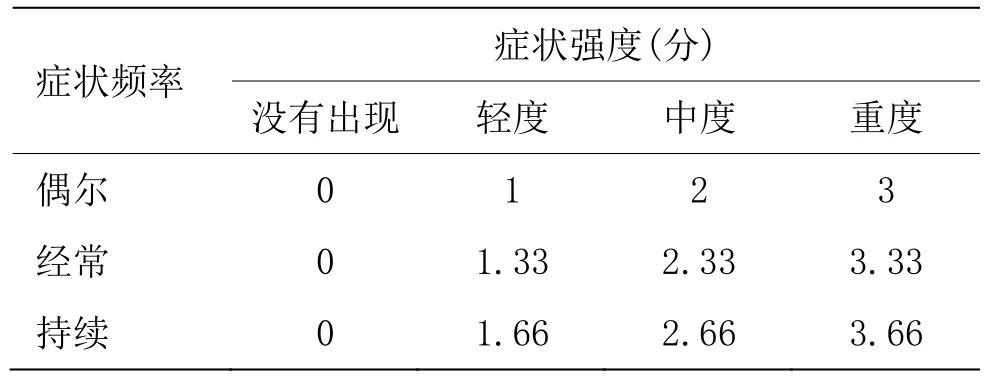

3.1.4 临床症状改善情况

采用神经病变主观症状问卷(TSS)[7],于治疗前后分别对患者的麻木、疼痛、灼热感、感觉异常4项症状的感觉神经系统症状的严重程度(没有出现,轻度,中度,重度)和发生频率(偶尔,频发,几乎持续存在)进行评分及汇总,分别给予 0~3.66分,总分 0~14.64分,分值越高表明患者临床症状越严重。详见表1。

表1 神经病变主观症状问卷评分标准

3.2 疗效标准[8]

显效:临床症状消失,肌电图检测神经传导速度较治疗前增加5 m/s或恢复正常。

有效:临床症状减轻,神经传导速度较治疗前增加但未至5 m/s。

无效:未达上述标准。

总有效率=[(显效+有效)例数/总例数]×100%。

3.3 统计学方法

采用SPSS20.0统计学软件进行统计分析。符合正态分布的计量资料用均数±标准差表示,采用t检验;计数资料采用例(%)描述,采用卡方检验。以 P<0.05为差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

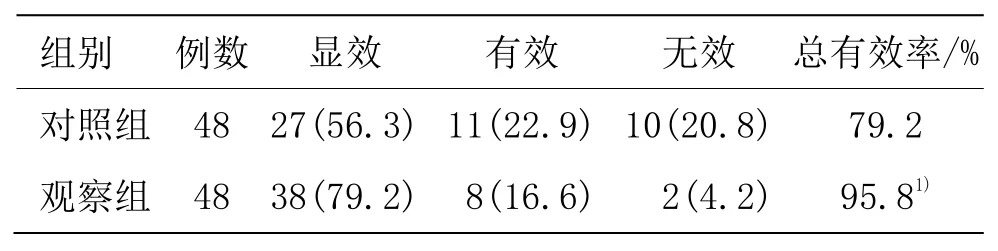

3.4.1 两组临床疗效比较

观察组总有效率为 95.8%,显著高于对照组的79.2%,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 两组临床疗效比较 [例(%)]

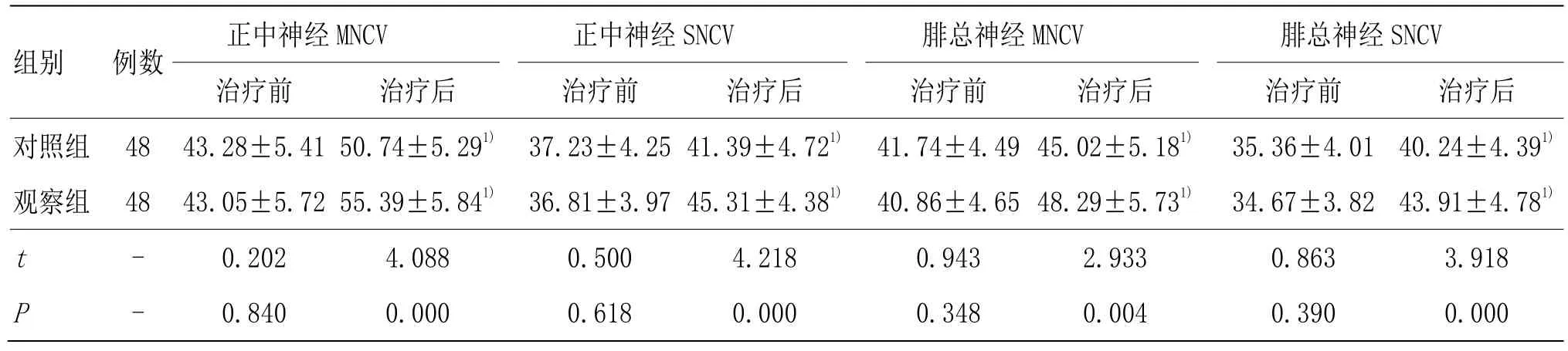

3.4.2 两组治疗前后神经传导速度比较

两组治疗前患者神经传导速度比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后正中神经、腓总神经的MNCV与SNCV均明显上升,观察组各指标高于对照组(P<0.05)。详见表3。

表3 两组治疗前后神经传导速度比较 (±s,m/s)

表3 两组治疗前后神经传导速度比较 (±s,m/s)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05

组别 例数正中神经MNCV 正中神经SNCV 腓总神经MNCV 腓总神经SNCV治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 48 43.28±5.41 50.74±5.291) 37.23±4.25 41.39±4.721) 41.74±4.49 45.02±5.181) 35.36±4.01 40.24±4.391)观察组 48 43.05±5.72 55.39±5.841) 36.81±3.97 45.31±4.381) 40.86±4.65 48.29±5.731) 34.67±3.82 43.91±4.781)t - 0.202 4.088 0.500 4.218 0.943 2.933 0.863 3.918 P - 0.840 0.000 0.618 0.000 0.348 0.004 0.390 0.000

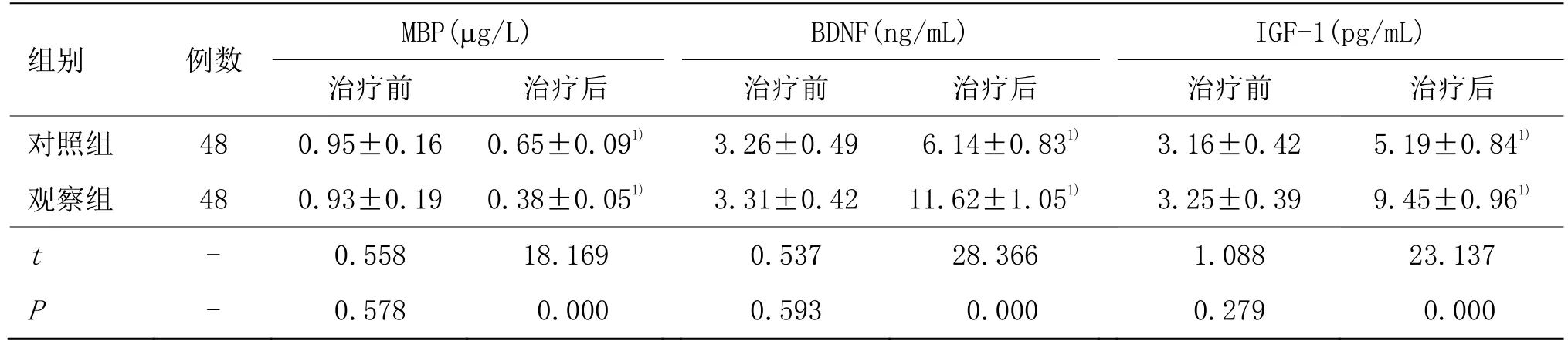

3.4.3 两组治疗前后神经功能指标比较

两组治疗前MBP、BDNF、IGF-1比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后MBP明显下降,观察组低于对照组,两组治疗后BDNF、IGF-1明显上升,观察组高于对照组(P<0.05)。详见表4。

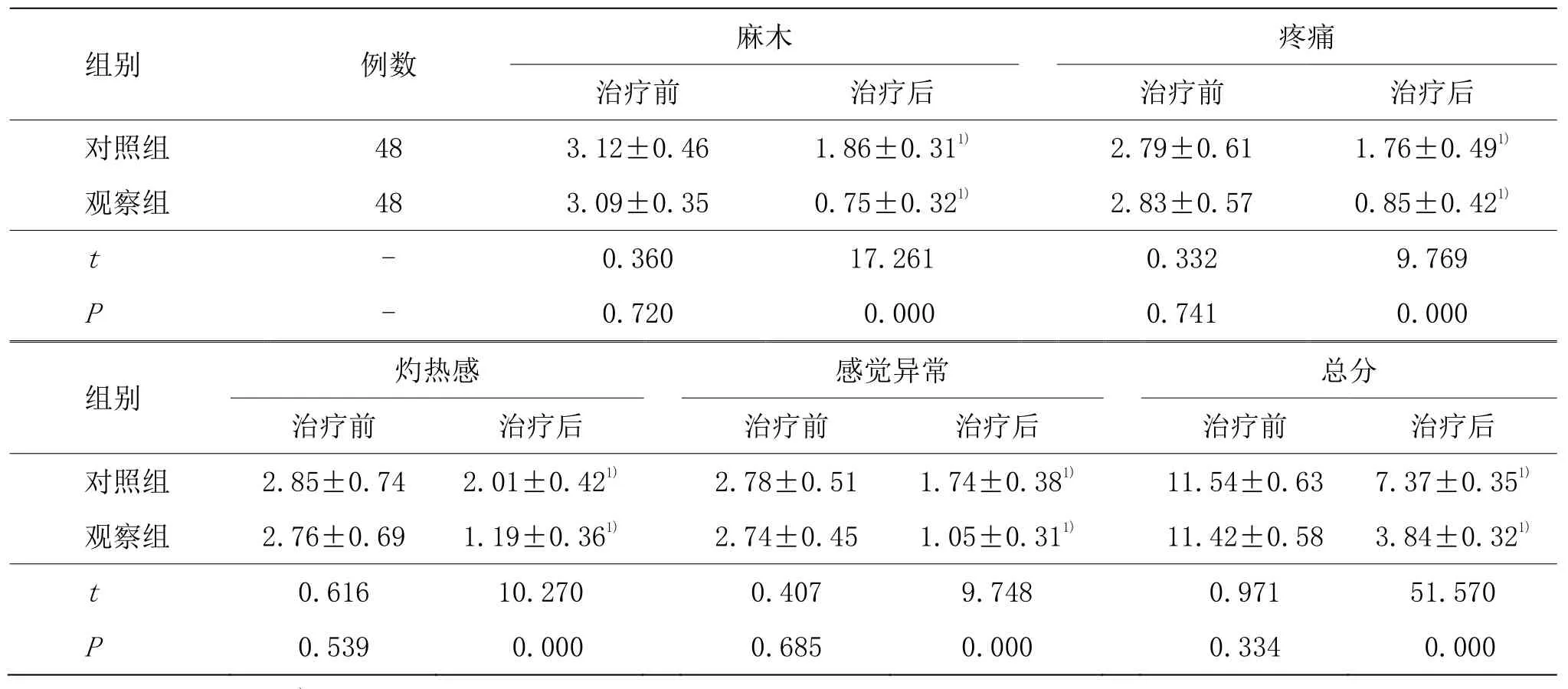

3.4.4 两组临床症状改善比较

两组治疗前麻木、疼痛、灼热感、感觉异常及总评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后麻木、疼痛、灼热感、感觉异常及总评分均明显下降,观察组各指标低于对照组(P<0.05)。详见表5。

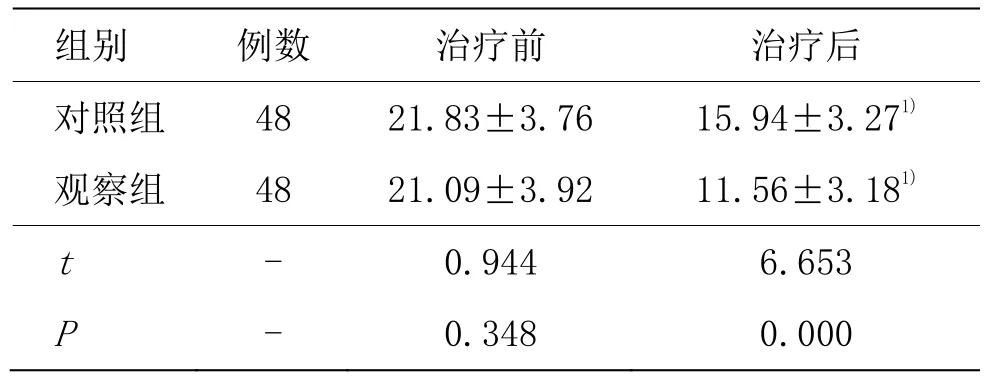

3.4.5 两组治疗前后血清NSE水平比较

两组治疗前血清NSE水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后血清NSE水平明显下降,观察组低于对照组(P<0.05)。详见表6。

表4 两组治疗前后神经功能指标比较 (±s)

表4 两组治疗前后神经功能指标比较 (±s)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05

组别 例数 MBP(μg/L) BDNF(ng/mL) IGF-1(pg/mL)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 48 0.95±0.16 0.65±0.091) 3.26±0.49 6.14±0.831) 3.16±0.42 5.19±0.841)观察组 48 0.93±0.19 0.38±0.051) 3.31±0.42 11.62±1.051) 3.25±0.39 9.45±0.961)t - 0.558 18.169 0.537 28.366 1.088 23.137 P - 0.578 0.000 0.593 0.000 0.279 0.000

表5 两组临床症状改善比较 (±s,分)

表5 两组临床症状改善比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05

组别 例数 麻木 疼痛治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 48 3.12±0.46 1.86±0.311) 2.79±0.61 1.76±0.491)观察组 48 3.09±0.35 0.75±0.321) 2.83±0.57 0.85±0.421)t - 0.360 17.261 0.332 9.769 P - 0.720 0.000 0.741 0.000组别 灼热感 感觉异常 总分治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 2.85±0.74 2.01±0.421) 2.78±0.51 1.74±0.381) 11.54±0.63 7.37±0.351)观察组 2.76±0.69 1.19±0.361) 2.74±0.45 1.05±0.311) 11.42±0.58 3.84±0.321)t 0.616 10.270 0.407 9.748 0.971 51.570 P 0.539 0.000 0.685 0.000 0.334 0.000

表6 两组治疗前后血清NSE水平比较 (±s,ng/mL)

表6 两组治疗前后血清NSE水平比较 (±s,ng/mL)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后对照组 48 21.83±3.76 15.94±3.271)观察组 48 21.09±3.92 11.56±3.181)t - 0.944 6.653 P - 0.348 0.000

4 讨论

目前对糖尿病周围神经病变发病机制尚未明确,多认为因糖代谢紊乱引起局部微血管受损、神经营养因子不足、抗氧化能力降低等因素综合影响下导致[9]。针对疾病主要病因,多采用血糖控制、扩张血管及营养神经等治疗方法,但尚未有特效药物,西医治疗对神经性疼痛控制、预后效果未起有效作用[10-11]。中医药作为我国具有数千年历史的瑰宝,在解决疑难杂症中具有满意治疗效果,对此,本研究对患者实施针药并用的治疗方法以观察中医治疗临床效果。

中医学尚未有糖尿病周围神经病变具体名称,认为可归为“血痹”“痿证”及“麻木”等范畴,因气行阻滞、血脉痹塞,故治以补血行气、疏筋通络为本[12]。补阳还五汤出自于《医林改错》,是王清任所创气虚血瘀理论的代表方剂。方中重用黄芪,大补脾胃之气,令气旺血行,瘀去络通,为君药。当归尾长于活血,且有化瘀而不伤血之妙,是为臣药。川芎、赤芍、桃仁、红花助当归尾活血祛瘀,地龙通经络,为佐使药。本方的配伍特点是大量补气药与少量活血药相配,使气旺则血行,活血而不伤正,共奏补气活血通络之功[13]。经现代药理学研究显示,该药具有减轻胰岛素抵抗、软化血管、降低血糖血脂、促使神经细胞修复等作用[14]。但单一应用治疗效果欠佳。针灸治疗糖尿病历史悠久,《针灸集成》记载:“食渴,取中脘、三焦俞、胃俞、太渊、列缺,针皆泻。”尤其可改善神经系统疾病[15]。临床取足三里、关元、昆仑、合谷等穴位能发挥调气活血、通络止痛作用,不仅明显改善患者病变部位血液循环,扩张末梢血管,促进周围血管舒张,改善血供,利于血管修复,而且可通过部分穴位施针刺激病变神经,提高神经传导速度,进而促使神经元生成,神经细胞内环境逐步处于稳定状态,维持神经组织正常功能[16-17]。此外,对患者再加以艾灸可清除自由基,降低血糖,促使脂代谢逐步恢复正常,针刺与艾灸相结合可对机体整体调节作用产生良好效果,最终达到降低血糖、改善脂代谢紊乱、缓解疼痛症状等目的。临床对患者实施针灸操作简便,并且尚未有严重不良反应的报道,安全性高,优势显著,可在临床中应用。

本研究结果显示,观察组治疗总有效率较对照组高,提示对糖尿病周围神经病变患者实施针灸与补阳还五汤联合治疗可明显提高治疗效果。观察组治疗后正中神经、腓总神经的MNCV与SNCV均高于对照组,提示该治疗措施可提高感觉与运动神经兴奋性,增加患者神经传导速度,其与梅世明等[18]应用针药结合治疗结果相一致。神经生长因子缺失是影响疾病发生发展主要因素,MBP作为髓鞘中蛋白质之一,当其水平异常升高时,表明神经受损,BDNF是影响神经元存活、生长发育的重要蛋白质,可抑制神经元凋亡,IGF-1是一种具有类胰岛素样作用因子,促使神经元生长分化,影响组织摄取葡萄糖功能[19]。结果显示,经治疗后观察组MBP低于对照组,BDNF、IGF-1高于对照组,提示针药并用可增加患者神经营养物质,促使神经功能恢复。NSE作为存在于神经元及神经内分泌细胞质中蛋白酶,神经组织受缺血、缺氧等因素影响后可导致细胞膜破坏,NSE进入外周血液,其水平在一定程度上可反映神经组织是否受损,是神经元损伤主要标志之一[20]。研究结果显示,观察组血清NSE水平明显低于对照组,表明该治疗措施显著降低NSE水平,利于神经元修复。此外,观察组麻木、疼痛、灼热感、感觉异常评分均较对照组显著降低,可见患者主要临床症状得到明显改善,进一步肯定针药并用治疗效果,对疾病治疗具有良好作用。

综上所述,针灸联合补阳还五汤治疗糖尿病周围神经病变患者可促使神经功能恢复,改善肢体麻木等临床症状,降低血清NSE水平,治疗效果确切。但因本研究纳入样本量偏少,治疗周期较短,对此在后期临床研究中应在扩大样本量基础上适当延长治疗时间,并深入探究该治疗措施的远期效果,为临床治疗提供准确依据。