科技引领营养型农业健康发展

营养型农业的发展为建设健康中国和实现乡村振兴提供了新路径,也为我国农业转型升级提供了新动能。

20世纪中后期以来,全球粮食产量大幅提高,但尚不足以解决包括中国部分地区在内贫困人口因微量营养素缺乏造成的营养问题及相关疾病。这种表面“吃饱”但人体需要的维生素和矿物质缺乏的现象被称作“隐形饥饿”,是导致各种慢性疾病发生的主要因素之一,严重影响人口素质和经济发展。

为推动我国营养型农业发展,集聚营养型农业全产业链中的各创新要素,以期解决我国微量营养素缺乏,以及超重肥胖、糖尿病、癌症等日益高发的一系列健康新问题,4月25日—26日,中国农业科学院生物技术研究所在四川省成都市举办了营养型农业产业发展论坛暨国家营养型农业科技创新联盟成立大会。中国农业科学院副院长梅旭荣指出,营养型农业科技创新联盟的成立,是国家农业科技创新联盟建设工作取得的又一个新成果,是中国农业科学院深入落实健康中国发展战略、提高营养型农业科技创新水平、推动营养型农业产业健康发展的具体举措,也是进一步推进国家农业科技创新联盟实体化的工作重点。

“营养型农业”发展迫在眉睫

中国科学院院士、中国作物营养强化项目顾问委员许智宏介绍,慢性病在中国已成为第一位死亡率原因,在城市和农村分别达到85.3%和79.2%。我国慢性病人群数量占到总人口数的1/3,为家庭和社会带来了严重的负担,这些基本上都与我们的食品结构有密切关系。“‘隐性饥饿’成为影响人类健康的慢性杀手。”许智宏说。

近几年,国务院相继发布了《“健康中国2030”规划纲要》和《国民营养计划(2017—2030年)》,对保障国民营养安全进行了系统部署,明确提出要注重粮食和营养安全,要把人民健康放在优先发展的战略地位,营养现在变成了共识。大众对食物的需求已经从简单的吃得饱转变为吃得安全、吃得营养、吃得健康。但长期以来,农业重产量轻质量,这严重影响了我国农产品营养品质的提高。基于这些背景,应大力提倡营养驱动型农业。

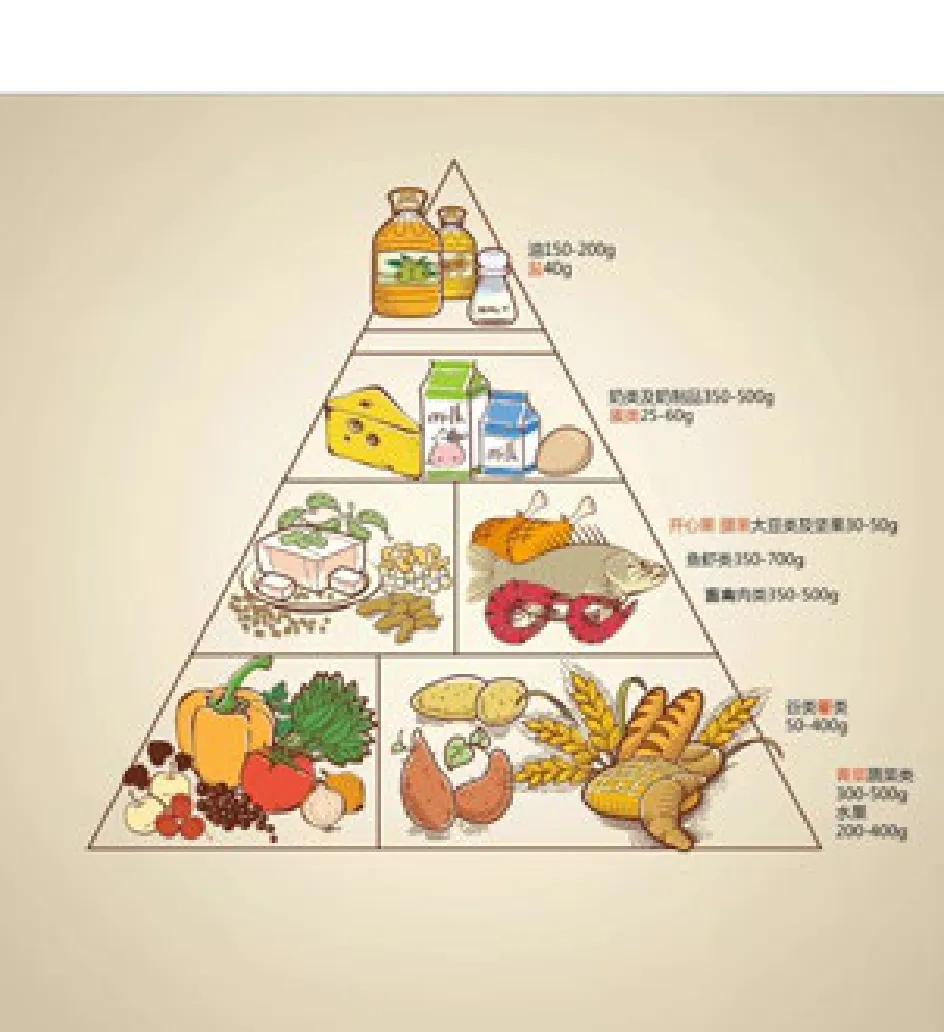

食物营养金字塔

病从口入,营养型农业就是一把解“锁”的钥匙。营养型农业以作物营养强化技术体系为核心,提高主粮作物、蔬菜作物和饲料作物中微量营养素和健康功能因子含量,使人们通过日常食用植物源或动物源产品后产生明显的健康效应。而且从各个方面看,我国均已具备推进营养型农业发展的条件。

首先,我国食物消费结构发生了新变化,初步形成了居民膳食结构向营养导向转型的消费模式。2017年人均粮食(原粮)消费量130公斤,其中谷物119.6公斤,薯类2.5公斤,豆类8.0公斤;食用油10.4公斤;蔬菜及食用菌99.2公斤;肉类26.7公斤,其中,猪肉20.1公斤,牛肉1.9公斤,羊肉1.3公斤;禽类8.9公斤;水产品11.5公斤;蛋类8.2公斤;奶类11.7公斤;干鲜瓜果类50.1公斤;食糖1.3公斤。我国居民营养状况显著改善,人均能量、蛋白质、脂类得到显著提高,居民营养水平已居发展中国家前列。其次,随着中国经济从高速增长稳定进入中高速发展阶段,中国社会主要矛盾也发生了历史性的转变,食物发展发生营养导向的快速转型是必然趋势,农业食物营养转型发展面临着前所未有的大好机遇。2018年,我国居民恩格尔系数28.4%,标志着人民生活水平已经进入相对富裕阶段,人民对美好生活的向往更加迫切、需求更广泛和多样化。未来20—30年将是我国食物营养产业发展的黄金机遇期,将为中国食物发展的营养转型提供良好的宏观经济环境。但农业食物营养转型发展之

路仍然面临着诸多挑战和矛盾。首先,我国农产品供给已经实现由长期短缺到总量基本平衡的历史性转变,但食物生产结构与居民消费之间的不平衡日益凸显,而且从食物消费提供的营养素与居民营养需要来看,我国能量供给总体过剩,但优质蛋白、维生素、矿物质等微量营养素不足现象突出。不仅如此,我国贫困地区特别是部分偏远贫困地区,因营养食物缺乏,蛋白质、矿物质、维生素等营养素难以满足健康需要,营养不良现象还比较普遍。而城市居民因膳食不平衡或营养过剩引发的肥胖、高血压、高血糖、高血脂、糖尿病、痛风等慢性疾病高发,各种慢性病人群已超过4亿人。

科技带来改变

我国在品种的选育、审定等方面,一直以产量为重要指标。种业进入发展新阶段,迫切需要推动科技革命。国际粮食安全专刊明确提出未来目标之一,就是要提高种子和植物可食用的营养成分。为了实现作物营养导向型科技创新,我国应从建立和完善评估审计制度、登记制度、品种保护制度入手,满足营养导向型农业发展要求。

但其实从2004年开始,我国关于营养型农业的研究就已开始。针对微量营养素摄入不足造成的“隐性饥饿”,中国农科院2004年5月启动中国作物营养强化项目,目前大概有210多名专家,在中国农科院从事食物营养相关的研究,包括发展战略、政策、营养标准与监测、营养因子与功效评价。在营养型农业方面,已启动了作物营养代谢机理及营养强化关键技术协同创新行动,建立了种子资源、代谢调控、农产品加工、人体营养、社会经济等多学科联合的全产业链研发体系。

科研团队通过遗传学、基因组学、代谢组学、营养组学、医学健康和分子设计等不同领域的学科交叉与技术融合,培育各种富含维生素、矿物元素、功能因子等对人体健康有益物质的新型农产品,推广富含微量营养素的营养强化作物新品种,已经培育出20多个富含铁、锌、维生素A原、叶酸等微量营养素的水稻、玉米、小麦、甘薯和马铃薯新品种。

“中国作物营养强化项目研究团队经过多年努力,开发了多款营养型新产品,实现了全技术链创新、全价值链升级和全产业链融合,从食物源头为城乡居民的营养改善和健康保障提供新方法、新技术和新产品。”中国农科院生物技术研究所副所长张春义说。

在不久前举行的全国农业科技成果转化大会上,中国农科院生物技术研究所营养型农业团队的高叶酸玉米1万亩的推广许可权,被山东菏泽采薇生态农业有限公司以345万元的价格拍得,这也是营养型农产品的首次拍卖。这种高叶酸玉米,其叶酸含量150—200μg/100g鲜籽粒,是普通玉米的3—4倍,以5-甲基四氢叶酸和5-甲酰四氢叶酸为主,易于人体吸收利用。中国人群中TT纯合突变为29.8%,CT杂合突变48.6%,容易导致体内叶酸的缺乏,有了这样的玉米,消费者通过日常饮食就可以改善自身营养状况。如今,山东种业集团已确立了初期50万亩营养强化作物种植推广基地,重点推广高叶酸玉米、高锌小麦等。

“优质的种质资源一直都在,只是以前我们关注产量方面的优良性状,现在更加关心营养方面的优良性状,筛选出优质种质资源,通过杂交等常规育种方式,培育出营养强化作物新品种。”中国农科院生物技术研究所研究员王磊说。比如采用传统育种方式培育的高维生素A原玉米、高铁豆类、高锌小麦等营养强化品种,在印度、巴基斯坦和孟加拉国等30多个国家推广种植,功效试验证明对改善人们认知能力、减少发病率、更好适应黑暗环境等有明显作用。而中国项目组高β-胡萝卜素营养强化甘薯新品系营养干预试验已在四川顺利完成。结果证明食用强化甘薯40天后,可改善缺乏维生素A状况。研究小组在四川、重庆、江苏、山东、福建、广东等地已推广种植10个高类胡萝卜素甘薯品种,得到农民和消费者欢迎。

推进营养型农业产业发展,需要从遗传育种、栽培、绿色生产、食品加工、营养评价、客户宣传等诸多环节入手,通过跨部门、跨领域、跨学科的大联合、大协作,进行全技术链创新、全价值链升级、全产业链融合,要把政府、企业、市场、金融机构连在一起,共同推动高品质的营养健康产品走向市场,更好地满足消费者需求。