日本植生毯抗冲流速试验及评价

叶合欣,黄锦林,王德昊,袁以美,陈建生

(1.广东省水利水电技术中心,广东 广州 510635;2.广东省水利水电科学研究院,广东 广州 510635;3.大连格宾环境技术有限公司,辽宁 大连 116019;4.广东水利电力职业技术学院,广东 广州 510635;5.河海大学地球科学与工程学院,江苏 南京 210098)

植生毯边坡防护是一种新型的边坡防护技术,该技术与传统的边坡防护技术及其他生物防护技术相比较,具有一定的经济和技术优势,有良好的生态效益、经济效益和社会效益[1],在边坡生态防护中呈现出广阔的应用前景[2]。植生毯是将种子、肥料、保水剂、土壤改良剂等与纤维网、可降解生态布整体黏合后紧密贴合于地表,适宜植被生长的毯状物[3],即“复合织物+草”。先期通过纤维网、生态布达到防止水土流失的目的,在植物生长后,通过植被和根系起到深层防止冲刷、抑制水土流失的作用,且具有施工简易、造价低廉、绿化效果好等优点[4]。植生毯常用于道路边坡[5]、路基边沟[6]、渠道边坡[7]、废弃矿山[8]甚至石质边坡[9]等部位的生态防护。当植生毯用于河道堤岸生态护坡时[10],应考虑其抗水流冲刷能力。

日本植生毯技术产品走在世界前列,中国引进使用后,虽然在不同行业得到很好的应用,并开展了相关研究工作[11-12],但对其抗冲流速的认识还有些模糊,特别是对在多大河道流速下适宜采用植生毯进行护坡还没有一个清晰的概念,导致在实际工程中出现被水流冲毁等效果不理想的情况。因此,研究其抗冲流速是很有必要的。本文主要介绍(株)建设技术研究所的日本植生毯室内抗冲流速试验成果(2003年10月),分析试验条件与实际工程条件相差较大的客观差异性,并结合国内应用情况,提出抗冲流速建议值。

1 试验基本情况

1.1 试验工况设计

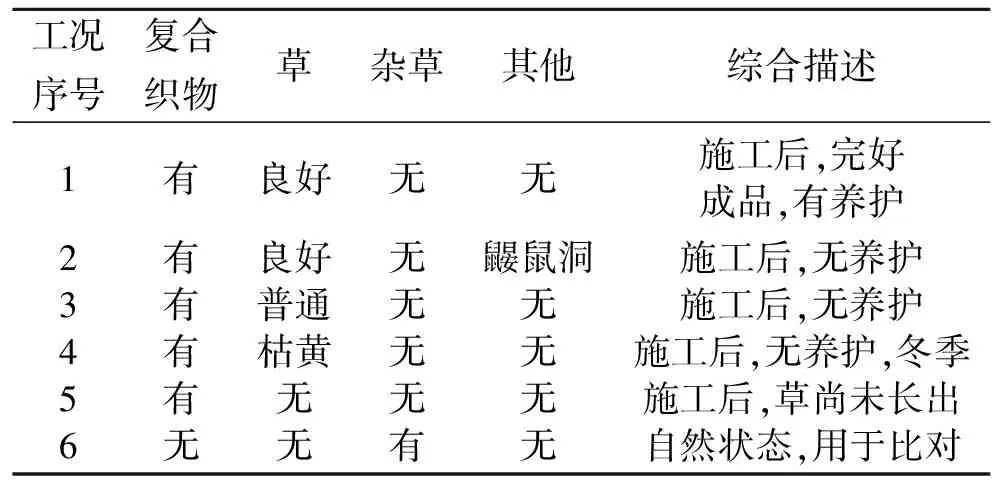

试验工况共分为6种。首先是在产品施工后养护达到最佳状态下在高流速封闭水槽中进行抗冲试验,以便展现产品实施后的效果。同时,增加了充分预测对产品不利条件下的试验工况,如鼹鼠洞、草体长势普通、草体枯萎、杂草丛生等,以模拟产品实施后的可能遇到的各种情况,分别代表植生毯破损、越冬、养护不到位等情况。作为对比,增加了仅有复合织物、仅有杂草这2种工况,分别代表施工后植生毯尚未长出草、杂草自然生长状态。表1列出了试验具体工况。

表1 试验工况

1.2 试验装置

试验使用高流速试验装置,封闭水槽长3.0 m,断面尺寸为0.3 m×0.3 m(图1)。在满管状态下,按设定的流量通水,可得到设定的流速。流量与流速的关系如下:

Q=a2v

(1)

式中Q——设定的流量,m3/s;a——水槽边长,取0.3 m;v——设定的流速,m/s。

a)结构示意(mm)

b)试验体段实物图1 试验装置示意

根据式(1),本试验流量流速关系列于表2中。

表2 试验中流量流速对应关系

1.3 试验流速

河道水流速度一般小于4.0 m/s,考虑到试验条件与天然河道边界条件如受力、外物冲击、自然或人为破坏等方面相差较大,试验设定流速最大值比一般河道可达到的流速的上限增加75%,即取7.0 m/s。试验设定流速为1.0~7.0 m/s,流速跨度为1.0 m/s,每个流速等级保持通水时长为30 min,观察有无析出、翻卷等破坏现象。当没有出现破坏现象时,通水维持30 min后提高一级流速等级。当出现破坏现象时,把此流速定位为最终流速进行观察,在此现象稳定前一直通水。当流速达到 7.0 m/s还没有出现破坏现象时,在流速7.0 m/s条件下通水维持 1~2 h。

2 试验结果

2.1 工况1:复合织物+草

在填土表面铺设植生毯(复合织物+草),养护2个月,草的根部充分生长至试验体的平板上,且长势良好。将试验体安装于水槽进行通水试验。试验前预测试验结果为:试验体受水流冲刷导致土粒析出、河床下降或表层植生毯翻卷。

按设定的通水条件,试验通水时间过程见图2。在试验流速从1.0 m/s 增加到7.0 m/s 过程中,并在7.0 m/s 维持通水1 h,均没有发生冲刷、析出或翻卷现象,同时也观察不出试验体前后有明显变化,说明完整的植生毯与长势良好的草能够起到很好的固土护冲作用。

图2 试验通水时间过程

2.2 工况2:复合织物+草+鼹鼠洞

在试验体中央剪开直径7.5 cm、深10 cm的假设鼹鼠洞,其表面积约占总面积的0.5%,其余条件同工况1。当发生析出等破坏现象时,通水至析出现象稳定为止。试验前,预测鼹鼠洞变大或加深。

开始通水后,逐级加大流速至7.0 m/s,稳定90 min,没有发现鼹鼠洞加大或加深现象,也没有出现冲刷、析出或翻卷。经实测对比确认,试验前后鼹鼠洞尺寸没有明显变化,说明由于复合织物对土粒及草的约束作用,局部小规模的破损并不影响植生毯的整体抗冲功效。

2.3 工况3:复合织物+草+杂草

在填土表面铺设植生毯(复合织物+草),撒入混有野草根的砂土,养护6个月,草的根部充分生长至试验体平板上,且长势良好。经统计,杂草(鬼针草占优)占总表面积15%左右。工况3在实际养护不到位情况中形成的可能性很大。试验前,将高于30 cm的杂草剪留至30 cm高。试验前,预测可能出现的试验现象有:①野草的根部被拔起而流失,其粗糙度的变化导致植生毯的草被翻卷;②野草增强了抗冲能力。

试验表明,根茎粗的野草随着流速增加,在流水中的振动幅度也增大,但没有造成根部拔起。在流速4.0 m/s以上时,大部分野草倒伏,贴覆在地表上,从而削弱了水流对植生毯的直接冲击力,反而对表层草起到保护作用。流速在7.0 m/s下通水2 h,没有发现河床变动(冲刷、析出、翻卷等)。试验结果否定了预测①而印证了预测②,即野草增强了抗冲能力,至少没有降低植生毯的抗冲能力。

2.4 工况4:复合织物+草+枯草

将植生毯(复合织物+草)铺设于土体表面,放置约6个月,待长势良好的草完全黄枯时,在冬季2月下旬做抗冲试验。这种状态可模拟冬季河岸植物特征。

试验结果表明,流速从1.0 m/s增加到7.0 m/s中,并在7.0 m/s维持2 h,没有发现草叶被剪切、流失的现象,与工况1的试验结果大致相同。试验说明即使草叶枯萎,其发达的草根与复合织物仍然能起到足够的固土防冲作用。

2.5 工况5:仅复合织物

在土体表层只铺设植生毯,无草,用于观察仅有复合织物时抗冲特性,特别是考察什么程度的流速能抑制析出现象。用于模拟施工后不久、草体尚未长出的情况。

试验表明,当流速1.0 m/s时,河床维持不动;当流速达到2.0 m/s时,出现析出现象。将发生析出现象的流速2.0 m/s确定为最终流速,并在此流速条件下通水2 h,观察河床变动状况。随着时间的延长,冲刷深度在不断增加,河床最终下降约2~3 cm,同时,被析出的土砂在其下游堆积,或是流向下游(图3工况5)。说明仅有复合织物而没有草体时,固土防冲作用大大削弱。

图3 通水后最深河床纵断面(工况5、6)

2.6 工况6:仅茂盛野草

在土体表层撒上混入野草种子的土砂,放置约7个月,待野草充分生长后,把高于0.3 cm部分剪切,仅保留30 cm以下部分,以此为试验体。经统计,试验体野草中鬼针草占优,其他植物为红杆、月见草、艾草、马唐、公牛荨麻、具芒碎米莎草、酢浆草、鸭跖草、一枝黄花、斑地锦等。试验目的是模拟自然状态护岸,与采用植生毯防护的效果进行比对。试验前预测:水流使野草剧烈振动,根部土砂流失,随后,根露出表层,被拔出后冲到下游。

试验表明,流速增大到3.0 m/s时,河床无变动;流速4.0 m/s时,野草(特别是一枝黄花)的上游侧根部的砂土流出现象显著。将4.0 m/s作为最终流速,通水2 h,正如试验前预测的那样,验证了野草靠上游侧根部的砂土流失显著,河床下降约4~5 cm(图3工况6)。

对比工况5、6试验结果可以发现,仅有复合织物的抗冲流速远小于仅有茂盛野草的抗冲流速;而没有复合织物的茂盛野草,抗冲能力远小于草体长势良好的植生毯。

2.7 试验成果总结

需要说明的是,本试验设备采用丙烯材料制作,即使微小的河床变动都能目测到,当外力一定时,如果试验体无变化(析出等),图像走势平稳,不随时间而变;若与时间成函数关系,则必然能观察到试验体微小的变化。各工况试验成果汇总于表3中。

表3 各工况试验成果

根据上述试验过程及表3,可知:①植生毯铺设在土壤上,待草体充分培养好后,即使有鼹鼠洞等破损(大约是全体面积的0.5%),或叶子枯黄,在流速7.0 m/s的条件下,具有90 min以上的耐久力;②即使混有杂草(面积约15%),耐久力并没有下降;③只有复合织物的情况下,由于土壤析出导致河床降低,仅可抵抗1.0 m/s的流速;④只有野草的情况下,可抵抗3.0 m/s的流速;⑤仅有复合织物的抗冲流速远小于仅有茂盛野草的抗冲流速;⑥没有复合织物的茂盛野草,抗冲能力远小于草体长势良好的植生毯;⑦草体长势良好的植生毯抗冲流速(7.0 m/s),远大于仅有复合织物(1.0 m/s)与仅有茂盛野草的抗冲流速(3.0 m/s)之和,植生毯抗冲能力不只是2种物体的简单叠加,而是一个相互作用的有机整体。

3 评价及展望

3.1 试验成果评价

日本植生毯的抗水流冲刷能力来源于复合织物与根植于其中的草丛,且远大于2项个体抗冲能力之和。日本(株)建设技术研究所测试抗冲流速的试验设备与国内的基本相同[13]。然而,试验条件与河道实际边界条件尚存在较大差距,如:①试验体位于水槽底部,其有效重力增加了抗冲能力,而天然斜坡不仅使有效重力减少,还增加了沿坡面向外的滑动力,这2项均是不利因素;②水槽断面仅0.3 m×0.3 m,四周均有约束力,与天然河道岸坡差别很大;③规整的室内设备难以模拟天然河道复杂的边界条件,如冰冻、波浪、外物撞击、迎流顶冲等;④试验中指定流速是根据流量按均匀流计算出来的,没有考虑边界层的影响,因此,试验体抵抗的流速小于平均流速,即试验结果偏大;⑤由于实际护坡可能出现远大于鼹鼠洞规模及试验所占比例的破损情况,对这种大尺度破损造成的实际影响尚不得而知。

因此,应用于河道护坡的植生毯设计抗冲流速应考虑诸多实际不利因素,试验中可抵抗7.0 m/s的流速如用于河道护坡将偏于不安全。由于复合织物的存在,植生毯设计抗冲流速显然高于护坡草皮的抗冲流速。根据国标灌溉与排水设计规范,渠道现浇混凝土护坡允许不冲流速不超过8.0 m/s,预制铺砌混凝土护坡不超过5.0 m/s[14],植生毯设计抗冲流速应小于混凝土的不冲流速。由于普通草皮护坡可抵抗2.0 m/s的流速,结合日本河川灾害修复方针及在国内具体工程应用实例,建议植生毯用于设计流速为2.0~3.0 m/s的生态护坡,且应避开迎流顶冲河段。

3.2 展望

植生毯以其施工简易、造价低廉、绿化效果好脱颖而出,能有效防止雨水冲刷、抑制水土流失和环境生态化,但也有其适用条件。文中试验成果仅局限于室内较为理想的试验条件,与实际条件相差较大。有条件时,建议做现场原位试验,以验证其抗冲流速。原位试验可选在水库放水涵或溢洪道下游河渠内,通过库水位及闸门开度控制下泄流量与流速,实测植生毯的抗冲流速。