淮河南正段行蓄洪区运用效果分析

王露露,张 震

(安徽省水利水电勘测设计院,安徽 合肥 230088)

安徽省淮河干流行蓄洪区众多,经调整建设后,现有15处,总面积2 459 km2[1-2]。自新中国成立以来,淮河流域洪涝灾害较大的洪水年份就有1950、1954、1956、1962、1963、1964、1965、1968、1969、1975、1982、1991、2003、2007年等。现有的行蓄洪区共启用273次[3],其中以南照集至正阳关段行蓄洪区运用较为频繁。淮河干流南正段行蓄洪区中南润段、邱家湖及姜唐湖3处行蓄洪区启用标准低,进洪最频繁,其中南润段蓄洪区共进洪14次,邱家湖蓄洪区进洪16次,连圩前的姜家湖、唐垛湖行洪区均进洪13次,连圩后的姜唐湖行洪区于2007年也相应进洪[4]。淮干南正段行蓄洪区中城西湖、城东湖2处蓄洪区启用标准高,较少启用,其中城东湖蓄洪区进洪6次,城西湖蓄洪区进洪3次,其中2次为堤防决口进洪,非主动分洪[4]。淮河干流南照集至正阳关段行蓄洪区位置见图1。

图1 淮河南照集至正阳关段行蓄洪区位置示意

历年来行蓄洪区运用对削减淮河干流洪峰具有重大作用,为流域防洪减灾作出了巨大贡献。但历史洪水中因调度运用不及时、口门炸溃断面不足等原因,导致行蓄洪区滞洪、行洪功能难以被充分利用,行蓄洪区实际运用效果不理想[4-5]。随着治淮工程建设的逐步完善,大部分行蓄洪区口门处已建设了分洪闸,且行蓄洪区内建设了庄台、保庄圩等安置区内人口[6-8 ],行蓄洪区已有条件进行更为有效的调度运用。但受行蓄洪区运用效果不明确等因素限制,在实际防汛调度中如何准确判断和决策是否启用及何时启用行蓄洪区,依然是个难题。

为提高淮河行蓄洪区调度运用的及时性、有效性、科学性,本文以运用最为频繁的淮河干流南照集至正阳关段南润段、邱家湖及姜唐湖3处低标准行蓄洪区为研究对象,基于MIKE 11构建淮干南正段河道及行蓄洪区一维水动力学模型,分析在现状工况下各行蓄洪区按规定调度条件单独及联合运用降低淮干水位的效果,并与在历史工况下行蓄洪区按历史实际调度情况运用的效果进行对比,分析主要影响因素。

1 模型原理

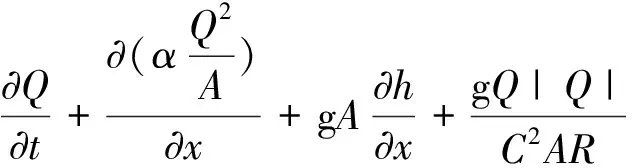

MIKE 11水动力计算模型是基于垂向积分的物质和动量守恒方程,即一维非恒定流Saint-Venant方程组来模拟河流的水流状态;以Abbott-lonescu六点隐式差分格式求解,公式如下:

(1)

(2)

式中x、t——计算点空间和时间的坐标;A——断面过流面积;Q——断面流量;h——水位;q——旁侧入流流量;C——谢才系数;R——水力半径;α——动量校正系数;g——重力加速度。

2 模型构建

本文的研究对象是淮河干流运用最为频繁的南润段、邱家湖、姜唐湖3处低标准行蓄洪区,为排除城西湖、城东湖2处高标准蓄洪区运用的干扰,洪水量级选择20年一遇的中等常遇洪水,构建淮河干流南照集至正阳关段河道及南润段、邱家湖、姜唐湖3处行蓄洪区的一维水动力学模型[9-10]。

2.1 河网及行蓄洪区概化

构建干流河道一维河道模型,长73.1 km,各断面间距按500 m左右控制,共141个断面。支流颍河、淠河入流采用在干流河道直接加点源的方式加入。南润段蓄洪区、邱家湖蓄洪区、姜唐湖行洪区采用一维河道的形式进行概化,概化的一维河道分别长0.8、2.0、2.2 km。河道及行蓄洪区模型概化见图2。

图2 模型概化

2.2 边界条件确定

由于临淮岗工程建设和姜唐湖行洪区联圩,2004年后淮干临淮岗至正阳关段老淮河上、下河口处已建堤堵口,淮河干流改道由临淮岗引江连接下游正阳关,2004年前后工情变化大,因此本次选择发生时间较近、距今河道工情变化较少的2007年作为20年一遇洪水典型年进行分析。2007年洪水来源主要为干流洪水,支流来水不大。上游入流边界采用润河集站实测流量过程,最大流量为7 520 m3/s;下游出流边界采用正阳关站的水位~流量关系;支流淠河、颍河来水分别采用横排头枢纽、阜阳闸实测下泄流量,其中淠河来水较小,最大流量为471 m3/s,颍河最大流量为1 890 m3/s;区间来水采用已有分析还原成果[11]。

2.3 工况设置

为分析不同工况及调度运用条件下行蓄洪区运用效果,选择历史工况按当年实际调度情况运用和现状工况按规定调度条件运用2种工况。

历史工况按当年实际调度情况运用:河道断面还原到2007年工况。南润段、邱家湖2007年尚未建设进、退洪闸,实际为在堤防上炸口进洪,口门进洪过程采用已有分析还原成果[11];姜唐湖2007年已建设了进、退洪闸,采用闸门实测进洪流量;各行蓄洪区均按当年实际启用时间及过程运用。淮河干流临淮岗枢纽2007年已建成,按闸门实际尺寸参数在模型中设置结构物,调度条件为敞泄。

现状工况按规定调度条件运用:河道断面采用现状实测断面;南润段、邱家湖、姜唐湖现状均建设了进、退洪闸,按闸门实际尺寸参数在模型中设置结构物控制进洪过程[12],进、退洪闸调度条件根据《淮河洪水调度方案》(国汛〔2016〕14号)设置。临淮岗枢纽设置同历史工况。干流及行蓄洪区各控制建筑物按规定调度条件运用的概化设置见表1。

表1 各控制建筑物按规定调度条件运用概化设置

3 模型验证

《淮河中游河道水动力数学模型研究与应用》[13]中对淮河干流王家坝至小柳巷段一维河道水动力学模型糙率取值进行了率定与验证,主河槽和滩地糙率取值分别为0.024~0.028、0.036~0.045[13-14];考虑本次行蓄洪区运用效果分析对模型的精确性、合理性需求,对构建的淮河干流南照集至正阳关段一维水动力模型在吸收已有成果的基础上,进行进一步验证。由于2004年前后河道工况变化较大,模型验证采用2005年(2场)、2007年(1场)3场次洪水过程,河道地形数据及工程等还原至当年,上、下游及支流边界条件采用实测数据。

以水文情报预报规范[15]对验证成果分析,2007年大洪水年份,峰值误差较小,水位确定性系数DC≥0.90,QR≥85.0,验证精度等级为甲级;2005年中洪水年份,峰值误差不大,水位确定性系数0.90≥DC≥0.70,QR≥85.0,验证精度等级为乙级;即验证精度较高,模型概化合理。模型精度评价见表2。

表2 淮河干流南照集至正阳关段模型精度评价

注:洪水场次①指2005.07.06至2005.07.23;②指2005.08.24至2005.09.13;③指2007.07.03至2007.07.10

4 行蓄洪区运用效果分析

4.1 行蓄洪区按规定调度条件单独运用效果分析

为明确各行蓄洪区运用对淮干水位的最大影响程度和影响范围,对现状工况下各行蓄洪区按规定调度条件单独运用后淮干主要控制节点水位变化情况进行分析。

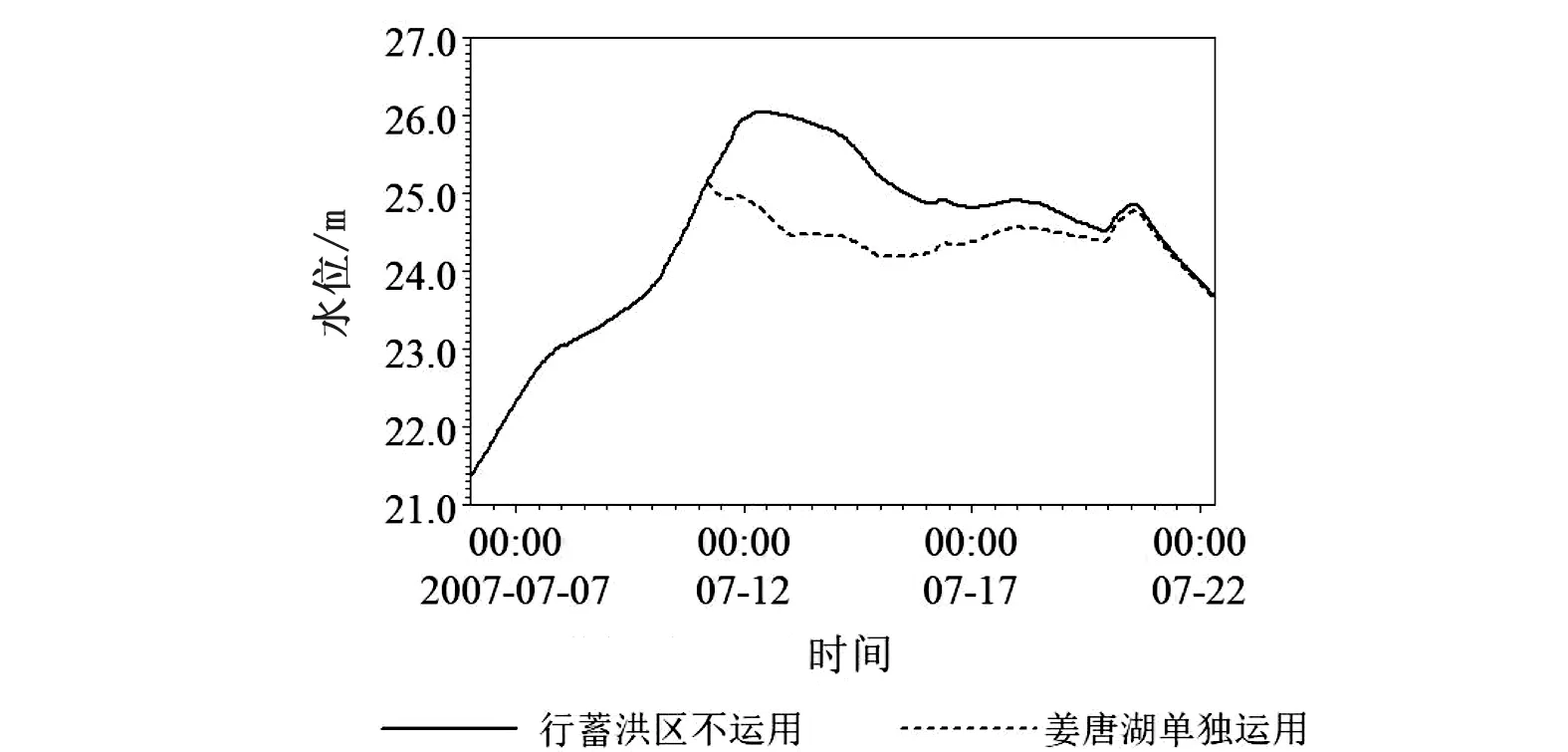

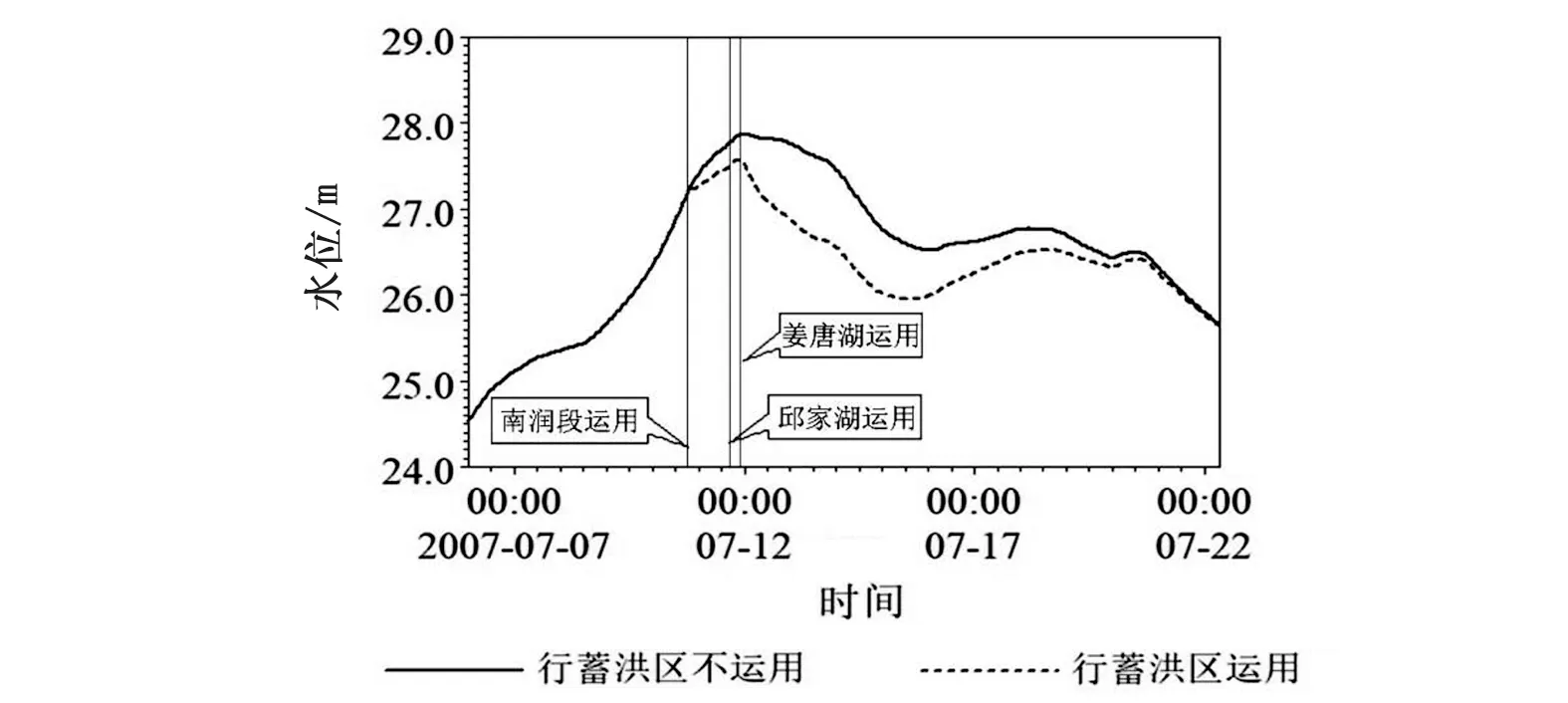

南润段在控制站南照集洪峰到达前26 h启用,蓄洪量0.64亿m3,全部蓄满;润河集洪峰水位降幅0.18 m、最大水位降幅0.28 m,正阳关洪峰水位降幅0.17 m、最大水位降幅0.26 m。邱家湖在控制站润河集洪峰到达前19 h启用,蓄洪量1.7 亿m3,全部蓄满;润河集洪峰水位降幅0.24 m、最大水位降幅0.34 m,正阳关洪峰水位降幅0.49 m、最大水位降幅0.50 m。姜唐湖在控制站润河集洪峰到达前19 h启用,蓄洪量6.18亿m3,未完全蓄满;润河集洪峰水位降幅0.31 m、最大水位降幅0.75 m,正阳关洪峰水位降幅0.90 m、最大水位降幅1.52 m。

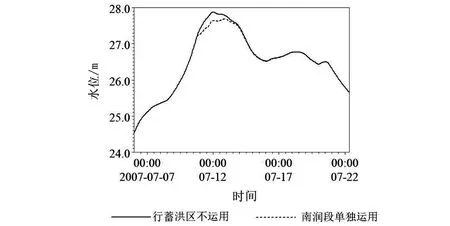

按照规定调度条件,各行蓄洪区启用时间均在控制站洪峰到达前1 d左右,能够显著降低下游洪峰水位,运用效果较好。其中南润段运用降低润河集洪峰水位最显著,降幅最大可达0.18 m;邱家湖、姜唐湖运用降低正阳关洪峰水位最显著,降幅最大分别可达0.49、0.90 m。各行蓄洪区单独运用降低淮干水位效果见图3。

a)南润段单独运用降低润河集水位效果

b)邱家湖单独运用降低正阳关水位效果

c)姜唐湖单独运用降低正阳关水位效果图3 各行蓄洪区按规定调度条件单独运用效果

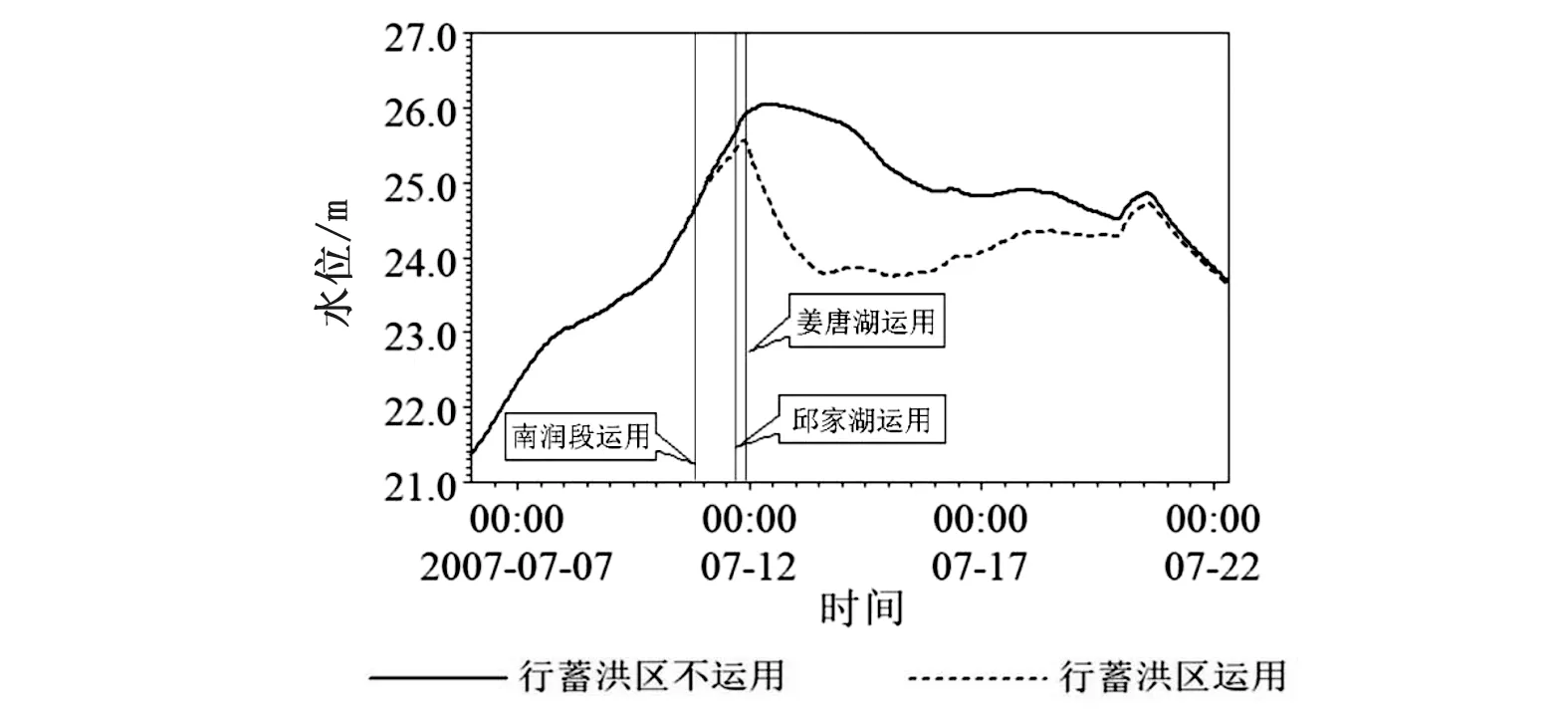

4.2 行蓄洪区按规定调度条件联合运用效果分析

现状工况下,行蓄洪区按规定调度条件联合运用,南润段于南照集洪峰前26 h启用,进洪量分别为0.61亿m3;邱家湖、姜唐湖分别于润河集洪峰前6、1 h启用,进洪量分别为1.36亿、5.95亿m3。行蓄洪区运用后,润河集洪峰水位降幅0.31 m,最大水位降幅0.96 m;正阳关洪峰水位降幅0.55 m,最大水位降幅2.11 m。行蓄洪区联合调度,各湖区进洪过程见图4,降低淮干水位效果见图5。

图4 按规定条件联合调度各行蓄洪区进洪过程

a)行蓄洪区联合调度运用降低润河集水位效果

b)行蓄洪区联合调度运用降低正阳关水位效果图5 行蓄洪区按规定调度条件联合运用效果

南润段、邱家湖先启用,基本蓄满,有效降低洪峰水位;虽然姜唐湖分洪流量及库容均较大,但由于启用时间基本在洪峰到达时,对洪峰水位降低效果不显著,主要降低洪峰后水位。

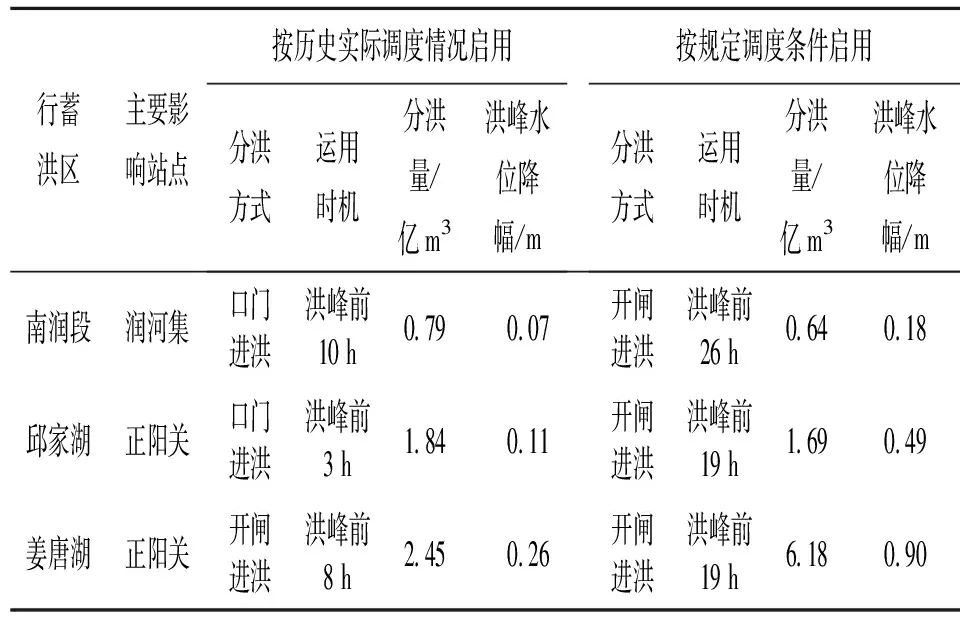

4.3 行蓄洪区不同条件运用效果分析

为明确历史上发生2007年洪水时各行蓄洪区运用分别对洪峰的实际削减作用,对各行蓄洪区按历史实际运用时间及分洪过程单独运用后淮干洪峰水位降幅进行分析;并与各行蓄洪区按规定调度条件单独运用洪峰水位降幅进行对比,分析影响行蓄洪区运用效果的因素。

南润段、邱家湖按照历史实际调度情况运用,分别可降低润河集洪峰水位0.07 m,降低正阳关洪峰水位0.11 m;与按规定调度条件运用相比,润河集、正阳关洪峰水位降幅分别减少0.11、0.38 m,运用效果较差。主要由于2007年两湖超过规定运用水位而未及时启用,启用时洪峰已接近相应控制站;且当年两湖进退洪闸均未建成,需在蓄洪堤上炸开口门分洪,最大分洪流量仅300 m3/s,远未能达到设计进洪流量,因此洪峰水位降幅未能达到最大。

姜唐湖按历史实际调度情况单独运用,最大可降低正阳关洪峰水位0.26 m;与按规定调度条件运用相比,正阳关洪峰水位降幅减少0.64 m。2007年姜唐湖进、退洪闸已建成,实际进洪流量2 200 m3/s,接近设计进洪流量;但由于姜唐湖运用时洪峰已接近其控制站润河集,且分洪时间较短,待水位降低至控制水位以下便关闸停止进洪,实际蓄洪量仅占总库容的30%,未能完全运用姜唐湖的蓄洪能力,因此洪峰水位降幅未能达到最大。

历史实际发生2007年洪水时,由于行蓄洪区启用损失大、影响大,决策困难,均未能及时运用,且分洪设施尚不完善,因此行蓄洪区运用后淮干水位降幅仅为0.07~0.26 m,均未能达到最优效果。各行蓄洪区不同条件单独运用相应淮干主要控制站洪峰水位降幅见表3。

表3 各行蓄洪区不同条件单独运用各站水位降幅

5 结语

行蓄洪区运用效果受启用时机及分洪能力影响显著,历史实际发生洪水时常由于不能在洪峰到达前及时启用,以及口门进洪流量小等原因,导致行蓄洪区运用效果不理想。目前正阳关以上行蓄洪区均已建设了进、退洪闸,进洪过程可控且分洪能力显著提高。若淮干发生20年一遇洪水,各行蓄洪区按规定在洪峰到达前1 d左右及时启用,则可显著降低其下游淮干水位,其中南润段运用可降低润河集洪峰水位达0.18 m,邱家湖、姜唐湖运用分别可降低正阳关水位达0.49、0.90 m。行蓄洪区按规定联合调度,南润段、邱家湖于洪峰到达前先启用可显著降低淮干洪峰水位,其中润河集洪峰水位可降低0.31 m,正阳关洪峰水位可降低0.55 m;姜唐湖后启用,削峰作用较小。