元认知的领域特殊性:来自知觉和高阶层次的证据 *

邓春婷 刘 岩

(1 辽宁师范大学心理学院,大连 116029) (2 辽宁省儿童青少年健康人格评定与培养协同创新中心,大连 116029)(3 徐州工程学院心理咨询中心,徐州 221018)

1 引言

元认知(metacognition)是指人们对自我认知过程的认知,包括对自己的认知能力、当前正在发生的认知过程和两者之间相互作用的认知,以及在这种认知基础上的自我监督、计划与调节(Flavell, 1979)。简单地说,元认知是“对认知的认知”(Flavell, 2000)。近年来,随着元认知研究的不断深入,我们对其本质的理解逐渐趋近其核心问题,即元认知究竟是一种领域一般性(domain-generality)能力还是领域特殊性(domain-specificity)能力?领域一般性理论起源于皮亚杰的“发生认识论”,认为元认知能力不仅仅针对特定单一的领域,它可以从一个领域转移到另一个领域,在不同领域中都是通用的,而且不会因任务的不同而不同(Chiappe & MacDonald,2005; Frost, Armstrong, Siegelman, & Christiansen,2015);而领域特殊性理论起源于“模块理论”,认为元认知能力具有特定性,这种进化而来的心理机制只负责解决特定的适应性问题(Alcock, 2009)。

近期,有研究者将元认知划分为知觉元认知(perceptual metacognition)和高阶元认知(higherorder metacognition)(Baird, Smallwood, Gorgolewski, &Margulies, 2013; Baird, Cieslak, Smallwood, Grafton, &Schooler, 2015; Deroy, Spence, & Noppeney, 2016;Fitzgerald, Arvaneh, & Dockree, 2017; McCurdy et al.,2013; Molenberghs, Trautwein, Böckler, Singer, &Kanske, 2016; Pescetelli, Rees, & Bahrami, 2016; Valk,Bernhardt, Böckler, Kanske, & Singer, 2016),并通过对二者的比较来探讨元认知的领域一般性和领域特殊性问题。前者是指以感知觉任务(比如视觉判断任务等)为基础任务,个体对自身在此任务上的表现进行元认知监控与评估(Fleming, Weil,Nagy, Dolan, & Rees, 2010; Valk et al., 2016);后者是指以高阶认知任务(比如记忆检索、共情心理理论等)为基础任务,个体对自身在此任务上的表现进行元认知监控与评估(Baird et al., 2013; Valk et al., 2016)。二者均体现了个体对任务表现的监控与评估。有行为研究发现,知觉和高阶认知任务上的元认知能力之间不相关,表明两任务上的元认知能力具有特定性(Fitzgerald et al., 2017;Fleming, Ryu, Golfinos, & Blackmon, 2014)。还有研究发现,知觉元认知和高阶元认知在神经机制上也存在分离(Baird et al., 2013, 2015; Valk et al., 2016)。这些证据都支持元认知具有领域特殊性的观点。

同时,也有研究支持元认知具有领域一般性。Song 等人(2011)采用两种不同的视知觉任务(对比度辨别任务和方向辨别任务)对元认知进行测量。结果显示,两任务上的元认知能力之间存在显著相关。但是这种行为上的相关并不能充分说明元认知具有领域一般性,也有可能是由于涉及不同任务的脑区之间存在连接机制。McCurdy等人(2013)的行为实验也发现了不同任务上元认知能力的相关性,但脑成像结果则揭示了知觉元认知和高阶元认知的脑区定位和皮质结构是不同的,但都会涉及到楔前叶(precuneus),所以研究者推断行为上的相关很可能是由楔前叶在两个脑区之间的连接导致的。对于Song 等人(2011)的研究结果,另一种解释是评估方法可能存在缺陷。该研究采用了type Ⅱ的受试者工作特征(ROC)曲线去评估被试元认知能力,有研究表明这种计算方法不能排除任务表现的影响(Fleming & Lau,2014)。而用M ratio 的方法(Maniscalco & Lau,2012)去评估被试的元认知能力则能很好地排除一阶表现的影响(Fleming & Lau, 2014)。

虽然大部分研究都倾向于支持元认知能力具有领域特殊性。但是此类研究仍存在一个无法回避的问题:证明元认知具有领域特殊性的研究测量元认知采用的两个基础任务分属不同领域,即知觉和高阶认知领域,差异较大。换言之,元认知具有领域特殊性的结果有可能是因为基础任务之间的差异性引起的;而得出元认知能力可能具有领域一般性的研究,测量元认知采用的两个基础任务属于同一领域(如知觉领域)。所以有可能因为基础任务相似性的差异而导致了研究结果出现分歧。针对这种可能性,本研究将分别考察个体在完成知觉元认知和高阶元认知任务时,同一领域不同任务上的元认知表现是否具有一致性。同时,为了进一步探测任务差异性是否影响元认知能力的领域性问题,我们将考察个体在同领域中高度相似的两个任务上元认知表现之间的关系。

本研究的目的是探讨元认知到底是领域一般性能力还是领域特殊性能力。之前有研究者通过比较知觉领域内不同视知觉任务上的元认知之间的关系,对知觉元认知是否具有领域一般性进行了探讨,但是高阶元认知是否也具有类似的特点并没有研究进行考察。因此本研究不仅采取最新量化元认知的指标来验证知觉元认知的领域性问题,而且首次探讨了高阶元认知的领域一般与领域特殊性问题。本研究试图为元认知究竟是一种领域一般性能力还是领域特殊性能力的这个理论问题提供更加清晰的理解和更可靠的实证支持,对于厘清当前元认知研究的理论分歧,揭示元认知的本质与内涵,以及探索元认知的培养模式,都具有重要的理论价值和实践意义。

本研究由三个实验组成。实验1 将采用Song等人(2011)的研究范式和修正后的M ratio 的评估方法(Maniscalco & Lau, 2012),探讨在知觉领域不同的视知觉任务上(对比度辨别任务和方向辨别任务),元认知能力之间是否存在关联。实验2 将采用根据Baird 等人(2015)的研究改编的研究范式,考察在高阶认知领域中认知内容不同的任务上(词语记忆检索任务和图片记忆检索任务),元认知能力之间是否存在关联。实验3 将采用McCurdy 等人(2013)和Baird 等人(2015)研究中的研究范式,考察在高阶认知领域中认知内容相同,但呈现方式不同的任务上(单个词呈现的记忆检索任务和多词呈现的记忆检索任务),元认知能力之间是否存在关联。如果个体在同一领域内(知觉或高阶元认知)两个不同任务中的元认知能力均相关显著,说明元认知可能具有领域一般性;如果在每个领域内两个不同任务中的元认知能力都没有出现显著相关,则说明元认知能力是具有领域特殊性的,并且不会受到基础任务相似性的影响。

2 实验1 不同知觉任务上元认知能力之间的关系

2.1 方法

2.1.1 被试

在校大学生26 人,年龄范围为19-25 岁,平均年龄22.40 岁,视力或矫正视力正常。所有被试均自愿参加实验,都签署了知情同意书,实验结束后获得一定的报酬。

2.1.2 实验设计

实验为单因素两水平(任务类型:对比度辨别任务,方向辨别任务)被试内设计。

2.1.3 实验材料

实验使用E-prime 程序控制,刺激在电脑显示屏(22 英寸,1600×900 像素的分辨率)上进行呈现,视距保持在67 厘米。在两个任务中,视觉刺激均由六个垂直的光栅组成(直径是2.8 度视角,对比度20%),并围绕着一个中心视标排列成一个圆形的样式(6.9 度的偏心率)(Song et al., 2011)。

2.1.4 实验流程

实验在一个光线较暗的房间进行。如图1 所示,依据已有研究(Song et al., 2011),两个任务都包含5 个block,每个block 包含90 个trials。在每个trial 中,视觉刺激图片呈现两次,每次呈现200 毫秒,两屏刺激之间的间隔是500 毫秒。在两次呈现的刺激图片中,有一屏六个光栅是完全相同的;而另一屏的六个光栅中有一个光栅与其他五个不同。这个光栅在任务1 中是对比度更高(对比度辨别任务),而在任务2 中是方向不同(方向辨别任务)。这个特异光栅出现的空间位置和时间间隔是随机的。要求被试做一个二选一的迫选判断,判断特异光栅出现在先后呈现的哪屏视觉刺激中,没有时间限制。完成视知觉的客观判断后,被试还要在一个1(低信心)到6(高信心)的等级量表上给出其视知觉决策的信心等级(Fleming et al., 2010)。

2.1.5 数据分析方法

采用M ratio 指标评估被试的元认知能力,即Mratio =meta-d'/d'(Maniscalco & Lau, 2012)。其中meta-d'=z(H2)-z(FA2),d'=z(H1)-z(FA1)。H 和FA 是根据被试一阶迫选判断的正误和二阶信心等级判断的高低(Fleming et al.,2010; Fleming & Lau, 2014),依据信号检测论进行计算的。

H1用个体正确再认信号的次数除以信号刺激的总数,FA1用个体把噪音当作信号的次数除以噪音刺激的总数,然后对H1和FA1进行分数转换,转换成z(H1)和z(FA1),z 表示的是累积正态分布的倒数,最后用z(H1)减去z(FA1)就得出了d' 。

H2用个体高信心(等级为4、5、6 的信心判断)时正确判断的次数除以正确判断的总数,FA2用个体高信心时错误判断的次数除以错误判断的总数,然后对H2和FA2进行分数转换,转换成z(H2)和z(FA2),最后用z(H2)减去z(FA2)就得出了meta-d' 。

该计算方法将一阶敏感性作为分母,排除了个体一阶反应对元认知能力可能的影响,具有较好的代表性,被研究者广泛采用(Baird et al., 2013,2015; Fitzgerald et al., 2017; McCurdy et al., 2013)。

2.2 结果与分析

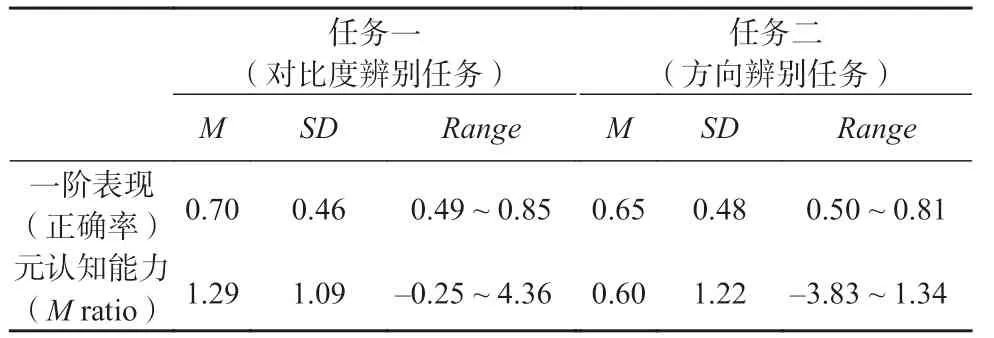

首先剔除无效数据。有被试在信心判断时全部选择单一数字等级,而且信心判断的时间很短。因为视觉任务在难度上具有难、中、易三等级,被试将不会完全确定或完全不确定他们给出的视知觉决策是正确的,所以剔除信心判断时全部选取单一数值的被试6 人。被试在两种视知觉任务上的一阶表现和元认知能力(M ratio)的描述性统计如表1 所示,没有出现天花板和地板效应。

首先,我们需要确定元认知监测的两个基础任务之间是否是相互独立的。相关分析发现,被试在两种视知觉任务上的一阶表现(正确率)具有中等程度的相关,但不显著(r=0.34, p=0.146),说明两个视知觉任务具有一定的相似性,但是又相对独立。如果用传统的计算方法去量化元认知能力,会受到个体的基础任务表现的影响,从而产生混淆(Galvin, Podd, Drga, & Whitmore, 2003),所以本研究采用了Mratio 为指标的评估方法,试图排除潜在因素的混淆(Maniscalco & Lau, 2012)。

表 1 不同视知觉任务的描述性统计

为了考察不同知觉任务上元认知能力之间的关系,我们对对比度辨别任务和方向辨别任务上的M ratio 值进行了相关分析。结果发现,两视知觉任务上的元认知能力相关不显著(r=0.06,p=0.793),表明知觉领域不同视知觉任务上的元认知能力在个体内是分离的。而且两任务上的客观表现(正确率)与对应的元认知能力之间不相关(对比度辨别任务: r=-0.23, p=0.340; 方向辨别任务: r=-0.01, p=0.957),表明量化后的元认知能力不受一阶表现的影响,说明M ratio 为指标的评估方法确实能很好地排除一阶表现的影响。

结果发现,即使基础任务都属于视知觉领域,个体在不同任务上的元认知能力表现也是不一样的,暗示着知觉元认知具有跨任务的领域特殊性。那么高阶认知领域不同的记忆检索任务上的元认知能力之间是否也存在类似的关系呢?实验2 将探讨高阶认知领域中认知内容不同的任务(词语记忆检索任务和图片记忆检索任务)之间,元认知能力是否存在相关,从而确定高阶认知领域内,元认知能力是否具有领域特殊性。

3 实验2 不同高阶认知任务上元认知能力之间的关系

3.1 方法

3.1.1 被试

在校大学生30 人(5 男, 25 女),年龄范围为17-27 岁,平均年龄为21.17 岁,视力或矫正视力正常。所有被试均自愿参加实验,都签署了知情同意书,实验结束后获得一定的报酬。

3.1.2 实验设计

实验为单因素两水平(任务类型: 词语记忆检索任务, 图片记忆检索任务)被试内设计。

3.1.3 实验材料

词语(或图片)记忆检索任务分别包含320 个词语(或图片)。词语刺激来源于某记忆检索任务研究中的英文单词,都是中性非复合名词,词频在百万分之1 到800 之间,比如草原、证书和玻璃等(Baird et al., 2015; McCurdy et al., 2013)。图片刺激来源于世界地理图片,比如金鱼图片、金字塔图片等。其中在320 个词语(或图片)中选出的160 个词语(或图片)用于编码阶段。而剩下的160 个词语(或图片)与编码阶段的160 词语(或图片)都在再认阶段呈现给被试(即160 个旧的是靶项目, 160 个新的是干扰项目)。这些刺激在电脑上呈现,实验使用E-prime 程序控制。

3.1.4 实验流程

如图2 所示,依据已有研究(Baird et al., 2013,2015; Song et al., 2011),两个记忆检索任务都包括两个阶段:编码阶段和再认阶段。指导语中告知被试先记忆词语或者图片,后面会有相应测试。在编码阶段,被试需要记忆随机呈现的160 个词语(词语记忆检索任务)或160 张图片(图片记忆检索任务),词语(或图片)刺激呈现1500ms,并且每个刺激之间会有1000 ms 的时间间隔。在再认阶段,要求被试做一个二选一的迫选判断,判断这个刺激是新的还是旧的,没有时间限制。完成记忆再认的客观判断后,被试还要在一个1(低信心)到6(高信心)的等级量表上给出其记忆再认的信心等级(Fleming et al., 2010)。两个任务的先后顺序在所有被试内是随机的。

3.1.5 数据分析

同实验1。

3.2 结果与分析

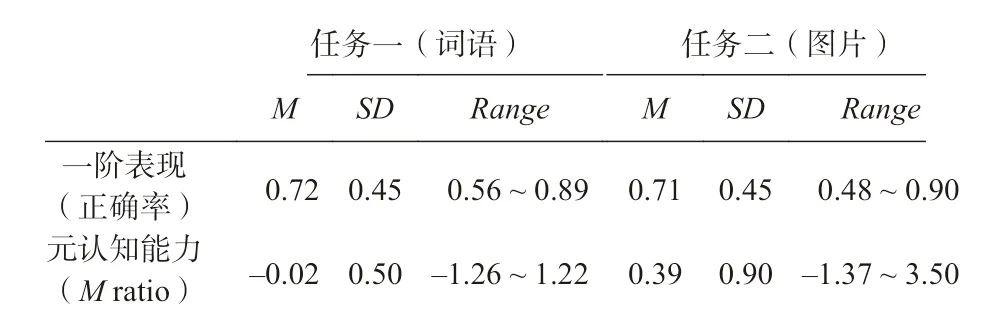

被试在两种记忆检索任务上的一阶表现和元认知能力(M ratio)的描述性统计如表2,没有出现天花板和地板效应。

首先,我们需要确定元认知监测的两个基础任务之间是否是相互独立的。相关分析发现,被试在两种记忆检索任务上的一阶表现(正确率)具有中等程度的相关,但不显著(r=0.26, p=0.172),说明两个记忆检索任务具有一定的相似性,但是又相对独立。为了排除量化元认知能力时,个体基础任务表现的混淆,所以同实验1 采用M ratio 的计算方法。

表 2 不同记忆检索任务的描述性统计

为了验证不同高阶认知任务上元认知能力之间的关系,我们对两任务上的元认知能力进行相关性比较,结果发现两记忆检索任务上的元认知能力跨被试内是不相关的(r=0.27, p=0.149),表明高阶认知领域中不同记忆检索任务上的元认知能力在个体内也是分离的。而且两任务上的客观表现(正确率)与对应的元认知能力之间不相关(词语记忆检索任务: r=0.01, p=0.966; 图片记忆检索任务: r=0.00, p=0.984),表明量化后的元认知能力不受一阶表现的影响。

结果发现,即使基础任务都属于高阶认知领域,个体在不同任务上的元认知能力表现也是不一样的,暗示着高阶元认知具有跨任务的领域特殊性。实验1 和实验2 中的两个基础任务虽然分别属于同一领域(知觉vs.高阶),但是相关并不显著,说明同一领域的两个任务间仍存在一定程度的差异,不能够完全排除基础任务的差异性对元认知判断的可能影响。为了进一步缩小基础任务间的差异,实验3 将采用两个相似的高阶认知任务(单个词呈现的记忆检索任务和多词呈现的记忆检索任务),考察二者的元认知能力是否存在相关,从而确定高阶认知领域内,元认知能力是否具有领域特殊性。

4 实验3 两个相似的高阶认知任务上元认知能力之间的关系

4.1 方法

4.1.1 被试

在校大学生30 人(6 男, 24 女),年龄范围为19-26 岁,平均年龄为23.33 岁,视力或矫正视力正常。所有被试均自愿参加实验,都签署了知情同意书,实验结束后获得一定的报酬。

4.1.2 实验设计

实验为单因素两水平(任务类型: 单个词呈现的记忆检索任务, 多词呈现的记忆检索任务)被试内设计。

4.1.3 实验材料

两种词语记忆检索任务分别包含320 个词语(单个词呈现的记忆检索任务)和800 个词语(多词呈现的记忆检索任务)。词语刺激的来源与实验2 中的任务1 相同。其中单个词呈现的记忆检索任务同实验2 中的任务1。而多词呈现的记忆检索任务在800 个词语中选出的400 个词语用于编码阶段,剩下的400 个词语与编码阶段的400 词语都在再认阶段呈现给被试(即400 个旧的是靶项目,400 个新的是干扰项目)。这些刺激在电脑上呈现,实验使用E-prime 程序控制。

4.1.4 实验流程

如图3 所示,依据已有研究(Baird, Cieslak, et al., 2013; Baird, Smallwood, et al., 2015; McCurdy et al.,2013),两个记忆检索任务都包括两个阶段:编码阶段和再认阶段。指导语中告知被试先记忆词语,后面会有相应测试。单个词呈现的记忆检索任务具体流程同实验2 中的任务1。而多词呈现的记忆检索任务中包含8 个block,每个block 中包含一个词语清单,词语清单随机呈现0.5、1 和1.5 分钟。在编码阶段,被试需要记忆随机呈现的包含50 个词语的词语清单。在再认阶段,要求被试做一个二选一的迫选判断,判断“+”左右哪个词语是呈现在刚刚的清单中的,没有时间限制。完成记忆再认的客观判断后,被试还要在一个1(低信心)到6(高信心)的等级量表上给出其记忆再认的信心等级(Fleming et al., 2010)。两个任务的先后顺序在所有被试内是随机的。

4.1.5 数据分析方法

同实验1。

4.2 结果与分析

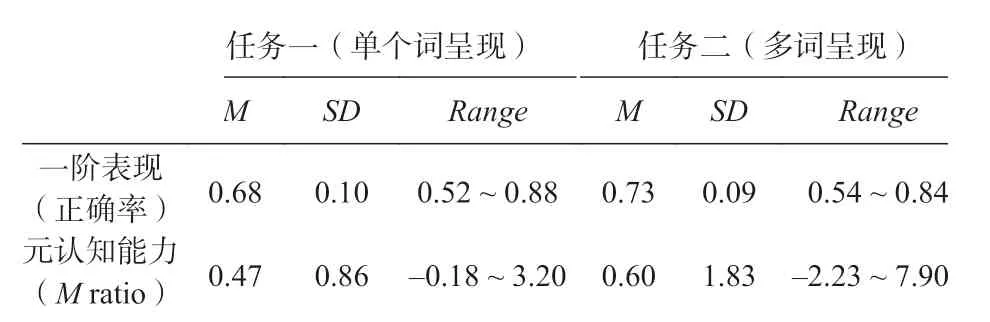

被试在两种记忆检索任务上的一阶表现和元认知能力(M ratio)的描述性统计如表3,没有出现天花板和地板效应。

表 3 不同记忆检索任务的描述性统计

首先,我们需要确定元认知监测的两个基础任务之间的关系。相关分析发现,被试在两种呈现方式的记忆检索任务上的一阶表现(正确率)具有显著的相关关系(r=0.61, p<0.001),说明两个记忆检索任务虽然不同,但具有很大的相似性。

为了验证不同高阶认知任务上元认知能力之间的关系,我们对两任务上的元认知能力进行相关性比较,结果发现两记忆检索任务上的元认知能力跨被试内是不相关的(r=-0.32, p=0.089),表明高阶认知领域中呈现方式不同的记忆检索任务上的元认知能力在个体内也是分离的。而且两任务上的客观表现(正确率)与对应的元认知能力之间不相关(单个词呈现的记忆检索任务: r=0.01, p=0.980; 多词呈现的记忆检索任务: r=0.01,p=0.964),表明量化后的元认知能力不受一阶表现的影响。

结果发现,即使基础任务都属于高阶认知领域,而且具有很大相似性,个体在两任务上的一阶表现相同,但两任务上的元认知能力表现是不一样的,暗示着高阶元认知具有跨任务的领域特殊性。

5 总讨论

本研究发现,在知觉和高阶元认知领域内,即使基础任务具有一定的相似性,不同任务上的元认知在行为表现上也是分离的,表明元认知能力是具有领域特殊性的(Alcock, 2009; 戴维·巴斯,2015),它特定地针对单一特定的领域,不能从一个领域转移到另一个领域。

近年来,一部分关于知觉元认知与高阶元认知的比较研究的结果都支持元认知具有领域特殊性的观点(Baird, Cieslak, et al., 2013; Baird,Smallwood, et al., 2015; Fitzgerald et al., 2017; Fleming et al., 2014; Valk et al., 2016),但这些研究并不能完全排除由于基础任务的差异太大而导致研究中行为数据和成像数据都没有相关性的这种可能。有研究采用两个相似的视知觉任务测量元认知,对两任务上的元认知能力进行比较发现二者之间存在显著相关,暗示着元认知的领域一般性(Song et al., 2011)。但在此研究中采用了type Ⅱ的受试者工作特征(ROC)曲线去评估被试元认知能力,不能完全排除一阶任务表现的影响(Fleming &Lau, 2014)。所以本研究实验1 采用Song 等人(2011)的研究范式和修正后的M ratio 的评估方法(Maniscalco & Lau, 2012),对知觉领域不同任务上元认知能力之间的关系进行了探讨,结果发现知觉元认知能力在任务水平具有领域特殊性,与前人研究一致(Baird et al., 2013, 2015; Fitzgerald et al., 2017),说明本研究采用的修正后的M ratio的评估方法能很好地把元认知能力与一阶表现完全分离(Maniscalco & Lau, 2012; Fleming & Lau,2014),同时排除了基础任务可能引起的混淆。

与此同时,实验2 采用高阶认知领域的两个不同的任务对元认知进行测量,结果发现高阶认知领域的不同任务上元认知能力相互独立,与实验1 结果一致,说明元认知能力是具有领域特殊性的。此外,实验3 测量个体的元认知能力采用的两个任务不仅都包括记忆过程,而且认知内容也相同,仅仅词语的呈现方式不同,两任务之间具有很大相似性,结果发现个体的基础任务表现具有相关性,但高阶认知领域中两任务上的元认知能力相互独立,表明元认知是一种领域特殊性能力。本研究的三个实验都发现了元认知能力跨任务的分离,在一定程度上说明,前人研究中行为数据和成像数据上都没有相关性并不是由于基础任务的差异太大而导致的(Fitzgerald et al., 2017;Valk et al., 2016)。

综上,本研究的结果支持不同任务中的元认知受不同元认知机制的调节的这种可能,并且每个认知过程可能被它自己的元认知系统所监控(Nelson & Narens, 1990; Shimamura, 2000),与脑损伤证据(Fleming et al., 2014)和基于体素的形态测量学结果(McCurdy et al., 2013; Valk et al., 2016)相互印证,即可分离的元认知系统由不同的神经解剖学结构所支持。本研究采用M ratio 作为评估元认知能力的指标(Maniscalco & Lau, 2012),该指标在早期研究基础上进行了修正,现被研究者广泛使用(Baird et al., 2013, 2015; Fitzgerald et al.,2017; McCurdy et al., 2013)。早期有研究在探测知觉元认知领域一般性与领域特殊性的时候采用了type II 的受试者工作特征(ROC)曲线去评估被试元认知能力,但此指标不能完全排除一阶任务表现对元认知能力的影响;而M ratio 指标则能很好地排除个体任务表现等对元认知能力的影响。但该指标也存在一定的局限性:它无法分辨元认知能力的变化是由于什么原因造成的,也就是说,在实验过程中,随着试次的增加,个体对高低信心的定位会有所变化,M ratio 不能把这种变化从额外噪音中分离(Fleming & Lau, 2014)。未来研究可以对元认知的领域特殊性进行更深层次的验证。

6 结论

在知觉和高阶认知领域内,元认知能力在不同任务上均具有领域特殊性。