双语与双言影响心理理论内隐系统与外显系统的分离 *

王 婷 王 丹 张积家

(中国人民大学心理学系,国家民委民族语言文化心理重点研究基地,教育部民族教育发展中心民族心理与教育重点研究基地,北京 100872)

1 引言

“心理理论”(theory of mind,ToM)术语最早出现在Premack 和Woodruff(1978)对黑猩猩心理的探讨中。心理学家把“心理理论”引入了儿童发展领域,逐渐形成了研究热潮。儿童心理理论研究主要在错误信念(False Belief)任务及其变式下进行。Wimmer 和Pemer(1983)设计了“地点转移任务”(location-change task),也称为“Sally-Anne 任务”:主人公Sally 把玩具放在位置A 就出去玩了,Anne 进来并把玩具移到位置B,要求被试判断Sally 回来后会到哪里寻找玩具。成功地通过错误信念测验,被试必须理解主人公的行为是基于她的信念,而不是基于物体的实际位置。研究者常以直接、外显方式测量被试在心理理论任务中的反应,如要求儿童用语言回答问题,或用手来指认位置。研究发现,4 岁是儿童能否成功完成错误信念任务的年龄分界线(Wellman, Cross, & Watson, 2001)。然而,通过间接测量手段(如眼动技术)发现,7~15 个月婴儿就已经显现出表征他人错误信念的能力(Kovács,Téglás, & Endress, 2010; Onishi & Baillargeon, 2005;Surian, Caldi, & Sperber, 2007)。婴儿期与儿童4 岁后的心理理论发展是否具有连续性(Baillargeon,Scott, & He, 2010; Perner & Roessler, 2012) ? 这一结果引发对心理理论机制的思考:个体可以有意识、有目的地推测他人信念,还可以在内隐状态下推测他人的信念。这一过程不受意识控制,自动完成,因而称之为内隐心理理论(Schneider,Slaughter, & Dux, 2015)。Apperly 等提出“双系统理论”:心理理论分为内隐系统和外显系统。内隐系统占用认知资源少,不受语言能力和执行功能影响,操作迅速,但不够灵活,难以应对复杂情境。外显系统需要较多认知资源,操作缓慢,却非常灵活。内隐系统在出生后的第一年或第二年就发挥功能,但当情境中行为线索复杂、需要较多认知推理时,内隐系统常会失败。外显系统随着儿童执行功能、语言能力成熟逐渐发展起来。两个系统出现时间不同,功能上相互独立。对成人而言,两个系统同时存在并发挥作用(Apperly& Butterfill, 2009; Back & Apperly, 2010)。

双系统理论得到大量实证研究支持。Clements和Perner(1994)考察儿童在错误信念任务中的预期注视(anticipatory gaze),发现35 个月的儿童就表现出对他人信念的敏感性,90%的儿童首先注视符合主人公错误信念的位置,只有55%的儿童正确回答问题。儿童在内隐测量和外显测量中出现差异。这一发现亦被其他研究者证实(Garnham& Perner, 2001; Low, 2010; Ruffman, Garnham, Import,& Connolly, 2001)。内隐系统出现的年龄也不断提前,甚至有人发现7 个月的婴儿就表现出内隐心理理论能力(Kovács et al., 2010; Neumann, Thoermer,& Sodian, 2008; Onishi & Baillargeon, 2005;Southgate, Senju, & Csibra, 2007; Surian et al.,2007)。反期望(Violation-of-Expectation, VoE)范式被用于测量内隐错误信念理解(O n i s h i &Baillargeon, 2005; Surian et al., 2007)。研究者推测,当他人行为与信念不符时,如果被试对其注视时间延长,就证明对他人信念进行了内隐加工。Yott 和Poulin-Dubois(2012)发现,在错误信念情境下,当主人公违反错误信念到真实位置寻找玩具时,婴儿的注视时间更长。对成人研究进一步证实了人类具有无意识表征他人信念的能力(Schneider, Slaughter, Bayliss, & Dux, 2013; Senju,Southgate, White, & Frith, 2009)。Schneider 等人将Sally-Anne 任务以视频形式呈现给成人,发现比起真实信念条件,被试仅在错误信念条件下出现预期性注视,这一过程不受意识控制(Schneider,Bayliss, Becker, & Dux, 2012; Schneider, Lam, Bayliss,& Dux, 2012)。

Apperly 和Butterfill(2009)认为内隐系统不受认知资源限制,但也有人认为它并非完全不需要认知资源。Schneider,Lam 等(2012)发现,随着工作记忆负荷增加,内隐追踪他人信念的现象逐渐消失。这说明,内隐系统至少需要部分执行功能的参与。Yott 和Poulin-Dubois (2012)对18 个月的婴儿研究发现,工作记忆和内隐心理理论高度相关。但很少有研究者利用双语认知优势来探讨心理理论双系统的认知机制。双语经验对广泛的认知操作(元语言认知、工作记忆、心理定势转换、信息更新、认知灵活性和数字技能等)均有促进作用(李莹丽, 吴思娜, 刘丽虹,2012)。Goetz(2003)发现,单语儿童在4 岁左右才能正确回答错误信念问题,双语儿童3 岁时就能正确回答。Pyers 和Senghas(2009)探讨语言与错误信念理解的关系。尼加拉瓜手语是一种新近的语言形式。20 世纪70 年代,第一批聋哑儿童进入学校学习尼加拉瓜手语,当时这种手语发展还很不完善。到20 世纪80 年代中期,尼加拉瓜手语得到了充分发展,第二批聋哑儿童开始学习这种语言。两组儿童除语言能力外其他方面基本相同。要求被试完成心理词汇产生和错误信念理解任务。结果表明,学习早期语言的被试的心理状态词汇显著少于学习晚期语言的被试。学习晚期语言的被试在错误信念任务中表现得比学习早期语言的被试好。Rubio-Fernández 和Glucksberg(2012)证明,成年双语者在完成错误信念任务时也有优势。这种优势既与双语者的执行功能优势有关,双语者能更好地抑制自己的观点,采取别人的观点;也与双语者的社会意识有关,双语者需要根据交流者选用不同语言,社会敏感性更高。那么,相对于单语者,双语者的认知优势在内隐心理理论上是否也有所表现?

汉语是世界上方言最多的语言。在汉语共同体内部,有北方、吴、湘、赣、客、闽、粤七大方言,同时操方言和普通话的双言者众多(陈俊,林少惠, 张积家, 2011)。双言(diglossia 或bidialects)与双语(bilingual)既相似又不同。以粤语为例,它与普通话在语音、词汇和语法上存在差异,但字形差异不大。双言者与双语者在认知上表现出“和而不同”,相似表现为词汇分离表征,语义共享表征。但比起双语,两种语言的语音和字形相似在双言中更加普遍,这将导致语音和字形在双言中自动激活与竞争比在双语中大。张积家和张凤玲(2010)研究发现,就语言表征而言,粤语-普通话双言者与普通话-英语双语者在本质上一致。双言者与双语者在心理理论上是否有差异?

为了回答上述问题,选择单语单言者、普通话-英语双语者和粤语-普通话双言者,采用身份一致性实验和位置转移实验,观测被试的内隐反应和外显反应。身份实验是Low 和Watts(2013)将经典地点转移任务改编成视频形式,相对于位置转移实验,情境线索更加复杂。

2 实验1 身份一致性实验中双语或双言对心理理论的影响

2.1 被试

单语单言者、普通话-英语双语者和粤语-普通话双言者66 名,男女比例大体相当,身体健康,听力正常,视力(或矫正视力)和色觉正常,专业背景均为人文社科类。“单语单言者”的操作定义为普通话测试成绩二级乙等以上,未通过大学英语四级考试的大学生,母语为普通话或其他北方方言,共有24 人。“普通话-英语双语者”的操作定义为普通话测试成绩二级乙等以上、英语水平达到专业八级的英语系大学生,母语为普通话或北方方言,共有20 人。“粤语-普通话双言者”的操作定义是母语为粤语、普通话测试成绩二级乙等以上、未通过大学英语四级考试的大学生,共有22 人。调查被试的家庭社会经济状况(SES)和语言情况。家庭SES 问卷以父母职业和受教育程度为衡量指标,依照有关分类标准编码,总分范围在4~22 之间。三组被试在SES 上差异不显著,F(2, 63)=1.62,ps>0.05。被试采用5 点量表自评普通话、英语和粤语的熟练程度和使用频率,1 代表非常不熟练和非常不频繁,5 代表非常熟练和非常频繁。被试的基本情况见表 1。

表 1 被试的基本情况

2.2 设计

单因素实验设计,自变量为被试类型(单语单言者、普通话-英语双语者和粤语-普通话双言者),因变量是在1750 ms 时间窗内首注视点和对正确位置的注视时长及对测验问题作答的正确率。

2.3 材料

5 段视频材料,包括4 个练习视频和1 个测试视频。练习视频1:首先呈现两个窗口(如图 1),每一窗口前有一不透明盒子,盒子里的物体不可见。然后,盒子被抬起,被试看到左边盒子下有一艘红色小船,右边盒子下是蓝色小船。之后,盒子落下,遮住小船。接着,主人公走到窗口后方,主人公看着蓝色小船从右边盒子移动到左边盒子,红色小船从左边盒子移动到右边盒子。主人公头部随小船移动,表明主人公在追随物体。主人公头带帽子,将脸部遮盖。小船位置转移完成后,主人公头部保持正中。这时,窗口灯亮起,伴随“哔”声引起注意,提示主人公要从盒子中取出物体。画面静止1750 ms,观测被试的预期性注视。1750 ms 延迟后,主人公从左边盒子取出蓝色小船,暗示主人公更偏爱蓝色。练习2、练习3、练习4 程序与练习1 同,只是物体分别是赛车、鸭子和马车,主人公每次都取蓝色物体。在练习2 和练习3 中,蓝色物体最开始在左边,然后移动到右边,以平衡位置效应,其他的程序与练习1 同。练习实验是使被试正确地推测主人公意图,表征其信念,预期到练习4 时,被试能够正确预期主人公行为,在1750 ms 的延迟时间里,首注视点会落在符合主人公信念的位置上。

观看完四个练习实验后,开始测试。在测试视频中(如图2),盒子下是一个机器人,一面为蓝色,另一面为红色。实验开始时,盒子被抬起,左边盒子下机器人的红色一面朝向被试,右边盒子下没有物体。然后,盒子落下,遮盖住机器人,主人公走到窗口后,看着机器人从左边移动到右边(红色一面朝向被试),被试看到红色机器人,主人公看到蓝色机器人。机器人移到右边后走出遮盖物,出现在盒子前的凹槽中,这时只有被试能够看到机器人,主人公看不到。机器人的红色一面朝向被试,360°旋转两次,最后再以红色一面朝向被试回到盒子里。然后,主人公注视机器人从右边移动到左边,但这次主人公看到红色一面,被试看到蓝色一面。被试对自己和对主人公信念的表征存在冲突,被试知道只存在一个机器人,主人公却认为有红色和蓝色两个机器人。接着,窗口灯亮起,伴随“哔”声,画面静止1750 ms,观测被试的预期性注视。最后,屏幕呈现两个问题:(1)错误信念问题:“主人公会到哪一边去寻找物体?”;(2)控制问题:“机器人实际在哪一边?”,被试用鼠标选择“左”、“右”作答。

2.4 仪器与程序

采用Experiment Center3.6 系统编程,采用Lenovo 计算机呈现材料,屏幕分辨率为1024×768像素。使用SMI(Hi-Speed)快速眼动仪,用红外线摄像机摄取眼睛的图像,经MPEG 编码后输入计算机做数据分析,计算出眼的水平运动和垂直运动的时间、位移距离、速度及瞳孔直径、注视位置。数据采样率为500Hz(binocular)。使用BeGaze 3.0 和SPSS 19.0 处理数据。实验开始前,被试将下巴置于托架舒适位置上,头部不能够轻易转动。眼睛距离屏幕70 cm。共有5 段视频,观看前进行校正以保证记录眼动轨迹精确性。选用9 点校正法,每次校正包括瞳孔校正、眼角膜校正和动态调整。正式实验时,被试依次观看4 段练习视频,1 段测验视频,每段视频播放完后,按空格键继续。所有的视频观看完毕后,屏幕出现测验问题,被试用鼠标点击来作答。

2.5 结果与分析

首注视点分布见图 3。

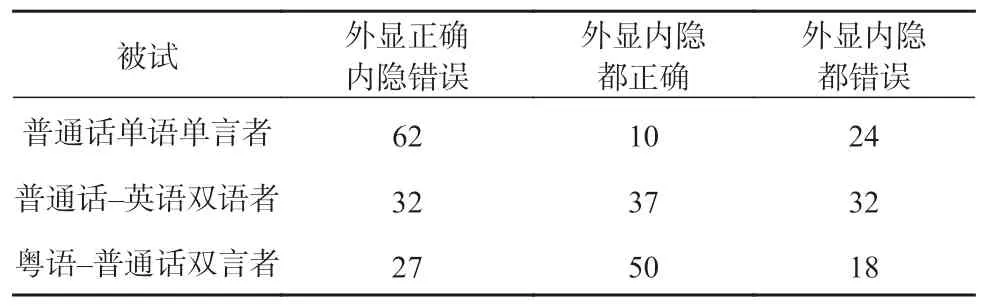

14%的普通话单语单言者、37%的普通话-英语双语者和53%的粤语-普通话双言者首注视点落在正确位置上,即符合主人公信念的位置,χ2(2,66)=7.63,p<0.05,d=0.34,差异显著。粤语-普通话双言者表现好于普通话-英语双语者,普通话-英语双语者表现好于单语单言者。普通话单语单言者、普通话-英语双语者和粤语-普通话双言者的外显回答正确率为76%、76%和77%,χ2(2, 66)=0.42,ps>0.05,差异不显著。这表明,被试在外显回答和预期性注视(首注视点)之间出现了分离,62%的普通话单语单言者和32%的普通话-英语双语者对外显问题回答正确,首注视点却落在错误位置上。非参数检验表明,Z单言=-3.21,p<0.001;Z双语=-2.45,p<0.05。粤语-普通话双言者的外显回答与预期性注视未表现出显著分离,Z双言=-1.89,ps>0.05。结果见表 2。

表 2 内隐测验和外显测验的正确比例(%)

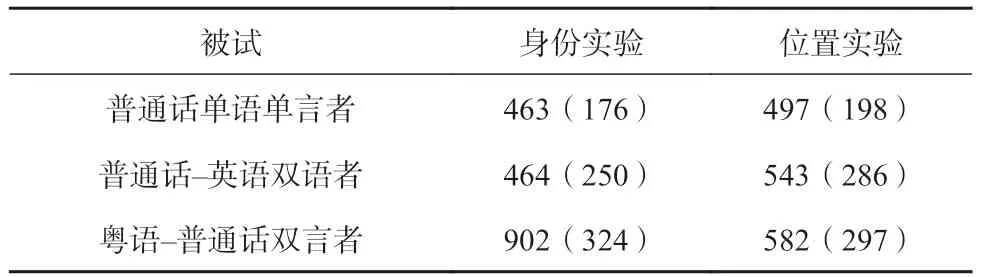

分析在1750 ms 时段内对正确位置的注视时长。单语单言者、普通话-英语双语者和粤语-普通话双言者的平均注视时长分别为463 ms、464 ms和902 ms。方差分析表明,被试对正确位置的注视时长差异非常显著,F(2, 63)=6.57,p<0.05,η=0.28。事后检验表明,粤语-普通话双言者对正确位置的注视时长显著长于单语单言者和普通话-英语双语者,p<0.05,单语单言者和普通话-英语双语者的注视时长差异不显著,p>0.05(图 4)。

2.6 讨论

实验1 表明,普通话-英语双语者和粤语-普通话双言者的首注视点更多地落在正确位置上,粤语-普通话双言者对正确位置的注视时间更长。普通话-英语双语者未表现出对正确位置更长的注视时间,可能是受第二语言获得年龄和第二语言熟练程度影响。被试虽然是英语专业大学生,且通过英语专业八级考试,但日常生活中仍以汉语为主。相比之下,双言者从小就处于两种方言并用条件下,普通话和粤语使用频率大体相当,在日常生活中更频繁地在两种语言间转换,因而提高了他们的认知灵活性和抑制控制能力。

虽然三组被试在内隐预期注视中表现不佳,普通话单语单言者、普通话-英语双语者和粤语-普通话双言者分别有86%、63%和47%的被试首注视点落在错误位置,但在需要动用更多认知资源回答问题的外显测验中,三组被试的正确率均在76%以上,内隐心理理论和外显心理理论出现了分离。这说明,心理理论的确存在着两个不同的系统:内隐系统对认知资源要求低,但不够灵活,存在表征缺陷,在情境复杂时会发生错误;外显系统需要更多的认知资源,但更灵活,能够更好地应对复杂情境。

3 实验2 位置转移测验中双语与双言对心理理论的影响

3.1 被试

同实验1。

3.2 设计

单因素设计,自变量为被试类型(单语单言者、普通话-英语双语者和粤语-普通话双言者),因变量为1750 ms 时间窗内首注视点和对正确位置注视时长及对测验问题作答的正确率。

3.3 材料

2 个练习视频和1 个测试视频。在练习1 中,一个玩偶把一个小球放到左边盒子里,盖上盖子,然后离开。1750 ms 后,主人公通过左边窗口打开盖子取出小球。在练习2 中,玩偶把小球放到右边盒子里,盖上盖子,然后离开。1750 ms 后,主人公通过右边窗口打开盖子取出小球(如图 5)。通过两个练习实验,被试可以推断出主人公意图是取出小球。

测试是经典错误信念问题。在视频中,玩偶把小球放到左边盒子里,然后离开。这时,电话铃响起,主人公转身背向被试接听电话,玩偶再次出现,把小球从左边盒子移到右边盒子。然后,主人公回来,主人公未看到小球被转移过程(如图 6)。最后,窗口灯亮起,伴随“哔”声引起注意。画面静止1750 ms,观测被试的预期性注视。之后,屏幕呈现两个问题:(1)错误信念问题:“主人公到哪一边去寻找物体?”;(2)控制问题:“玩偶最开始把球放到了哪一边?”。被试用鼠标选择“左”、“右”作答。

3.4 仪器与程序

仪器与程序与实验1 同。被试依次观看2 段练习视频,1 段测验视频。每段视频播放完毕后,被试按空格键继续。预期到第2 个练习材料时,被试都能正确预期主人公的行为。

3.5 结果与分析

87%的普通话单语单言者、81%的普通话-英语双语者和82%的粤语-普通话双言者的首注视点落在正确位置上,χ2(2, 66)=0.68,p>0.05,差异不显著。在外显回答中,3 组被试的正确率都达到100%。普通话单语单言者、普通话-英语双语者和粤语-普通话双言者的平均注视时长分别为497 ms、543 ms 和582 ms。方差分析表明,3 组被试对正确位置注视时长差异显著,F(2, 63)=5.33,p<0.05,η=0.19。均数比较表明,粤语-普通话双言者与普通话-英语双语者的平均注视时长显著长于普通话单语单言者,普通话-英语双语者与粤语-普通话双言者的平均注视时长差异不显著,p>0.05。

3.6 讨论

实验2 任务容易,三组被试在内隐预期注视中正确率都达80%以上,在外显回答中甚至出现“天花板效应”,说明成人能够很好完成简单心理理论任务,尤其是在需要意识和认知资源的外显回答中。但对正确位置注视平均时长分析却表明,粤语-普通话双言者与普通话-英语双语者的平均注视时长显著长于普通话单语单言者,显示了双言或双语对内隐预期注视的影响。

4 实验1 与实验2 的综合分析

被试在两个实验中首注视点位置对比见表 3。

表 3 被试在实验1 和实验2 中的首注视点位置对比(%)

由表 3 可见,3 组被试的首注视点位置在两个实验中出现了分离。在实验1 中,被试更多地注视错误位置;在实验2 中,被试更多地注视正确位置。在两个实验中,先错误后正确模式在3 组被试中比例不同。非参数检验表明,单语单言者为81%,Z=-3.77,p<0.001;普通话-英语双语者为47%,Z=-3.00,p<0.05;粤语-普通话双言者为36%,Z=-1.91,ps>0.05,差异不显著。被试在两个实验中对于正确位置的注视时长见表 4。

表 4 被试在两个实验中对正确位置的注视时长对比(ms)

t 检验表明,普通话单语单言者的注视时长在两个实验中差异不显著,t(23)=0.57,ps>0.05。普通话-英语双语者的注视时长在两个实验中差异也不显著,t(19)=1.92,ps>0.05。粤语-普通话双言者的注视时长在两个实验中差异显著,t(21)=5.58,p<0.01,d=1.24。在两个实验中,首注视点位置呈现出先错误后正确的趋势,这种分离说明心理理论分为外显与内隐两个系统。内隐心理理论处理复杂任务时会出错,因此实验1 中的大部分被试的首注视点都落在错误位置上。在处理简单任务时,内隐心理理论有效,因此在实验2 中首注视点正确的比例大大增加了。外显心理理论灵活,能对情境中的各种条件线索进行思考,最后得出正确答案,所以被试在两个实验中对问题回答的正确率都非常高。

实验1 中,3 组被试的外显反应无显著差异;但在眼动上,粤语-普通话双言者的表现好于普通话-英语双语者,普通话-英语双语者的表现好于普通话单语单言者。在实验2 中,3 组被试的外显反应仍然无显著差异,但粤语-普通话双言者与普通话-英语双语者的平均注视时长显著长于普通话单语单言者。研究表明,双语或双言经验不仅对语言认知有积极影响,对非语言认知也有促进作用(Bialystok, 2007; Blumenfeld & Marian, 2011;Poulin-Dubois, Blaye, Coutya, & Bialystok, 2011)。双语者的认知优势影响在心理理论任务上的表现。粤语与普通话在书面语上较一致,语法大致相同,读音却存在明显差异。粤语-普通话双言者的认知操作在两个实验中分离更明显,反映了语言差异、第二语言获得年龄、第二语言熟练程度与社会意识对错误信念推理的影响。

5 讨论

5.1 关于心理理论的双系统结构

“心理理论”是个体对自己和他人的心理状态(如需要、信念、意图、感觉等)的认知,并由此对相应行为做出因果解释和预测(Apperly &Butterfill, 2009; Butterfill & Apperly, 2013; Frith &Frith, 2005; Low & Perner, 2012)。Apperly 和Butterfill(2009)提出心理理论的双系统理论:内隐系统在出生后第一年或第二年就发挥功能,但当情境中行为线索复杂、需要较多认知推理时常会失败。外显系统随着儿童的执行功能、语言能力成熟逐渐发展,两个系统在功能上相互独立,成人同时拥有两个系统(Apperly & Butterfill, 2009;Back & Apperly, 2010)。被试在位置转移实验中自动而准确的眼动行为,说明对他人信念具有敏感性。但在身份一致性实验中,3 组被试在表征他人信念时均出现错误,注视点更多地落在错误位置上,被试在两个实验中的内隐行为发生了分离。这说明,内隐系统对认知资源要求低,在简单任务中能够免于认知推理,快速准确地指导行为(实验2),但在复杂情境中(实验1),由于需要较多认知推理,内隐系统出现错误。在两个实验中,被试对问题回答正确率都非常高,说明外显系统支持有意识推理,虽然占用认知资源多,操作慢,却能综合分析各种条件,有效解决问题。因此,本研究的结果支持Apperly 和Butterfill提出的双系统理论。

心理理论的认知过程存在着灵活性与效率的权衡(Apperly, Warren, Andrews, Grant, & Todd,2011)。解释或推测他人信念,既需要理解信念,也需要认知推理。童年早期发展起来的内隐系统在无意识地归因物体位置、内容和属性等信念上十分有效,能够自动快速地指导眼动行为。但内隐登记仅考虑主人公、物体和属性之间的基本关系,没有灵活性,在身份一致性实验中,被试需要不断地修正和更新对物体身份的表征,克服自我信念的干扰,导致被试在身份一致性实验中出错。外显系统在儿童4 岁后发展起来,这时儿童逐渐掌握复杂的语言,执行功能日臻完善,元表征能力能够对信念进行符号表征(Apperly et al., 2011;Low, 2010)。外显系统优势是在高认知负荷情境下帮助个体进行更精细的信念推理,如对身份、数量词、两可图形等的错误信念归因(Apperly &Butterfill, 2009)。

5.2 关于双语者与双言者的认知优势

在外显反应中,普通话-英语双语者和粤语-普通话双言者并无优势,但在内隐眼动行为中,普通话-英语双语者和粤语-普通话双言者在心理理论任务上具有优势。双语经验能够让儿童更好地将语音与语义区分开来,意识到词和所指代物体之间的任意性,促进儿童元语言意识发展。由于双语者在言语加工中需要不断操控两种语言表征,并根据环境和语用因素,有意识地选择目标语言,抑制非目标语言,使他们发展出更好的抑制控制能力。这种能力有利于儿童在言语加工中准确地把握目标信息,克服干扰信息的影响。双语儿童还需根据不同的对话者选择合适的语言交流,所以社会意识更强。

张积家和张凤玲(2010)以普通话-英语双语者、粤语-普通话双言者和普通话单语单言者为被试,发现粤语-普通话双言和普通话-英语双语者有类似的语言表征和认知机制。普通话和粤语是作为两种语言储存在双言者的头脑中。这与方言特性有关。粤语与普通话在词汇、语音甚至语法上差异甚大。双言者与双语者的语言表征更多地表现出“和而不同”。所以,双语者的心理理论优势效应在双言者身上依然存在。并且,粤语-普通话双言者在内隐心理理论任务上的优势效应比普通话-英语双语者更明显。这是因为,粤语与普通话字形较一致,语法大致相同,读音存在明显差异。这将导致语音在双言者的两种语言中的自动激活与竞争比在双语者的两种语言中更大,对抑制控制能力和认知灵活性影响更显著,导致粤语-普通话双言者发展出更好的抑制控制能力和认知灵活性,在频繁的语码转换中发展出更好的执行功能。王婷,王丹,张积家和崔健爱(2017)证明,方言对执行功能的不同成分会产生不同影响。在中国云南的景颇族中,相当多的家庭由不同支系的人组成,不同支系的人在日常生活中使用本支系语言,家庭成员在交际时存在着“各说各话”的现象。他们采用抑制控制、注意转换测量各说各话和非各说各话的景颇族大学生的抑制能力和转换能力。各说各话者比非各说各话者在抑制能力与转换能力上具有优势。双言者的执行功能优势导致其心理理论有更高水平。

双语认知优势效应还受第二语言获得年龄和第二语言熟练程度影响。Cummins(1979)提出“双阈限理论”,认为双语水平是双语认知优势效应是否存在的中介因素。第二语言达到初级阈限水平,不会对认知产生干扰;第二语言达到高级阈限水平,能够有效促进认知能力。语言熟练程度是制约双语优势效应的重要变量(Adi-Japha,Berberich-Artzi, & Libnawi, 2010; Bialystok et al.,2005)。在实验1 中,普通话-英语双语者的第二语言已经熟练,其在内隐心理理论任务中的表现好于单语单言者,证实双语的认知优势效应。粤语-普通话双言者表现又好于普通话-英语双语者。这是因为双语者的母语是汉语,英语是第二语言,被试从小学阶段才开始接触英语,他们在中国学习英语,对普通话和英语的熟练程度不能同日而语。他们较多使用英语的时期是在入大学后。粤语-普通话双言者从学前期开始接触普通话,生活中也双言并用,使用普通话与粤语的频率相当,或使用普通话的频率高于使用粤语,第二语言习得年龄明显地早于普通话-英语双语者,第二语言熟练程度也明显地好于普通话-英语双语者。

5.3 对双系统理论的修正

心理理论是一个复杂的认知过程,需要广泛的认知功能参与(Perner & Lang, 1999)。双系统理论认为,心理理论的内隐系统不受一般认知资源限制,认知能力、语言能力对其影响较小,外显系统受认知能力、语言能力影响较大。本研究却表明,不同语言能力者的内隐心理理论能力存在差异,说明语言能力亦影响内隐心理理论。在本研究中,双语者和双言者的优势效应主要体现在内隐心理理论上。粤语-普通话双言者表现最好,普通话-英语双语者次之,普通话单语单言者最差。对语言能力,学术界有不同看法。Chomsky(1957)认为,语言能力就是语法能力,它由先天的语言获得机制决定。Hymes(1972)提出“交际能力”的概念,认为光提语法能力不够,语言运用也是一种潜在的能力。这种能力不完全是天生的,也受后天的生活、教育与训练影响。张积家(2001)提出“言语交际能力”的概念,认为言语交际能力是一个层次结构的系统,包括:(1)讲话者的能力,包括言语产生和言语表达能力、考虑听者能力、言语监控能力;(2)听者的能力,包括言语理解能力、言语反馈能力、对交流内容密切注意的能力;(3)关于交际的知识,包括消息本身、交际过程、交际的社会文化规则的知识。语言能力与心理理论之间存在某种程度的重叠,如考虑听者的能力、言语反馈的能力、对交际内容密切注意的能力以及交际知识。由于双言者掌握两种语言的规则系统,具有丰富的与不同语言讲话者沟通的经验,发展出较强的语言能力。他们快速地理解话语,从而节省认知资源,进而更好地监控言语交际过程,更好地考虑听者特性,更能使语言交际符合社会文化规则。因此,高水平语言能力往往反映高水平的心理理论能力。对双言者而言,由于双言在早期言语中一直存在,多年的经验使其跨语言交际能力达到自动化程度,因此便常以内隐形式存在,成为个体内隐心理理论的有机组成部分。个体虽然不能够明确地意识到语用规则,却能够表现出高水平的语用能力,因而影响内隐心理理论判断。比较而言,普通话单语单言者相对缺乏双语或双言的交际环境与训练,导致他们对另一语言的语法能力和语用能力缺乏,在考虑听者的能力和交际知识上也弱于双语者与双言者。普通话-英语双语者对英语的熟练主要体现在语法能力上,他们运用英语交际机会少,导致其语用能力也比双言者差。这就可以解释为什么不同语言能力者在内隐心理理论任务中存在差异。而在外显反应中,3 组不同语言能力者的表现却无差异。因为被试都是大学生,有成熟的执行功能和高水平的认知能力,实验中测验问题简单,被试可以调动认知资源,进行推理,回答的正确率亦高。因此,对双系统理论应该做进一步修正:语言能力不仅影响心理理论的外显系统,还影响心理理论的内隐系统。影响心理理论内隐系统的语言能力不仅包括语法能力,更包括语用能力。

6 结论

大学生在心理理论任务中的内隐行为和外显行为发生了分离,证实心理理论存在内隐系统和外显系统。在复杂情境中,内隐系统在推测他人信念时容易出现错误,外显系统能有效地解决问题。当情境简单时,心理理论的内隐系统和外显系统均能有效地表征他人信念。语言能力影响个体的心理理论能力。双语者和双言者在内隐心理理论任务中存在着优势效应。