太阳风暴前的平静

编译 高斯寒

科学家攻克了一个烫手的难题:平静的太阳何时会变得狂暴?

2014年10月以紫外光见到的狂暴、活跃的太阳——这个时间接近太阳11年周期中的太阳极大期。随着太阳接近太阳极小期,科学家正在试图预测下一个太阳极大期的时间与强度

整个二月里,太阳几乎都毫无斑点,成为一个光滑的圆圈,内部填满金黄色。太阳上次如此缺少日斑还是在十多年前——日斑也被称为太阳黑子,是像地球一般大的黑色磁结(magnetic knot),也是太阳脾气的标记。然而在表面之下,极端的转变正在进行中。在大约5年内,太阳会充斥日斑,更加容易出现磁活动的猛烈爆发。接着,距今算起的大约11年后,太阳周期会宣告结束:日斑会逐渐消失,太阳会再次变得平静。

三月初,12位科学家抵达国家大气研究中心(NCAR),预测太阳何时会达到巅峰,会变得多么难以驯服。随着日光被树上的积雪反射,从会议室的高窗射入,第25太阳周期预测工作小组进入正题。美国宇航局(NASA)与美国国家海洋及大气管理局(NOAA)从1989年起就资助了这些工作小组,旨在弄清是什么力量驱动为期11年的太阳周期,找到预测周期的评估方法。但这并不仅仅是为了履行学术职责,军方、卫星运营方、供电行业都想知道太阳对于未来有何计划,因为荷电粒子的耀斑和爆发(这些标志了太阳极大期)会损害他们的技术产品。

用肉眼能看见日斑,但直到19世纪中期,天文学家才意识到,日斑按照一种粗略的日程出现又消失。它们最早出现在太阳的中纬度地区,接着快速增加,在大约11年的周期里朝着赤道迁移。1848年,瑞士天文学家约翰·沃夫(Johann Rudolf Wolf)发表了一份日斑观测记录,确认1755—1766年为“第一周期”,也就是有可靠计数起的第一个太阳周期。他接着创造出一条公式,用于计算每天的日斑数量——这项略为主观的技术已经发展为一种计算方法,如今被用来整合数个世纪中的数据集。

然而,周期反复无常。有时,太阳会平静上数十年,连续数个周期内的日斑数都很少——正如19世纪所谓的道尔顿极小期里发生的情况。NCAR的科学家聚集起来正是为了预测这样的变化。问题在于,没人——在这间房内或在别的地方——真正知道太阳是如何运行的。

大多数模型都抓取一部分现实,但没有一种模型能拼凑出整个谜团。工作小组上一次开会是在2007年,当时科学家们评估了数十种模型,得出一个远远称不上完美的预测。该预测未估中2014年4月的太阳极大期,误差将近一年,也没有预见到过去这个周期的总体虚弱程度。这支工作小组汇聚了顶尖的太阳科学家,可依然不知道它是否会做得更好。

随着NCAR的时钟滴答滴答地走向开始时间,小组成员尴尬而沉默地坐着,手里攥着可堆肥降解的咖啡杯。他们知道接下来的4天里会有什么事:为了物理学和直觉、信念和数据、相关性和起因争论不休。这次集会蒙上了紧张的阴影:NCAR下属的高海拔天文台(HAO)台长斯科特·麦金托什(Scott McIntosh)在会议室上方有间办公室,他对太阳周期的驱动力量以及如何预测太阳周期持有一套非正统观点。但麦金托什因为直言不讳和出言挑衅未被邀请参加小组会议,尽管有一位合作者会介绍HAO的研究。

上午八点半,认真的小组领导人道格·比泽克(Doug Biesecker)欢迎参与任务的每个人。他们的任务是清点许多理论模型,对于下个太阳周期达成共识。比泽克在NOAA的“太空气象预测中心”工作,每天不管天气如何都踩脚踏车上下班。“从学界获得的认知需要综合成某些理论上正确的东西。”比泽克说,“但你知道,我们怎么能知道什么会是正确的?”

他们无法知道。

仿佛是要证明这一点,14个令人惊讶的日斑突然出现,在很久以来一直平淡无奇的太阳表面上翻滚骚动。

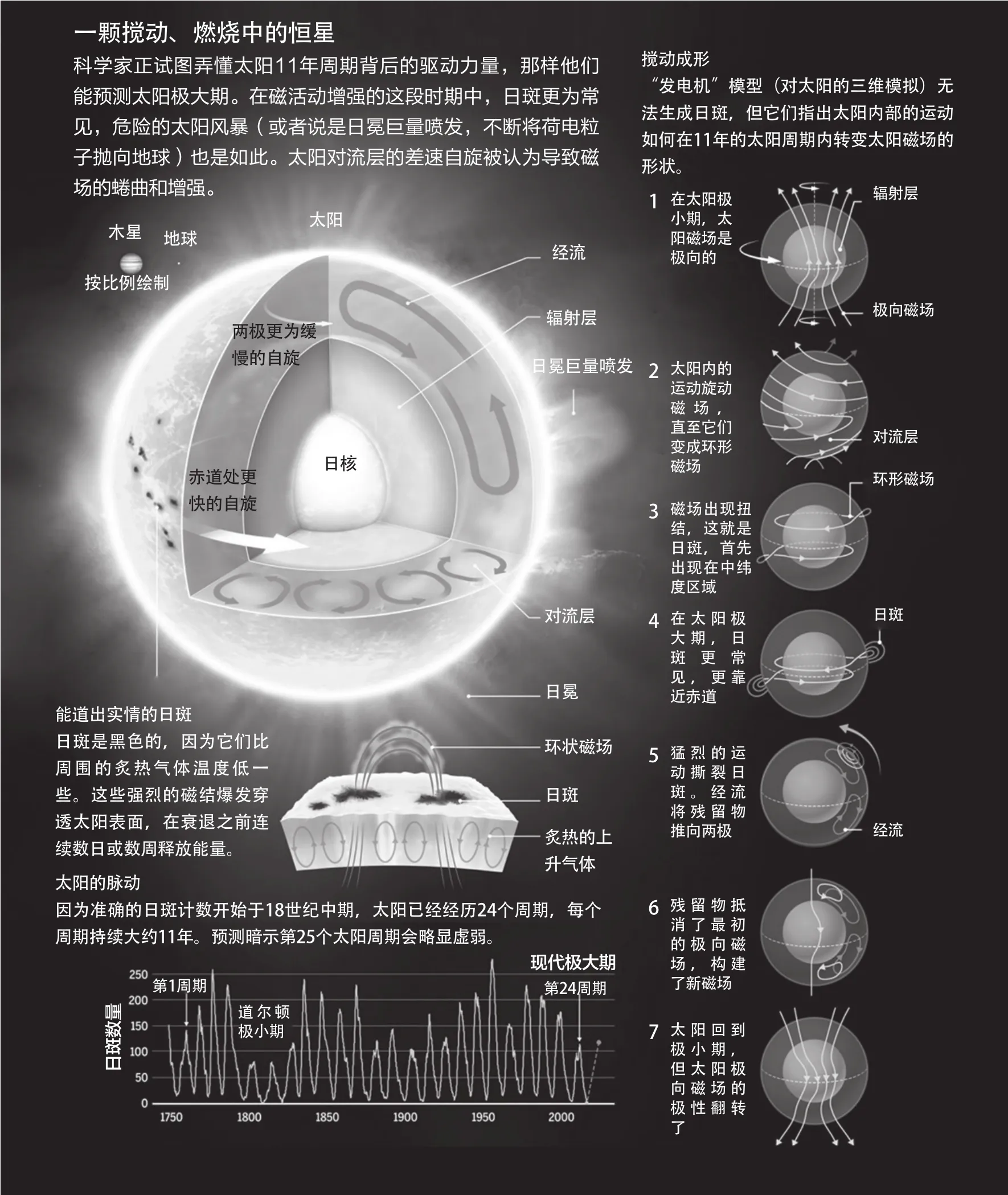

甚至在最平静的日子里,太阳仍然在搅动。受到日核中的核聚变刺激,太阳是一个炙热的荷电粒子(或称为电浆)构成的球体,一直搅动不息,所产生的电流反过来引发了磁场。在太阳内部深处,有一个致密的辐射层,光子在那儿缓慢地竭力找出一条出路。在某个时刻——在太阳外侧的1/3 ——电浆冷却到足够的程度,允许对流的产生,以这种好似沸腾的运动将能量携带到太阳表面。在对流层,太阳的旋转有所差别:在赤道上的旋转速度比两极的旋转速度更快。结果产生的剪切运动导致磁场的伸展与扭曲,并加强了磁场——这个过程又以某种方式影响了11年的太阳周期。缠结在一起的磁场线有时猛然突破对流层,从太阳表面突出,形成日斑。

太阳的强弱起伏影响了地球。地球上层的大气吸收了太阳的紫外线,这些紫外线在太阳极小期会稍有黯淡。那导致大气层的降温和收缩,降低了低飞卫星的摩擦力。在平静的太阳周期里,卫星运营方假定他们的卫星会在轨道中停留得更久——而因为太空垃圾会有同样的变化,撞击的风险随之增大。太阳的磁场也在太阳极小期变弱,这对卫星构成另一种威胁。变弱的磁场阻拦的银河宇宙射线变少,这些高能粒子能对卫星的电子器件造成比特位反转。

相反,在太阳极大期时,太阳的加热让地球上层的大气膨胀,而且太阳常常出现闪焰,释放出粒子。它们不像银河宇宙射线那么高能,但它们突然汹涌而来。比泽克说,在太阳极大期,这些荷电粒子构成的“日冕巨量喷发”出现的频繁程度是极小期时的10倍。太阳放射出这些荷电粒子数小时或数日之后,粒子冲入地球的磁场,引起能持续数日的地磁暴。这些地磁暴能干扰通讯,中断航天器与导弹的追踪,歪曲GPS的测量。它们也能在电网中诱发强电流,破坏变压器和其他设备。高海拔地区的空勤人员——尤其是靠近两极的地带——可能遭遇到倾泻而下的太阳高能粒子,面临罹患癌症的风险。

所有这些可能都增加了工作小组预测的实际重要性。“假如你设计一台要工作10~12年的卫星,你需要考虑太阳周期。”数位全球公司负责任务运作的副总裁迈克尔·马丁内斯(Michael Martinez)说道,这家位于科罗拉多州威斯敏斯特的公司制造高分辨率成像轨道卫星。卫星设计师需要确定,在太阳接近极大期时,一颗卫星有足够的推进燃料来对抗膨胀的大气层带来的摩擦力,他们也需要防护卫星上的电子器件,让它们免受太阳粒子的破坏。

最令人担忧的是出现大型太阳风暴的前景,就像1859年的卡灵顿事件那样。在那次太阳风暴中,太阳喷射出数十亿吨的荷电粒子,导致在加勒比海地区那么偏南的地区都出现极光,在电报线中产生电流,它的威力足以电击到接线员。如今,这样的太阳风暴对计算机和通信的影响会很可怕。金融交易系统可能崩溃。供电和供水系统可能轻易地停止运行。“大概很快就会像电影《饥饿游戏》中那样。”麦金托什说。

麦金托什并不质疑为未来做好准备的需要,但他对工作小组的研究方法持怀疑态度。实际上,他认为小组的工作前提——预测日斑的兴衰——是错误的。日斑和太阳周期本身只是太阳内部上演的一个依然神秘的故事的征兆而已。

莉卡·古哈塔库尔塔(Lika Guhathakurta)是一位来自NASA埃姆斯研究中心的小组观察员,她赞同上述观点。“日斑不是哪种事物的物理表征。”她在早上的介绍性演讲之后说道,“事实上我们已经将它当成一种代表,这个事实本身才有点儿代表问题所在。”她和麦金托什认为,使用日斑——一种副效应,而非起因——来预测太阳未来的表现,这就像试图通过查看流鼻涕的鼻子就猜想出细菌致病论。

但因为小组成员已经特地聚到一起预测日斑的数量,他们还是继续工作,在接下来的4日内评估了大约60种模型。每一种模型预测了太阳极大期的日斑数量以及太阳极小期和极大期的出现时间。

这些模型中有许多依赖于“先兆”——也就是可观测到的代用指标,它们与日斑类似,已经被经验证明在预测太阳极大期的时间或量值时很有用。最常用的一个代用指标是太阳极小期时太阳两极的磁场强度。通过测定太阳表面上的原子如何吸收某些波长的光,天文望远镜能测量出磁场强度。弱磁场通常预示着平静的太阳周期,因为太阳两极的磁场代表了萌芽,会作为日斑击穿太阳表面,进而变成下一个太阳周期内的活动。小组成员罗伯特·卡梅隆(Robert Cameron)是马克斯·普朗克太阳系研究所的太阳物理学家,他表示在大约四轮太阳周期的直接观测与一个多世纪的间接数据基础上,两者的相关性“良好,具备高度的统计显著性”。

其他先兆模型依赖于太阳周期对地球的影响。譬如在过去170年里,全球天文台已经追踪到地球磁场的扰动,这些扰动在太阳极大期往往出现得更加频繁。迪恩·裴斯内尔(Dean Pesnell)是NASA太阳动力学天文台的项目科学家、戈达德太空飞行中心研究员。他表示,借助测量地球的某种值而不是测量太阳的某种值,方法前进了一步,“他们有参差不齐的记录。”

另一种手段类似于气候预测:采用基于物理学的太阳模拟来预测太阳会如何演化。模型结合了电磁学和流体动力学,从太阳当前的状况着手,计算出太阳在周期内的演化。小组成员玛丽亚·韦伯(Maria Weber)是芝加哥大学研究员,她认为这些模型在改进中。日益增加的计算能力和更好的算法意味着科学家能在几小时内运行完模拟,而在10年前,这种工作量会耗费数周时间。他们也有更多的测量结果来校准模型:不只是日斑数量和对太阳两极磁场的测量,还包括日震学数据(对太阳震动的测量,能捕捉到太阳表面之下电浆流动的情况)。

太阳磁场的形状是如何随着太阳周期而变化的?这些“发电机”模型提供一窥究竟的机会。一开始,磁场是极向的,磁场线从一极通向另一极,就像长条磁铁的磁场线那样。但随着太阳的差速自转将磁场搅和在一起,它的外形变得像环形,就像甜甜圈一样包围着恒星。“就在那时,磁性明确地创造出日斑。”韦伯说。

久而久之,“经流”——也就是对流层内赤道与两极之间的循环——将这些表面的磁场引回到太阳两极,把环形场转变回极向磁场。尽管这些模型能重现基本的11年周期,但韦伯说,它们仍然有一个大缺点。“没有一个发动机模型能实际生成日斑。”韦伯说。模型建立者采用强环形磁性作为日斑生成带的替代。

还有其他模型像阴谋论者一样寻找关联:只要有所发现,哪儿找到的都行。一种模型审视三个周期前日斑数量下降与当前周期的峰值如何相关。另一种模型将前一个周期的长度与日斑最小值联系起来。“并没有用到很多物理学知识。”小组成员瑞秋·豪(Rachel Howe)承认道,她来自英国伯明翰大学,接受了评估统计模型混杂性的任务,“也没有多少统计复杂性。”

来自西南研究院博尔德分部的小组成员安德烈斯·穆尼奥斯-哈拉米略(Andrés Muñoz-Jaramillo)赞同瑞秋的看法。“不存在与太阳物理学的任何关联。”他受挫地说道。麦金托什到现在已经从办公室走下楼,出现在会议室门口,他的回应更加直言不讳,“你们试图抛弃命理学?”他假笑地说道。

5月,NASA的太阳动力学天文台见到一颗毫无斑点的太阳。此时的太阳正在接近太阳极小期

“那就是一些科学出现的方式。”莉莎·厄普顿(Lisa Upton)抗议道,她是工作小组的联合主席,也是位于弗吉尼亚州亚历山德里亚的“太空系统研究公司”的一位物理学家,“你发现一项令人费解的定量关系,你一点也不明白,可是后来你以模型展示了它的物理学意义。”

比泽克也承认了这种观点。“但我们其实尚未发现一种看起来有用的模型,”他说,“我们已经研究了数百年。”

让麦金托什恼怒的是,工作小组权衡着他认为靠不住的诸多模型。麦金托什求学时没有学习天体物理学,而是聚焦于数学和物理学。他对于太阳的运行机制有一套自己的见解,而且这套见解并非出自某种热门模型。

大约2002年时,麦金托什开始将太阳的亮度特征分类编目,在极紫外图像中,太阳外层大气(或称为日冕)看上去像发光的电浆中漂浮的浮标。他发现这些亮点沿着与日斑相似的路径掠过太阳,除了在它们奔赴赤道之前,它们起始的位置更高,大约在纬度55°处。麦金托什假设,日斑和亮点反射了磁通量的平行带,在每个太阳周期开始时,它们出现在高纬度位置,接着像钟表装置一样运转,于周期末尾在赤道相会。然而,亮点可能是对磁通带的更好标记——与太阳内部深处进行的活动有着更紧密的关联。

在上一次太阳极大期时,他观察到亮点——可能就是磁通带——重叠于赤道。麦金托什将这种相遇称为“终结者”,因为他认为在那一刻,两条磁通带(有着相反的磁极性)相互抵消,标示11年太阳周期的突然结束和下一周期的启动。但因为太阳的北磁极和南磁极在每个太阳周期结束时倒转,麦金托什更喜欢讨论延长后的22年周期。他希望通过弄懂磁通带,科学家最终将能够推出可信又准确的预报。

研究团队仍然在努力去弄懂,这些假定的磁通带为何会形成。2014年发表在《天体物理期刊》(The Astrophysical Journal)的一篇论文中,麦金托什与同事们阐述了他们最靠谱的猜测:对流层底部附近的巨大旋动胞形成磁通量管道,那些管道又以活动带的形式出现在太阳表面上。

在他们进行研究时,他们发现自己并不孤单。早在20世纪80年代,其他科学家已经在《自然》中发表过论文,基本上形容了一模一样的想法。但那份研究工作最终消失,鲜有人知。如今,将太阳周期延长成22年的想法再次在一些科研人员中流行起来。高海拔天文台的科学家毛苏米·迪克帕提(Mausumi Dikpati)最近在《自然》发表了一篇建构在麦金托什想法上的论文。她提出的假设是磁性带还产生了“磁性坝”,阻挡了堆积的电浆。当磁性带相会,消灭了彼此,磁性坝随之崩溃。电浆以300米/秒的速度从赤道翻滚地涌向中纬度,迪克帕提称之为“太阳海啸”。这股电浆波浪驱使磁场来到太阳表面,在数周后生成下一周期的首批日斑。

迪克帕提作为工作小组的顾问,向小组成员递交了这份研究。到了这时,小组成员在投票之前有许多要考虑的。

到了最后一天,积雪已经从松树上融化。工作小组是时候做出预测了。比泽克在小组成员面前站起身时,面容倦怠。“与一组个人预测相比,专家形成的共识常常是对某个系统的未来状态的更佳预测。”他说道。

当小组成员肃穆地投票时,麦金托什再次徘徊在门口。成员们以本能评估各个模型,以此为基础,对一种不确定性做出预测和估量。比泽克尽职地排列好各种估量结果,得出日斑的峰值范围:95到130。这意味着弱周期,但不一定必然如此,它比上一个周期强大多了。对于极小期的时间,他投票时做了一模一样的选择。专家的共识是下一次太阳极小期会出现在2019年7月到2020年9月之间。太阳极大期会出现在2023年到2026年之间。

麦金托什私下也做出自己的预测:在2023年中,日斑数达到155的峰值。他承认自己可能出错。但他希望,一次成功的预测会给他的模型赢取一些接纳度。“假如预测成真,”麦金托什说,“在某个时候,某个人必须坐直身,注意到它。”

到底谁才是对的?答案要多年后才知晓。与此同时,事实证明,接近极小期的太阳一如既往地令人惊讶。前一晚,活动区域的日斑连续喷发了一小时。来自日冕巨量喷发的粒子会在数日内抵达地球。

当工作小组准备着它的预测、让文字措辞完美无瑕的同时,无论你准没准备好,太阳风暴都冲向地球而来了。