动力髋螺钉及股骨近端防旋髓内钉治疗老年股骨转子间骨折术后内固定失败的危险因素分析

黄明辉 宋进良 陈彦军 蔡伟 卢健

(河南省信阳市中医院骨科,河南信阳 464000)

股骨转子间骨折是老年骨折中的常见类型,随着我国人均年龄的增加,股骨转子间骨折病例数逐年上升。股骨转子间骨折具有较高的致残率,影响患者生活质量,给社会和家庭带来一定的经济负担。股骨转子间骨折的保守治疗需要长期卧床制动,骨折愈合质量较差,并发症发生率较高,因此手术内固定治疗成为首选治疗方案,其中动力髋螺钉(dynamic hip screw,DHS)及股骨近端防旋髓内钉(proximal femoral nail antirotation,PFNA)运用最为广泛[1]。而随着股骨转子间骨折手术量的增加,术后内固定失败的报道逐渐增多,尤其老年患者,Kim等[2]报道DHS、锁定加压接骨板(locking compression plate,LCP)及PFNA治疗老年股骨转子间骨折,术后2年内固定失败发生率为4.54%~19.23%。内固定失败后再次手术不仅造成2次手术创伤,还会影响再次内固定或髋关节置换的手术效果,因此股骨转子间骨折术后内固定失败的防治成为骨科领域重要的研究方向。国内相关报道多为临床原因分析[3],缺乏科学的统计学研究,本研究借助logistic回归分析进行DHS及PFNA治疗老年股骨转子间骨折术后内固定失败的危险因素分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:①年龄>60岁;②外伤性骨折;③X线片检查确诊为单侧股骨转子间骨折;④未合并其他部位骨折或严重外伤;⑤随访2年以上,相关影像资料完整;⑥患者自愿接受DHS或PFNA术治疗。

排除标准:①骨质疏松或肿瘤等病理性骨折患者;②相关部位有严重外伤史、手术史者;③合并股骨干、股骨头损伤或髋关节骨关节炎、类风湿性关节炎患者;④随访时间不足1年者。

1.2 一般资料

共纳入2014年10月至2016年10月收治的208例老年股骨转子间骨折患者,分别采用DHS及PFNA治疗,男115例,女93例;年龄61~87岁,平均(72.9±6.0)岁;受伤原因:交通事故124例,跌伤、摔伤70例,其他原因致伤14例。随访2年以上,记录内固定失败发生情况,并分为失败组与非失败组。

1.3 随访计划及观察指标

术后1个月、6个月、1年及之后每年进行门诊随访。X线片检查观察内固定情况:①髋内翻畸形,指X线片检查股骨颈干角<120°。②骨不连,指超过8个月X线片检查骨折端完全封闭、吸收、硬化,成角畸形或假关节形成;可见清晰骨折线,局部骨痂硬化;③近端螺钉切出;④内固定物断裂。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0软件进行统计学分析,计数资料采用百分率(%),单因素分析采用χ2检验,多因素分析采用logistic回归分析,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 老年股骨转子间骨折术后内固定失败发生情况

208例老年股骨转子间骨折患者DHS及PFNA治疗后内固定失败15例,失败率为7.2%。其中DHS术89例,内固定失败6例,失败率为6.7%;PFNA术119例,内固定失败9例,失败率为7.6%。典型病例见图1。

2.2 老年股骨转子间骨折术后内固定失败单因素分析

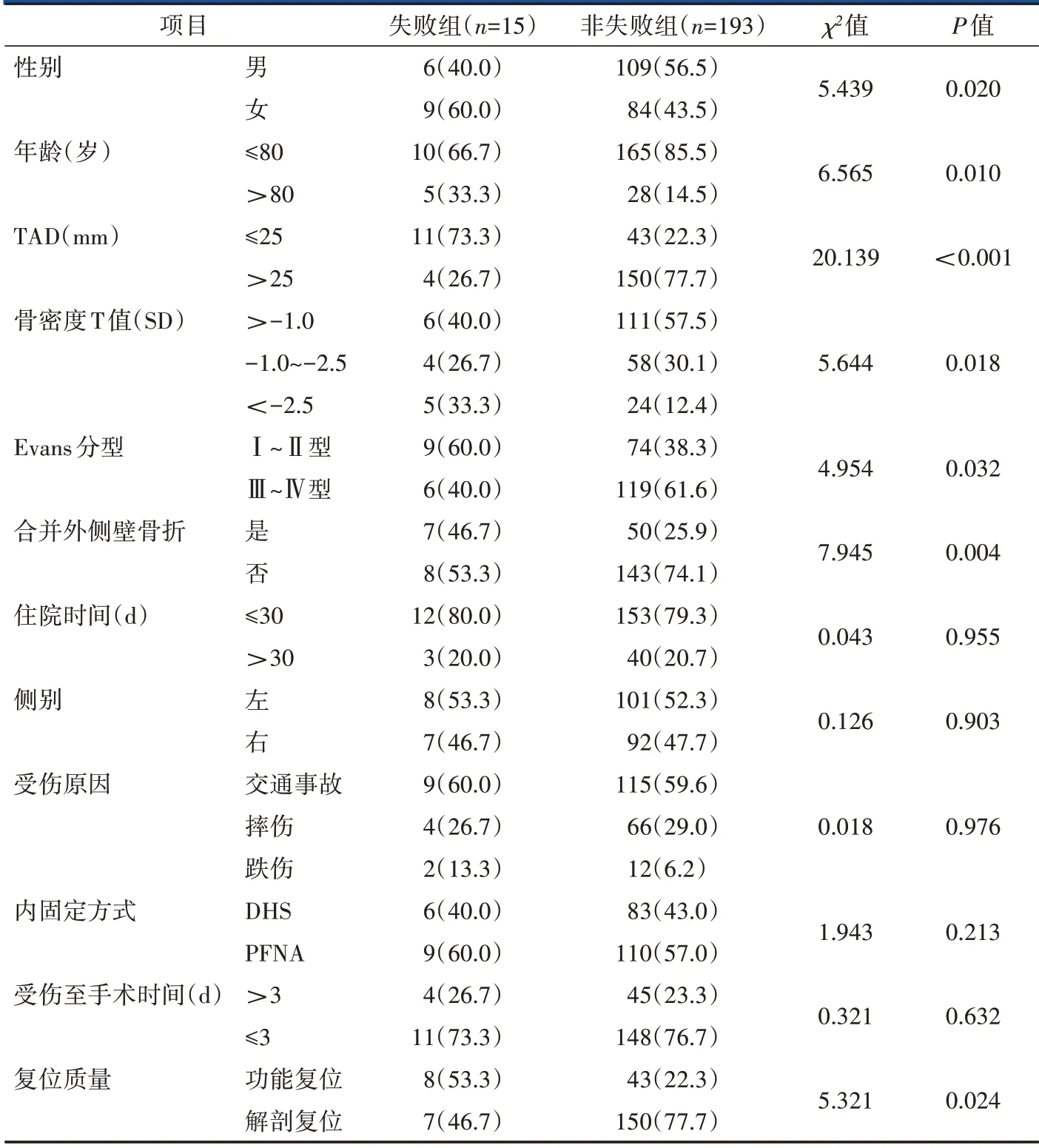

失败组与非失败组患者的性别、年龄、尖顶距(tip apex distance,TAD)、骨密度T值、Evans分型、是否合并外侧壁骨折、复位质量比较,差异具有统计学意义(P<0.05),住院时间、侧别、受伤原因、内固定方式、受伤至手术时间比较,差异无统计学意义(P>0.05,表1)。

2.3 老年股骨转子间骨折术后内固定失败多因素分析

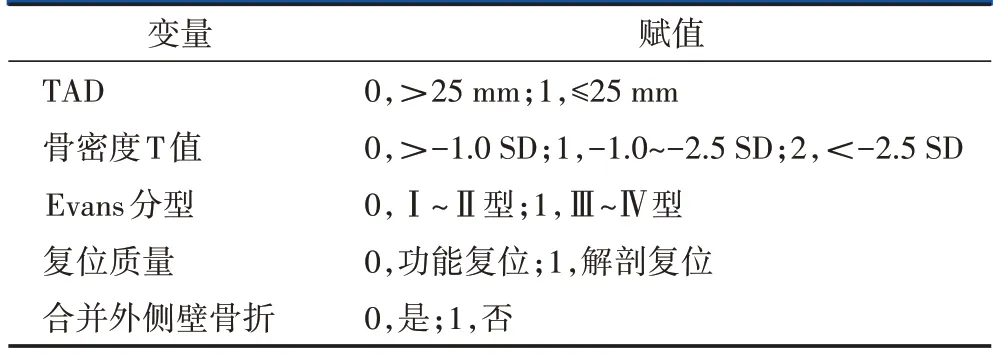

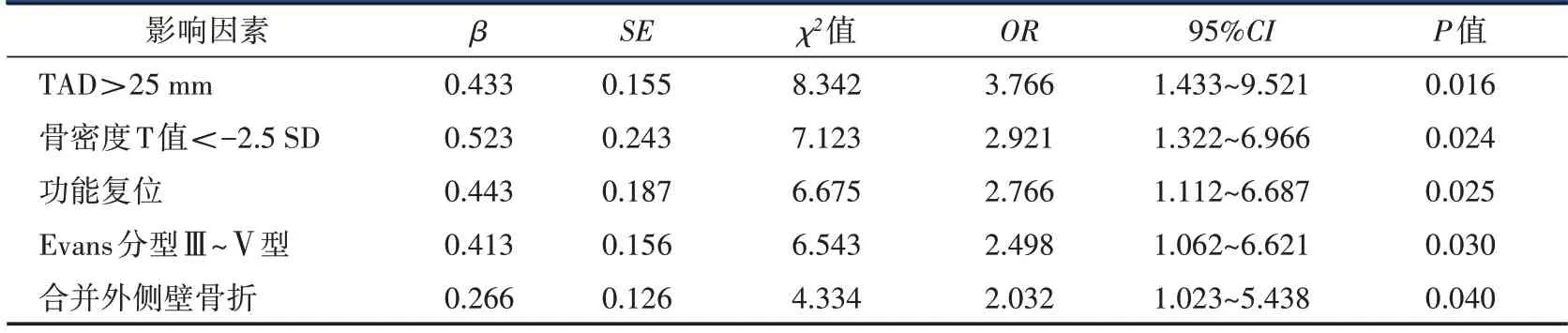

logistic回归分析各变量赋值见表2。logistic回归分析显示,TAD>25 mm(OR=3.766)、骨密度T值<-2.5SD(OR=2.921)、Evans分型Ⅲ~Ⅴ型(OR=2.498)、功能复位(OR=2.766)、合并外侧壁骨折(OR=2.032)是DHS及PFNA治疗老年股骨转子间骨折术后内固定失败的独立危险因素(表3)。

图1 患者,女,65岁,交通事故致伤右侧股骨转子间骨折

表1 老年股骨转子间骨折术后内固定失败单因素分析[n(%)]

3 讨论

3.1 股骨转子间骨折治疗方式及内固定失败的现状

股骨转子间骨折是髋部骨折常见类型,好发于中老年人群。股骨转子间骨折保守治疗时间较长,并发症风险高,骨折愈合治疗差。目前股骨转子间骨折以手术内固定为主,主要有髓内及髓外固定系统,分别以DHS及PFNA为代表[7]。随着手术病例数的增加,8%~32%的闭合复位内固定患者术后出现内固定失败,常见包括髋内翻畸形、螺钉切割、内固定物断裂、松动等,髋关节功能降低甚至丧失[8]。为了改善股骨转子间骨折闭合复位内固定手术预后,探讨内固定失败的原因具有十分重要的意义。

表2 变量赋值

表3 老年股骨转子间骨折术后内固定失败多因素分析

3.2 影响股骨转子间骨折术后内固定失败的手术因素

股骨转子间骨折术后内固定失败的相关mate分析显示,其危险因素主要集中在骨折情况、自身合并疾病以及手术操作等方面,本研究独立危险因素为TAD>25 mm、骨密度T值<-2.5SD、Evans分型Ⅲ~Ⅴ型、功能复位、合并外侧壁骨折,与既往报道结果一致[9]。功能复位与TAD>25 mm是独立危险因素中的手术相关因素。功能复位愈合后虽然对肢体功能无显著影响,但未达到解剖复位,对于存在骨缺损以及粉碎骨块的不稳定骨折,术后达不到骨质愈合以及力学稳定的要求[4]。TAD指在矫正放大率后正、侧位X线片测出股骨头顶点与拉力螺钉尖端的距离总和,可用于髋部骨折手术质量的判断。Whale等[10]报道TAD>25 mm、TAD>45 mm髋外翻风险较TAD≤25 mm者高出3.0~6.6倍,与本研究结果一致。TAD较大时拉力螺钉切出股骨的概率增加,容易造成近端螺钉切出、髋外翻畸形。Streubel等[11]认为股骨转子间不稳定骨折功能复位时患肢的应力从正常的骨传导转为主要经股骨颈螺钉传导,容易造成螺钉对股骨头的切割,导致螺钉松动、折断或髋内翻畸形。同时该报道显示解剖复位是股骨转子间骨折内固定失败的保护因素,术中良好的内固定可有效降低内固定失败风险[11]。

3.3 影响股骨转子间骨折术后内固定失败的自身因素

自身因素中,骨密度已被证实为老年股骨转子间骨折的危险因素之一,本研究两组患者骨密度T值以<1.0 SD为主,表明老年股骨转子间骨折患者多存在骨密度下降情况[12]。骨密度降低者骨小梁分布较稀疏,因此术后内固定装置更容易出现松动,应力传导后造成内固定物作用力下降,引起髋内翻[13]。有研究指出,股骨转子间骨折的稳定性对于内固定装置的稳固性及有效性具有重要作用,其稳定程度与后内侧皮质的完整性密切相关[14,15]。股骨转子间骨折分型中Evans分型Ⅲ~Ⅴ型为不稳定骨折,包括骨折引起股骨距以及内侧皮缺损,术后肢体在负重期间压力侧丧失支撑,容易出现髋内翻畸形。例如小转子缺损会累及股骨距,影响内固定系统的固定强度,进而导致内固定失败[7,16]。股骨转子间骨折合并外侧壁骨折者外侧壁的支撑骨缺损,如采用髓外固定系统会影响固定物的稳固性,近端螺钉切出、内固定物断裂风险增加。因此,有学者认为对于合并外侧壁破裂的股骨转子间骨折患者不建议采用DHS治疗,髓内固定系统固定物稳定性更高[17,18]。

综上,TAD>25 mm、骨密度T值<-2.5 SD、Evans分型Ⅲ~Ⅴ型、功能复位、合并外侧壁骨折等因素均会增加DHS及PFNA治疗老年股骨转子间骨折术后内固定失败风险。临床上需要对具有高危风险的股骨转子间骨折患者采取针对性措施,以预防内固定失败的发生,提高手术预后。