间断加强的皮内连续缝合法在髋膝关节置换术中的应用*

李宗原 石波 唐诗添 黄俊琪 谢明锐 刘刚

(绵阳市中心医院骨科,四川绵阳 621000)

随着人们生活水平的提高以及医疗技术的发展,患者对手术效果的要求也越来越高,对手术切口也更加关注。切口瘢痕可以影响患者的生活质量[1],最佳的切口缝合应尽可能避免切口并发症的发生,同时应减少切口瘢痕的产生[2,3]。

皮内缝合技术已广泛用于妇产科手术、甲状腺手术等,但因关节活动时切口张力明显增大,其在骨科手术,尤其大关节切口中的应用一直处于滞后状态。为了达到术后切口美观以及能对抗关节活动高张力的目的,本研究采用间断加强的皮内连续缝合法闭合髋膝关节置换术切口,取得满意的临床效果。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:①因股骨头坏死、髋关节重度骨关节炎、股骨颈骨折、强直性脊柱炎髋关节僵直行髋关节置换;②因膝关节重度骨关节炎、严重创伤性膝关节炎行膝关节置换;③类风湿性关节炎需行髋或(和)膝关节置换;④患者依从性较好;⑤年龄为70~90岁。

排除标准:①长期服用激素致皮肤菲薄者;②体重指数(body mass index,BMI)≥30 kg/m2者;③术后随访资料不完善者。

1.2 一般资料

选取2017年3月至2017年8月收治的73例髋膝关节置换术患者为连续缝合组,手术切口行间断加强的皮内连续缝合:男39例,女34例;年龄40~87岁,平均(68.5±8.7)岁;其中糖尿病患者9例。髋41例,膝32例,其中7例行双侧髋关节置换术,共80个切口(髋后侧入路切口48个,膝正中切口32个),切口长度7.3~18.0 cm,平均(12.1±2.8)cm。疾病种类:股骨头坏死22例(27个切口),髋关节炎9例(10个切口),髋臼发育不良4例(5个切口),股骨颈骨折6例;膝关节炎31例,膝关节绒毛结节性滑膜炎1例。

选取2016年9月至2017年2月收治的65例髋膝关节置换术患者为间断缝合组,手术切口行传统间断缝合:男36例,女29例;年龄42~88岁,平均(68.9±11.2)岁;其中糖尿病患者7例。髋37例,膝28例,其中5例患者行双侧髋关节置换手术,1例患者间隔1周行左、右膝关节置换手术,共71个切口(髋后侧入路切口42个,膝正中切口29个),切口长度7.2~18.1 cm,平均(12.2±2.9)cm。疾病种类:股骨头坏死19例(23个切口),髋关节炎7例(8个切口),髋臼发育不良3例(4个切口),股骨颈骨折8例;膝关节炎26例,膝关节绒毛结节性滑膜炎2例。两组患者一般资料比较无统计学差异,有可比性(P>0.05)。

1.3 手术方法

手术创面深层缝合处理:髋膝关节置换术中假体放置后,于切口旁戳孔置管引流,选用2-0可吸收缝线(VICRYL Plus,强生公司)间断缝合肌肉及筋膜层,注意要交叉拉线打结,杜绝滑结,注意消除死腔。引流管作缝线固定,拔出引流管后,缝线可促进引流口缩小闭合,可于术后5~7 d拆除固定缝线。

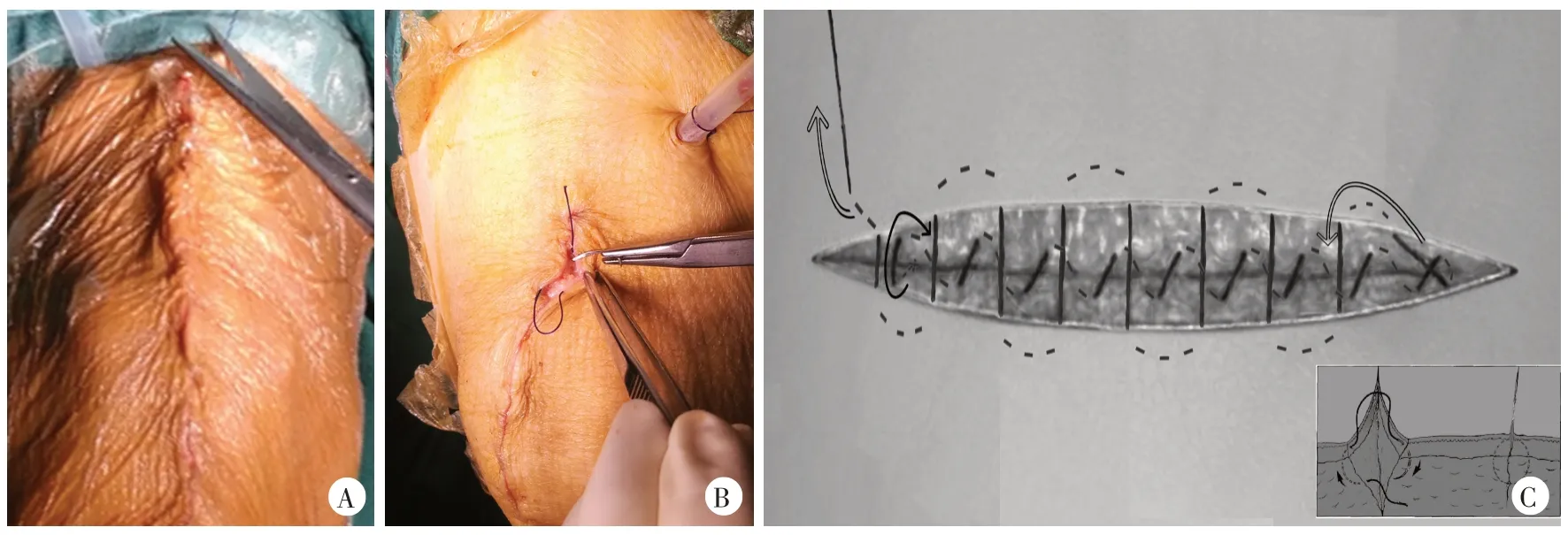

间断加强的皮内连续缝合法:选取2-0可吸收倒刺缝线(Stratafix Spiral,强生公司),连续缝合皮下脂肪层,因脂肪韧性差,缝合时需缝合部分筋膜以减少缝线对脂肪的切割,间距1.5~2.0 cm,脂肪层缝合完毕后反折作皮内连续缝合,从一侧皮缘真皮内进针、出针,然后再从对侧皮缘真皮内进针、出针,如此反复前进缝合,间距1.5~2.0 cm(图1A、C)。连续缝合完毕后,检查切口对合张力,于张力小处进行间断加强的皮内缝合,使用2-0可吸收缝线(VICRYL Plus,强生公司),作3~4针,间距3.0~4.0 cm。大范围活动关节检查切口缝合稳定性(图1B、C)。

传统间断缝合法:使用2-0可吸收缝线(VICRYL Plus,强生公司)分层间断缝合脂肪层及皮肤,间距1.2~1.5 cm。

1.4 术后功能康复训练

两组患者均于术后1~2 d拔出引流管,鼓励患者行关节主被动屈伸训练,膝关节使用持续被动运动机(continuous passive motion,CPM)作关节持续松动训练,两组患者均于术后2~3 d下地扶拐行走。出院前膝关节活动范围至少达到伸直-5°,屈曲90°。

1.5 观察指标

皮肤和脂肪层缝合时间、切口愈合情况(出院时及末次随访时)、术后住院日、出院时切口疼痛评分、膝关节屈伸角度(因髋关节极度屈伸时脱位可能性大,故未观察髋关节极限活动范围)以及患者满意度。采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)让患者评估切口疼痛及对切口的满意度[4],分值为0~10分。

图1 间断加强的皮内连续缝合方法示意图

1.6 统计学方法

采用SPSS 17.0软件进行统计学分析,计量资料以均数±标准差表示,采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

连续缝合组患者术后随访6~11个月,平均(8.2±1.5)个月;间断缝合组患者术后随访6~11个月,平均(7.8±1.6)个月。两组患者术后均2~3 d换药1次,连续缝合组患者换药至术后8~9 d;间断缝合组患者换药至术后13~16 d。

连续缝合组80个切口均甲级愈合。6个切口(4个膝+2个髋)术后3~4 d开始出现切口及周围轻度红肿、疼痛,适度挤压挤出液化脂肪后症状消退;3个切口(1个膝+2个髋)出现切口小部分表皮发黑,宽度平均3.2 mm,随访1个月后被新生表皮替代;2个切口(2个膝)术后第2日换药发现小范围皮缘翻开,经敷料加压包扎闭合,术后常规指导关节活动,无切口裂开,无切口感染。80个切口未见缝线过敏反应。末次随访时76个切口愈合平整、表面光滑,4个切口(3个膝+1个髋)出现瘢痕增生,宽度平均3.7 mm(图2A)。

间断缝合组71个切口,除4个为乙级愈合外,67个切口均甲级愈合。8个切口(3个膝+5个髋)出现缝线进出皮肤处发红,切口愈合拆线后好转,其中7个切口出现切口及周围轻度红肿、疼痛,挤出较多液化脂肪后症状消退;4个切口(3个膝+1个髋)出现切口小部分皮缘坏死,宽度平均3.7 mm,经换药后好转愈合;4个切口(1个膝+3个髋)术后第2~3日换药发现小范围皮缘张开,经敷料加压包扎及换药后闭合。末次随访时63个切口愈合平整、表面光滑,8个切口(5个膝+3个髋)出现瘢痕增生,宽度平均5.2 mm(图2B)。

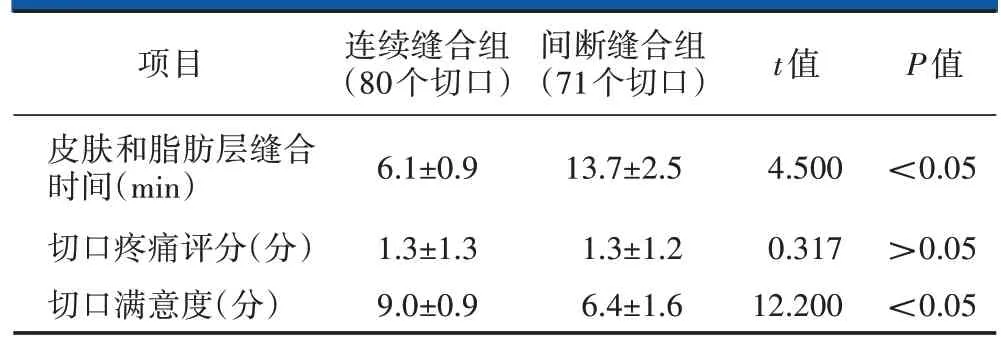

连续缝合组皮肤和脂肪层的平均缝合时间为(6.1±0.9)min,出院时切口疼痛评分(1.3±1.3)分,膝关节伸直1.0°±2.0°,屈曲102.0°±12.2°,患者对切口满意度(9.0±0.9)分。间断缝合组皮肤和脂肪层的平均缝合时间为(13.7±2.5)min,出院时切口疼痛评分(1.3±1.2)分,膝关节伸直0.6°±2.5°,屈曲103.8°±13.2°,患者对切口满意度(6.4±1.6)分。两组患者皮肤和脂肪层的平均缝合时间比较有统计学差异(P<0.05),连续缝合组患者对切口缝合满意度明显高于间断缝合组(P<0.05);出院时两组在切口疼痛评分比较无统计学差异(P>0.05)。详见表1。

图2 两种缝合方法处理伤口拆线时的大体像

表1 两组的缝合时间、术后住院日、切口疼痛及切口满意度比较(±s)

表1 两组的缝合时间、术后住院日、切口疼痛及切口满意度比较(±s)

3 讨论

3.1 切口缝合的方法

骨科手术切口的缝合,目前绝大多数医院仍采用传统间断缝合法分层缝合皮肤、皮下脂肪,对脂肪层及皮肤表面干扰较大,术后易出现脂肪液化,皮下硬结,外观呈“蜈蚣状”,瘢痕重,异物感强[5,6]。

其他的缝合方法,如皮肤缝合器缝合皮肤、蝶型胶布或生物胶粘合皮肤、丝线或尼龙线连续皮内缝合。皮肤缝合器缝合皮肤的术后外观差,拆除时疼痛较明显;骨科术后一般会进行抗凝治疗,肢体有活动需求,蝶型胶布或生物胶粘合皮肤的切口常发生渗血、渗液,造成切口松动或裂开,且引流不畅易导致感染发生;丝线、尼龙线行连续皮内缝合需要拆线,如不拆除可能造成异物反应,线结也容易引起异物反应。为减少瘢痕增生,采用可吸收线进行皮内缝合是皮肤缝合的一大改进,可避免缝线外露,有效解决手术部位瘢痕问题[7-10]。

3.2 关节手术切口缝合的特点及方法

骨科肢体手术,尤其大关节手术后活动关节时,切口需承受较大的牵拉力量,普通可吸收缝线并不能提供可靠的抗张性能,对于切口裂开的畏惧是目前骨科皮内缝合开展滞后的最主要原因。本研究为了加强缝合的可靠性采用可吸收的倒刺缝线,并根据经验在不同部位使用不同的力量拉紧缝线,利用倒刺保持皮缘对合压力,压力可调,较均匀分布于真皮层内,缝合结束时将线尾穿过一段较长的真皮,起到很好的收紧作用,可代替打结,不易松脱、移位[11]。为了进一步加强关节切口缝合后的抗张力性能,对切口行间断加强的皮内缝合,既能弥补连续缝合时部分切口的压力不足,又能牢靠加强切口的抗张力性能。

缝合时采取2-0可吸收倒刺线大间距穿过真皮层,间距1.5~2.0 cm,进出针之间存在类似间断缝合的潜在缝隙,便于术后皮下液化脂肪及淤血的流出。本研究数据显示间断加强的皮内连续缝合法和传统间断缝合法在切口疼痛评分、膝关节屈伸活动范围方面无统计学差异,也就是说皮内缝线不会加重切口疼痛,也不会影响膝关节屈伸活动范围。皮下组织需尽量仔细缝合,尤其切口两侧需耐心缝合,以消除死腔,降低积液和感染的发生可能,术后发现有感染及脂肪液化表现时,要积极引流,加强换药及理疗。

目前部分学者主张妇产科手术及甲状腺手术缝合时不缝合皮下脂肪层[12],原因是减少脂肪层线结反应,然而关节术后活动范围大,不缝合脂肪层会导致脂肪间隙大量积液及血肿形成,本研究采用可吸收倒刺线连续缝合脂肪层,因脂肪韧性差,缝合时需缝合部分筋膜以减少缝线对脂肪的切割,连续缝合避免多个线结及打结时对脂肪组织的切割,缝合后压力较均匀,不仅避免线结反应,而且有效避免积液和血肿的形成[13],减少了切口脂肪液化及感染的机会[14,15]。脂肪层缝合后用同一根可吸收倒刺缝线作皮内缝合,由于无需对脂肪层及皮肤层打结,有效简化了操作步骤[16],皮肤和脂肪层缝合时间时间较传统间断缝合时间明显缩短[17],术后不用拆线、康复快[18]。

3.3 可吸收缝合材料

2-0可吸收倒刺缝线具有优良的强度和韧性,抗拉强度大,对伤口的支持力时间长。其具有良好的物理机械强度、化学稳定性、生物相容性和安全性,是医用缝线材料领域的新产品。

3.4 间断加强的皮内连续缝合法的注意事项

间断加强的皮内连续缝合法在实际操作中有几个细节需注意:①缝合膝关节切口时,将膝关节处于半屈曲位,术后屈曲锻炼时缝线张力可有效降低;②膝前皮肤较薄的切口或髋关节切口可选用较细的缝线,缝线不宜拉得过紧,以降低术后缝线带来的不适感;③准确对合有利于恢复皮肤表面的光整性;④脂肪韧性差,缝合脂肪时连带部分筋膜可明显减少缝线对脂肪的切割。

传统间断缝合拆线后,瘢痕会在张力下逐渐增宽,而该倒刺缝线的支撑时间为60 d,吸收时间120~180 d,可以对皮缘起到持久的作用[16]。术后60 d时,间断加强的皮内连续缝合切口张力明显减小,瘢痕也已达到足够的强度,此后瘢痕增宽的程度很小,经过6~8个月的随访,患者对切口的满意度明显高于传统间断缝合。

综上,间断加强的连续皮内缝合法用于髋膝关节置换术切口稳定、可靠、抗张力强,有效缩短了缝合时间,为髋、膝置换术后切口缝合提供了一种选择。