双重责任与意义重构:家属照顾者的临终关怀研究

童 敏 许嘉祥

一、问题提出

为了应对我国人口老龄化的严峻挑战,早在2000年前后,我国就开始推广“居家养老服务”①张文范:《中国人口老龄化与战略性的选择》,《人口与经济》,1998(1)。。到了2017年,国务院在颁布的《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》中,就明确提出“大力发展居家社区养老服务”。②国务院:《关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》,http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-03/06/content_5173930.htm,2017年3月6日。显然,经过十多年的发展,居家养老服务在我国社会养老体系中占据着极其重要的位置,已经成为我国的一项基本国策。随着我国居家养老服务的不断深入,作为我国居家养老服务的一支重要力量的社会工作者在老年人居家长期照护服务中发挥着重要的作用③陈雷、江海霞、张秀贤:《城乡统筹下新农保与相关养老保障制度整合衔接战略研究》,《管理现代化》,2011(6)。,临终关怀也因此成为他们必须面对的挑战④章越松:《老年关怀的概念界定及其内涵解读》,《医学与社会》,2003(1)。。但是,目前有关临终关怀的研究主要集中在患者身上,而针对家属照顾者的却很少。实际上,家属照顾者也像患者一样面临生活意义重构的挑战,他们不仅经历失去亲人的痛苦,需要承担亲人去世后家庭生活的重任①秦燕:《安寧療護與悲傷輔導》,高雄:巨流圖書股份有限公司,2015,第39页。,而且他们状况的好坏直接影响患者的临终照顾过程②Kübler-Ross E, Kessler D. On grief and grieving: Finding the meaning of grief through the five stages of loss. Simon and Schuster, 2005,p.130-131.。尽管目前有关家属照顾者在临终挑战面前的个人意义重构有不同的解释,有的侧重从心理角度进行描述③Kübler-Ross E, Kessler D. On grief and grieving: Finding the meaning of grief through the five stages of loss. Simon and Schuster, 2005,p.130-131.,有的强调从社会功能维度进行分析④Corr C.A.,Corr D.M.,Doka K.J.:《死亡课:关于死亡、临终和丧亲之痛》,北京:中国人民大学出版社,2011,第52页。,有的则注重意义价值层面的探讨⑤Singh, K. D.:《陪伴生命:我从临终病人眼中看到的幸福》,北京:中信出版社,2012,第186-187页。,甚至台湾学者余德慧等人还将照顾者与患者联系在一起考察⑥余德慧等:《臨終心理與陪伴研究》,台北:心靈工坊文化事業股份有限公司,2006,第181-227页。,但是这些解释不仅缺乏清晰一致的逻辑框架,而且常常相互冲突。因此,有必要针对临终关怀的家属照顾者进行研究,了解他们在临终照顾过程中的意义重构过程,以便为社会工作者的临终介入提供清晰明确的依据和参考。

二、研究设计

(一)研究的理论框架

对于人类的精神生活和生命意义的强调,是存在主义理论的核心,这一理论关注人类面对痛苦体验时生命意义的建构过程。⑦Krill D.F. Existential social work. Advances in Social Work, 2014, 15(1): 117-128.尽管国内运用存在主义研究照顾者应对临终挑战的社会工作服务介入是近几年才开始的⑧梁潇云:《关注存在意义:临终者的死亡焦虑与社会工作的介入》,华东理工大学硕士学位论文,2013年。,但是实际上,存在主义与社会工作的结合开始于上世纪60年代⑨Rubin, G. K. Helping a clinic patient modify self destructive thinking. Social Work, 1962,7(1):76-80.,由于受到第二次世界大战的冲击,特别是随后的人权运动和反物质主义思潮的影响,人类的生存价值和发展方向成为人们普遍关注的议题,由工业化和现代化带来的物质繁荣背后的价值危机逐渐凸现出来。⑩Krill, D. F. Existential social work. In Francis J. Turner (5th ed.), Social work treatment: Interlocking theoretical approaches (pp.179-204).New York: Oxford University Press, 2011, p.197.存在主义社会工作就是在应对这样的人类生存困扰中产生的,它把关注的焦点直接投向人们在日常生活中面临的价值的困扰、方向的迷失和身份的解组等关乎生存意义的问题。⑪⑪ Krill, D. F. Existential social work. In Francis J. Turner(4 ed.). Social work treatment: Interlocking theoretical approaches (pp.251-281). New York: The Free Press, 1996, p.268-269⑫ Nilsson, I., Jansson, L., &Norberg, A. Crisis phenomenon after stroke reflected in an existential perspective.International Journal of Aging and Human Development, 1999, 49(4): 259-277.⑬ Klugman, D. Existentialism and constructivism: A Bi-polar Model of subjectivity. Clinical Social Work Journal, 1997, 25(3), 297-313.⑭ Brown, J. Child abuse: An existential process. Clinical Social Work Journal, 1980, 8(2), 108-115.

80-90年代,存在主义社会工作获得了长足的进步,它在70年代理论概念探讨的基础上,开始深入到临床的服务中,如医务社会工作中的康复服务⑫⑪ Krill, D. F. Existential social work. In Francis J. Turner(4 ed.). Social work treatment: Interlocking theoretical approaches (pp.251-281). New York: The Free Press, 1996, p.268-269⑫ Nilsson, I., Jansson, L., &Norberg, A. Crisis phenomenon after stroke reflected in an existential perspective.International Journal of Aging and Human Development, 1999, 49(4): 259-277.⑬ Klugman, D. Existentialism and constructivism: A Bi-polar Model of subjectivity. Clinical Social Work Journal, 1997, 25(3), 297-313.⑭ Brown, J. Child abuse: An existential process. Clinical Social Work Journal, 1980, 8(2), 108-115.、临床社会工作的个案辅导⑬⑪ Krill, D. F. Existential social work. In Francis J. Turner(4 ed.). Social work treatment: Interlocking theoretical approaches (pp.251-281). New York: The Free Press, 1996, p.268-269⑫ Nilsson, I., Jansson, L., &Norberg, A. Crisis phenomenon after stroke reflected in an existential perspective.International Journal of Aging and Human Development, 1999, 49(4): 259-277.⑬ Klugman, D. Existentialism and constructivism: A Bi-polar Model of subjectivity. Clinical Social Work Journal, 1997, 25(3), 297-313.⑭ Brown, J. Child abuse: An existential process. Clinical Social Work Journal, 1980, 8(2), 108-115.等,从儿童服务⑭⑪ Krill, D. F. Existential social work. In Francis J. Turner(4 ed.). Social work treatment: Interlocking theoretical approaches (pp.251-281). New York: The Free Press, 1996, p.268-269⑫ Nilsson, I., Jansson, L., &Norberg, A. Crisis phenomenon after stroke reflected in an existential perspective.International Journal of Aging and Human Development, 1999, 49(4): 259-277.⑬ Klugman, D. Existentialism and constructivism: A Bi-polar Model of subjectivity. Clinical Social Work Journal, 1997, 25(3), 297-313.⑭ Brown, J. Child abuse: An existential process. Clinical Social Work Journal, 1980, 8(2), 108-115.逐渐延伸到青少年服务①Hacker, D.An existential view of adolescents.The Journal of Early Adolescence, 1994, 14(3), 300-327.、老年服务②Brown, J., &Romanchuk, B. Existential social work practice with the aged: Theory and practice. Journal of Gerontological Social Work, 1994,23(1/2): 49-65.以及社会工作督导③Walsh, J. Incorporating existential themes into the supervision of social work practitioners.The Clinical Supervisor, 1999, 18(1): 1-16.和社会工作教育等。④Dean, R., &Fenby, B. Exploring epistemologies: Social work action as a reflection of philosophical assumptions. Journal of Social Work Education, 1989, 25(1): 46-54.实际上,存在主义社会工作的影响远不局限于此,很多社会工作服务模式都引入了存在主义社会工作的某些核心概念和服务原则。⑤Krill, D. F. Existential social work. In Francis J. Turner (5th ed.), Social work treatment: Interlocking theoretical approaches (pp.179-204).New York: Oxford University Press, 2011, p.185; p.194.就存在主义主社会工作的逻辑框架而言,它可以概括为三项核心原则:(1)以服务对象为中心(a client-centered orientation);(2)注重经验的改变(an experiential change emphasis);(3)关注意义价值或者信仰(a concern with values and philosophical or religious perspectives)。⑥Krill, D. F. Existential social work. In Francis J. Turner (5th ed.), Social work treatment: Interlocking theoretical approaches (pp.179-204).New York: Oxford University Press, 2011, p.185; p.194.显然,这三项原则为研究者探究家属照顾者在临终挑战中的生命意义重构过程提供了指引,即以家属照顾者为中心,从经验的改变和意义价值的建构两个层面考察家属照顾者。

(二)研究方法

M市从2011年开始通过政府购买社工项目的方式尝试社区居家养老服务,创建了失能和半失能老人的“家庭病房”项目。从2015年起,M市在“家庭病房”的项目基础上开始探索居家临终关怀的服务。本研究的个案均来自于M市的居家临终关怀服务的家庭,选择的主要依据有3项:(1)接受居家临终关怀的全程服务,有完整的服务记录;(2)家属照顾者的生命意义受到严峻的挑战,面临意义重构的任务;(3)家属照顾者的家庭生活需要重新安排,生活经验发生明显改变。

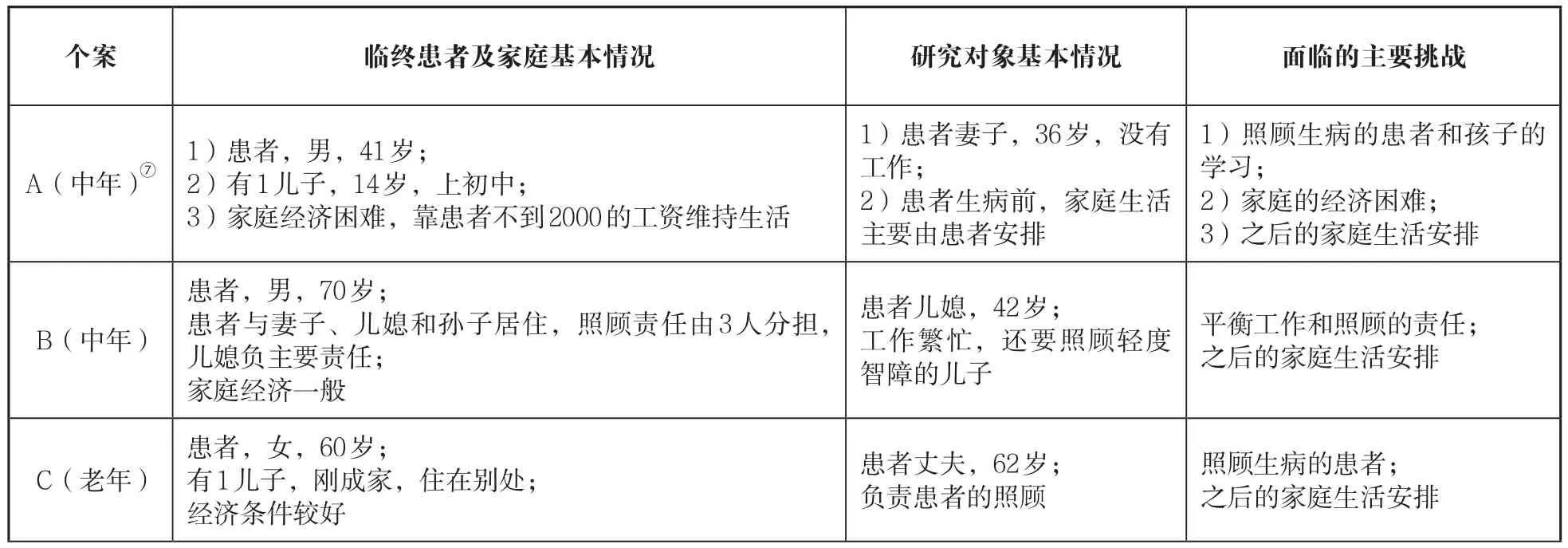

根据以上3项标准,本研究选取了4户家庭,其中,2户是中年家属照顾者,2户是老年家属照顾者。研究对象的具体情况见表1.1所示。

表1.1 面对临终挑战的家属照顾者(研究对象)的基本情况

续表

本研究选择了文献法、观察法和访谈法等三种不同方法收集研究资料。首先,本研究收集了4户家庭的所有居家临终关怀服务的文档记录,主要包括两大类:(1)需求评估和服务计划,帮助研究者了解服务介入前的状况,资料编码为W1(4户家庭分别为W1-A/B/C/D。表1.1的资料来源于需求评估和服务计划);(2)服务过程记录以及中期和末期的自评报告,帮助研究者了解整个服务过程中的变化状况,资料编码为W2(4户家庭分别为W2-A/B/C/D)。其次,本研究的研究者对4户家庭进行了入户随访,观察4户家庭成员之间的互动,收集了观察资料,观察资料的编码为G(4户家庭分别为GA/B/C/D)。最后,本研究采用访谈法对4位家属照顾者和负责居家临终关怀服务项目的两位社会工作者W和S进行访谈,访谈资料的编码为F(4位家属照顾者和2位社会工作者分别为FA/B/C/D/W/S)

三、困顿与不安中的临终挑战

从接到患者的病危通知到患者离世而去,这一临终阶段虽然长短不一,但是对于家属照顾者来说,却经历了大致相同的四个阶段:初知噩耗、照顾陪伴、维持平衡和离世告别。在每一阶段,家属照顾者都需要应对不同的临终照顾要求,学习临终照顾中的新的经验,同时也面临新的生命意义的挑战。可以说,在整个临终照顾过程中,家属照顾者都是在困顿和不安中度过的,他们一方面需要面对死神夺走亲人的痛苦;另一方面又需要重建失去亲人后的未来生活。

(一)初知噩耗

在初知噩耗这一阶段,家庭照顾者由于意外得到患者的临终噩耗,他们通常在心理上没有准备,因此,常常表现出无法接受这个现实,总是讨价还价,拒绝接受临终噩耗,惧怕之前的生活期待被打破。

社工在医院见到患者妻子时,她精神状态不佳,头发白了很多。尽管她知道丈夫患癌症、处于临终晚期的消息已有近一个月的时间,但是总是怀疑医生搞错了。当患者妻子随着社工走出医院的大门时,突然拉住社工的手问丈夫的癌症究竟是中期还是晚期,因为医生跟她说是晚期,康复可能性不大,但是她不相信这是真的,就觉得丈夫的身体会好起来。她告诉社工,她自己很矛盾,看到丈夫呕吐的很厉害,就向医生咨询丈夫的病情,但是她真的不想知道那么多,因为一旦知道多了,她就会忍不住多想,一整天就是胡思乱想,控制不住自己的情绪,有时会在丈夫面前哭泣。(W2-A-05)

尽管每个家属照顾者对患者临终噩耗的反应不同,但是在心理上都经历着治疗还是放弃的拉锯,一方面不愿意放弃继续接受治疗,把希望投放在明天;另一方面又不得不面对病情的恶化,寄希望于奇迹的突然出现。特别是在患者的求生抗争或者其他家人的要求下,接受临终事实似乎是一件不可能的事。

我一开始是反对他做化疗的,就是因为他说太痛受不了,才去做的。而且我老公也想做化疗,他希望能赶紧好起来。但是,每做一次化疗,就瘦一圈,现在只有81斤了。这化疗不是,不化疗也不是。(FA-01)

最好她(指案主女儿)就别回来,真的很烦人!回来后就和我吵,要不要从医院搬回来这个问题就跟我吵了半天。她坚持要在医院治疗,还要和医生理论要治好她爸爸的病,我赞同医生的意思,就想让他搬回家。这么多年了,这样的情况见多了,不要再去折腾他的身体了。我这个女儿这几年回来过几趟?她一直在闹,跟她说不清,弄到最后还不是我一个人想办法叫救护车送医院,她哪里帮得上什么忙!(FD-01)

显然,继续接受治疗无论对于患者还是身边的亲人来说,与其说是一种疾病的治疗,还不如说是一种亲情的牵挂和责任的要求。他们不是不相信科学,而是在亲情和科学面前更愿意相信亲情,因为毕竟总有一些例外的情况。这样的选择也就使得照顾者不得不在整个临终阶段经历心理上与亲人的割舍。

(二)照顾陪伴

经过初知噩耗这一阶段的困顿之后,家属照顾者也就需要慢慢抚平自己内心的恐惧和不安,承担起患者在临终阶段的照顾和陪伴的责任。而在这样的照顾陪伴过程中,首先给家属照顾者最直接的冲击,是繁重的照顾责任。特别对于那些已经卧床几年甚至几十年的患者的家属照顾者,他们的照顾压力可想而知。

这位71岁的家属照顾者向社工倾诉照顾的无奈和困难,很激动地说:“我这样照顾他都已经八年了,我也算是对得起他了,我自己年龄也不小了,身体又不好,今年也是我的本命年,你说我过不过得了这一年啊!”(GD-01)

在这一阶段随着病情的加重和死亡的临近,患者常常有一些“奇特”的行为表现,给原本就已经承担极大照顾负担的家属照顾者带来一些精神上的困扰。而家属照顾者的内心冲突也会随之不断加剧。

这么大的一个人,吃个饭都会呛到,跟小孩似的,然后吐的满地都是,都不知道是不是故意的,经常这样,非常烦人。(FB-01)

当社工说到,天冷一定要把患者的手放进被窝里保暖。患者妻子开始皱起眉头抱怨:“我一直在给他盖被子,他很不老实,每次都要把手拿出来,跟他说了好多遍了都不听,这几天越来越厉害了,手还不停地到处动,嘴里不知道一直在喊什么,特别吵,弄得我真的好烦啊!”(FW-01)

实际上,在这一阶段给家属照顾者最大的打击还不是来自于照顾的负担,而是陪伴患者度过临终阶段。家属照顾者看着患者在临终阶段经历病情折磨、求生无望,而自己又无能为力时,这种伤痛便深深扎在了家属照顾者的内心深处。

患者丈夫很无奈地说:“不知道为什么要让她受这个痛苦,而且现在已经十年了,我自己也好难受啊!”接着,患者丈夫突然转了话题,大声说,“这就是命啊,有人命好,有人命苦,我这一辈子就得跟她折腾,到现在了还不能清闲”。(W2-C-09)

显然,在照顾陪伴阶段,家属照顾者的困顿和不安在不断加剧,一方面受亲情和责任的推动需要不断增加照顾和陪伴的精力,给自己一个心安理得的答案;另一方面,又要不断面对日益严重的病痛折磨和生命的绝望气氛,让自己面对临终命运的现实拷问,导致精力投入的越多,就越需要直接面对临终的绝望,亲情变得越来越奢侈。

(三)维持平衡

在照顾陪伴过程中,家庭生活中的其他日常安排并不没有停滞,只是家属照顾者的主要精力投放在了患者的疾病照顾和陪伴上,包括患者自己也是这样,随着病情的发展趋于明朗,无论是患者还是照顾者都开始关注疾病之外的家庭生活内容。

最近这一些时间,妻子都在照看我,我有时候在家里躺着,有时候在医院住着,孙子的事我们管不了了,不知道他最近怎么样,我们有没有影响到他,您(社会工作者)能不能帮我问问看孙子的情况。(W2-B-19)

不论对于患者还是家属照顾者来说,其他家庭生活内容的出现,给他们绝望的病痛生活带来了新的希望。而且更为重要的是,只有借助这样的其他家庭生活内容的安排,家属照顾者才能与患者一起找到不再纠结于疾痛和命运不公这样的议题,慢慢学会在命运的挤压中看到新的生活希望。

随着患者病情的不断加重,患者妻子一直纠结于怎么开口和儿子说患者的事。前些日子,患者妻子硬着头皮将患者的病情告诉了儿子,但是她一开始认为儿子情商很低,不知道心疼他爸爸,他爸爸生了这么严重的病,都没看到儿子掉一滴眼泪。(W2-A-14)

没想到孩子有自己看待事情的角度,有自己的理解,他告诉社会工作者:

看到爸爸在床上很难受的样子,我很伤心。不过,爸爸妈妈很辛苦,我不能让他们为我担心,我得勇敢些。(FS-09)

正像孩子母亲说的那样,这一家庭不幸的痛苦事件却促成了她和孩子的成长,孩子仿佛变了一个人似的,一下子成熟起来,家庭也因此有了更强的抵御能力。当然,如果找不到其他家庭生活安排中的意义,患者与家属照顾者就会继续纠结于病痛的折磨和生命的绝望。

社工(有护理背景)为患者的伤口换完药之后,患者开始哭泣,一直说自己是子女的累赘,想死却死不了。社工试图转移他的注意力,说了一些其他事情,想让她的情绪平稳一些。患者并没有理会,还是一直哭泣,反复说自己真是累赘,该死的不死,拖累别人,真是没用等这样的话。(W2-C-15)

显然,维持平衡是临终关怀中家属照顾者生命意义重构的重要阶段。在这一阶段,无论患者还是家属照顾者都有了生命意义建构的分水岭,他们开始有机会从关注疾病的照顾和陪伴转向日常生活安排的维持。

(四)离世告别

经历了几个月的照顾和陪伴之后,尽管家属照顾者已经有了患者离世的准备,但是真正当这一天来到的时候,他们往往还是觉得不知所措,悲伤的情绪会随着患者的离世而爆发。

一提到刚因病去世的公公,作为儿媳的家属照顾者就掉了眼泪,一旁的婆婆也跟着情绪激动起来,一边掉着眼泪,一边手抖得很厉害。这几天婆婆每天都吃不了多少,怎么劝都不想吃,本来挺健康的,现在成了这样,让家里所有的人都很担心。(W2-B-18)

不过,此时最严酷的生命拷问是来自于家属照顾者的内心,因为患者的离世意味着他们再也没有机会为自己的亲人做点事情,尽点自己的力量。因此,自己照顾的不周,或者未竟的承诺就成为生活中的遗憾,牵扯着家属照顾者的注意力,让他们在深深的自责中怀疑生命的意义。

患者上周五去世了,社工决定这周跟进入户了解患者丈夫的状况。患者的丈夫见到社工后,与社工说:“没有带老伴出过远门是个抹不去的遗憾,还有很多我当时怎么就没有考虑到啊!不严重的时候,要是能够叫上大家,我们一起出去好好玩一下,多好呀(老人叹了口气,闭着眼,沉默了好一会儿)。”(W2-C-16)

社会工作者尝试强化患者丈夫的正向评价,让他看到自己在患者的照顾陪伴中已经尽力了,减少内心的自责,但是发现效果不好,患者丈夫这样回答社会工作者:

我对她没有做不好的地方,只是感觉我这辈子也没什么成就,她跟着我也没有过上什么幸福的日子,没有什么荣华富贵的生活,这让我感到很愧疚。(W2-C-16)

如果说这种愧疚感会随着时间推移慢慢减退,那么亲人离世之后需要面对新的生活安排,这是没有人能够替代的,而且这样的生活要求只会随着时间推移不断加强。

这是我第一次一个人去南普陀寺办事,还在那边随便吃了点东西,但是刚吃的时候就觉得喉咙被塞住一样,一想到以前我们一起生活的日子,根本就吃不下去。我们之前一起来过这里,现在,她就这样先走了,想到这,我的眼泪就忍不住流了出来了。这以后就我一个人活着,我要干什么呀(情绪激动,抽泣起来)。(FC-02)

一旦亲人过世而又找不到其他家庭生活安排的责任,此时,家属照顾者就会深深陷入过往感情的纠结中,尤其对于老老照顾的空巢老人来说,要在失去老伴之后再从其他家庭生活安排中找到新的责任,是一个非常大的挑战过程。

四、拉拆与重构中的生命意义

从表面上看,家属照顾者也像患者一样在临终阶段面临否认、拒绝、讨价还价、承认和接受等生活意义重构的阶段,但是实际上,如果把家属照顾者放回到日常生活场景中就会发现,他们与患者不同,在整个临终阶段承担着双重家庭角色,即患者的照顾者和其他家人生活成员的照顾者。这种双重角色给他们带来了生活中的双重责任,一方面需要照顾患者,尽自己的照顾责任;另一方面又需要安排好家庭的其他生活,承担起家庭未来生活的责任,而临终阶段的生命意义重构就是在这双重责任拉拆中产生的,涉及两个方面:如何尽自己的照顾责任以及如何承担家庭未来生活的责任。

(一)双重责任的拉扯

对于家属照顾者来说,尽管整个临终关怀可以具体分为初知噩耗、照顾陪伴、维持平衡和离世告别四个阶段,但是仔细分析就会发现,实际上,从生命意义的重构而言,维持平衡是分水岭,可以就此把临终关怀分为两个性质完全不同的大阶段,之前的重点是生命意义的解构,主要涉及家属照顾者与患者之间的照顾责任及其相互影响;之后的焦点是生命意义的建构,主要涉及家属照顾者与其他家人成员之间的照顾责任及其相互影响。

就初知噩耗和照顾陪伴阶段而言,这一大阶段是家属照顾者接到患者的临终通知决定是否继续照顾的阶段,也是家属照顾者打破原有生活安排,把照顾患者的生活放在首位的阶段。因此,这一大阶段主要拷问的是家属照顾者与患者之间的照顾责任。照顾责任承担的越尽心,留给家属照顾者的自责就越少,这也意味着家属照顾者越容易抚平内心的不安,放手患者的离世;相反,如果家属照顾者在照顾陪伴中不够用心,就会在患者离世时表现出内心的愧疚。这种愧疚感甚至会把家属照顾者在患者生病之前的生活遗憾也会牵连出来,让家属照顾者很难再有空间重建自己生活的意义。

就维持平衡和离世告别阶段而言,这一大阶段是家属照顾者学会平衡其他家庭生活安排面对亲人离世的阶段,也是家属照顾者重新回归日常生活,建构未来生活安排的阶段。在这一大阶段,家属照顾者开始着手建立没有患者影响下的生活,其他家庭成员的照顾责任在此阶段就显得非常重要,它不仅可以帮助家属照顾者找到新的生命希望和意义,而且也能够在一定程度上抚平患者的病痛和绝望。其他家庭成员的责任越重要,家属照顾者的生命意义重建也就越容易。显然,这对于空巢家庭来说,亲人的离世给家属照顾者的打击更为严重,因为他们重建生命意义的机会比较少。

不过,值得注意的是,这里只是为了解释的方便,才将生命意义的重建分为解构和建构两个部分,而在实际生活中,这两个方面是相互交错在一起的。一旦家属照顾者在照顾陪伴患者的过程中没有尽到自己的照顾责任,他们就很难在患者离世时释怀,而这样的拉拆又会影响家庭照顾者承担起其他家庭成员的照顾责任,重建生命的意义;同样,如果家属照顾者缺乏其他家庭成员的照顾责任,就很容易纠缠在与患者的照顾责任中,深陷自责而无法自拔。

(二)亲情与责任的交错影响

在家属照顾者的生命意义重建中,并非像人们常常想象的那样是一种亲情难以割舍,实际上,还有另一个重要影响因素,它也直接影响着家属照顾者的生命意义的解构和建构,这个因素就是责任。尽管在初知噩耗阶段,亲情是影响家属照顾者是否决定继续接受疾病治疗的重要因素,但是到了照顾陪伴阶段,在病痛折磨和生命绝望的挤压下,对患者的照顾责任在照顾陪伴中起着关键的作用。在维持平衡阶段,则是其他家庭成员的照顾责任发挥着重要影响。当处于离世告别阶段,家属照顾者又会面临亲情的影响,除了难以割舍与患者的亲情之外,其他家庭成员的亲情则对家属照顾者生命意义的建构起着重要的推动作用。

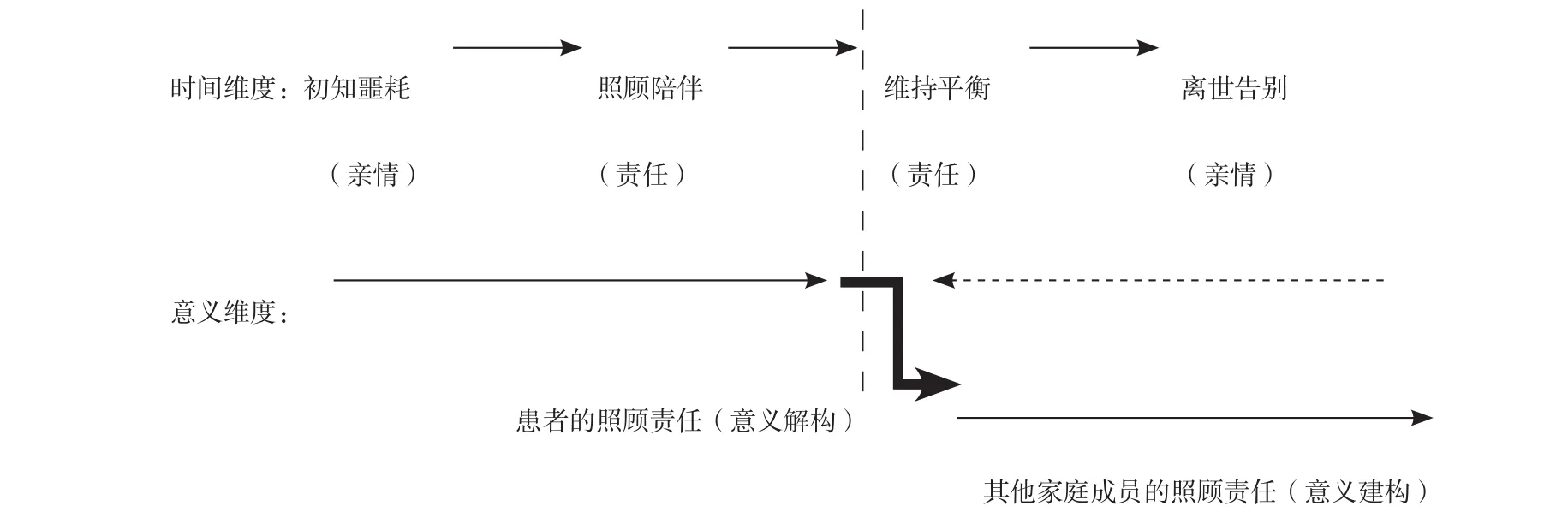

显然,在临终关怀的四个不同阶段,亲情和责任的作用是不同的,它们相互交错影响,一起推动家属照顾者对生命意义的寻找和建构过程。两者之间的交错影响关系见下图(1.1)所示:

图1.1 双重责任生命意义重构图

从上图1.1所示中可以看到,家庭照顾者在整个临终关怀阶段承担着两种重要的照顾责任:患者的照顾责任和其他家庭成员的照顾责任。这两种责任的变化分别影响着两种形式的生命意义的重构,前者是意义的解构,后者是意义的建构。而在整个生命意义重构中,两种责任在照顾陪伴和维持平衡两个阶段中的转换成为关键,使家属照顾者能够在患者的病痛和绝望中找到生命重建的希望,为患者的离世告别做好准备。

五、小结

在整个临终阶段,家属照顾者经历了初知噩耗、照顾陪伴、维持平衡和离世告别等四个不同阶段,他们承担着两种角色的照顾责任,即患者的照顾责任和其他家庭成员的照顾责任。这两种照顾责任的转换成为家属照顾者生命意义重构的关键,使他们能够一方面释怀与患者的情感和责任关联,另一方面又能够重建与其他家庭成员的新的情感和责任关系。

这样的结论对于开展临终阶段家属照顾者的社会工作者来说,有着重要的启发:首先,在初知噩耗阶段,社会工作者需要注重家属照顾者与患者的亲情关系,促使家属照顾者能够承担起患者的照顾责任,但是到了照顾陪伴阶段,社会工作者则需要强调家属照顾者的责任,避免他们的亲情在患者的病痛和绝望压力下受到伤害;其次,在照顾陪伴和维持平衡阶段,社会工作者需要做好两者责任的转换,使家属照顾者能够在患者的病痛和绝望中看到新的生命希望;再次,在离世告别阶段,社会工作者除了舒缓家属照顾者与患者的亲情减少自责之外,还需要培育家属照顾者与其他家庭成员的亲情关系;最后,在整个临终阶段,社会工作者需要把家属照顾者的生命意义重构分为意义的解构和建构两个部分,前者关乎家属照顾者与患者之间的照顾责任的变化,后者关乎家属照顾者与其他家庭成员之间的照顾责任的调整。