全国高效水土保持植物资源的概念范畴与分类

胡建忠

(水利部水土保持植物开发管理中心,北京 100038)

1 高效水土保持植物资源概念的提出

植物措施是水土保持的重要技术措施之一。若干年前,植物措施选用之植物,多属“生态型”,水土保持作用虽好,但经济效益很低,这在“计划经济”时代行得通,但在改革开放年代,农村土地包干到户,问题就自然产生了。面朝黄土背朝天的农民,完全靠土地吃饭,在解决温饱的征程中,他们需要的是“经济型”植物。因此,20世纪80年代,“生态经济型”植物便应运而生——既为了国家的生态(当然也是老百姓的生态),也为了老百姓的经济(实际上更是国家的经济)!国家、百姓两者间取得了短暂的平衡,水土保持生态建设取得了长足的进步。

21世纪的前15年,中国GDP已成全球第二,综合国力大大增强,国家、百姓对水土保持的要求也发生了天翻地覆的变化。生态产业化、产业生态化已成为生态文明建设追求的核心内容,水土保持植物配置已上升到满足国内外需求、顺应产业化体系发展的“大数据”层面,一切要追求高效。种植要高效,管护要高效,生态要高效,经济要高效,社会要高效。“五个高效”,促成了“高效水土保持植物”这一新提法的诞生。“高效水土保持植物”是“生态经济型”植物的升级版、加强版,汇集了政府、企业、农民三方的力量,为解决“三农”“城乡”“工农”等问题找到了一条捷径,突出了“高效”,落脚在“生态文明”。

据此,对“高效水土保持植物”这一概念定义如下:高效水土保持植物是指抗逆性很强、水土保持效益很好、经济效益较好、种植经营投入较少,且只能利用地上部分的多年生蕨、草、藤、灌、乔等植物资源。这类植物,选自水土保持生产实践中所用的传统植物资源,以及在林业、农业等生产实践中使用的“林果型”“饲用类”植物资源,是从中精挑细选出的生态经济兼用类型,可提供各种各样的工业原料,或直接利用,或进一步深加工开发利用,可再生发展,可持续利用。高效水土保持植物资源在国民经济建设和生态环境建设两个主战场上,都占有十分重要的地位。

2 高效水土保持植物资源的内涵与外延

如前所述,高效水土保持植物资源的“高效”两字,具体体现在五个方面:一是种植高效,二是管护高效,三是生态高效,四是经济高效,五是社会高效。这是其内涵所在。

所谓种植高效,是指在适地适树适草的前提下,植物的适应性、抗逆性强,种植后易成活、成林、高产,而且投入较低,种植推广容易。

所谓管护高效,是指采用常规技术措施,就可利用植物的萌蘖能力、发枝能力及自组织恢复能力等内在特性,对遭遇的自然灾害或人为中轻度破坏,实现自我迅速恢复或重建。

所谓生态高效,是指植物资源经科学配置后,能又好又快地发挥涵养水源、保持水土、防风固沙、改良土壤等生态功能。

所谓经济高效,是指有序、适度采集植物地上部分器官,直接或经加工后投放市场,农民能从中较快地、稳定地得到出售原料的收入,企业能源源不断地获得加工增值的利润。

所谓社会高效,是指通过生态、经济功能的充分发挥,对农村经济结构调整、劳动力转移、强化治安等社会整体功能的促进作用明显,最后体现为全社会的可持续发展、和谐社会的建成。

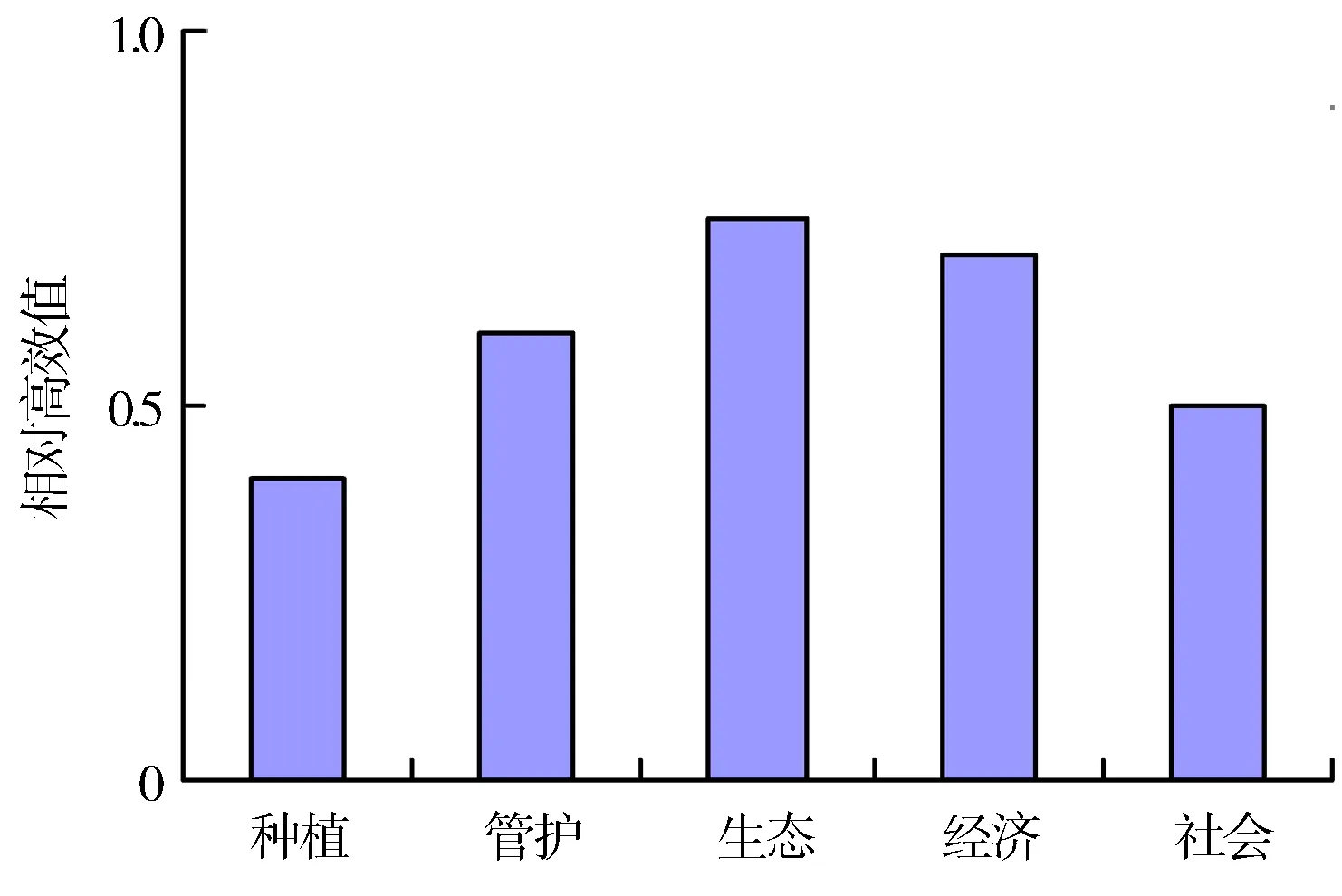

当然,细加琢磨还会发现,五个高效基本不可能同步实现。它在实施时间上是错开的,在要求程度上是有主次之分的。首先,要有种植和管护的两个高效,“三分造,七分管”,形成植物资源及其生态经济系统,这是基础。然后,才能逐步实现生态、经济、社会的三个高效,这是目的。生态、经济、社会三大效益追求中,程度亦不相同(图1),生态高效固然十分重要,但也要重视经济高效。不能再有“守着青山要饭”的想法,使“青山变金山”,才是最大的生态文明!

图1 五个高效的相对值示意

特别指出,高效水土保持植物资源绝对禁止对其地下部分的利用。原因显而易见:挖掘部分根系,不仅使植物元气大伤,还会因扰动土壤而造成水蚀、风蚀等水土流失;而挖掘整株根系,对植被造成的破坏、引起的水土流失危害会更大。因此,高效水土保持植物开发利用的前提,就是坚决杜绝对植物地下部分的掘取。

我国幅员辽阔,生态条件相差甚大,不同区域所选的高效水土保持植物区别很大。在环准噶尔盆地的荒漠化区,新疆阿魏这种多年生草本植物几呈均匀分布,虽然稀稀拉拉,但也能有效覆盖地表;在河滩阶地区,蒙古沙棘、中亚沙棘呈带状分布,郁郁葱葱,固土护岸作用十分明显。这些植物虽然并不十分高大,但都能够防风固沙、保持水土,都有很高的经济开发价值,就是高效水土保持植物。在海南岛,一些高大的热带林果植物,如澳洲坚果、紫檀等,生态、经济效益俱佳,是当地当家高效水土保持植物;而另一些相对低矮的姜科植物,如豆蔻、益智、砂仁,可作为林下伴生植物,利用高大乔木不能利用的空间,且符合热带雨林层层密布植物的特性,三大效益体现得完美无缺,同样也是高效水土保持植物。

可见,高效水土保持植物因地而异,不以大小论英雄,适地适树适草才是正道。每一地区都有各自适宜的植物资源,没有一种植物资源可以包打天下,也没有一种植物资源能够开发出万能的产品。

3 全国高效水土保持植物资源的类别划分

高效水土保持植物资源是近年来提出的一个新概念,其开发利用方向取决于其初步分类。

早在1933年,我国学者奚铭已[1]根据树种的用途,将化工类树种分为油料树、漆树、樟树、蜡料树、纤维料树、单宁料树、松脂料树、火柴梗树、木栓树、橡皮树等10个大类。

20世纪50年代初,我国树木学家陈植[2]将经济树种划分为油脂蜡类、药物类、香料(精油)类、嗜好(饮料)类、鞣酸(单宁)类、染料类、砂糖类、淀粉类、栓皮类、纤维类、果树类等11个大类。

1953年,日本学者西川五郎[3]将工艺作物划分为纤维料类、油蜡料类、糖料类、淀粉及糊料类、嗜好料类、橡胶和树脂料类、芳香油料类、香辛料类、单宁料类、染料类、药料类等11个大类。

1961年,中华人民共和国商业部土产废品局、中国科学院植物研究所[4]按原料类别,将经济植物划分为纤维类、淀粉及糖类、油脂类、鞣料类、芳香油类、树脂及树胶类、橡胶及硬橡胶类、药用类、土农药类、其他类等10个大类。

1991年,中国科学院黄土高原综合科学考察队[5]将黄土高原的野生植物资源划分为21类:淀粉及含糖植物、油脂植物、植物色素原料植物、饲用植物、蜜源植物、食用藻菌类、含维生素类植物、药用植物、纤维植物、鞣料植物、芳香油植物、树脂及树胶植物、经济昆虫的寄主植物、保持水土植物、防风固沙植物、与微生物共生的固氮植物、绿化美化保护环境植物、环境监测和抗污染植物、珍稀濒危保护植物、植物种质资源、引种驯化的经济植物等。

2005年,张卫明等[6]提出了辛香料资源、特种植物胶资源、色素植物资源、植物源功能性食品、植物源化妆品、药用植物资源、特种野果植物资源、特种野生蔬菜资源、能源植物资源等9类植物资源的分类方法,并据以开展有关研发。

2006年,胡芳名等[7]将经济树种划分为果木类、油料类、药用类、淀粉及糖类、芳香油料类、饮料类、调料类、化工类、竹类和其他类等共10个大类。

2013年,谭晓风[8]将经济林资源划分为果品类、油料类、药用类、能源类、香料类、饮料类、蔬菜类、化工类、饲料类和其他类等共10个大类。

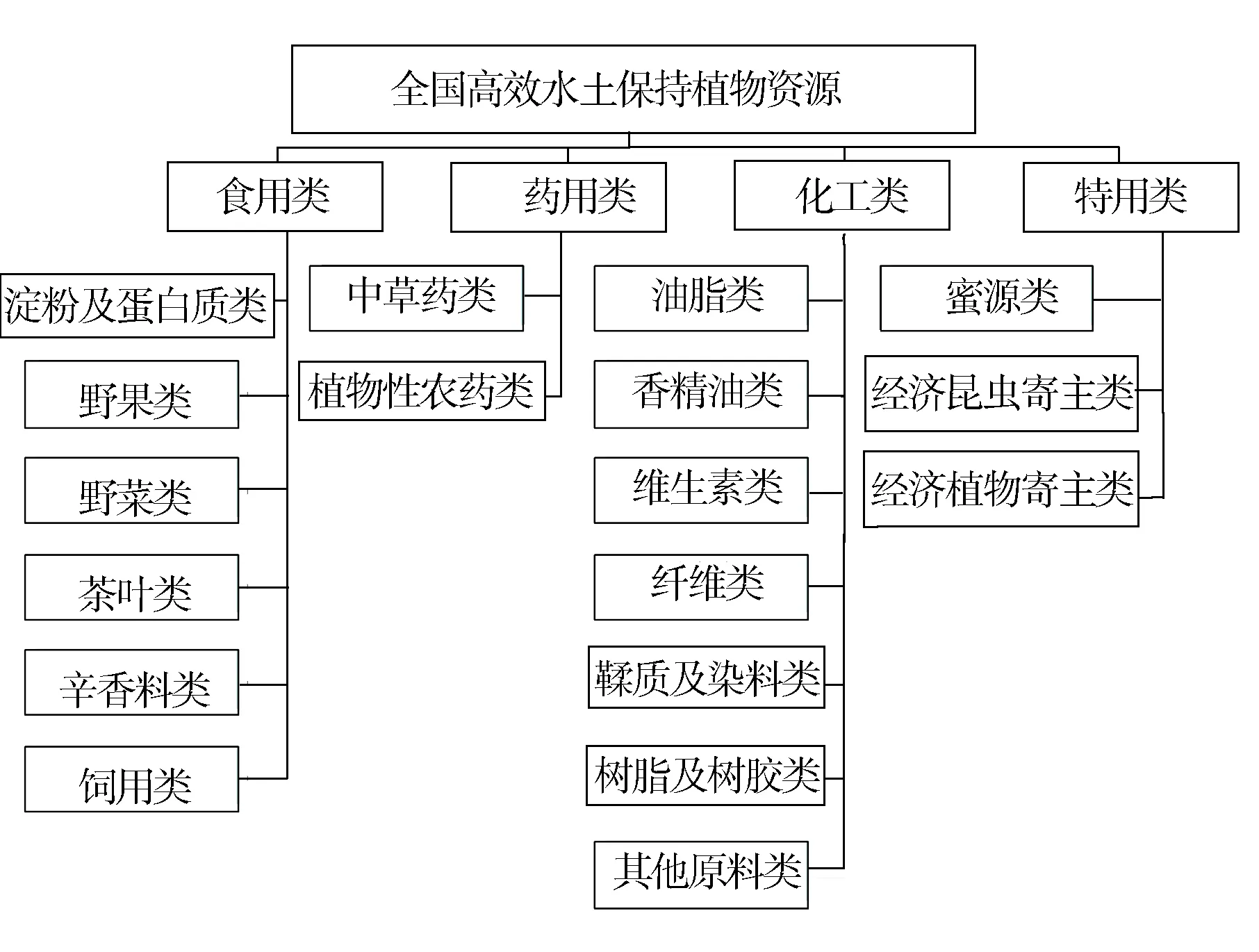

上述分类成果,少的有9类,多的达21类,大多数为10类。总体感觉分类太细太多,基本没有形成层级分类系统。因此,对我国水土流失区高效水土保持植物资源的分类,既参照前述分类成果,又结合水土保持工作的特殊性,按其开发利用方向,在一级分类上主要划分为食用类、药用类、化工类和特用类4个大类,每大类下又划分为18个二级分类,具体见图2。

图2 全国高效水土保持植物资源分类系统

据此,对近年来工作中初步选定的596种全国高效水土保持植物资源进行整理后,发现:食用类有263种,药用类有432种,化工类有388种,特用类有145种。

由于同一植物可能有不同的开发方向,同一植物可能分属几类,因此上述4个大类的合计值大于高效水土保持植物资源总数。

这一分类系统,充分考虑到了对植物资源初级产品的直接利用和加工利用两个范畴。食用类、药用类植物是指对初级产品直接或稍加简单处理(如食用类的炒熟或干制等物理处理,药用类的炮制等)后即可食用、药用的植物,这两类属于直接产品。对以初级产品为原料,经过化学加工工艺过程获得次级产品的植物,则归入化工类。化工类涵盖很多植物资源,考虑到分类的科学性,在二级分类中将有些小类合并在一起称为“其他原料类”。油脂类(二级分类)中虽然有一些为食用类,但绝大部分为工业用油类,考虑到分类的完整性,特别是油脂也要经过化学加工工艺过程,故一并归入了化工类。当然,加工利用方式包括多层次加工利用,方能形成产品系列链。蜜源类、经济昆虫寄主类、经济植物寄主类由于其特殊性,归为特用类。

18个二级分类使4个一级分类更加明细化,方便我国水土流失地区在生产实践中运用。