蝠鲼科动物保护现状及其影响因素分析

杨阿米 赵英男 周学红

(东北林业大学野生动物资源学院,哈尔滨,150040)

1 研究背景

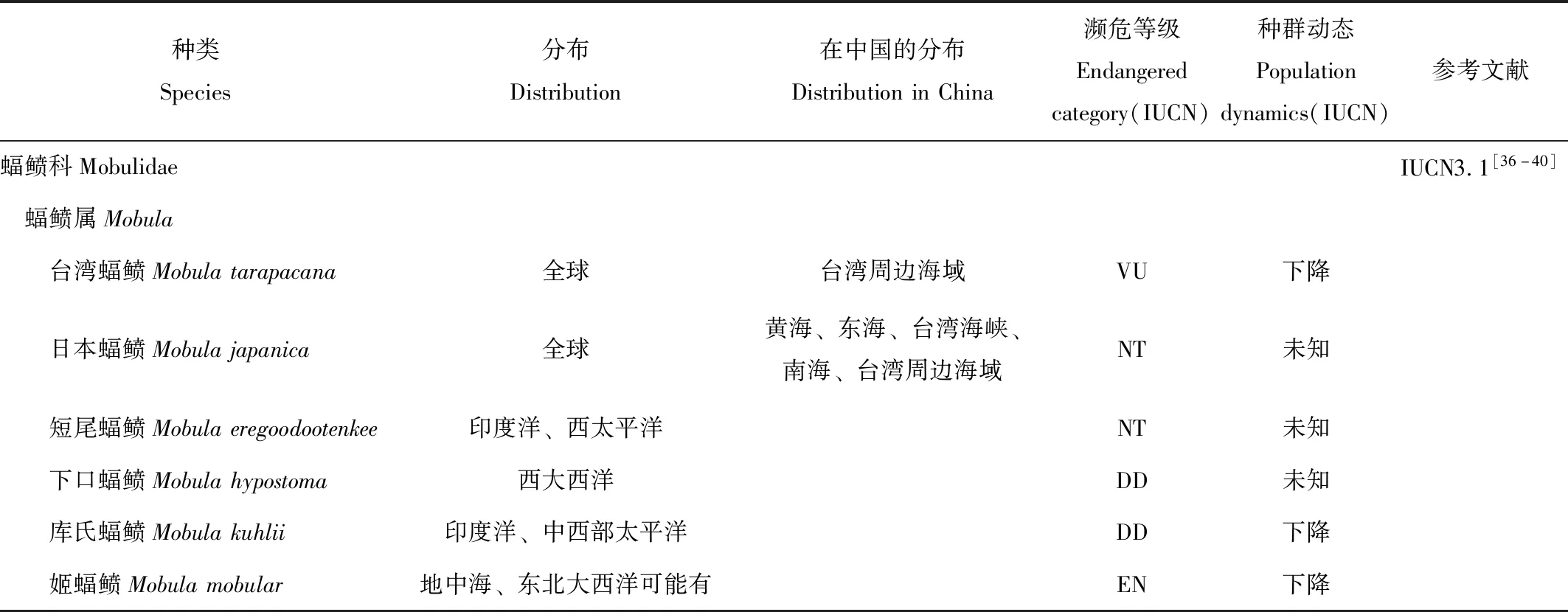

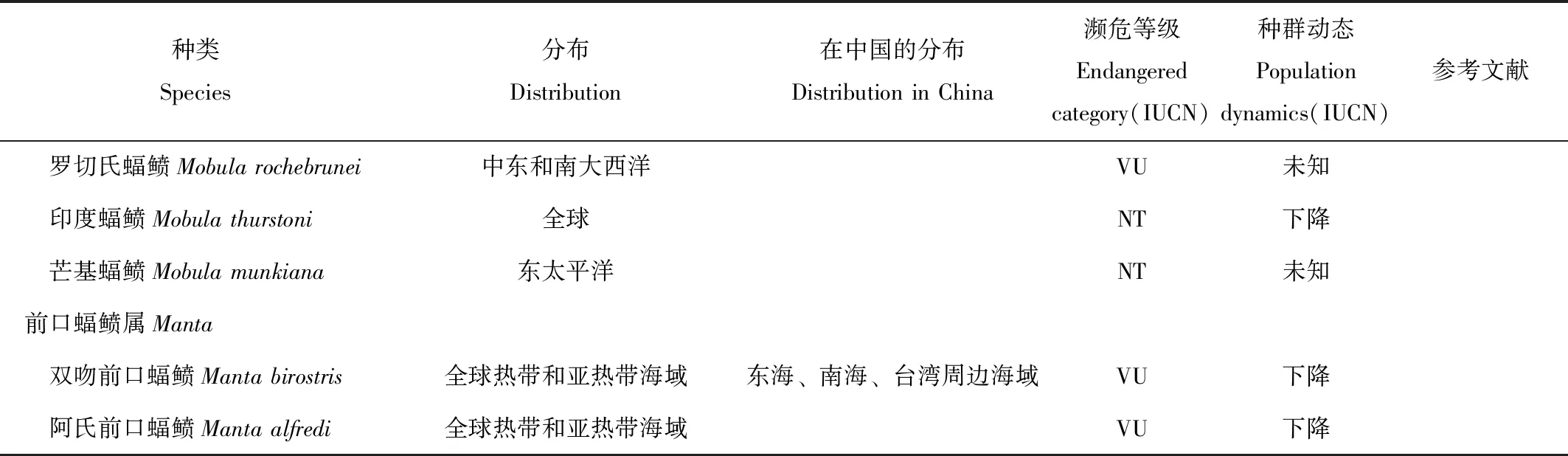

蝠鲼科(Mobulidae)共有2属11种(表1),中国有2属3种(表1),分布于全球的热带、亚热带和温带沿海水域,是重要的软骨鱼类资源之一。蝠鲼科动物因其自身的生物学特性及乱捕滥捞,种群数量急剧下降。据统计,全球范围内双吻前口蝠鲼(Mantabirostris)种群数量下降了近30%[1],在目标渔业区,各物种总的种群数量6年中减少了86%,在拉马凯拉海峡等密集目标渔业区,已出现部分物种商业灭绝[2-5]。国际社会及各国政府积极关注,蝠鲼科所有种被列入CITES附录Ⅱ及IUCN濒危物种红色名录(1EN、4VU、4NT、2DD,表1),但仍存在针对此类动物的目标渔业、兼捕渔业及监管不规范引起的过度捕捞、非法贸易等情况。

迄今为止,蝠鲼科动物的研究主要涉及种的分类[6-9]、种群数量[10-13]、摄食习性[14-17]、地理分布[18-21]、栖息地选择[22-25]、生殖生物学[4,26-28]、盘宽、年龄与生长[4,28-30]、捕捞业[12,31-32]、威胁及保护措施[5,33-35]等方面。国内外学者对蝠鲼科动物各方面有一定的研究,但关于其锐减因素及保护的研究却十分薄弱,所以本文在综述众多文献的基础上,针对蝠鲼科动物的保护现状及其影响因素进行了研究,以期为其保护工作的进一步开展提供一定的科学参考。

2 蝠鲼科动物保护现状

2011年,双吻前口蝠鲼列入CITES 附录Ⅱ,2016年,蝠鲼科所有种列入CITES 附录Ⅱ,2018年,IUCN 将蝠鲼科所有种写进《濒危动物红色名录》。1953年,新西兰颁布《野生动物法》,将蝠鲼科动物列为受绝对保护的对象[1];1995年6月,马尔代夫共和国对前口蝠鲼属(Mantaspp.)所有种及其身体部位实行出口禁令;1998年,菲律宾政府规定禁止捕捞前口蝠鲼属所有种,但因渔民的压力和缺乏渔业数据,1999年该禁令被取消,但自2003年起,该禁令重新生效;2007年,墨西哥政府规定禁止在其海域捕捞或杀死双吻前口蝠鲼,禁止拥有和交易蝠鲼科动物;2009年6月,马尔代夫政府宣布在前口蝠鲼属所有种重要栖息地及短暂停留区建立两个新的海洋保护区;同年,美国夏威夷州制定了法案,规定在此州水域内故意杀害或捕捞前口蝠鲼任意种的刑事处罚和行政罚款;2010年8月26日,厄瓜多尔政府规定禁止捕捞(包括兼捕)、运输、出售蝠鲼科动物[1];2014年1月,印度尼西亚通过立法保护其水域的前口蝠鲼属所有种,并积极打击其非法鳃板贸易。

表1 蝠鲼科的种类、分布、濒危等级及种群动态Tab.1 Species,distribution,endangered category and population dynamics of Mobulidae

续表1

注:极危(CR),濒危(EN),易危(VU),近危(NT),数据缺乏(DD),未予评估(NE)

Note:Critically Endangered(CR),Endangered(EN),Vulnerable(VU),Near Threatened(NT),Data Deficient(DD),Not Evaluated(NE)

3 蝠鲼科动物保护的影响因素

3.1 生物脆弱性

3.1.1 低繁殖力

蝠鲼科动物具有K选择的生活史特征,包括体细胞生长速度慢、繁殖缓慢和低繁殖力[27,28,34-35]。蝠鲼科动物一般1胎1仔,每1到3年1胎,尽管胎间隔不同,但大多数物种的繁殖力为0.5次/年,特别是阿氏前口蝠鲼(Mantaalfredi)这样较大的物种,其繁殖力为0.56次/年[18,41-43]。再结合蝠鲼科动物的平均寿命,可知其一生最多可产下10—16条幼仔[32],而濒危物种大白鲨(Carcharodoncarcharias)一次就可产下7—14条幼鲨[44]。

3.1.2 低恢复力

蝠鲼科动物的最大平均年内禀增长率与海洋哺乳动物的(rmax=0.07)较为接近,是软骨鱼类中最低的[45-46](r蝠鲼属max=0.077,r前口蝠鲼属max=0.116,r其他软骨鱼类max=0.26)。这意味着在低水平的捕捞死亡率下,前口蝠鲼属各物种恢复能力较低[11],蝠鲼属各物种可能局部灭绝[12,28];在中等水平的捕捞死亡率下,前口蝠鲼属各物种会在不到一代的时间(11年)内由100条小种群减少到不足10条,导致相关部门无充足时间进行有效的保护管理响应。此外,一些物种如日本蝠鲼(Mobulajapanica)、台湾蝠鲼(Mobulatarapacana),因其种群分布稀疏,高度分散,而更易受到威胁[47-48]。

3.1.3 高度洄游习性及可预测、易到达的聚集地

蝠鲼科动物具有高度洄游习性。Thorrold等[25]的研究表明,在亚述尔群岛被标记的台湾蝠鲼在 7个月内,穿过了寡营养热带和亚热带水域,游行的直线距离达3 800 km;Francis等[49]的研究表明,日本蝠鲼从新西兰通过公海到斐济南部的瓦努阿图,游行距离为1 400—1 800 km,时速为47—63 km/d;Stevens等[42]的研究表明,双吻前口蝠鲼从一聚集地到另一聚集地会横跨大洋。对蝠鲼科动物聚集行为的研究表明,日本蝠鲼大部分时间都成群结队地游行于水下50 m左右的区域内[23],台湾蝠鲼在夏天大量聚集于亚述尔群岛的海山周围、巴西的圣保罗群岛和哥斯达黎加的科科斯岛[21]。蝠鲼科动物高度洄游习性以及其聚集地可被预测、易到达的特征,导致其容易受到目标渔业、兼捕渔业、沿海和公海渔业的影响[23,25]。此外,蝠鲼科动物个体庞大,游泳速度缓慢,造成其更易被瞄准。

3.2 渔业及不规范的渔业管理

3.2.1 目标渔业

针对蝠鲼科动物的渔业已存在数世纪。历史上,渔民因肉、软骨、皮肤和动物饵料对蝠鲼科动物进行针对性捕捞[2,50-51],现如今也依然存在此现象。而近些年来兴起的蝠鲼鳃板(蝠鲼科所有种的鳃板统称为蝠鲼鳃板,下同)贸易推动了蝠鲼科动物目标渔业的出现和扩大。研究表明,12个国家中至少有13个针对蝠鲼科动物的渔业,其中多数为手工渔业。如,在菲律宾,针对蝠鲼科动物的渔业每年捕获约1 000条蝠鲼科动物,是为了向本地提供新鲜肉、干肉及鳃板,捕捞量的下降可能表明其种群已下降[2];在印度尼西亚,针对蝠鲼科动物的手工渔业传统上是为了当地消费,但鳃板和皮肤的出口可能会增加捕捞量,导致当地种群减少[5,52];在墨西哥,针对蝠鲼科动物的手工渔业至少始于20世纪80年代,主要是为当地提供鲜肉及干肉,不存在任何出口贸易;在莫桑比克,针对蝠鲼科动物的小型(50 km2)手工渔业每年捕获20—50条[53],主要是为本地提供鲜肉。可见,针对蝠鲼科动物的手工渔业,捕获其主要用于食品和当地产品[10,54]。手工渔业可能会对种群造成影响,如,Rohner 等人[55]将分布于莫桑比克的阿氏前口蝠鲼从2003—2011年的88%下降归因于手工渔业。

3.2.2 兼捕渔业

全球范围内至少15个国家的30个渔业都存在蝠鲼科动物的兼捕,并偶尔将其视为有价值的渔获物而进行保留[32,34,53,56-59]。据不完全统计,在印度尼西亚针对鲣鱼(Katsuwonuspelamis)的漂流网渔业每年兼捕蝠鲼科动物约1 600条[48];在秘鲁,55%的手工渔民每年兼捕约8 000条[60];全球金枪鱼(Thunnusthynnus)围网渔业每年兼捕约13 000条。对于从围网中捕获并释放的蝠鲼科动物来说,释放后死亡率较高,特别是对于那些身体毫无损伤的较大个体[49,61]。Croll等[34]认为,兼捕可能会显著影响捕捞死亡率。

3.2.3 不规范的渔业管理

一直以来,各国对于陆地动物的管理任重而道远,更不用说管理穿梭于各大洋之间的海洋动物了。研究表明,南美、欧洲、非洲和中东地区存在不受监管的蝠鲼科动物渔业[62];印度尼西亚、斯里兰卡、印度、秘鲁和莫桑比克等国家几乎没有渔业监管或有效执法措施,因渔业由低收入的沿海渔民经营,即便有保护措施,也难以执行[12-13];墨西哥于2004年全境禁止捕获、交易和消费蝠鲼科动物,但非法捕捞和持续死亡仍然存在;地中海无有力的监管措施,以至于出现大规模非法的中上层漂网渔业,导致姬蝠鲼(Mobulamobular)死亡[23]。这一系列的不规范管理导致了过度捕捞和高死亡率。

过度捕捞,其动力是巨大的经济利益,机制是通过对种群结构的破坏引起的,这种强大的破坏力远远超过了其维持自身种群结构稳定性的能力,从而导致种群逐渐衰落。研究表明,蝠鲼科动物的内禀种群增长率(r)比濒危的灰护士鲨(grey nurse sharks)还要低[63],也就是说,其种群数量大约为几千条,但每年仅在一个地点就捕获约1 500条[64]。同样,Dewar[52]发现,拉马克拉捕鱼船队的战略是找到一批双吻前口蝠鲼,跟踪并捕捞,直到它们消失。这表明,许多地区的死亡率似乎已超过其内禀增长率。斯里兰卡[32]和菲律宾[2]的当地研究表明,人类的过度捕捞可能引起种群衰落。

3.3 海洋环境遭受破坏

3.3.1 气候变化

海洋是海洋动植物赖以生存的家园,然而随着大气中CO2浓度的升高[65]全球气候变暖,海洋生境也随之发生了不可忽略的改变[66]。如全球表层海水pH降低了大约0.1[67];海洋上层(0—700 m)已经变暖,全球海表于21世纪末升温约1—3℃[68];海表UV-B(280—320 nm)辐射增强[69];全球海平面上升[65,70],仅2010—2014年,全球平均海平面的瞬时速率就由2.5 mm/a上升至3.8 mm/a[71]。可见,全球气候变化引发海洋生境的改变主要体现在海洋酸化、暖化、海表UV-B辐射变化和海平面升高等方面。

由浮游植物与浮游动物组成的浮游生物对生境改变的响应主要表现在初级生产力、生物量、多样性以及物种组成等的变化[72-73]。海洋暖化加剧了水体层化现象,导致真光层营养盐供给不足,进而降低了浮游植物初级生产力,如1990—2003年,全球的年初级生产力至少下降6%[74];海水升温导致浮游植物生物量降低;海洋酸化导致浮游植物多样性降低、物种组成改变,如浮游植物群落由金藻占优逐渐演变成大型甲藻占优[72,75];海表升温导致浮游动物生物量降低,如1949—1993年,加利福尼亚海水表层200 m的浮游动物生物量降低近70%[76-77];UV-B辐射增强导致浮游动物存活时间显著缩短[78],如UV-B辐射能增加海洋桡足类幼体的死亡率,降低雌体的存活率和怀卵率[73,79]。此外,海水升温导致珊瑚白化[80],并加剧了珊瑚的退化速率[81],全球范围内54%的珊瑚礁处于危机状态,其中15%将在今后 10—20年内消失[82];海洋酸化阻碍珊瑚礁形成和浮游生物等钙质外壳形成[83-84]。

由于气候变化对浮游生物产生的一系列负影响,导致以浮游生物为主要食物来源的蝠鲼科动物很难找到充足的食物,从而成为最易受气候变化影响的远洋物种[85]。此外,对珊瑚及珊瑚樵带来的负影响,导致以珊瑚礁为主要栖息地的阿氏前口蝠鲼的觅食、清洁、繁殖活动备受干扰[86]。而因全球气候变化引起的海洋生境改变是否直接对蝠鲼科动物产生负影响还有待进一步研究。

3.3.2 海洋污染

自20世纪70年代以来,污染物排放、垃圾积累、石油泄漏等人类活动引起的海洋污染日益严峻。如,2011—2016年,中国每年均有78%以上的排污口邻近海域水质等级为第四类和劣于四类[68];2018年,海洋科学家们计算出南太平洋亨德森岛上共有垃圾3 800万件,重达17.6 t[82]。尤其是在全球气候变暖的趋势下,海洋污染更加严峻。如,海水升温导致生物对污染物的抵抗力降低或增强了生物对污染物的敏感性[68]。

蝠鲼科动物对此的响应主要表现在食物来源量、食物安全性、死亡风险、栖息地等的变化。研究表明,蝠鲼科动物的主要食物来源浮游生物-藻类,因Cd2+和Pb2+等重金属及高浓度Cu2+,可溶性蛋白含量及抗氧化酶活性降低[87],生长和光合作用受抑制,原生质膜的渗透性改变,K+从细胞内丧失[88],导致藻类死亡率增大,引发蝠鲼科动物食物来源不足;蝠鲼科动物具有近海栖息地偏好,更易受到石油泄漏和污染物的影响[89];蝠鲼科动物也将面临越来越多的海洋垃圾风险[90],如在海洋中丢弃的网、塑料和其他类型的废物,可能会缠住蝠鲼科动物,降低其捕食能力,也可能使其摄食,导致有毒物质在体内积累;因珊瑚由弧菌导致的疾病暴发率随着海表温度的升高而增加[91-92],造成阿氏前口蝠鲼的主要栖息地珊瑚礁难以形成。

3.3.3 人为影响

人类活动范围的扩大打破了海洋动物的安宁或侵占了原本属于它们的片区海洋,为了满足旅游业的发展及沿海的开发利用,海滩保护网,近海水产养殖设施等近岸设施与船只不断增加,造成了蝠鲼科动物栖息地退化,同时这些设施与船只对其的缠绕与撞击可直接导致蝠鲼科动物受伤或死亡,如在南非和澳大利亚,用以保护沙滩泳客的鲨鱼网中常有蝠鲼科动物[53,93-94]。此外,由于蝠鲼科动物聚集地成为旅游热点地区,管理不善引起的与动物一起游泳或触摸其身体等行为会导致其应激反应[95]。

3.4 鳃板贸易对蝠鲼科动物保护的影响

在中国,因民间认为蝠鲼科动物的鳃板具有药用及保健作用,且其价格高昂,市场上每公斤可高达680美元[5,12],所以近年来已成为中国和东南亚市场的重要商品[5,57,96]。据O’Malley[62]对中国广州、澳门、香港、台湾等地的鳃板贸易的调查统计:2011年总销量为60.49 t,广州占比99.5%,总市场价值为12 621 458美元,广州占比99.3%,总鳃板需蝠鲼科动物48 608条,广州占比99.6%;2013年,广州销量增至120.47 t,市场价值为29 049 964美元,鳃板需蝠鲼科动物130 614条;2015年,广州销量大幅下滑,其库存(2.76 t)下降至2013年水平的约三分之一(37%,7.47 t),略高于2011年水平的一半(55%,5.05 t),而中国香港销量大幅增加,达到3.5 t,广州库存价值为726 060美元,香港市场价值为1 158 325美元,广州库存需蝠鲼科动物2 579条,香港鳃板需蝠鲼科动物2 135条。因此其认为鳃板贸易是渔业的主要推动力,导致蝠鲼科动物种群下降。有研究表明,在过去的10—15年,印度、斯里兰卡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、莫桑比克、巴勒斯坦和中国等国家用以供应鳃板贸易的渔业,已对当地蝠鲼科动物种群造成了严重影响。如,2005年,由于鳃板需求增加,印度钦奈启动了机械化刺网渔业,导致当地蝠鲼科动物种群可能已衰落;斯里兰卡用于鳃板贸易的渔业报告显示,每年捕获双吻前口蝠鲼1 000多条,蝠鲼属所有种55 000条,占全球蝠鲼科动物捕捞量的50%以上,捕捞量显著下降,可能当地种群已下降;印度尼西亚用于鳃板贸易的渔业产量降低了75%—95%[13,97]。中国市场鳃板的价格持续增长,Croll等人[34]认为,鳃板价值的增加有可能将蝠鲼科动物的兼捕渔业转化为目标渔业。

4 结语

针对蝠鲼科动物的保护现状及濒危状况,应结合其生物特性就其渔业、环境、贸易三方面采取以下措施。(1)加强蝠鲼科动物的基础科学研究、各国之间及与国际蝠鲼保护机构的合作研究、开展其资源动态监测。(2)重视气候变暖引起的海洋环境问题,在积极思考其给蝠鲼科动物带来的间接影响对策时也加强研究其对蝠鲼科动物带来的直接影响,做到趋利避害;建立健全的海洋法律体系与管理体制、生态污染处理系统,建设智能污染处理设施,提高海洋环境监测技术;充分认识积极面对气候变暖、治理海洋污染,约束人为活动的重要性和紧迫性,提高全民的海洋环境保护意识。(3)建立健全的、合理的贸易体制、市场规则和良好的监督管理机制;引导公众正确消费,拒绝非法贸易产品。