VR电影的媒介特性与传播策略探析

【摘要】麦克卢汉说过,我们是看着后视镜走向未来的,即所有的新媒介都在一定程度上依赖着旧媒介。由此,媒体考古学在西方大行其道。我们在研究新媒体的特性时,总是会从旧媒体或已有媒体出发。VR电影近年来不断探索发展,但我们对VR这一媒介、VR电影以及VR电影的传播特性还没有进行清晰的梳理。文章从传统电影媒介的视角出发,剖析VR电影的媒介特性,在此基础上探讨其具体的传播策略,展望VR电影未来发展的产业生态。

【关 键 词】VR电影;媒介特性;传播策略

【作者单位】罗婧婷,世新大学新闻传播学院。

【中图分类号】G209【文献标识码】A 【DOI】10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2019.12.022

2014年,Facebook 创始人Mark Zuckerberg 认为,人类传播方式从文字、图片到影像传播,下一步将转向VR。西方学者广义上将VR用来称呼信息技术构建起来的社会和文化上的虚拟化组织,包括虚拟社区(virtual communities)、虚拟企业(virtual corporations)和虚拟民主(virtual democracy)等。媒介研究者则对VR概念加以修订。在哥伦比亚大学新闻学院的一份研究《VR新闻学》中,传媒研究者认为,“VR是一种沉浸式媒介体验,它复制的世界可能来自现实环境,也可能来自想象空间,用户与VR世界的互动方式是身临其境的”。“VR电影”则是更细化的一个概念,文章探讨的VR电影是一种以VR技术为核心支撑,集综合游戏交互性、戏剧临场感与电影视听特性于一体的新文类。

一、处于十字路口的VR电影

随着当前科技的进步和发展,VR的热潮使VR电影成为大型电影制作公司和小型独立创作团队竞相探究的领域。第74届威尼斯电影节更首次将VR电影确认为一种全新的电影艺术类别,成立VR竞赛单元。尽管VR电影技术在HTC、Google等科技公司的强力助推下蓬勃发展,也得到了主流电影届的认可与支持,但我们对VR电影的认识与研究目前正处在十字路口。学术领域对VR电影最主要的探讨集中在电影学与VR技术领域。

在电影视阈的研究文献中,有学者从电影的艺术创作形式探讨VR电影的观看模式,或从电影美学的角度探讨VR电影的视觉奇观,或以电影产业的脉络作为出发点讨论VR电影的发展。在技术领域,学者们探讨VR技术在电影中的应用前景,或者VR技术在电影形态、电影观念和电影产业等方面带来的变化等。这些学者的研究视角都非常独特且很有启发意义。目前,VR电影发展的瓶颈并不在于技术方面的阻碍,媒介发展永远建立在已有的技术基础之上,再加之技术带来的影像质变,使VR电影并不一定按照传统的电影美学追求来发展。实际上,VR电影的发展最迫在眉睫的问题在于观众是否认可。除了技术上存在的缺陷,VR电影发展的最主要瓶颈在于创作者、科技公司和观众对VR电影这一文类没有达成共同的认知。不仅VR电影的研究处在一个十字路口,而且VR电影自身也正在游戏、电影和动画等传统文类的中心徘徊。文类规约是尤里·洛特曼所谓的强加在一级示意模式(即媒介)之上的二级符号体系。文类能使用局限来优化表达,引导预期并促进交流。所以,关于VR电影的研究除了从电影学和技术领域出发,认识这一文类的媒介特性与传播策略也很重要。

二、VR电影的媒介特性

1.画幅表现与互动概念

在电影发展的过程中,影像画框这一天然限制一直是影像传播的一道枷锁,为此,人们发展出一整套“出画”“入画”“景别”“调度”等视听语言进行弥合。整个电影发展的历史可以被看作一个画幅不断扩展的过程,画幅从最传统的4∶3到超宽银幕的2.35∶1,电影画幅的扩展展现了更开阔的视野、更宏大的场面。与此同时,既有的视听语言也面临冲击。例如,我们已经很难在超宽银幕的电影中找到大特写镜头了。VR技术与电影相结合的影像空间破除了电影画框这一概念,让观众通过VR头套设备看到影像空间呈现的360度全景影像,为观众提供了一个全景空間。

另外,互动概念也成为VR电影独特的媒介特性。就如金马《5×1》VR电影导演曾威量所言,“VR最大的特点就是沉浸感和真实感极强……VR电影内容最重要的是观众要参与进来互动”。VR电影更像一种游戏,在观众的互动参与中完成,这很大程度上调动了观众的参与感。由于VR的终极目的是为了完全接管人体所有的感知器官,然后通过计算机模拟的方式去反馈,让使用者具有强烈的沉浸感和临场感。因此,它具备这种沉浸、临场和交互的媒介特征。博尔特和格鲁辛两位在他们的著作中论及媒介形式的直接性。VR电影应该是直接性最理想的媒介,全景的画幅表现让观众根本意识不到媒介的存在。在VR电影中,由于画幅从超宽银幕增强到全景空间,以及互动概念这一新内容的加入,观众观看内容的主控权增强,那么,沉浸感也就随之增强。

2.窄景敞视与叙述观点

VR电影的“全景空间”属于福柯学术视野下“全景敞视”的概念,为观众提供了一个一览无遗的视角,而传统画框中的电影则对应Latour提出的“窄景敞视”概念,看的范围虽然小,但是看得仔细。全景敞视以一种整体的方式再现真实世界的部分,但这个整体的出现,让传统电影中的窄景敞视消失了。传统电影由于二维空间受画框的限制,景别的选择性更多。然而,就目前的VR电影而言,由于VR摄影机的特性,机器与被拍摄对象至少要相距1.2米,无法实现特写镜头。即便克服了这一距离障碍,由于观众拥有选择观看画面的主控权,可以选择观看全景画面中的任何一个部分,被拍摄对象不可能在VR的镜头里占满整个视域,所以,VR电影对细节展示能力的丧失,使它失去了窄景敞视的可能。

另外,VR电影的全景敞视还丧失了影像的语言功能,所以,叙述的观点也消失了。叙述的观点是指在叙述的过程中所表达出来的立场态度。传统电影的表达依赖视听语言的应用,不同的景别、角度和调度方式,以及繁复多样的蒙太奇能够将影像当作一种语言来进行自由的表达。VR电影则显得有些呆板。叙述观点的消失导致的后果就是摄影师的消失以及剪辑师的消失。VR摄影机的镜头是由24个镜头构成的球状镜头组,人们在拍摄过程中将场景中可见的一切东西都收录到镜头里。这就意味着在拍摄过程中,摄影师必定是现场缺席的状态。因为摄影师一出现便会穿帮,更不可能掌镜或运镜了,所以,VR电影里摄影师消失了。另外,由于VR影像全景的展现特性,几乎是一个场景由一个镜头完成,不存在镜头与镜头之间的剪辑问题,VR电影的后期工作偏向于将24个镜头的画面缝合成一个镜头。

VR电影这种新形式把传统电影单向的叙述变成了导演与观众共同完成的过程。观众被告知一个故事和主动体验一个故事在本质上是不同的。窄景敞视与叙述观点的消失,让共同观影这件事情变得多余,因为针对同一个文本,观众看到的是不同的内容,这也直接影响到VR电影的传播形式与产业生态。

3.电影视镜与声音定位

VR电影为了更好地满足观众身临其境的感受,除了视觉全景覆盖,还用跟踪技术对VR电影声音空间进行精确定位。跟踪技术的核心是灯塔激光定位,灯塔定位技术最早的原型是在1989年被提出的Minnesota Scanner。这种技术在VR电影出现之后得以被重拾,并且得到了广泛而恰当的应用。为了从听觉上体现VR电影的沉浸感,除了使用灯塔定位技术,创作人员还利用它建立两个坐标参考系统。因此,在VR电影的观摩中,我们可以发现,VR电影的观看现场除了能接收到头戴式耳机里随着观众转动头部而发生相应变化的声音,在影院里也安装有其他拓展电影空间的音响。金马《5×1》VR影展的现场则将延伸的空间音响组合放在放映厅的中间来确保观众观影的沉浸感。

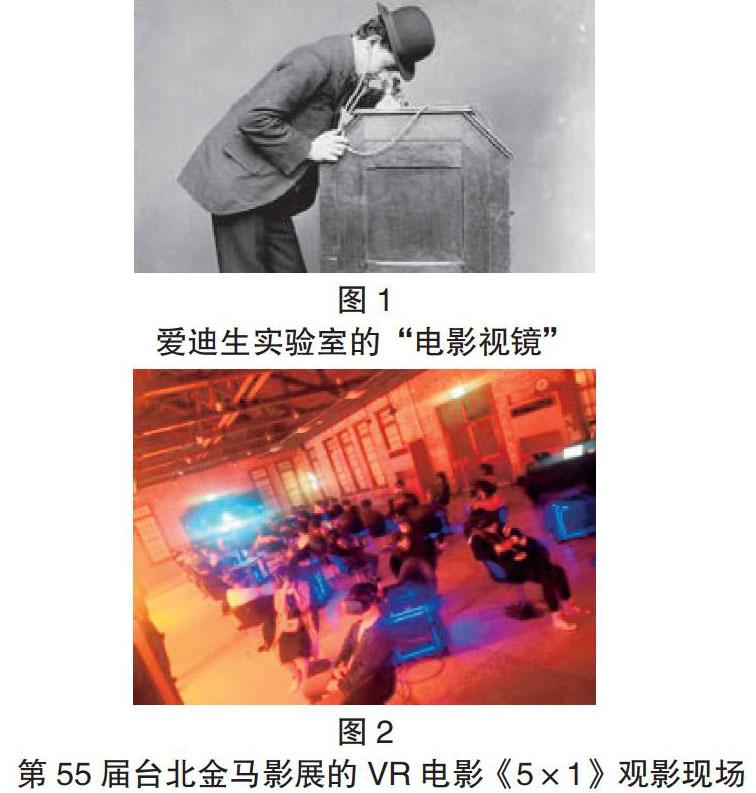

在VR电影的发展过程中,电影视镜的观看方式再次重现。在卢米埃尔兄弟使用“活动电影机”之前,爱迪生实验室的电影视镜就已经问世,见图1。不同的是,这个电影视镜的特点是每次仅能供一个人观赏,观众通过独乐的方式体验观影过程。图2为本研究在参与研究VR电影观影方式过程中拍摄的2018年第55届台北金马VR影展的观影现场。观众通过VR头戴式设备进行电影的观赏,一台VR设备为一人提供一次观影,这种观赏方式似乎又回归到爱迪生时代的独”模式。但是电影发明初期电影视镜的单独观看和当下VR设备的单独观看有着迥然不同的文化背景。相较于一人、一台、一次的独乐式电影视镜,卢米埃尔的众乐式活动电影机更能满足当时供应商利润最大化的需求,众乐形式的视听成为那一时期电影的主流娱乐方式。但现如今,社会生态早已变迁,大数据时代带来精准投放,越来越多的人开始追求个性化需求,这种个性化让独乐文化重新变成可能。由此,这种独乐的传播特性不再适应传统电影在大规模范围内短时间传播,而适应一种小规模且长时间周期的传播模式。

三、VR电影的传播策略

当网络平台的电影对传统电影构成威胁时,保守的学者们便开始发问,电影离开影院多远还能叫电影。他们分别从认知科学的离身认知到具身认知的转变,以及洞穴观影的有限理性和享乐特质等方面进行阐述,最后得出影院之外无电影的论断,其将电影媒介之核心概念与影院空间的特性进行了关联。然而,今天的VR電影与传统电影相比,已经没有洞穴寓言中的黑暗环境,因为观影环境已经与影像空间完全重合了,或者说观影空间消失了,VR电影也没有“一群人”以及“被束缚的身体”等状态,其几乎改变了电影的概念。VR电影不再由传统影院的环境所定义,其制作模式、再现模式与感知模式都与传统电影有所不同。从这个意义上,我们可以说VR电影动摇了电影的概念。VR电影并非是电影的一个亚类型,它引入游戏的互动性,且全景影像模糊了叙述视点,致使传统电影中的摄影师与剪辑师消失,使观众获得一种身处剧院的全景敞视和临场感,从而成为一种动摇电影概念的新文类。

VR电影观影方式的改变直接导致传播策略的转化。首先,全景画幅的放大与互动概念的加入加强了VR电影的沉浸感;其次,窄景敞视与叙述视点的消失大大削弱了VR电影的语言功能,使其叙述能力减弱;最后,电影视镜与声音定位系统的重拾从根本上改变了观影方式与影院空间,VR电影因为一人一机的独乐观看模式,只适合小规模观影。传统电影传播范畴内的档期、影院等概念在VR电影中彻底瓦解。

综上所述,相对于传统电影,VR电影具有沉浸感强,叙述性弱,适宜小范围、长时间周期传播等传播特性。基于以上传播特性,笔者认为,首先,VR电影的未来不在传统意义上的电影院,而在于科技馆、美术馆、博物馆和天文馆等功能性社会空间。VR电影的沉浸感在这些功能性社会空间的社会教育功能上能够发挥很大的优势,让这些功能性社会空间内的信息内容更高效地传达给观众。其次,VR电影的未来不在叙事这一娱乐方式,因为其在叙述方面具有天然的缺陷,而在于身临其境的体验,其体验故事的感知模式与传统接受故事的感知模式是截然不同的。最后,VR电影小范围、长时间周期的传播特性在传统电影的产业生态下不可能得到发展。然而,像科技馆类似的功能性社会空间常年具有流动人群,可以将VR电影设立为其一个附属的项目,观众不至于单独为了VR电影而来,馆方也不至于仅仅依靠VR电影票价这一项收入运营。这些社会空间是小范围、长时间周期传播的理想途径。而VR电影的叙事不再是核心目的,在这类功能性社会空间的场域里,VR电影旨在通过简单叙事的方式达到传播信息和体验的目的。

VR电影作为一个新兴的文化产业,重塑了人们观看VR电影的行为活动,开拓了人们的生活空间。这种新开拓的空间是由观影者自己的身体延展出来进行实践的空间,是按照人们的生活实践需求重新组织、创造出的城市新空间。这种新空间的出现既是传播形式的变化,也是观看方式的革新,自然会导致空间的意义转化。VR电影由于其传播特性,改变了电影的概念与影院空间,其传播形式与产业生态也将随之而发生转变。根据列斐伏尔“表征的空间”概念,VR影院将会是在特定的社会空间内创造出的具有象征意义或文化意义的建筑空间。根据VR电影的媒介特性,以及以此为基础而探讨的传播策略,VR电影传播的建筑空间不再是一个独立的、自足的场所,而是成为那些功能性社会空间中的一个项目。其核心在于,我们不要在把VR电影当作传统电影的一个特殊类型,从电影发展的视角来审视VR电影的生产方式和传播形式,而应该把VR电影视作一种特殊的文类,从其具有的媒介特性出发考虑其良性的发展及产业生态的构建。

|参考文献|

[1]甘霖,马妍. VR技术应用于当代电影的思考[J]. 现代电影技术,2017(12):22-26.

[2]胡超峰. 试论VR电影语系新特征[J]. 现代传播(中国传媒大学学报),2016 (12):163-164.

[3]李冰洁. VR电影观看模式的发展设想与分析[J]. 出版广角,2018(20):65-67.

[4]孙略. VR、AR与电影[J]. 北京电影学院学报,2016(3):13-21.

[5]唐源. VR影像创作的视觉美学解读[J]. 传播力研究,2018(24):2.

[6]王旭锋. 从历次电影技术革命展望“VR电影”的发展前景[J]. 电影评介,2017(9):10-13.

[7]王岩明. 试论VR电影还音制式的未来发展趋势——从电影声音的空间定位方式谈起[J]. 现代电影技术,2016(5):29-35.

[8]杨慧,雷建军. 作为媒介的VR研究综述[J]. 新闻大学,2017(6):27-35.

[9]于秀娟. VR(虚拟现实)电影生产瓶颈及管理政策研究[J]. 当代电影,2016(8):4-9.

[10]仲梓源,梁明. 数字影像时代VR技术对电影的改变[J]. 现代电影技术,2016(11):23-28+27.

[11]Bolter, J. D., Grusin, R., & Grusin, R. A.. Remediation[M].Understanding new mediamit Press,2000.

[12]Latour, B. Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory[M].Oxford university press,2005.

[13]McLuhan, M., & McLuhan, E. Laws of media: The new science[M].University of toronto Press,1992.