“互联网+”背景下高职认识实习教学模式的改革与实践

——以水利工程专业为例

韩红亮,冯建栋

(杨凌职业技术学院,陕西 杨凌 712100)

0 引言

随着信息技术的发展,“互联网+”在教育行业的应用日趋广泛。2015 年,教育部《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018)》指出,要顺应“互联网+”的发展趋势,构建国家、省、学校三级数字教育资源共建共享体系[1]。近些年,高等职业院校在教学信息化方面做了大量的探索工作,如在课程层面,蓝墨云班课[2]、优慕课[3]、优职途等教学软件在教学改革中被广泛应用,改善了教学效果。然而,实践类课程有它自身特点,其信息化教学模式尚不成熟,以认识实习为例,尽管当前有很多教育工作者对认识实习课程进行了研究[4][5][6],但受生源质量变化的影响,借助信息化手段对该门课程进行质量提升的改革仍在探索之中。

1 高职认识实习课程特征分析

认识实习是高职重要实践类课程,承担着专业感性认识、课程感性认知、专业文化认知的任务。

1.1 高职认识实习课程必要性的分析

1.1.1 专业认知的重要载体

实践课是高职学生学习的重要形式,一般高职专业的实践课比例不低于50%。高职专业的认识实习一般安排在大学一年级进行,专业教师带领学生到已建工程中去参观,学生在参观过程中体验本专业的发展方向,对专业进行初步认识。从这个意义上说,学生通过认识实习,能够对自己所学的专业有初步的印象,为后期学习打下情感基础。

1.1.2 课程学习的重要载体

认识实习一般在专业基础课和专业核心课等开设前进行,其还有个重要作用是为专业课程的学习做感性铺垫,为学生学习专业课提供认知对象,当专业教师讲解某专业知识时,学生能迅速地“调取”认识实习中见过的工程实体。以水利工程专业为例,在认识实习中参观水库工程,为将来学习“小型水工建筑物工程设计”、“水利工程管理”等课程奠定基础;参观喷灌、滴灌等工程,将为“灌溉排水工程技术”等课程奠定基础。

1.1.3 文化体验的重要载体

专业文化是在行业发展过程中形成的精神、价值、观念等,是从事该行业的人员共同遵守的价值观,在高职教学中,将专业文化融入教学内容,有利于为该行业培养高尚道德情操的专业人才。以水利工程专业为例,“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”的新时代水利精神是水利人的价值总结,是一代代水利人献身祖国、服务社会、精益求精的精神写照。在认识实习中,通过参观水利博物馆、水利管理局的展览室等,学生亲身体会水利精神和水利文化。

1.2 高职水认识实习课程存在的问题

1.2.1 涉及知识面广,实习任务难系统

认识实习的主要任务是认识专业、认识课程和体验文化。如,水利工程专业涉及到节水灌溉、水土保持、泵站技术、灌区管理、水工建筑物等内容,知识模块多,内容杂,各模块之间关联度小。学生很难自主做到将实习过程中学到的知识进行系统化,甚至造成学生头脑混乱,不知道来实习到底要学什么。

1.2.2 专职教师缺乏,授课内容难统一

认识实习一般集中在3-5 天进行,不配备专职教师,教学工作由相关教研室组织。在这种情况下,带队教师的讲课重点会因该教师的学科背景产生差异。如节水灌溉学科的老师一般给学生讲节水灌溉较多,讲其他知识偏少;水工学科的老师习惯将水工建筑物知识作为讲解重点,其他知识偏少。造成同年级不同批次的学生学习所获不同,甚至不能满足教学要求。

1.2.3 野外参观点多,实习纪律难组织

对水利工程专业来说,除城市给排水等工程外,大、中型水利工程一般分布在野外,故部分教学基地在市郊甚至山里,有的还在风景区。在实习现场授课过程中,学生出于好奇,加上学习习惯差,往往忙于看风景、照相等,即使强制性组织到一块,心也不在课堂,降低了授课效率。

2 高职认识实习“235”教学模式

基于上述分析,专业团队在教学实践的基础上,将线上线下教学模式引入课程教学,构建了高职认识实习的“235”教学模式,以下简称“235”教学模式。

2.1 “235”教学模式的内涵

2.1.1 两个教学平台

“235”教学模式中的“2”指的是两个教学平台,即线上平台和线下平台。在“互联网+”背景下,将认识实习教学过程与信息化技术融合起来,借助“优慕课”教学软件,搭建《认识实习》线上课程。

借助“优慕课”强大的教学功能,专业团队集中制作教学课件、录制教学视频、开发测试题目、开通讨论通道,形成了“线上自学——线上自测——线上互动”的学习平台。教师在课前发布学习任务、设定教学活动,课后可从后台获取学生学习的反馈数据。

2.1.2 三个教学目标

“235”教学模式中的“3”指的是三个教学目标,即专业认知目标,课程认知目标和文化认知目标。认识实习是水利工程专业学生第一次外出实习,应当达到各项教学效果,才有利于后期专业教学的开展。

(1)专业认知目标。通过认识实习,学生应对水利工程专业有更进一步的了解。应该让学生认识到该专业学生未来从事的岗位,让学生了解到该专业对应的节水灌溉、防洪除涝、水土保持、枢纽管理、灌区运行等典型工作任务。

(2)课程认知目标。通过认识实习,学生应对水利工程专业基础课和专业核心课程有基本的了解,应能够从实习参观过程中建立对专业课程的感性印象,如通过在西郊水库实习基地的实习,能够对“水泵站及电器设备”、“水利工程管理”等课程典型较好的学习基础。

(3)文化认识目标。通过认识实习,学生应对水利文化有初步了解,能够体会到献身祖国、服务社会、精益求精的工匠精神等有更深刻的感悟。如通过参观李仪祉纪念馆,让学生感受李仪祉先生刻苦求学、淡薄名利、服务祖国发展的高尚情怀。

2.1.3 五个教学步骤

“235”教学模式中的“5”指的是五个教学步骤。传统的认识实习教学普遍采用“三步法”开展教学,针对当前的教学问题,教学团队提出了“五步法”教学法[7]。即“实习前任务——实习前培训——实习中深化——实习后提高——实习后考核”。

(1)实习前任务。实习一周前召开实习动员大会,给学生布置自学任务,学生自行查阅资料,并进行线上自学及线上测试,提前熟悉实习基地情况。

(2)实习前培训。针对学生实习前自学情况,教师判断学生对实习基地的了解是否充分。在此基础上,对学生进行集中培训,培训内容包括实习基地情况,实习重点知识等。

(3)实习中深化。因前期已经重点知识进行了学习,学生在实习现场是一个知识验证和知识深化的过程,教师仅作重点实施的强调,学生在现场可以发现教学任务外的其他问题并和教师互动。

(4)实习后提高。作为实习后的一个重要环节,学生将实习现场看到的其他结构知识、水力现象等,回校后进行再学习,丰富自己的学习所得。

(5)实习后考核。实习一周后,进行考核,考核内容包括在线测试成绩、实习现场表现、实习报告成绩、实习日记成绩等,对学生的实习做出综合评价。

2.2 “235”教学模式的案例

“235”教学模式在杨凌职业技术学院水利工程专业认识实现课程中得到较好的应用,形成了较成熟的工作模式。现以该专业认识实习的一个实习基地——泾惠渠渠首枢纽为分析案例进行分析,展示“235”教学模式的实施过程。

2.2.1 典型工程简况

泾惠渠渠首枢纽位于陕西泾阳泾河干流,总库容510 万m3,坝型为微拱式混凝土重力坝。该枢纽与秦朝的郑国渠、宋朝的丰利渠、元代的王御史渠、明代的广惠渠和清朝的龙洞渠一脉相承。该工程是杨凌职业技术学院水利工程专业的主要实习基地之一。

2.2.2 教学模式实施

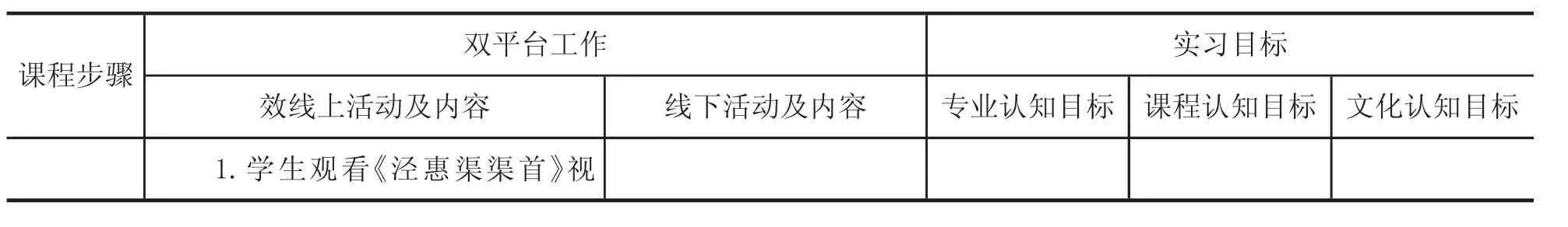

采用“235”教学模式组织学生到泾惠渠渠首枢纽学习的实施方案如表1 所示。

表1 泾惠渠渠首枢纽实习基地“235”教学模式实施方案

表1 泾惠渠渠首枢纽实习基地“235”教学模式实施方案(续)

由表1 所示可以看出,“235”教学模式的教学环节是环环相扣的,它有四个特点,一是在实习前通过线上平台对泾惠渠渠首的基本知识进行了学习,并且进行了自我检测;二是在实习前有培训环节,即在教室内解决疑难问题,如泾惠渠灌区的整体布置、重力坝的基本结构等问题进行了详细的讲解;三是课后有自我提高的环节,学生可以自学教学任务外的其他内容;四是进行专业知识的同时,水利文化的学习也纳入其中,有利于学生建立专业归属感。

2.3 “235”教学模式的效果

2.3.1 学生学习效果普遍改善

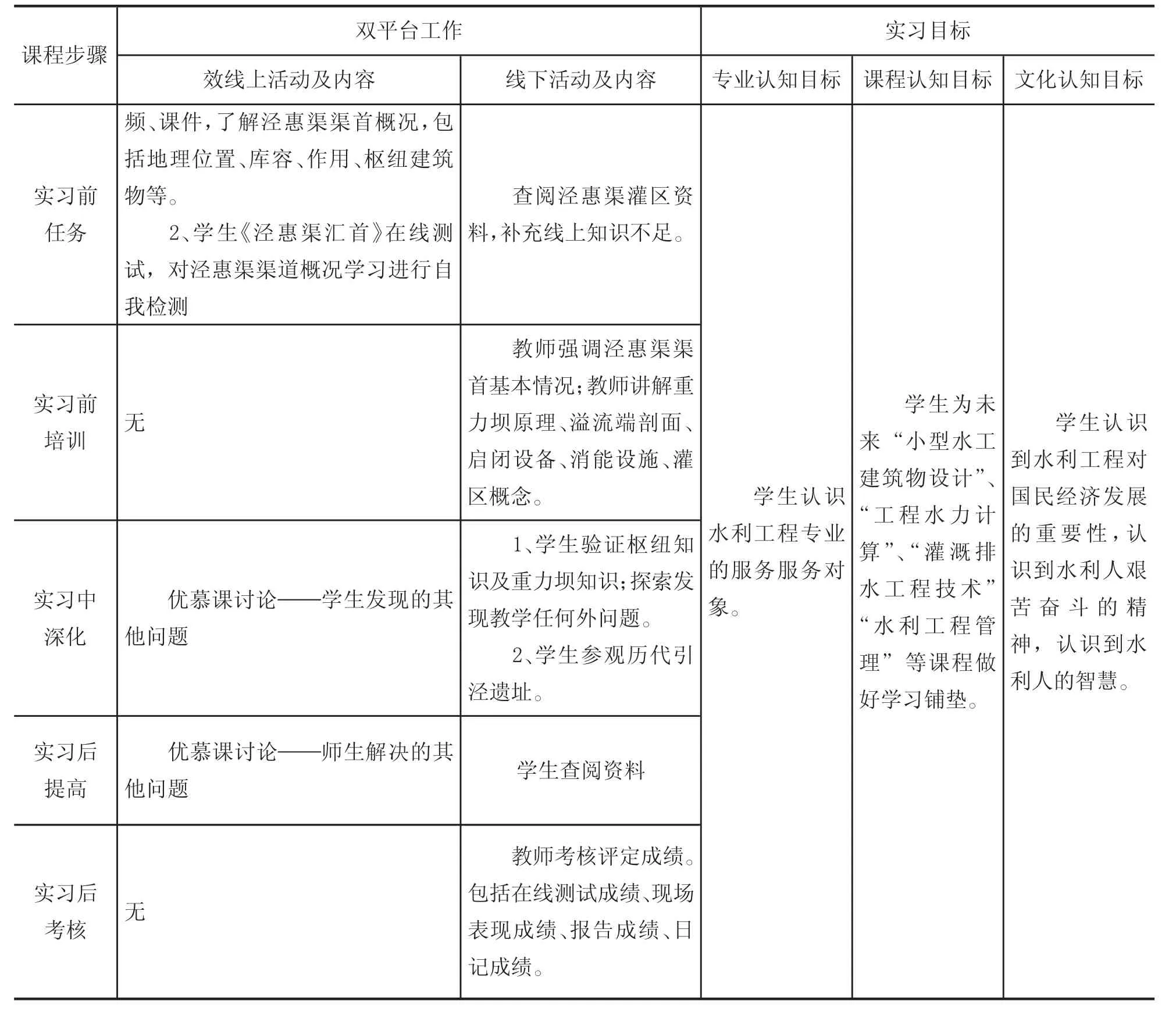

采用对比法进行分析,杨凌职业技术学院水利工程专业2014 级学生采用的传统教学法开展认识实习,在2015 级、2016 级、2017 级教学中采用了“235”教学模式,选择水利工程16093 班作为新模式的实验班,选择水利工程14069 班作为传统模式的对照班。采用调研问卷的方式进行了效果分析,设置了18 问题,归纳了“知识掌握度”、“课程兴趣度”、“活动参与度”、“课 程 满 意度”、“成绩优良率”等5 个分析指标,设置了“很高”、“较高”、“不高”等3 个程度等级,调研分析结果如表2 所示。

表2 泾惠渠渠首枢纽实习基地“235”教学模式实施方案

从上表可以看出,“235”教学模式大部分观测指标有不同程度的提升。知识掌握度“很高”的比例从传统教学法的“14.1%”提升到50.2%,说明“线上教学+实习前培训”对课程教学的改善是非常有利的。活动参与度“较高”以上的比例由原来的48.6%提高到97.1%,说明“线上教学+实习前任务”的教学方法在很大程度上促进了学生参与课堂的效率。课程兴趣度,新、旧两种模式没有显著性差异,主要是因为外出实习是一种现场教学,相对课堂理论教学本身就具备较好的吸引力。从学生成绩来看,实施“235”教学模式的班级其优良率有大幅提升。以上分析说明“235”教学模式在提高教学效果方面的作用的显著的。

2.3.2 教师教学管理更加有效

经过对教师的调研,团队教师几乎得到一致的结论:“235”教学模式实施以来,现场教学更容易组织,学生散漫、心不在焉的现象大幅减少,实习纪律组织工作更加容易。分析原因:通过前期的线上自学和线下培训,学生提前知道实习任务和重点,能够自觉开展现场认知,在教师讲课时,更加专注听讲,以便得到更大提升。

2.3.3 专业教学统一性明显增强

通过搭建优慕课网络课程,基本固化了教学内容。虽然每个批次的班级都有不同的老师带队,但所讲解的内容基本得到统一。该专业2015级专业核心课教师反馈:该年级的不同班级对认识实习的内容总体比较熟悉且班际差异较小,说明该教学模式对统一教学内容起较好的作用。

3 结语

“235”教学模式是在信息化教学改革背景下,针对高职认识教学中存在的问题而创新的一种教学模式,该模式符合高职教育教学规律,对当代高职学生学特点适应性强验证表明,该模式在提升学生学习兴趣、促进参与课堂方面效果显著,对实习教学组织也起到一定的推动作用。该模式从高职水利工程专业教学实践中提出,但对于水利类其他专业,乃至其他高职专业也有一定的推广价值。