异质性资源禀赋、分类治理与乡村振兴

于水 王亚星 杜焱强

摘 要:不同村庄的资源禀赋不尽相同,进而决定了乡村振兴路径抉择的复杂性和多样性。以异质性资源禀赋为逻辑起点、村庄分类为中间变量,构建乡村振兴的分类治理分析框架,并通过3个典型案例加以剖析。研究发现:异质性资源禀赋、村庄分类与乡村振兴三者之间关系紧密但作用机理并非线性。基于异质性资源禀赋可将村庄分为资源禀赋优势型、资源禀赋平庸型和资源禀赋劣势型,且不同类型村庄的内生发展动力及其振兴模式存在较大的差异。因而需制定分类治理的靶向振兴计划,厘清不同资源禀赋村庄振兴过程中政府、市场和社会的关系,以期实现乡村的分类振兴。

关键词:分类治理;资源禀赋;村庄分类;乡村振兴

中图分类号:F306 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2019)04-0052-09

一、问题的提出

城乡在基础设施、公共服务及社会保障等方面存在较大不平衡,城乡之间、乡村内部发展差距日趋扩大,造成了城乡发展的不平衡与农村发展的不充分。乡村发展不充分,而异质性是当前乡村社会最真实的写照[1]。村庄间资源禀赋的差异致使村庄的行为逻辑和发展方式具备较强的“异质性”[2]:一方面,我国地域辽阔,自然环境、地理位置、社会资源等资源禀赋差异导致市场化和现代化水平不一,城乡内生型发展动力相异;另一方面,伴随中国乡村的转型与变迁,同区域内的村庄分化和农民分层日益突出,使得村庄间获取资源和使用资源的能力差异明显,相同的政策输入可能输出相异的政策结果。鉴于此,旨在推动农村发展、弥合城乡发展差距的乡村振兴战略应运而生,从乡村异质性逻辑起点探究乡村振兴策略选择对实现农业农村现代化具有重要的理论价值与实践意义。

既往研究大多基于整体性治理、协同治理等理论提出了我国乡村振兴的应然模式,并没有阐释诸多农村存在的截然不同的“典型”模式。例如,贺雪峰主张保底式发展[3]、李昌平主张进取式发展[4]、唐亚林主张城乡融合式发展[5],他们虽然都意识到乡村发展存在多种模式,但却主张应以某种特定模式在全国范围内推广,实则是将我国农村视为同质化整体,忽视了农村转型期间异质化特点。现实中乡村治理实践的“一刀切”现象仍较为突出,譬如忽视区域资源禀赋概况抑或制度环境,盲目套用及复制其他模式,进而诱发“南橘北枳”的乡村发展困境,并易造成资源的虚耗和乡村发展的错位。国家诸多文件虽多次提到农村振兴需要坚持“因地制宜、分类指导”原则,譬如《乡村振兴规划(2018-2022)》中着重提出“分类推进乡村振兴”,但遗憾的是,国内部分学者缺乏对乡村振兴的分类治理认识,更多地集中于强调乡村的同质性,认为乡村振兴具有某个普适型发展模式。正如罗纳德(Ronald)经典的适应性治理理论所言,在面对复杂性、多元化和不确定性的治理困境时,尤其是在社会转型和激变时期要结合社会资源禀赋对目标对象进行分类治理[6]。鉴于此,本文关注的问题是:基于异质性视角如何系统、全面地划分中国农村类型?异质性资源禀赋与乡村振兴的逻辑关系是什么?不同类型村庄如何实现政府指导下的分类治理?

二、文献综述

(一)关于资源禀赋的相关研究

自赫克歇尔-俄林模型(H-O model)问世,资源禀赋对社会发展的影响一直是国内外学界研究的热点。早期研究主要集中于借助资源禀赋来论证比较成本优势在国家贸易交换和区域经济发展中的作用[7],普遍认为资源禀赋对经济发展具有积极作用[8-9]。但在20世纪末期,越来越多自然资源禀赋较优地区相继迈入中等收入陷阱,认为丰裕自然资源会阻礙地区经济发展的“资源诅咒”学说日渐兴起,学界针对该现象给出了“荷兰病”[10]、挤出效应[11]、政治制度诅咒[12]等解释。随着1991年林毅夫将资源禀赋理论引入乡村治理领域后[13],国内学界开始探究资源禀赋与乡村治理的关系。从土地流转视角,认为资源禀赋是影响土地流转的重要原因[14-15],并影响我国的农业规模化[16]、机械化水平,导致我国劳动生产率低下[17];从产业发展视角,资源禀赋会促进特色产业的发展并行成特色专业村[18],这一作用在文化旅游产业尤为明显[19];从收入增长与减贫视角,资源禀赋对农户收入有积极影响,可以降低农户贫困脆弱性的发生率[20]。第一类自然优势(地貌、气候、物产等)在经济发展早期作用明显,第二类自然优势(技术的外部性、市场的外部性)在经济发展后期作用更明显[21],但其异质性较为明显[22],且部分地区存在着资源诅咒的困境[23]。

总而言之,现有资源禀赋研究较多集中于微观视角,探究资源禀赋的某方面要素对农民流转土地、减贫或农地生产率等某方面的影响,未与乡村振兴战略相结合,缺乏宏观性和系统性。实际上,资源禀赋体现了村域综合发展潜力,是乡村振兴的基石。经济基础决定上层建筑,经济发展对于乡村振兴的“治理有效、乡风文明”等方面具有重要的推动作用,故而本文选用以经济禀赋为核心的综合资源禀赋作为村庄分类的依据。

(二)关于乡村振兴的策略抉择研究

目前学界关于乡村振兴的研究主要基于乡村的同质性视角,忽视其异质性,强调整体性治理。

1.乡村振兴的发展路径研究。(1)以贺雪峰为代表的保底派认为乡村振兴的重点应该是为农业地区的农民提供生产生活的保底[3],强调个人家庭式发展,主张富裕是个人的事情,国家财政只应负责保底[24]。(2)以李昌平为代表的进取派强调激活乡村内生动力,通过乡村内置金融激活乡村集体活力,主张集体自主式发展,实现乡村重振[4]。(3)以熊万胜为代表的分散突围派强调发展新的集体经济和新的家庭业态,实现多元自主发展[25]。(4)以唐亚林为代表的融合发展派主张统筹城市群,推进城市与乡土融合,进而使得大城市圈与多个城市群辐射的农村地区共享发展成果[5]。此外,部分学者主张通过提高农业科技水平、发展乡村旅游、完善配套设施来实现乡村振兴。

2.对村庄的分类研究。将我国视为资源禀赋较为同质的整体,仅存在行动逻辑的微观差距。贺雪峰将我国农村分为以宗族为行动单位的南方团结型农村、以亲族为行动单位的北方分裂型村庄和以家庭为行动单位的中部原子化村庄[26]。夏国锋将村庄分为宗族型村庄和宗教型村庄、世俗型村庄[27]。罗兴佐认为除了宗族、亲族和家庭型村庄以外,还存在于介于宗族和亲族之间的户族村庄[28]。王会将其分为低度分化村庄、中度分化村庄和发达地区村庄[29]。吕德文则按照村庄分化后的文化基础将我国农村分为新传统村庄、老传统村庄和新老传统相结合村庄[30]。文军按照村庄分化后,村民与村落的关系将农村分为4种类型:有村落有村民、有村落无村民、有村民无村落、无村民无村落[31]。徐勇将我国农村细分为6种类型:分化有整合;分化缺整合;弱分化强整合;小分化大整合;低分化自整合;高分化高整合[32]。

既有研究中不论是何种价值取向的乡村发展抑或是何种微观层面的“技术路线”,或是将我国农村视为一个同质性的整体,抑或是将其视为宏观资源禀赋同质而微观行动逻辑异质的个体,都忽视村庄由于自然和社会整体资源禀赋差异而存在的异质性。政策执行应有明确的靶向目标,靶向目标的同质化程度直接影响政策的适用程度,若以同一乡村振兴模式在全国推广,极易使得大量资源虚耗和形成村庄的扭曲式发展。保底、进取、分散突围、融合发展模式均不是乡村振兴的最佳路径,乡村振兴也不存在惟一发展路径。乡村振兴的发展路径应基于各类村庄的自然资源、区位、社会资源等资源禀赋而选择多种策略。

同时,现有的村庄分类研究对乡村振兴中“治理有效”有一定意义,但由于这种分类模式侧重于行动者逻辑,以激活村民参与公共事务治理的热情与村庄共同体集体行动的能力为目标,对乡村振兴的“产业兴旺、生活富裕”方面影响较小。异质性资源禀赋是对某一区域自然资源和社会资源状况的总体概述,能够有效反映该区域的发展优势与劣势。

三、分析框架:异质化资源禀赋对乡村振兴的影响机理

乡村振兴的本质内涵是实现农业农村的现代化,然而在该进程中不同农村的发展路径及策略选择必然各不相同。不同的资源禀赋决定着村庄不同的发展道路,在异质性资源禀赋的基础上做好村庄分类是有效实现乡村振兴的逻辑起点与基本前提。

(一)异质性资源禀赋视域下的村庄分类

村庄的异质性表现为村庄的自然资源禀赋和社会资源禀赋的不同,具体体现在经济禀赋、政治禀赋、文化禀赋、社会禀赋和生态禀赋的差异。其中经济禀赋是指村庄发展所需的经济基础、市场条件、比较优势等,同时也包含自然资源禀赋的工业原料资源、农业生产条件等。政治资源禀赋既包含村治水平、村庄共同体的凝聚力,也包含基于历史因素的特种政治资源(如小岗村、革命老区村落等)。文化资源禀赋是村庄具备的历史文化资源和村庄的文化生态,前者强调旅游业发展潜力,后者强调乡村现行文明风貌。社会禀赋是村庄所具备的社会资源网络,包含着村庄通过乡贤、外迁村民等获取村外资源的能力,不同于广义上与自然资源禀赋相对的社会资源禀赋,社会禀赋强调村庄获取社会资源的能力。生态禀赋是村庄所具备空气、水体、土壤等质量的抽象概括,属于自然资源禀赋。村庄发展是经济、政治、文化、社会、生态的共同发展。经济发展是村庄发展的基础,故而村庄分类以经济禀赋为核心,将村庄分为资源禀赋优势型、资源禀赋平庸型、资源禀赋劣势型三大类。

1.优势型村庄。资源优势型村庄指在满足区域内居民基本生存需要的基础上,具备某种或多种资源优势的村庄,需存在两个前提:第一,能够满足村民的生存需要。部分资源密集区域可能蕴含着巨量的自然资源或历史文化资源(如楼兰古国),但由于区域内自然环境极其恶劣,无法提供人类生存所需要的基本生活资料,也不能形成集聚的村庄。第二,能够满足村民的发展需要。村庄具备某种或多种资源优势,这一资源优势是临近区域乃至全国其他区域所难以企及的。资源优势型村庄具体可细分为以下几类:(1)自然资源富裕型村庄,通常具备富集的工业生产原料、特种农业种植条件或独特的自然风光,能够从事原料开发、特种农业种植或发展旅游等条件,如吉林榆林镇“人参村”,得天独厚的人参种植条件使得村庄培育了十余名“亿元户”。(2)区位优势型村庄,通常分布于城市周边或交通干道,由于区位优势,能够部分共享城市基础设施、吸引城市資本,分享城市发展成果。如上海九星村,毗邻上海的区域优势,使其成为中国“市场第一村”。(3)历史文化富集型村庄,指村庄极具文化底蕴,拥有丰富的历史内涵和文化资源,具备发展文旅产业的资源禀赋,如安徽宏村,保存完好的明清徽派建筑使其极具旅游市场。

2.平庸型村庄。资源平庸型村庄指村庄并不具备特殊的资源优势,也没有明显的资源劣势。资源平庸型村庄占据着我国村庄的主体,也是乡村振兴的重点所在,具有五大特点:(1)远郊性,即村庄距离城市较远,难以有效地实现城乡互动;(2)封闭性,即村庄交通并不发达,虽然具备村镇级别公路,但离省级公路和国道仍存在一定距离,交通相对封闭;(3)农业性,即村庄以发展农业为主,这也是由于远郊和封闭特征造成的;(4)传统性,即村庄仍较大程度上保持着传统村庄特色,如熟人社会、无诉讼等;(5)空巢化,大量农民开始向城市迁徙、进城务工,但其并未实现由农村人向城市人的身份转化,青壮年外出,老人和孩童在“巢”。

3.劣势型村庄。资源禀赋劣势型村庄指村落综合资源禀赋难以满足人们的生产、生活需要,不适宜人类的生存和发展,此类村庄占比较少。但相较于其他村庄,该类村庄发展的不平衡与不充分尤为突显,可分为资源稀缺型村庄和极端贫乏型村庄。第一,资源稀缺型村庄指村庄的资源禀赋勉强满足居民的生存需要,但远不能满足居民的发展需要,该类地区主要分布于中西部土地生产率低下的山区和高原地带。第二,资源贫乏型村庄指村庄资源禀赋无法满足人类的生存需要,饮用水和食物匮乏或自然灾害频发,无法适应人类聚居,该类数量极少,且主要集中在沙漠、荒原地区。

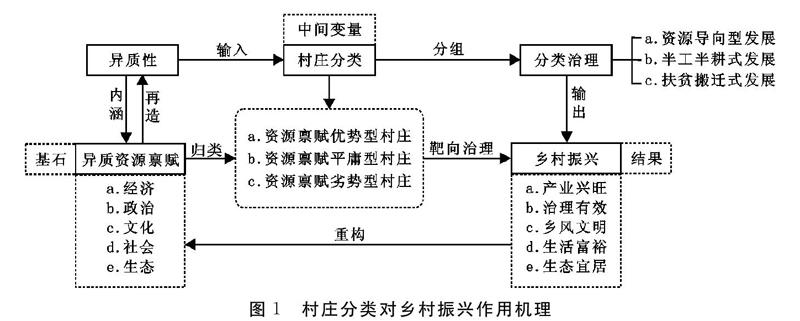

(二)村庄分类对乡村振兴策略抉择的作用机理

基于异质性资源禀赋的村庄分类能够反映村庄发展的优势与劣势,避免资源的虚耗和发展的扭曲,进而实现乡村的分类振兴。如图1所示,基于村庄资源禀赋异质性对村庄进行分类,针对不同类型村庄实现分类治理与分类振兴。

在此过程中村庄资源禀赋并非是完全静态的,会随着分类振兴的实施而重构村庄禀赋结构,实现由低水平资源禀赋向高水平资源禀赋村庄转化,进而实现更高层次的发展与振兴。具体分析如下:

1.异质性是村庄分类的逻辑起点。异质性是区分村庄的本质属性,也是村庄分类与乡村振兴的逻辑起点。改革开放以来,乡村处于社会转型的动态演变过程之中,计划经济时期的同质性乡村样态日趋向强异质性的社会样态转化,体现在经济、政治、文化、社会和生态方面。经济方面的异质性是乡村整体异质性的基础与突出表现。部分农村由于区位、历史等因素,通过发展工业、服务业实现了产业结构转型和经济的跨越式发展,而多数农村仍呈现农业经营的单一模式。在经济异质性作用下,大量中西部农民向东部迁徙,通过进城务工分享工业化城市化发展成果,不同程度地带来了输出地基层民主、乡村文化和乡村社会的空心化,输入地乡村社会也不同程度地由熟人社会向陌生人社会转型,进而使得不同村庄间的政治、文化、社会呈现异质化特点。同时,对自然资源的开发与攫取,高排放工业的大量存在,使得我国乡村生态环境也呈现异质性的特点。

2.村庄分类是分类治理的前提条件。政府应明确区域内村庄资源禀赋现状,基于以经济禀赋为核心的综合资源禀赋对域内村庄进行分类,将同质性较强的村庄进行归类是实现分类治理与分类振兴的重要前提。

3.分类治理是乡村振兴的重要抓手。农村“异质性”的属性,导致乡村振兴的机理复杂,而基于异质性资源禀赋对不同类型村庄分类治理是实现分类振兴的重要策略。基于异质性资源禀赋的不同类型村庄实现分类治理,以期实现分类振兴。

4.乡村振兴重构村庄的禀赋结构。乡村振兴并非乡村发展的终结,而是更高层次发展的开端。在此过程中,政府应对乡村发展的方向和规划进行宏观引导和斧正,在新的资源禀赋现状下引导村庄更新发展规划。

四、案例实证:乡村振兴的异质化起点及发展之路

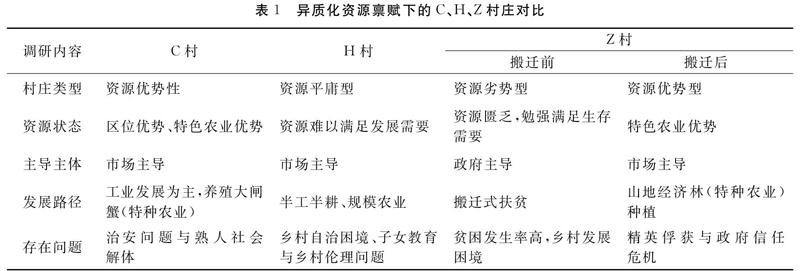

课题组在深度调研基础上,通过网络渠道搜集了大量的辅助材料,运用代表性和可复制性原则对案例进行了筛选。基于代表性原则,东、中、西部各选取1个村庄,且3个村庄分别属于资源禀赋优势、平庸与劣势型;基于可复制性原则,笔者排除了九星村、华西村等特殊历史机遇下形成的村庄,选取村庄人口结构、产业结构、离县(区)距离居于同区域中游水平的村庄。自2015年起,课题组每年7-9月分别对3个村进行驻村调研,每年驻村20天,并通过走访、电话访谈和查阅县、镇、村三级档案资料,收集村庄变迁、农户生计等相关数据和资料,见表1。

(一)典型村庄概况

案例1:资源禀赋优势型的苏南C村。C村位于江苏南部,毗邻沙家浜风景区,共有878户,常住人口3 878人,流动人口约8 000人,占地面积约5.1平方公里,其中村自然水域面积约600亩,耕地面积120亩,村工业用地约82亩。由于距离上海、苏州较近,苏嘉杭高速公路、锡太一级公路贯穿全村,属于典型的区位条件优势型村庄;同时由于该村距阳澄湖较近,故大力借助阳澄湖蟹品牌发展虾蟹养殖,极具特种农业型村庄特色。

案例2:资源禀赋平庸型的鄂中H村。H村位于湖北省中部,共有405户、1 518人,耕地面积2 818亩,毗邻省道,但距离最近县城约1小时车程,无历史文化资源,且风景与一般农村无异,产业结构以种植业和养殖业为主体,属于典型的资源平庸型村庄。

案例3:资源禀赋劣势型的滇西Z村。Z村位于云南西北部高山地区的少数民族聚居区,(搬迁前)海拔约为2 700米,71户,共计311人,2012年该村人均GDP仅1 100元,属于典型的资源禀赋劣势型村庄。由于地形地势的限制,村庄交通极其不便,需要先通过摩托车、畜力车方式行驶4.7公里山路才能够乘坐上通往县城的班车。封闭的地形使得村庄仍保持传统自给自足的农业经营方式,产业结构极其单一。

(二)分类治理:乡村振兴的策略抉择

1.资源禀赋优势型村庄的乡村振兴之路。由于C村的区位优势,工业和商业资本受市场作用自发向该村流动。20世纪90年代末以来,村两委积极招商引资,推动该村工业发展。调研发现该村通过合作社模式对外进行集体资产、土地租赁,吸引了以当地著名纺织企业为首的工商业企业入驻,获取了巨额的租金收入(仅该著名纺织企业一家一年就上缴55万元租金),提留部分租金用于村庄发展后,剩余由村民理财小组进行分红。此外,村民在获得分红的同时,就近进入工厂务工、承包精养蟹塘,基本实现了自身的生活富裕。截止2017年底,该村人均可支配收入就达3.7万元,高于同期全国城镇居民人均可支配收入(36 396元数据来源《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》。 )。同时,在县乡两级财政配套下,村庄大力加强村庄环境治理,加强绿化并兴建了污水处理厂,生态环境优越。但是随着村庄的繁荣,大量外地人口也流入该村务工,使得当地治安有所下降,加之城市文化的冲击使得传统的乡村文明几近衰亡,村庄由传统睦邻友善的熟人社会转化为日渐冷漠、逐利的陌生人社会。

2.资源禀赋平庸型村庄的乡村振兴之路。H村由于距离城市较远,又缺乏旅游资源,工业和旅游业均未涉足该村;再加上人均不到2亩地,乡村固有的资源禀赋难以满足村民的发展需要。故自21世纪初,村民陆续外出务工,2018年700余名青壮年劳动力外出务工,留下了老人在家务农或照顾孙辈。外出务工对村庄的收入结构及资源禀赋产生较大的影响:(1)政府结合务工实际情况开展职业培训以助力于增加人力资本。青壮年随着务工工龄增长和政府组织的劳动培训,逐渐转变为技术娴熟的熟练工人,年收入介于4~10万元之间;同时,少量农民由于具备商业头脑,外出承接工程、经商,年收入能够达到10~50万元,远远超出务农收入。(2)通过流转土地增加自身家庭收入。部分农户开始向外流转土地,村庄内出现了承包数十亩土地或鱼塘的经营大户,他们通常更了解市场动向,同时具备科学化经营的技能,年收入往往也能够达到4万元以上,极大地推动了乡村发展。调研发现2017年该村人均收入1.6万元,绝大多数家庭都搬入了别墅式洋房或城镇小区居住,近100户家庭购买了小汽车。(3)地方政府结合当地实际情况加强村民社会保障建设和美丽乡村建设。该村共计有35户贫困户,县乡投资在该村建有保障性住房,提供给该村3名孤寡老人和1名残疾人居住;地方政府出资完成了乡村公路硬化、村庄公路两旁观赏性树木栽种和破旧房屋的重建与粉刷,乡村生态环境良好。但是,由于劳动力外移导致村级公共事务无人管理,大量留守老人和留守儿童的生活也面临诸多困境。

3.资源禀赋劣势型村庄的乡村振兴之路。Z村搬迁前资源禀赋仅能勉强满足当地居民的基本生存需要,当时未充分考虑本村实际情况而照搬了其他地方农村治理模式,例如教育扶贫、完善社会保障、直接性经济援助等,但最终未能从根本上改变地方资源禀赋匮乏的现状,收效甚微。2013年初,當地政府结合区域资源禀赋几经论证并实行搬迁式扶贫,将原村搬迁至县城区域位置较好的地方。同时,由县政府选聘专家对农户进行技术指导,并免费给村民发放核桃、枇杷等经济林树苗、中药材种子,在种植大户的带领下广泛在山坡地带种植。起初多数农民不愿意种植此类作物,因为投入回报周期至少3年以上,但在发现试种者的巨额回报后,便纷纷效仿。2017年底,种植枇杷、中药等的种植大户已实现巨额回报。以和某为例,其承包了20余亩山地,种植核桃树400株、枇杷树140株,2017年已实现7万元纯收入,预计2018年能够翻番。但在该村搬迁扶贫取得成功的同时,也存在部分缺陷,譬如部分村民通过“找关系”取得了较多的补助,少量农户仍住于原址,存在精英俘获现象。

(三)案例对比分析

依据以上3个乡村振兴路径,进一步可发现:

1.异质性资源禀赋导致村庄的内生发展动力各不相同。C村内生发展动力充裕,长三角腹地的区位优势使得市场资源自发向其集中、推动其发展;H村的发展动力较为匮乏,农民向高收入地区流动,这推动了农地流转,使得种植大户能够规模化经营;Z村的内生性发展动力极其匮乏,需要政府通过外生力量改变其发展条件。

2.乡村振兴应采取分类治理并非“一刀切”,策略抉择会影响乡村振兴的效果。对于资源禀赋优势型村庄C村应实施资源导向型发展策略,加强政府对地方发展的宏观引导,减少政府的直接市场参与,充分发挥区域资源优势,完善配套设施,吸引市场资本,实现内生性发展。对于资源禀赋平庸型村庄H村应实施半工半耕型发展策略,通过青壮年外出务工,分享城市发展成果,同时为农地流转与规模化经营提供可能,政府应提供相应的农民培训、农地流转的配套机制,进而实现农民增收与农业现代化。对于资源禀赋劣势型村庄Z村,精准扶贫是乡村振兴战略的优先任务,既是前提条件也是重要构成[33],同时也是资源劣势型村庄的首要发展任务,应强化政府职能,加强政府对于地方经济发展的微观干预:一方面应进一步挖掘村庄潜在资源禀赋,培育村庄特色;另一方面应实行搬迁式发展,推动村庄向资源禀赋较优的地区流动。

3.异质性资源禀赋在乡村振兴过程中总呈现动态发展。发展的过程是一个动态过程,是由低水平向高水平发展的过程。某一时期内,脱贫可能是村庄的主要矛盾,但随着村庄的发展和资源禀赋的变化,同一村庄的重要矛盾则可能由脱贫转向致富,在此过程中村庄类型、参与主体和发展路径均发生变化。如Z村在2013年以前,发展主要矛盾是脱贫,在当地资源禀赋无法满足的条件下,Z村在政府的引导下实现了搬迁式扶贫;随着搬迁的完成,Z村的资源禀赋直接实现了由资源稀缺型村庄向特种农业型村庄的转变。

4.乡村扶贫是乡村振兴的必要条件与重要环节。在乡村振兴的过程中必须优先解决域内扶贫问题,C村强大的村集体经济保障使其实现村域脱贫;H村仅存在少量贫困户,为乡村振兴的短板,加之村集体行动力匮乏,需县乡财政弥补短板;Z村本身为贫困村,该村振兴更要优先解决贫困问题,并由搬迁式扶贫直接激活村内内生型发展动力,通过搬迁式扶贫实现脱贫与振兴合二为一的跨越式发展。

总之,乡村发展的根本是农民的发展[34],不论走何种发展道路都应坚持农民本位,同时结合区域的资源禀赋优势,充分挖掘区域发展潜力,走可持续发展之路。

如表2所示,不同类型村庄具备相异的资源禀赋,也决定了各类村庄相异的振兴路径和异质化参与主体,同时由于资源禀赋差异和发展路径的不同,也使得不同类型村庄可能面临不同的潜在风险。C村的发展过程中社会规范及邻里关系发生较大转变,从熟人社会向陌生人社会转变,致使村民间的睦邻友善式微,行为逻辑更多地考虑是否合法而非合乎公序良俗;H村在村民进城务工共享城市发展成果的同时,也让留守儿童与老人尝到亲人分离、缺乏有效照顾、家庭教育缺位的“苦果”,使得乡村治理空心化严重,农村基层民主衰败;Z村在搬迁式扶贫推动村庄跨越式发展的同时,也面临着严重的精英俘获现象,使得部分村民难以分享发展成果,也降低了地方政府的威信。

五、结论与讨论

本研究核心观点:异质性资源禀赋决定了各类村庄振兴模式的异质性。具体观点如下:

1.异质性—村庄分类—分类治理—乡村振兴要素之间具有紧密性和传导性,但其作用机理并非线性。具体而言,异质性资源禀赋导致村庄的分化,不同类型村庄具备不同的发展优势或劣势,由此形成了乡村发展的不同动力与阻力,进而影响乡村振兴的路径选择。虽然村域内的资源禀赋在短期内具备稳定性,但并非静态的,由此村庄分类及其发展模式不具备单一性或永恒性。异质性资源禀赋在影响乡村振兴策略抉择的同时,乡村振兴过程也会反作用资源禀赋存量,进而传导至村庄分类而更新乡村振兴策略。

2.乡村振兴没有普适性的“最优”模式,需基于异质性资源禀赋采取分类治理策略而非“一刀切”。农村经济水平、区位条件、生态环境等差异性影响村庄内生性发展动力,振兴策略必须与内生环境有效结合,即资源禀赋优势型村庄,按照禀赋优势完善配套设施,发展优势产业;资源禀赋平庸村庄,主张半工半耕式发展,农民进城务工,分享城市发展成果,并流转限制土地以便规模经营;资源禀赋劣势村庄,挖掘村域特色产业发展潜力,同时遵循农民意愿实施搬迁式发展模式。

3.分类治理的关键在于政府、市场和社会在村庄发展中的作用边界。资源禀赋劣势村庄亟需政府发挥主导作用并体现“兜底”职能,进而增加该类村庄的资源禀赋存量,匡正市场失灵或社会失灵;资源禀赋优势型村庄应着重发挥市场资源配置作用,壮大其资源禀赋增量,政府主导力量要减弱而充当监管者。

参考文献:

[1] 韩长赋.大力实施乡村振兴战略[J]紫光阁,2018,26(1):11-12.

[2] 吴郁玲,石汇,王梅,等.农村异质性资源禀赋、宅基地使用权确权与农户宅基地流转:理论与来自湖北省的经验[J].中国农村经济,2018,34(5):52-67.

[3] 贺雪峰.谁的乡村建设——乡村振兴战略的实施前提[J].探索与争鸣,2017,33(12):71-76.

[4] 李昌平.中國乡村复兴的背景、意义与方法——来自行动者的思考和实践[J].探索与争鸣,2017,33(12):63-70.

[5] 唐亚林.区域中国:乡愁和城愁的交融与舒解——兼与李昌平、贺雪峰、熊万胜商榷[J].探索与争鸣,2018,34(2):89-94.

[6] Ronald D B,Toddi A S,Lindy C,et al.Adaptive Governance: Integrating Science,Policy and Decision Making [M].New York:Columbia University Press,2005:1-46.

[7] Ohlin B.Interregional and International Trade [M]. Cambridge: Harvard University Press,1933:139-145.

[8] 罗斯托.经济成长的阶段——非共产党宣言[M].国际关系研究所编译室,译.北京:商务印书馆,1962:10-24.

[9] Murphy K M, Shleifer A,Vishny R.Income Distribution,Market Size and Industrialization [J].Quarterly Journal of Economics,1989,104(3):537-564.

[10] Corden W M, Neary J P.Booming Sector and De-industrialization in A Small Open Economy[J].Economic Journal,1982,92(368):825-848.

[11] Patrick Klahiri Asea,Amartya Lahiri.The Precious Bane[J].Journal of Economic Dynamics and Control,1999,23(5):823-849.

[12] Collier P,Hoeffler A.Greed and Grievance in Civil War[J].Oxford Economic Papers,2004,56(4):27-43.

[13] 林毅夫,沈明高.我国农业科技投入选择的探析[J].农业经济问题,1991,12(7):9-13.

[14] 田传皓,贾生.华农地制度、地权稳定性与农地使用权市场发育:理论与来自苏浙鲁的经验[J].经济研究,2004,48(1):112-119.

[15] 刘克春,苏为.华农户资源禀赋、交易费用与农户农地使用权流转行为——基于江西省农户调查[J].统计研究,2006,23(5):73-77.

[16] 吕美晔,王凯.菜农资源禀赋对其种植方式和种植规模选择行为的影响研究[J].农业技术经济,2008,27(2):64-71.

[17] 苏昕,王可山,张淑敏.我国家庭农场发展及其规模探讨——基于资源禀赋视角[J].农业经济问题,2014,35(5):8-14.

[18] 李小建,罗庆,杨慧敏.专业村类型形成及影响因素研究[J].经济地理,2013(7):1-8.

[19] 荣鹏飞,苏勇,张岚.基于资源禀赋的文化创意产业发展策略研究[J].广西社会科学,2015(12):194-198.

[20] 梁凡,朱玉春.资源禀赋对山区农户贫困脆弱性的影响[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2018,18(3):131-140.

[21] 何雄浪,郭秀文.区域发展分异:原因与启示[J].经济学家,2016,28(2):26-32.

[22] 丁建军,周书应.武陵山片区旅游减贫效应的异质性分析[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2018(2):83-88.

[23] 陈建宝,乔宁宁.地方利益主体博弈下的资源禀赋与公共品供给[J].经济学(季刊),2016,16(1):693-722.

[24] 贺雪峰.城乡二元结构视野下的乡村振兴[J].北京工业大学学报(社会科学版),2018(5):1-7.

[25] 熊万胜,刘炳辉.乡村振兴视野下的“李昌平贺雪峰争论”[J].探索与争鸣,2017,33(12):77-81.

[26] 贺雪峰.论中国农村的区域差异——村庄社会结构的视角[J].开放时代,2012,37(10):108-129.

[27] 夏国锋,邬家峰,王啸,等.村庄类型与农民公共精神的差异性呈现——胜利村、南坝村和十里村的比较[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2013,13(3):121-125.

[28] 罗兴佐.农民行动单位与村庄类型[J].中国农村观察,2006,27(3):54-59.

[29] 王会.村庄结构分化及其社会治理特征[J].广东社会科学,2014,31(4):214-219.

[30] 吕德文.村庄传统:理解中国乡村社会性质的一个视角[J].人文杂志,2008,34(1):183-190.

[31] 文军,吳越菲.流失“村民”的村落:传统村落的转型及其乡村性反思——基于15个典型村落的经验研究[J].社会学研究,2017,32(4):22-25.

[32] 徐勇.“分”与“合”:质性研究视角下农村区域性村庄分类[J].山东社会科学,2016,3(7):30-40.

[33] 陆益龙.乡村振兴中精准扶贫的长效机制[J].甘肃社会科学,2018,40(4):28-35.

[34] 王露璐.谁之乡村?何种发展?——以农民为本的乡村发展伦理探究[J].哲学动态,2018,4(2):80-86.