被回避的问题:究竟谁是魔鬼?

李少威

在西方文明里,有一种来自希腊和希伯来精神的预言传统,这一幽灵般的传统转化为一种集体无意识—对自身衰落的忧患,乃至恐惧。有时缘于真正的实力对比相对下降,但更多的时候,是来自想象中的衰落的可能性。大多数时候,想象比现实更重要,所以即便在西方实力如日中天的时代,这一恐惧同样存在。

一个强者,却时刻寝食难安,这是违背常理的。除非这种优势地位的取得本身存在道德困扰,或者试图继续巩固和扩大优势地位,需要进行道德上的自我说服。

当理论被政治拥抱

一个道理早已洞然:西方文明的扩张,是以非西方世界的苦难为代价的,比如,发现和开拓“新大陆”,对原住民的种族灭绝,贩奴与蓄奴,血与火的殖民主义,对“落后国家”的炮舰政策,以自由贸易包裹起来的鸦片贸易……

塞缪尔·亨廷顿在《文明的冲突与世界秩序的重建》一书中,非常坦然地承认了这一点。

“在当今正在呈现的存在民族冲突和文明冲突的世界中,西方文化的普世观念遇到了三个问题:它是错误的;它是不道德的;它是危险的。”

“认为非西方国家的人民应当接受西方的价值观、体制和文化,是不道德的,因为实现这一目标是不道德的……帝国主义是普世主义的必然逻辑结果。”

“西方的普世主义对于世界来说是危险的,因为它可能导致核心国家之间的重大文明间战争;它对于西方来说也是危险的,因为它可能导致西方的失败。”

这些思考,发生在20多年前。当时两大阵营的意识形态对立早已结束,亨廷顿的学生弗朗西斯·福山已经乐观地宣告“西方自由民主制获得全面胜利”,成为“人类政府的最终形式”,历史已经终结。此时正是西方实力如日中天的时代,高枕无忧的心态是自然而然的。基于同样的历史条件,以及同样的经过反思的西方文明背景,亨廷顿则得出了截然不同的结论,他随后提出了新的理解世界格局的框架—文明之间的冲突。在他看来,国家之间的斗争,将换上意识形态以外的另一种形式—文明。

回到西方现实,理论一旦被政治拥抱,就会被断章取义、刻意扭曲。

而这,正是西方文明里对自身衰落的恐惧的集体无意识适时的苏醒,是“两希精神”的本能反射。

在亨廷顿身上,由欧洲中心主义演变而来的西方中心主义烙印依旧鲜明,他的出发点,还是维护西方文明的优势地位。相比过去那些充满扩张意识的理论家,他先退了一步:“西方文明的價值不在于它是普遍的,而在于它是独特的。”—这是十分理智的文化相对主义视角。

在这一让步的前提下,他认为:“因此,西方领导人的主要责任,不是试图按照西方的形象重塑其他文明,这是西方正在衰弱的力量所不能及的,而是保存、维护和复兴西方文明独一无二的特性。由于美国是最强大的西方国家,这个责任就不可推卸地主要落在了美利坚合众国的肩上。”

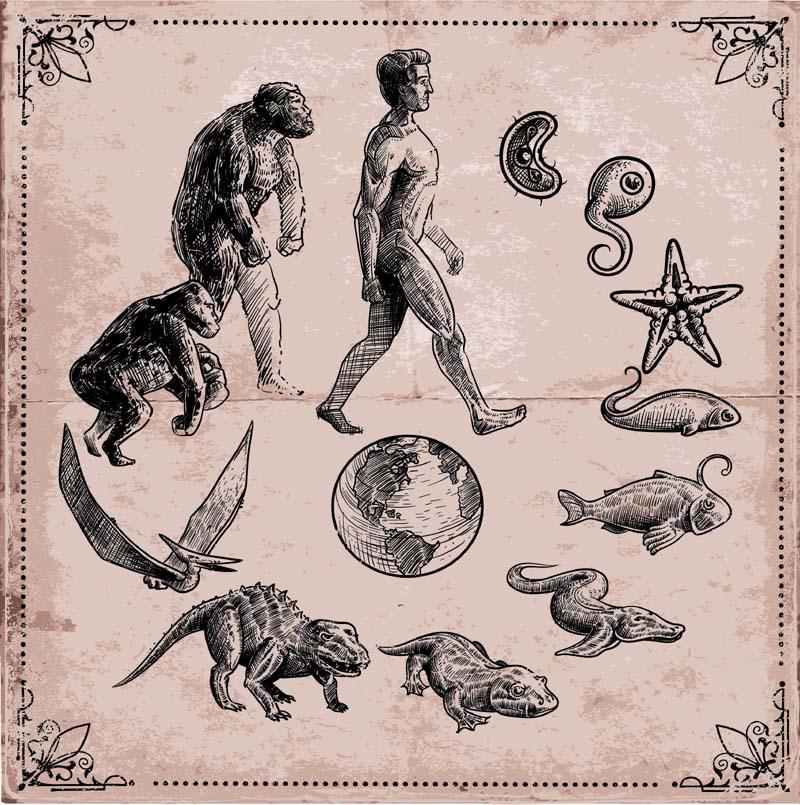

结论事实上抵消了前提下的让步。他紧接着给出的许多具体建议,本质上还是敌对与扩张思维,人们从“复兴”“独一无二”“责任”这些词汇里,也能影影绰绰地看到西方文明的“高贵”,以及历史上令人胆寒的保护“高贵”的逻辑。比如人种理论、社会达尔文主义、黄祸论,都在同一逻辑的基础上产生,文明冲突论只是一种更内敛的重新包装。

回到西方现实,理论一旦被政治拥抱,就会被断章取义、刻意扭曲。而现在,特朗普、蓬佩奥、斯金纳等政治人物所代表的被亨廷顿寄予厚望的美国,正在以独特的理解拥抱“文明冲突论”。

面对当下的中美关系,国务院政策规划主任斯金纳说“这是我们第一次面对一个非白人的强大竞争对手”,尽管她自己是个黑人;国务卿蓬佩奥的团队正基于“与一个完全不同的文明作战”的理念制定对华战略;国家安全顾问博尔顿称,中美关系中包含了塞缪尔·亨廷顿所说的文明的冲突元素;总统特朗普则对少数族裔议员说:如果不喜欢美国,你可以离开。

并不令人意外,因为逻辑是一以贯之的。

人种理论的绝响回归

从特朗普、蓬佩奥、斯金纳的言论之中可以发现,文明冲突这一外衣的政治内里,是人种区别—尽管斯金纳的存在很“违和”。

把握这一点以后,历史就连缀起来了。

世界的近代史和现代史,是资本主义全球世界扩张的历史。“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多、还要大。”这些生产力要如何维持(原材料)、如何消化(市场),决定了资本主义是一个自我膨胀的饕餮,它的使命就是扩张,领土、殖民地和工业品市场的扩张。

科学种族论早已被现代遗传学证明为假科学,在今天的西方社会按照这种逻辑看问题和行事,既不具有说服力,也在政治上不正确,然而它依旧在社会中具有强大的隐形的生命力,一有机会就会发作。

这个过程,对于扩张对象而言是痛苦的,对扩张者而言也不是绝对愉快的。

扩张对象面对的是侵略与剥削(比如,美国的建立就是反剥削的结果),必定是一段血与泪的历史;而扩张者面对的是道德良心的谴责—无论“利己主义的冰水”如何浸泡,人总归还是人。

如何让扩张者在道德上释怀,同时让扩张对象在道义上失势?唯一的,也是最佳的办法,就是证明扩张对象在理论上“不是人”。