用户创新虚拟社区的社会网络关系研究

高江丽 陈翔 周华富

摘 要:在开放式创新愈演愈烈的大环境下,用户体验、用户创新层出不穷,众包成为了企业发挥用户创新价值的重要策略。本文通过社会网络分析法对创新虚拟社区参与“众包”行为的用户关系进行分析。在M论坛中选取了一个月的交互数据作为样本,分别从密度、社群图、中心性等方面来分析用户创新虚拟社区的社会网络结构;并从意见领袖、弱连接、吸引孤立者、思想风暴者等角度对社区建设提出相应的策略,以促进网络结构的优化和虚拟社区集体智慧的发展。结果表明:该虚拟社区的通话模块是一个稀疏型的社会网络结构,群体相对松散,成员之间沟通较少;活跃的粉丝不一定能提出有商业价值的意见,但是活跃在论坛里的用户一方面可以更熟悉该品牌手机的操作,另一方面可以为别人的问题提供帮助;积极发帖可以提供多用户互动的机会,也可获得更多的社会网络关系的机会。

關 键 词:社会网络分析;虚拟社区;网络密度;中心性分析

DOI:10.16315/j.stm.2019.01.015

中图分类号: F270.7

文献标志码: A

Abstract:In the environment of increasingly fierce open innovation, user experience and user innovation emerges, and crowdsourcing has become an important strategy for enterprises to utilize the value of users innovative. In this paper, the user relationship of virtual community participating in crowdsourcing behavior is analyzed by social network analysis method. In the M Forum, a months interactive data is selected as a sample to analyze the crowdsourcing social network structure of virtual communities from the aspects of density, community map and centrality,and corresponding strategies are put forward from the perspectives of opinion leaders, weak connections and attractors of isolated thought storms to promote the network. Structural optimization promotes the collective wisdom development of virtual communities. The results show that: the communication module of the virtual community is a sparse social network structure, with relatively loose groups and less communication among members; active fans may not necessarily be able to provide valuable business opinions, but active users in the forum can be more familiar with the operation of the brand mobile phone, on the other hand, they can help other peoples problems; Active users in the forum can be more familiar with the operation of the brand mobile phone; Posting actively can provide opportunities for multiuser interaction, as well as more opportunities for social network relationships.

Keywords:social network analysis; virtual community; network density; centrality analysis

1 文献回顾

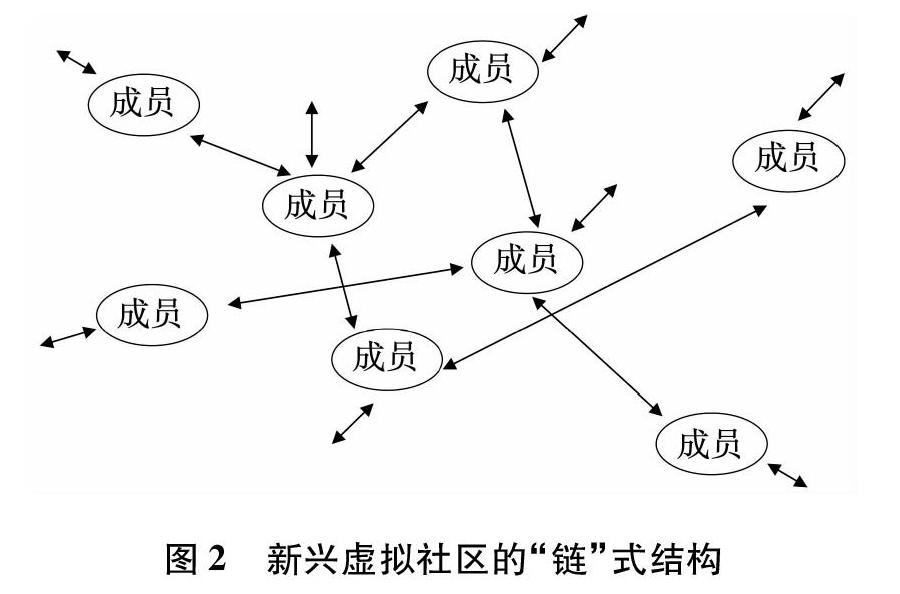

在互联网快速发展的时代,逐渐形成了以虚拟空间为载体的社区。美国学者Howard Rheingold在1993年出版的著作The virtual community: homestanding on the electronic frontier中首次提出了虚拟社区的概念。他指出虚拟社区是社会的集合体,是通过网络上有足够的人经过足够久的公开讨论加上充分的人类情感,进而在网络空间里所形成的人际关系网络[1]。虚拟社区依赖于网络这种虚拟空间,地域上的共同性已不再是其主要特征,但是,意识、行为及利益的共同性仍然是虚拟社区的重要特点[2]。如MIUI论坛、戴尔头脑风暴社区等不仅是各企业利用互联网平台,通过大众的集体智慧来发现创意或解决技术问题,使众包成为了企业发挥用户创新价值的重要策略[3],同时也吸引了很多学术界的研究人员对其进行研究。例如:付丽丽等[4]对关系型虚拟社区的社会网络特征进行了研究,研究表明:基于现实关系建立的成员关系比基于虚拟关系建立的成员关系紧密;彭兰在从社区到社会网络——一种互联网研究视野与方法的拓展研究中将虚拟社区结构分为传统社区的“圈”式结构和新兴社区的“链”式结构,如图1、图2所示。Kumar等[5]认为虚拟社区的人可以分为被动的成员、邀请者和链接者,而且“他们完全参与了网络的社会化进化”。很多学者以戴尔“头脑风暴”社区等为例,对虚拟创新社区用户相关特征及企业反馈等多方面对其创意采纳、创意提出的影响进行了研究 [6-8];还有一部分学者比较关注虚拟学习社区的社会网络问题[9-11]。

从图3中可以看出,大多数成员都在交互式关系链中,有一些成员很少与其他成员交互。网络节点相对稠密的区域说明成员之间的互动频繁、关系复杂;而网络稀疏的区域则说明了成员之间的互动较少。

可以非常直观的看出编号为61、56和5的成员,与其他成员之间的交流非常多,他们在M论坛中的身份分别为“版主”,“开发组”和小米粉丝“chakrajah”。他们在论坛中更加活跃且具有较高的知名度,并受到其他成员的敬重与信任。chakrajah经常提出新的问题,但是分析其帖子时发现其就“通话”模块发的很多帖子的商业价值并不高;作为M论坛的版主和开发组,61和56具有较丰富的社交经验和专业知识,和较强的解决问题能力,积极帮助其他成员。

论坛中的一部分成员是积极的参与者,关注小组内的主题和动态,提出自己的问题或为他人解答疑惑,支持他人的意见,参与群体成员之间的交互,是社区网络结构链接关系的重要组成部分。从图中可以发现1、2和51号两两之间有联系,分析其帖子可以发现51号在1号的主题帖里回复了2号对1号帖子的评论。

综上,可以得出以下结论:论坛中的“版主”和“开发组”处于论坛的中心地位;活跃的粉丝不一定能提出有商业价值的意见,但是活跃在论坛里的用户一方面可以更熟悉小米手机的操作,另一方面可以为别人的问题提供帮助;积极发帖可以提供多用户互动的机会,获得更多的社会网络关系的机会。

3.3 中心性分析

中心性是一个重要的个人结构位置指标,评价一个人重要与否,衡量他的职务的地位优越性或特权性,以及社会声望等常用这一指标;中心性又分为程度中心性、亲近中心性、中介性3种形式,其中程度中心性和中介性使用最为广泛,是计算一个人在一个团体的网络中最主要的两项个体结构指标。程度中心性通常用来衡量谁在一个团体中成为最主要的中心人物,拥有高程度中心性的人,在这个团体中也具有一个主要的地位,衡量式

中介性指标衡量了一个人作为媒介者的能力,也就是一个人在多大程度上位于网络中其他两人的“中间”,他拒绝做媒介,这两人就没法沟通;占据这样的位置越多, 就越代表越多的人联络时就必须要通过他。一些研究结果已经表明,网络位置可以显著影响个体和组织所获得的成果,因为社会互动的结构将提升或强迫占据特殊位置的个体接近一些有价值的资源,如任务建议、信息策略和社会支持等。

3.3.1 程度中心性

在社会网络中,一个成员的程度中心性就是该成员的关系数量的总和,是点出度和点入度的综合。程度中心性刻画的是一个成员与其他成员发生联系的能力。利用UCINET软件得出关系矩阵的中心性值,如表2 所示。成员56点出度为39,是所有成员中最高的, 标准化点出度为13.176 %,其点入度为40,标准化点入度为13.514%,可见该成员充分发挥自己“版主”的身份,积极参与讨论,为用户答疑解惑。同时也说明“版主”是很受成员关注的人物,其影响力也较高。

M论坛意在为用户解决问题,为企业产品创新收集创意,但是从论坛的帖子中可以发现,第二个目的虽有实现,但情况不容乐观,这与表2的分析结果无差异。从表2可以看出,大多数用户的点出度和点入度很接近,用户间联系有限。论坛中的大多数用户仅限于提出问题,由知情人解答;或者有同样疑问的人顶推帖子,用户之间没有更多的互动。其次在以前帖子里可以找到很多自己问题的答案,因而也就减少了互动。

3.3.2 中介性分析

通过对群体的中介性分析,得出结果:节点标准化的中介性在1以上的有29位成员。其中标准化中介性最高的成员的值为53.892。由表2可知,整个小组的中介性集中在成员56、61和5中, 这与中心性的分析结果是相一致的。成员56、61和5是论坛互动的重要成员,而其他中介性为0 的成员说明他们提供的信息内容没有引起大家的关注或其提供的信息价值不高。同时也看到了整个论坛的互动主要依赖“版主”和“开发组”,这样一方面很容易造成服务的不耐心,用户问题被遗漏等问题,另一方面企业难以收集到有商业价值的创意。

4 結论与启示

一个成功的虚拟社区与其社会网络结构密切相关。本文基于用户创新虚拟社区这一特定环境,以社区成员发帖、评论为切入点,围绕“用户创新虚拟社区的社会网络关系”这一主题,以M论坛为例,从网络密度、社群图和中心性3方面探讨了用户创新虚拟社区的社会网络关系,主要得出以下结论:该论坛是一个联系不够紧密的众包社区,成员参与交互的积极性不高;个别粉丝活跃并不能创造出较多有商业价值的意见,但是用户活跃在论坛里一方面可以更熟悉该品牌手机的操作,另一方面可以为别人的问题提供帮助;积极发帖提供多用户互动的机会,获得更多的社会网络关系的机会;“开发组”“版主”等作为该社区的中心人物,他们受到大多数人的关注;开发中的系统需要组织和连接,“开发组”的知识在整合众包合作系统时同样发挥着关键作用。

“用户是创新者”,影响用户创新虚拟社区的重用户共享行为的因素有很多,让用户创新虚拟社区真正发挥作用、让参与者乐于共享自己的创意,除了社区网站从技术层面努力外,更离不开每位参与者的积极努力和配合,同时也需要“开发组”“版主”等与用户进行积极的互动、反馈。

虽然已有学者对领先用户识别进行了大量研究,但在现实中搜索和识别领先用户仍十分困难。研究指出,企业可以建立网络社区鼓励用户直接参与,以相对较低的成本获取用户创意[16],但在拥有海量用户数据后如何经济地识别出有价值的用户也并非易事。本研究有助于识别哪些是领先用户。

在该社区中“开发组”“版主”等处于中心地位,受到大多数用户的关注;因此,“开发组”“版主”等应充分运用自己领导地位的身份,在解决虚拟社区用户问题、收集虚拟社区用户创意的同时,应加强成员之间的联系,特别是促进成员更多地进行交流交互。此外, 社区的成功需要适当数量的小团体来形成共同的协作交互学习和信息共享。

其次企业可通过充分了解用户的中心度和活跃度来辨识是否为潜在创意者,并在实际运营过程中重点关注这些用户所提出的创意,尤其是以往贡献大的用户。“開发组”“版主”等应充分发挥自己中心地位的作用,及时对用户创意进行评论反馈,引导用户提出具有商业价值的创意,充分发挥用户创新虚拟社区的价值;同时应鼓励让有经验的用户对其他用户提出的问题进行解答,增加用户间的互动交流,为用户提出有价值的创意提供灵感,共享这些创意提供动力。

参考文献:

[1] RHEINGOLD H.Virtual community:homesteading on the electronic frontier[M].Mass:AddisonWesley,1993:5

[2] 彭兰.从社区到社会网络:一种互联网研究视野与方法的拓展[J].国际新闻界,2009(5):87.

[3] 冯剑红,李国良,冯建华.众包技术研究综述[J].计算机学报,2015,(9):1713.

[4] 付丽丽,吕本富,吴盈廷,等.关系型虚拟社区的社会网络特征研究[J].数学的实践与认识,2009,39(2):119.

[5] KUMAR R,NOVAK J,TOMKINS A.Structure and evolution of online social networks[A].Proceedings of 12th International Conference on Knowledge Discovery in Data Minining,New York:ACM Press,2006.611.

[6] 郭爱芳,陈佳凤,郭静,等.虚拟创新社区用户相关特征对其创意采纳的影响:以戴尔“头脑风暴”社区为例[J].中国科技论坛,2018(8):140.

[7] BARRY L.BAYUS.Crowdsourcing new product ideas over time:an analysis of the dell ideaStorm community[J].Management Science,2013.226.

[8] 王莉,任浩.虚拟创新社区中消费者互动和群体创造力:知识共享的中介作用研究[J].科学学研究,2013,31(5):702.

[9] 赖文华,叶新东.虚拟学习社区中知识共享的社会网络分析[J].现代教育技术,2010,(10):97.

[10] 覃学健,李翠白.虚拟学习社区的社会网络分析研究[J].现代教育技术,2009,(2):26.

[11] 徐美凤,叶继元.学术虚拟社区知识共享主体特征分析[J].图书情报工作,2010,(22):111.

[12] 刘军.社会网络分析导论[M].北京:社会科学文献出版,2004:4

[13] 罗家德.社会网络分析讲义[M].北京:社会科学文献出版社,2010:47

[14] 约翰·斯科特.刘军,译.社会网络分析法[M].重庆:重庆大学出版社,2016:1.

[15] 刘跃,夏麒惠,陈星元.虚拟品牌社区演化与消费者购买意向关系研究:基于社会网络结构视角的分析[J].价格理论与实践,2017(12):153.

[16] JEPPESEN L B,FREDERIKSEN L.Why do users contribute to firmhosted user communities.the case of computercontrolled music instruments[J].Organization science,2006,17(1):45.

[编辑:费 婷]