新区域主义视域下大气治理的制度设计与模式创新

刘娟 于虹

摘 要:大气治理是衡量都市圈可持续发展的重要标尺。面对当前区域大气治理结构失衡,大气治理功能紊乱及城市群生态失序等问题,文章将新制度主义理论作为研究框架,提出创新区域大气治理的制度供给与制度激励机制,重构地方政府资源控制力与社会整合力,调整社会-空间尺度建构区域“复合行政”体系,开创公众协商的治理新格局等举措,构建合理的区域大气治理模式,力求实现区域大气治理的制度化、复合化和有序化。

关键词:大气治理;新区域主义;网络化治理

一、引 言

随着经济全球化的不断深入,大都市区已超越单个城市而日渐发展为区域空间管制的主要尺度单元。区域性都市圈囊括了相关城市之间的经济、政治、社会和生态关系,空间结构已由工业化时代的单一中心结构向后工业化时代的多中心结构逐渐演变。而大气质量是衡量一个都市圈居住、旅游与投资、可持续发展的重要标尺。据生态环境部发布的信息显示,2017年全国338个地级及以上城市中,有99个城市环境空气质量达标,仅占全部城市数量的29.3%,239个城市环境空气质量超标,占70.7%。338个城市平均优良天数比例为78.0%,比2016年下降0.8个百分点。2017年,京津冀、长三角、珠三角等重点区域城市的平均优良天数比例为72.4%,比2016年下降1.5个百分点[1]。由此可见,我国区域都市圈的大气污染问题仍然十分严峻,治理大气污染迫在眉睫。

政府部门作为大气治理的合法权威主体,目前主要采用政府主导、市场参与的治理模式,依据法律政策等规制性手段的同时引入市场机制,通过经济激励型政策进行治理。常采取的方法是征收排污费、实行排污权交易制度等,未能充分调动社会各利益主体共同参与。政府的环境管制政策仍不足以补救市场失灵与社会失灵。基于此,文章将以新区域主义作为研究视角,考察政府、企业、社会、市民等不同主体在大气治理和权利分配上的利益诉求,构建功能高效和生态优化的“大气空间利益共同体”,创新区域大气治理的空间结构、动力机制及其政治生态,力求实现区域大气治理的制度化、复合化和有序化。

二、理论基础与分析框架

(一)大气治理模式与演进历程

大气治理的演进历程包括政府直接控制型,政府主导、市场参与机制型和政府主导、公众参与的社会机制型三种。区域大气治理政策失调的成因包括治理“压力型体制”和行政区刚性切割共存[2](P19),发展型地方主义和干部晋升锦标赛体制导致的府际合作制度供给困境[3](P48),横向信息碎片化、地方保护主义、利益补偿机制缺失、纵向科层机制僵化的机制供给困境等[4](P105)。相关治理的研究对策包括:政策执行阶段论视角,涉及环保领域、政治锦标赛、压力体制、环境政策的“可度量性”等因素;组织理论视角,包括组织内部的特征、成员意向和外部环境;网络分析视角,加入了社会参与、媒体监督、政府间治理网络等[5](P36)。大气环境治理工具则包括“命令-控制型工具(CAC)”“市场化工具(MBI)”“信息发布及其他”[6](P329-339)等三类;国内学者则将其划分为“管制型政策工具”“市场型政策工具”“自愿型政策工具”三种[7](P112)。就现有研究而言,大多将大气治理机制视为静态工具,未能足够重视组织作为开放系统与外部环境的互动,案例研究多呈碎片化、事例化特征,需要引入多元的研究范式,將政策制度与外部环境、参与主体、运行机制等多重因素都纳入研究框架中进行系统思考。

(二)新区域主义理论

新区域主义是相对于区域主义而提出的,强调区域全面、协调和可持续发展。这一概念最早由Palmer[8](P6)提出,奥斯特罗姆[9](P67)和恩斯特·哈斯[10](P223)认为政府-市场-公民社会的“整合”是解决临近民族国家问题的重要途径,强调多中心、参与式、合作型的公共管理模式,强调非正式横向网络的区域治理模式[11](P163)。斯托克、汉密尔顿以及萨维奇则认为区域治理应以过程为导向,其主体是多元的,政府、企业和社会之间应秉持资源共享理念相互赋权,抵消彼此间的恶性竞争。治理应关注政策调整、协商谈判等非制度性变革。诺曼·帕尔默[12](P60)、戴维·鲁斯克[13](P158)、比约恩·赫廷[14](P170)等学者认为“新区域主义”应表现为熔炉型、自上而下和多层次网络协作,在此基础上,麦基的Desakota模型[15](P224)、道格拉斯的区域网络模型[16](P20)则深化了区域重划理论,以适应多元制度地域下的区域治理与实践。到20世纪末,以“新国家空间理论”为代表的研究者借助“包括空间、地方和环境的复杂混合体中的”尺度分析范式[17](P236)来解释区域合作治理的形成机理,罗纳德·库克提出了多利益协调、依赖公众社区、融合模糊化的治理路径。中国对于区域的研究则经历了区域行政到区域公共管理,再到区域治理的“增量”嬗变[18](P54)。

(三)区域大气治理的理论框架

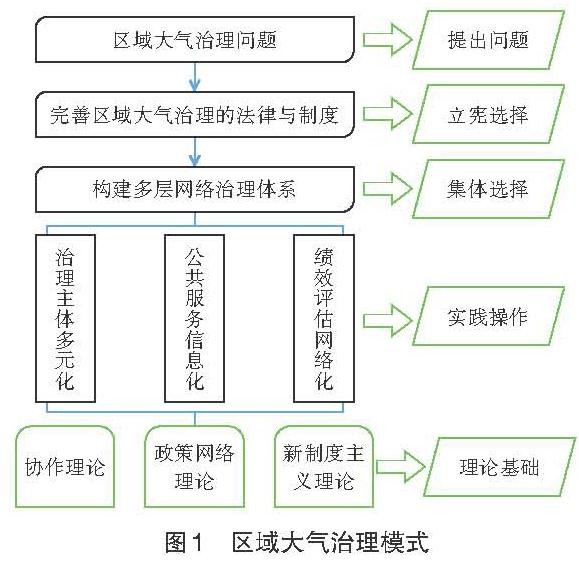

区域空气质量的公共品属性决定了应将其置于一个更加宏观的制度框架中来考察,文森特、奥斯特罗姆等学者开创的新制度主义分析和发展框架区分了立宪选择、集体选择及实践操作三个层次与领域,其中立宪层次具有根本性和全局性意义,集体选择主要涉及公共产品的数量、质量标准和补偿方式,实践操作则关注如何将资源投入转化为优质空气产出的技术过程,目的是更好地回应公民对大气产品的偏好并引入多元化主体间的合作与竞争。基于此,研究基于政策网络理论、新制度主义理论和协作理论三大理论基础,把治理主体多元化、公共服务信息化、绩效评估网络化、合作共治常态化作为区域大气网络型治理体系的具体路径,构建区域大气治理的多元弹性协商机制(图1)。

三、区域大气治理面临的现实困境

区域政府面对大气治理结构失衡、大气治理功能紊乱以及城市生态失序等矛盾问题,以民主决策、网络管理、“两新组织”作为治理理念,一直在尝试修复发展过程中的不平衡,但不能忽视的是,区域大气治理的矛盾仍旧比较突出,包括:资源产权不明确;污染边界与行政区划不一致;治理过程的长期性、跨边界性与利益主体多层次性等。这与区域产业结构、能源结构、工业布局、发展方式、财税结构都直接相关。具体来说包括以下方面:

(一)顶层设计与高位推动难以维持府际协商的长效性

区域整体大气治理要实现统一制度安排,顶层设计与府际协調同为重要依托,但这两种力量的权力来源并不相同。架构于京津冀三地管理权限之上的中央政府权力来自科层体系的强制权威,而府际协调则来自于府际政府的协商与契约过程。在区域大气协同治理实践中,顶层设计强调的是纵向的秩序整合,而府际协商所借助的横向秩序协调则暗含各地实际的利益诉求。而从国外实践看,大气治理经历了集权的大都市政府模式、多中心的市场竞争模式和网络化的区域合作模式三种大气治理模式。

中国区域大气治理机构,则是由各省级政府及其相关职能部门领导兼职,组成一个临时性治理机构,并不属于独立的政府层级;协调机制则是通过召开城市群省际会议、行政首长联席会议、经济协调会等借助行政力量推动大气治理的一体化行动,会议成果则是通过政府间合作框架协议这一形式呈现。由于行政协议的法律效力模糊不清,缔约机构不履行约定的现象时有发生。此外,不同层级政府蕴含了诸多的发展意图和战略,在拥有相对独立的财政权和经济社会管理权限下,地方政府可以在相当程度上依据自身偏好去实现行政意图,任何一方试图将其他城市有机协调起来都会面临很大挑战。民间团体、公民社会等治理主体在大气治理中的作用还比较弱。基于此,新区域主义倡导的多层次网络协作模型实际上就是要从深层次上推动多个地方政府自我调节系统与中央政府的顶层设计相互衔接与融合。挖掘超越于顶层政府特殊政治地位的行政机制和社会治理机制之上的新型区域大气治理制度框架,使区域大气治理机制内嵌于一种新的政府合作框架内。

(二)府际边界重构推动大气治理权力的调整与划分

在资本流通、市场穿透的作用下,横向的行政边界正在被逐渐打破,中国的区域性大都市已经开始了诸多合作。尽管成熟的合作框架仍需探索,但正在走出行政兼并、行政命令式的最直接、最简单、最快速的区域治理模式。在纵向边界上,中央政府借助对区域大气治理项目的审批权,控制地方政府,维护自身的权威性与合法性;地方政府则借助产业结构调整向中央邀权,借大气治理提高自身竞争力与话语权。而城市参与大气治理的意愿也因时而定,倘若没有博弈,权力将无处流通。这取决于它们对于城市利益的理解和对权力得失的判断。由于区域性大气治理项目的复杂程度非常高,不同层级政府可能会出现产业布局和城市功能的重大调整,将会面临区域治理新一轮的集权与分权调整。

由于我国不同城市区域存在不同的发展路径,大气治理的政策措施也应因地制宜,有所区别。在京津冀地区、长三角地区和珠三角地区,就分别存在着政府驱动模式和城市网络驱动模式。在京津冀地区,中央政府对于大气治理的规划和协调作用就非常突出,各地方政府也通过在区域的空间重构进行利益博弈,区域整体大气治理规划不仅仅是排污许可权使用和府际协调,而是意味着区域产业结构的重新调整和发展方式的转变,需要恰当的制度性结构设计来配套。

(三)契约式、网络式、多中心大气治理模式空洞乏力

在目前的大气治理模式中,私人部门、非政府组织、公民社会等治理主体在治理活动中发挥的作用还很微弱。事实上,社会组织在促进政府与企业协调、打破区域行政壁垒、制定行业污染许可、竞价排污权方面有着政府无法比拟的作用。对于城市群而言,由于各城市的企业和社会组织发展程度不一,导致政府在进行政务外包、购买社会服务时难于与社会组织形成深层对接,企业之间也难于形成有效的竞争机制,公民社会充分释放活力所需的制度条件仍显不足。亟待区域内各地方政府在强化既有府际合作平台、创新合作机制的基础上延展治理网络,科学合理地引导公共组织、企业、社团等相关主体有序参与到区域大气治理的进程中来,共建区域大气治理的制度框架和合作体系,以弥补单一政府、府际协商治理乏力的现状。

(四)科层制渗入治理网络影响市场主体的行为选择

大气治理深受传统区域主义,即“大都会主义”的影响,该理论认为治理大气的最好模式是建立一个统一集权、由上至下、科层制结构的大都市政府,以此来打破区域行政壁垒,推进要素自由流动。与之相适应的是中心城市政府权力的扩张,或者建立中心城市与外围城市科层管理体制的一体化。随着高铁都市圈一小时计划,大都市区看似融合度日渐提升,但由于科层力量渗入网络与契约,会把治理共享网络关系行政化,改变市场主体的行为选择,由于利益受损市场主体将拒绝合作,增加执行规则的交易成本。伴随府际科层制延伸的繁杂、行政效率的低下和府际利益博弈,区域大气治理政策将出现市场失灵与社会失灵。同时,区域大气治理的组织和管理模式不可避免地受到宏观制度环境与政治体制、经济运行方式、产业结构布局等因素的影响,突出地表现为治理行为和制度结构之间的矛盾与冲突。

四、新区域主义视域下区域大气治理的路径探析

纵览西方国家大都市的跨域合作治理,走的是一条“巨型政府理论-多中心治理理论-新区域主义理论”道路。由于区域大气治理过程具有无边界性、滞后性、不明显性等多元特征,传统行政主导的环境治理模式无法解决区域大气污染问题。通过借鉴新区域主义理论,研究主张从创新制度环境,完善大气治理机制,规范府际关系,建立多层次、多主体的合作网络来促进大气治理的区域合作。从技术、经济、文化、政治四个维度出发,建立公平效率、民主法治、活力与秩序的区域大气治理体系。

(一)创新区域大气治理的制度供给与制度激励机制

制度是社会生活的保障,也是社会秩序的来源。京津冀区域社会治理的成效如何,不仅与初始的顶层设计和制度结构安排有关,也与之后的制度弹性(制度包容性、可调适性、创新性)高度相关[19](P72)。区域大气治理问题是在行政区划的刚性约束和府际竞争的双重作用下产生的,其根源是区域性大气管辖权的缺位和各级政府职能缺位或越位,解决问题的关键在于区域大气治理权力体系的构建和政府间权力关系的有效规制。区域内政府可以通过行政协议、区域联合会、筹建多功能大行政区等方式对行政权力进行跨行政区衔接;必须明确的是,政府并不是制度的唯一供给者,社会组织和团体在大气治理与公共服务供给方面,可能比政府提供的制度供给更加有效,由此可以让渡行政权力或是授权设立专门组织。同时,社会资本对公共产品供给的介入,也可以实现顶层设计和基层创新的良性互动。

(二)重构地方政府的资源控制力与社会整合力

区域性社会治理将“区域”视为社会治理的中心,即将城市群视为一个装载城市社会的管理容器,试图达成城市之间的稳定关系和整合水平。区域整体治理正在成为大气治理的主导方向。区域内各地方政府的相互博弈与能动性日趋增强,这就给大气治理的政治力量博弈赋予了新的意义。首先是要保持地方政府对自身资源的控制力。作为一个政治实体,地方政府的发展并不是一个政治中立过程,核心城市必然会对周边地区进行资源聚集与社会规制。要实现大气治理的资源整合与政治整合,首先要保证周边城市的独立性、功能性与稳定性。其次,要核算周边城市在大气治理中所付出的社会成本和生态成本。第三,在产业结构重新布局、排污企业减产压缩的同时,周边城市要做好本地社会的整合工作。耗能产业的退出意味着对既有利益相关者结构和社会网络的冲击,同时也会对原有社会的同质性带来挑战,当地的技术、资本、信息、人员将面临重新洗牌。

(三)调整社会-空间尺度构建区域“复合行政”体系

区域大气治理的逻辑起点是行政边界问题,而“复合行政”的提出主要是基于中国政府在大气治理过程中的碎片化,即官僚政治的层次体系与权力的功能性分化现象。其中碎片化理论强调政府各部门会根据所在部门的利益进行大气政策的制定或是影响政策制定过程,具体包括价值整合方面的碎片化、资源和权力分配的碎片化以及政策制定与执行的碎片化。而“复合行政”思想则认为:中央政府与地方政府之间、地方政府与地方政府之间、地方政府与非政府组织之间应形成交叠嵌套式多层次合作,区域大气治理要在政府与市场、集权与分权、效率与公平之间不断考量,还要在中央政府与地方政府之间、地方政府之间、部门与部门之间寻求平衡,鼓励国家开展“有距离”的治理。同时将契约机制和网络机制以不同比例嵌入科层制中,营造社会-空间的全新初度,达到“资源共享、效率提升、服务协作和无缝隙化、参与方互惠互利”的协作目的。

(四)建立公众协商式大氣网络治理新格局

当前,由传统区域主义走向新区域主义已成为世界潮流。传统区域主义强调依靠公权力治理,而新区域主义则强调地方政府、非营利组织和市场主体的多元参与,强调网络化与云治理等先进治理手段。其中的“网络”,是指人与人、组织与组织或人与组织之间的关系网络;网络化治理是建立在连接公共部门、营利组织、非营利组织和个人之上的网络结构治理形式(network-based-of governance)。区域大气治理模式的创新需要加强和完善多元化治理机制,为公众治理和公众参与提供有效途径,实现区域内社会治理的协同共生。在区域大气治理创新模式的设计中,统一的大气治理规划机构是核心,包括超然的专家机构设计和区域政府博弈机构设计两种进路。一方面规划机构由独立的专业人士构成,根据专业经验设计规划区域大气治理创新模式;另一方面规划机构的成员可以由京津冀三地政府的代表组成,成员之间通过协商、表决方式形成社会治理的规划方案,也可以由专家机构首先提出社会治理规划方案,然后由博弈机构进行表决,再根据国家相关法律实施审批,形成具有法律约束力的社会治理规划。

大气治理的决策制定与执行也将通过协商民主的形式实现。协商民主的复合实体将由党政界、知识界、行业界、媒体界等共同参与而形成多层架构,维持与运行的制度与内在逻辑包括规则(regulative)、规范(normative)、认知(cognitive)与想象(imaginary)等四个方面,在此意义上,网络大气治理将是一个自上而下的巨型政府与自下而上的协商民主相整合的过程,参与者之间相互依赖,共享权力、风险与回报。

结 语

大气是一种具有很强外部效应的特殊公共产品,而大气治理则凸显了区域经济发展方向和产业结构转型,是理解当代中国城市化形态的重要载体。大气治理的空间结构不仅表现出各相关主体之间的政治、经济和社会关系,也反映出各地方单位对城市身份的认定和追求。新区域主义虽然是调和单中心主义与多中心主义治理模式的产物,但在大都市的治理中,并不存在放之四海皆准的模式。随着区域各城市之间的政治、行政关系和治理结构日趋复杂,新区域主义视域下的大气治理理论要以城市区域的形态和范围内的各种关系范畴为研究对象,探讨各相关主体在治理过程和相互博弈中的规律性,使治理模式的动态性与地方财权、事权相匹配,以建构合理的大气治理地理结构,塑造有效的政策导向,实现区域城市的协调和可持续发展。

参考文献:

[1] 2017中国生态环境状况公报[EB/OL].中华人民共和国 生态环境部,http://www.mee.gov.cn.

[2] 赵新峰,袁宗威.京津冀区域政府间大气污染治理政策 协调问题研究[J].中国行政管理,2014(11):18-23.

[3] 杨爱平.从垂直激励到平行激励:地方政府合作的利益 激励机制创新[J].学术研究,2011(5):47-53.

[4] 倪永贵.区域治理合作的困境与图片——基于组织社 会学的视角[J].城市发展研究,2016(8):101-106.

[5] 孟凡蓉,王焕,陈子韬.基于扎根理论的大气治理政策 执行影响因素及机制研究[J].软科学,2017(6):34-37.

[6] [瑞典]托马斯.思德纳.环境与自然资源管理的政策工 具[M].张蔚文,黄祖辉,译.上海:上海人民出版社,2005.

[7] 赵新峰,袁宗威.区域大气污染治理中的政策工具:我 国的实践历程与优化选择[J].中国行政管理,2016(7): 107-114.

[8] Norman D. Palmer. The New Re gionalism in Asia and the Pacific [M]. Lexington:Lexington Books,1991: 1-19.

[9] 叶林.找回政府:“后新公共管理”视域下的区域治理探 索[J].学术研究,2012(5):64-69.

[10] Haas Ernst B. The Uniting of Europe [M]. Stanford: Stanford University Press,1958.

[11] Savitch H V,Vogel R K. Path to New Regionalism [J]. State and Local Government Review,2000,32(3): 158-168.

[12] Norman D Palmer. The New Regionalism in Asia and the Pa-cific [M]. Lexington:Lexington Books,1991.

[13] David Rusk. Cities without suburbs [M]. S.l.:Johns Hopkins University Press,2013.

[14] Bjyrn Hettne. Globalization and the New Regionalism: the Sec-ond Great Transformation [C] // Bjyrn Hettne, Andros Innotai,et al. Globalism and the New Region- alism,Basingstoke:Mac-millan,1999.

[15] Mc Gee T G. Labour force change and mobility in the extendedmetropolitan regions of Asia [M]. Mega-City Growth and theFuture, UN: University Press,1994.

[16] Mike Douglass. A regional network strategy for recip- rocal rural-urban linkages:an agenda for policy research with reference to indonesia [J]. Third World Plann Rev,1998,20(1).

[17] MARSTON SA. The social construction of scale[J]. Prog Hum Geogr,2000,24(2):219-242.

[18] 陳瑞莲,杨爱平.从区域公共管理到区域治理研究:历 史的转型[J].南开学报(哲学社会科学版),2012(2): 48-57.

[19] 燕继荣.社会变迁与社会治理——社会治理的理论解 释[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2017,54(5): 69-77.

Abstract:Atmosphere governance is important criteria to measure the sustainable development of metropolitan areas. In the face of the imbalance of regional atmosphere governance structure,the disorder of the function and the ecological of metropolitan,this paper takes the New Regionalism Theory as the research framework,and raises the institutional supply and institutional incentive mechanism to innovate the regional atmospheric governance. The concrete measures include:reconstructing the power of controlling and social integrating of local governments,adjusting the social-spatial scale to construct the “compound administration” system between governments,creating new political consultation,constructing a reasonable regional atmosphere governance model and striving to achieve the institutionalization of metropolitan atmosphere governance.

Key Words:atmosphere governance;new regionalism;network governance

责任编辑:赵 哲