我国妇女/性别与教育研究热点主题和脉络演进

——基于CiteSpace的文献计量可视化分析

杨 霞,刘译徽

(1.山西师范大学 学报编辑部,山西 临汾 041000;2.山西师范大学 教育科学学院,山西 临汾 041000)

教育作为一项社会制度,具有帮助女性发挥自身力量推动经济政治进步,从而促进社会变迁、给予女性超越纯学术意义的个体身份认同和群体精神,赋予女性社会地位等显性功能[1]。妇女/性别与教育是教育研究关注的重要议题。近些年来,随着我国妇女研究的不断发展繁荣,妇女/性别与教育研究呈现出多元化的面相,研究视角横跨教育学、社会学、历史学、政治学、法学等多个学科,研究成果丰厚。因此,本研究试图以计量化的方式,总结回顾过去妇女/性别与教育的相关研究,全面、客观、科学、形象地反映当前妇女/性别与教育研究的基本情况,展现妇女/性别与教育研究的热点主题和脉络演进,以期为该领域的后续研究提供些许参考。

一、数据来源和研究方法

(一)数据来源

本研究选取学界认可度较高、文献收录较为齐全的数字化学术平台中国知网CNKI数据作为文献数据的来源。主要以“妇女”“女性”“性别”“女童”与“教育”“学校”组合成关键词和主题,在CNKI中进行高级检索,文献来源类别定位于全部期刊。鉴于1995年联合国第四次世界妇女大会革命性地强化了研究者、政策制定者的性别意识,使得社会性别视角成为理论研究的重要特色,因此将文献的检索时间定位1995—2018年[2]。为提高研究精准度,我们对这些文献进行逐篇浏览,手动删除书籍简介、会议通知等无效的文献后,共检索出2 028篇有效文献。

(二)研究方法与工具

运用CiteSpace和CNKI计量可视化分析,对1995年至2018年“妇女/性别与教育”研究领域的发文趋势、作者、基金支持、发文机构、关键词等方面进行计量分析,并绘制出发文趋势图、关键词知识图谱、关键词突显图等,来分析过去二十多年间研究妇女/性别与教育研究的整体面貌。

二、我国妇女/性别与教育研究的基本状况

(一)年代分布统计

如图1所示,在初期阶段该领域发文量并不高,随着社会性别研究日渐主流化,妇女/性别与教育研究领域逐渐成长,并趋于稳定。整体来看,大致可以分为三个阶段:1995—2000年为研究起步时期,发文量共176篇,年平均发文量29篇;2001—2016年为迅速发展时期,发文量共1 604篇,年平均发文量100篇;2017—2018年为沉淀发展时期,发文量共141篇,年平均发文量70篇。

图1

(二)重要期刊统计

期刊来源能够在一定程度上了解妇女/性别与教育研究的分布领域和水平。根据统计,1995—2018年之间发表妇女/性别与教育研究的刊物共有1 029种,总载文比为1.97,水平相对较低。值得注意的是,此类研究主要刊登在研究妇女问题的专业刊物和少数几个开设妇女研究专栏的综合性学报上,而权威综合学术期刊对此领域的接受度不高。其中,《中华女子学院学报》发文量最多,共69篇,占比3.40%;《妇女研究论丛》发文53篇,占比2.61%;《山东女子学院学报》发文39篇,占比1.92%;《中国妇运》发文19篇,占比0.94%。具体载文量排名如表1所示。

表1

(三)研究机构统计

可视化分析显示,1995—2018年,共有40余个机构研究并发表过有关妇女/性别与教育研究的论文,图2是发文量位居前10的机构。如图2所示,北京师范大学作为教育领域的领军学校排在首位,共发文50篇;中华女子学院位居第2,发文36篇;北京大学位居第3,发文35篇。其次依次是厦门大学发文28篇;中国人民大学、南开大学、西南大学、南京大学各发文22篇;南京师范大学发文21篇;西北师范大学、东北师范大学各发文20篇。

总体上看,发文量居前的机构几乎都设有妇女/性别研究与培训基地,可见,研究基地的影响力对该领域的研究产生了孵化和推动作用。其中,以位居华北地区(北京师范大学、中华女子学院、中国人民大学、南开大学等)、华东地区(厦门大学、南京大学、南京师范大学)等学术水平较高的高校为依托的研究基地成为该领域的主要力量。并且,这些高校机构的研究视野较宽广,不局限于某一地区和某一研究方向。而中南、西南、西北等地区的妇女研究基地或高校等机构对该领域研究发文量较少,间接说明我国各地高校及其妇女/性别研究与培训基地对该领域的重视程度在区域分布上相对不均衡,有较为明显的差异。

图2

(四)核心作者分析

核心作者在一定程度上引领着某领域的发展方向和速度。因此,分析核心作者的文献发表情况具有重要价值和意义。1995—2018年间发表有关妇女/性别与教育领域的作者共有2 537名,作者数量较大,发文最多的是张建奇和乐伶俐,各8篇。根据普莱斯定律M=0.749√Nmax,可以测算出核心作者数。M代表核心作者数量,Nmax代表最高产作者发文数。经测算,M≈2.12,取整数为2,即发文数量在2篇及以上的作者可以被定义为核心作者,共计249人。由于篇幅原因,本文只将发文量为5篇及以上的作者绘制成图3。普莱斯定律还指出,当核心作者发文量达到研究领域总发文数的半数以上,才算形成某一研究领域的核心作者群。经计算,249名学者发文量共有612篇,远不及总发文量的半数。并且,其他2 288名作者发文量仅有1篇。以上数据说明,虽然该领域发文作者总量较大,但核心作者群并没有形成,而且大部分作者没有持续关注妇女/性别与教育领域。

图3

三、我国妇女/性别与教育研究的热点主题

从知识论的角度来看,通过分析频次和中介中心性较高的关键词可以探测某一知识领域的研究热点。CiteSpace软件具备关键词聚类的功能,我们将知网导出的文献格式转化为Reworks,再利用CiteSpace软件将导出文件加以关键词分析,绘制出妇女/性别与教育研究相关文献的关键词聚类知识图谱,共得到299个节点和921条连线。为了使信息呈现的更加简洁明了,使用相关功能对知识图谱进行调整,得出图4的结果。图中显示的十字节点标志越大,代表该关键词出现的频次越多,学术界对此关心程度越大。此外,关键词的频次和中心度也能够代表其重要程度,关键词频次越高代表着研究热度越大,关键词中心度大于0.1代表为研究热点,并且中心度越大则代表该词在连接其他节点上发挥的“桥梁作用”越大,关键词排列详见表2、表3。将两者结合起来探究关键词热度的相似性和差异性可以较为科学地为妇女/性别与教育研究领域提供相应热点分析。对比观察图 4、表 2、表 3 可以发现,“女性”“性别”“女童”“妇女”“教育”出现频率和中心率都比较高,但由于这5个词是本文数据来源的主要检索词,因此不足为奇。而“性别差异”“性别平等”“高等教育”“社会性别”“性别歧视”“就业”等关键词出现频率较高,中心度几乎皆大于0.1,说明是研究热点,并且与妇女/性别与教育研究领域的内部关联作用较强。

图4

表2

表3

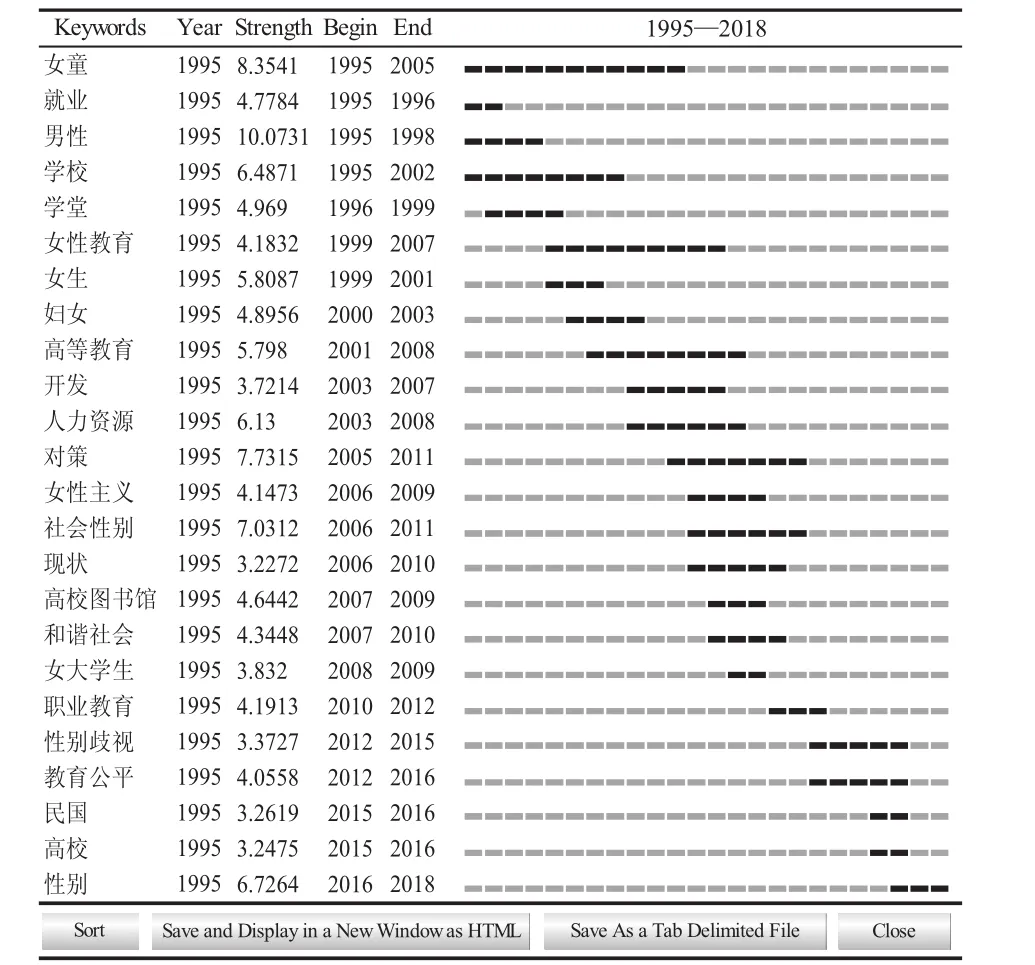

四、我国妇女/性别与教育研究的脉络演进

图5

利用CiteSpace计量分析软件中的Burst功能形成关键词突显图(图5),能够较为直观地看出妇女/性别与教育研究在每个年份中的研究点和该领域研究的整体演进过程,结合关键词中心度,可大致可以分为三个阶段。

第一阶段(1995—2000年):这几年的主要关键词是女童、女性教育、学校等。在整个20世纪90年代,越来越多的学者开始反思女性在教育过程中遇到的障碍,但更引人关注的是与全民教育密切相关的女童教育和女性参与基础教育的研究[3]。许多研究者从分析当前女性受教育情况出发,提出较之中华人民共和国成立前所受的“家庭式”教育相比,我国妇女无论是从受教育机会还是从教育质量上都有了较大进步,但情况依然不十分理想,女童入学率较低,整体受教育程度不高,甚至存在大量的女性文盲、半文盲现象。女性失学不仅不利于个人独立性的养成,而且影响家庭、社会的现代化进程和长足发展[4-6]。想要突破重围获得解放,不仅女性需要通过接受教育解放自身思想束缚,提高个人综合素质,同时整个社会也需要营造保障女性发展的环境,抛弃陈旧的性别观念,消除对女性的歧视,普及九年义务教育,因地制宜地加大对女性教育的经济投资和人力投资,让女性能够和男性一样平等地获得受教育机会[7]。

第二阶段(2001—2015年):这一阶段的关键词是高等教育、人力资源、社会性别、性别歧视等,研究热点开始由妇女基础教育转向高等教育。自1999年我国高校扩招后,女性接受高等教育的比例逐年增加,不过,“亚洲与太平洋地区‘北京+10’非政府论坛”会议认为,高等教育虽然取得一些进步,但性别歧视与不平等依然存在[3]。基于此,妇女/性别研究领域对性别差异而造成的一系列高等教育不公平进行了较为持续的关注。例如,一些学者认为,由于教育、家庭、社会等既传统又权威的因素造成了女性对自身性别不自信和排斥,因此,在大学专业选择、社团参与等方面产生了明显的局限性,导致在传统男性领域内难以寻见女性身影[8-10]。同时,单位在职工的选取和晋升方面也存在性别歧视,女性的可向上流动性和高层领导数量远远低于男性,处于边缘地位的女性图书管理员尤甚[11][12]。为了改变这种现象,一些学者根据境外经验得出了改善我国女性高等教育情况的启示:首先需要明确女性教育理念,将社会性别教育纳入高等教育课程内容中,并合理构建起适合于女性特点的终身教育体系;同时,还需要在教育过程中加强对女性的多元化人生规划指导;此外,女性高校教职工也是需要给予关注的对象之一,在必要时可以给予女性特别的优待和关怀,彻底清理男权主义思想,营造男女平等和谐的环境和气氛[13][14]。

第三阶段(2016—2018年):这一时段的关键词集中于教育公平、民国、高校、性别,较为关注民国时期女性教育经验和教育外部结果上的公平,即与同等资格者因性别不同而造成的就业难、晋升难、转行难及收入低等问题。民国时期的知识女性有着十分独立的思想和打破传统的行动力,部分学者通过反思民国时期女性思想,政治、经济和教育条件,为改善和丰富当今女性教育作出了历史参照:民国时期,外来文化的传入打下了女性尝试接受教育的思想基础,民国元年政府制定公布的“壬子癸丑学制”为女性与男性平等地接受教育奠定了制度保障,同时,金陵女子大学等教会学校的创办开启了女性接受高等教育的先河,并提供了女性接受高等教育的路径。如此,民国女性开始大胆抛弃传统教育观念,并勇于担当起自己的社会责任,出现了一批又一批优越的科学家和文学家。此外,一些学者分别从公平的角度分析当今女大学生就业歧视的原因,认为由于性别的原因,女性更容易进入“特定”的行业与部门[15][16]。而这就注定了工资会和男性有些许差距,但往往教育水平越高,男女工资差距越小。同时,由于全面二孩政策的开放,更加剧了企业对女大学生的就业和晋升的歧视。为了改善女性就业难、男女同工不同酬这一现象,大多学者的意见趋于一致,认为教育是消除两性同工不同酬的强有力武器,应该通过大力提高女性受教育层次并发展职业技术教育以消除男女收入差距;政府相关部门应该通过制定政策限制企业歧视行为并发展利于女性的行业,保障女性就业的权利;同时传统职业性别化的观念需要改变,以此为女性赢得平等机会,逐步解决女性因性别而在就业中遇到的问题[17][18]。

从整个的研究发展脉络来看,我国妇女/性别研究趋向发生以下变化:从关注妇女/女童扫盲、接受义务教育提高女性受教育率,到关注女性在高等教育中的一系列不平等,最后落脚于女性在教育结果上受到的歧视现象。在纵向上,这是一个层层递进,意为解决女性在整个教育过程中遇到不公平对待的过程;在横向上,这是逐渐从关注教育物质投入过渡到对教育模式和理念的反思的过程。

五、我国妇女/性别与教育研究的未来展望

(一)加强中国特色妇女/性别与教育研究理论建设

从论文发表情况来看,我国妇女/性别与教育研究领域中有相当部分的论文是探究国外尤其是英美等国家的女性教育的历程和现状,从而为我国女性教育提出一些启示和建议。社会性别概念产生于西方,在西方国家的教育研究中十分普遍,并形成了一定的研究范式。在我国,虽然社会性别视角现在慢慢成为主流化研究内容,但我国妇女/性别与教育研究领域起步较晚,以社会性别视角来研究教育直至20世纪90年代才慢慢为学界所用,因此与西方在理论基础上就存在一定的距离[19]。我国国情较为特殊,地区间经济差异十分明显,众多民族之间习惯也各有不同,导致各地方对女性教育的重视程度也不尽相同,所以急切需要的是符合中国国情的、富有中国特色的女性教育理论。如果不辩证看待而直接搬用西方女性主义思想,将会使得女性主义的本土化出现基本判断上的偏离,由于中国社会形态的独特性,女性主义的中国化也需要有“中国特色”[20]。所以,国内学者不仅要深度探究国外妇女/性别教育的发展背景和脉络,同时也要加强对我国女性的发展特质和女性教育的现状、自身的需求、目标、教育方式的研究,平衡研究经验汲取与自身理论建构之间的关系,提出针对当下并着眼于未来的、具有学术自信的中国特色妇女研究理论。

(二)加快妇女/性别与教育研究队伍建设

妇女/性别与教育研究队伍的建设不仅是为了提高该领域的研究水平,更重要的是为了整个社会的高质量和谐发展。从24年间论文发表的情况来看,已经有大量学者对妇女/性别与教育领域进行研究,总体上发文数量较多,说明该领域受到了较多重视。但是,只有少量作者能够对妇女/性别与教育领域跟进研究,大部分作者发文量仅有1篇,缺乏对妇女/性别与教育领域进行持续的关注和研究,说明核心研究队伍并不十分充盈和稳定。此外,发文机构多集中于华北、华东等经济较发达城市中设立了妇女研究基地的高校,中西部地区对该领域的研究成果较少,能够看出发文机构地理分布较不均衡。因此,社会性别主流化依然任重而道远,必须倡导将社会性别研究视角落实、落细到各地高校,形成良好的研究氛围和机制以引起更多的学者对妇女/性别与教育领域进行持续研究。同时,研究者之间及研究机构之间应加强联系,形成高效、稳定并可持续的研究队伍,以便充分整合人力资源和学术资源,获得多方面精神和物质支持,使研究队伍有动力、有条件、有能力在不同环境和不同视角下突破学科边界进行创新性学术研究,尝试总结出可供借鉴的成功经验,扩宽研究结果发表途径,以提高妇女/性别与教育领域的研究数量、质量和研究覆盖面,推动妇女/性别与教育研究深入开展。

(三)拓宽妇女/性别与教育研究领域

从发文数量和关键词突显图上看,现有研究多集中于基础教育和高等教育中女性所遇到的问题,可以发现,学者们对其他“圈子”中的女性教育问题关注度不够。女性在不同发展时期的心理和性别概念具有明显的差异性,需要拓宽妇女/性别与教育研究领域,例如,中学阶段正是女生性别意识发展的关键期,受女生个体性别意识的觉醒、学校教育单一发展目标对女生的局限、多元开放女性伦理文化的冲击等因素影响,青春期女生面临社会文化定位的多重矛盾,由此会带来女生教育的新问题[21]。所以,需要关注正处于中学阶段的女生,针对特点开展研究,给予女生正确社会性别意识的引导,合理树立成长目标,以期女生能够在未来发挥自身应有的价值。此外,老年女性一直是教育研究领域长期忽略的群体,学界关于我国老年女性的教育研究涉猎尚浅。我国社会正在迈入人口老龄化的阶段,由于女性在生理上的优势条件,老年人群体中尤其突出的特点是“老年女性化”,学界需要尤其关注老年女性的教育生活,优化老年女性教育体系。

(四)注重研究视角和研究方法的多元交叉融合

文献统计发现,绝大部分妇女/性别与教育研究领域的期刊论文使用定性研究的方法较多,强调通过理性思辨从而提出改善目前妇女/性别与教育状况的建议。近年来,虽然部分研究者较为密集的使用实证性研究方法,但是所占比例并不高。实证研究通过大量客观数据的呈现,能够得出普遍存在的问题和规律,从而推论出具有科学性的结论,可以补充验证或者证伪相关领域的研究假设。但这并不意味着需要抛弃传统思辨式的研究方法,妇女/性别与教育领域的服务对象是人,每个人所处的状态和所追求的教育需要各有不同,需要根据不同的情况使用不同的研究方法,并从不同的研究视角切入进行研究。尤其是最近几年,大数据研究方法为现有研究方法的改进提供了更多可能。我们在注重研究视角和研究方法多元化的同时,更需要注重彼此之间的融会贯通、取长补短,从而才能应对复杂多变的妇女/性别与教育问题。

【责任编辑:赵 颖 责任校对:詹 丽】