由诗刊发起的星星美展开启当代自由创作曾经的今天,不只是昨天……

编撰_阿潘

1979年9月27日,北京五四大街一号,中国美术馆,出现了让人意外的一幕,馆内正在展出《建国三十周年全国美展》,馆外公园的铁栅栏上,高高低低挂满了油画、水墨画、木刻和木雕,让路过或打算进馆看展的观众不知所措。

这个意外的露天展,就是星星美展。

时隔四十年,作为中国当代艺术初期重要事件的“星星美展”,回顾和了解这个事件的历史价值,需要从时代的线索入手。历史的书写虽然有众多线索,从表面看这些线索似乎各自独立,但其实,背后有一张大网将它们联系起来,这就是“时代”。

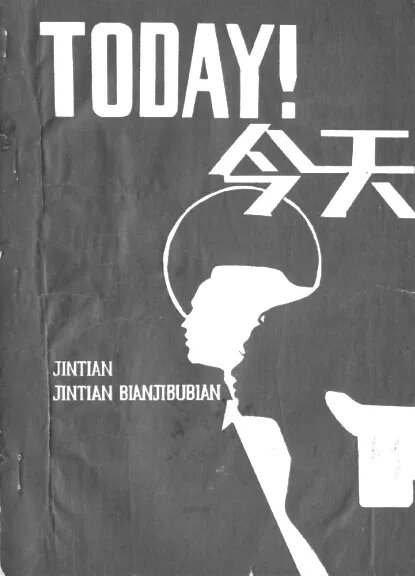

诗刊《今天》

第一届星星美展海报

从《今天》到“星星”

1978年的一天,北京的一个四合院中,民间诗刊《今天》杂志的编辑部,北岛、杨炼、江河、马德升、黄锐、阿城、曲磊磊等文艺界的一群人聚集在一起。恰好黄锐和马德升、阿城正商量一起做画展。

黄锐是皮件厂的工人,马德升是描图员,阿城(本名钟阿城)在《世界图书》当临时编辑,曲磊磊是诗人食指引进来的,他那时在中央电视台照明部工作。经曲磊磊推荐,做木雕的剧作家王克平也加入进来。

他们中好些是前不久从农村插队回京的知青,那时的回京知青有些有工作了,有些还在等待。他们组成了一个个小团体,每个小团体都会出油印的刊物向外发放。后来这些“同类”组成了文化史上的重要名单:北岛、芒克、食指、根子、多多、陈凯歌、李晓斌、罗群、王志平、史铁生、查建英等。

《今天》是纯文学刊物,主编是诗人北岛,北岛有过这样一段叙述:《今天》不光是一个文学运动,实际上还包括摄影和美术,我们当时的“四月影会”,就是一个民间摄影团体。另外在《今天》中,后来派生出来一个组织,就是“星星画展”。

黄锐给《今天》做美编,看着当时诗人在诗会大放光彩,就产生了办画展的想法。由黄锐、马德升、阿城发起,加上王克平、曲磊磊等五人组成核心成员,陆续有其他人加入,薄云(李永存)、严力、毛栗子等,画风虽然不一样,但都能找到认同感,那就是“一定要有点儿新的东西”。

诗人严力当时的女朋友是画家李爽,他回忆,黄锐到他家邀请李爽参加画展,看到满墙挂的严力自己的习作,就把两人都邀请来了。“当时挑选没有标准,谁想上谁上。”这基本成了星星画会的策展理念:没见过的就是好的。

这些人很多不是艺术家出身。严力刚学了两个月的画,王克平连毕加索都不知道,黄锐说,“你得从头开始”。另一方面,这种与文学、诗歌、摄影密切联系的“圈子”,也给艺术家带来了原始的艺术感受。

王克平说,“珂勒惠支是我们的旗帜,毕加索是我们的先驱”,曲磊磊介绍,当时对他们那帮人影响较大的西方艺术家有毕加索、马蒂斯、珂勒惠支、比亚兹莱等等。中国的传统文化也在复归,曲磊磊创作的灵感就来源于“山海经”和“楚辞”。

1979年9月27日,“星星美展”在中国美术馆东侧街头公园开展

星星画展的露天现场,马德升向观众阐述艺术观

无论灵感来自何方,他们最大的需求是自由的表达,艺术形式的突破。

说一说那个时代

曲磊磊曾这样描述:“1976年是个龙年,中国社会发生了太多事,文革结束,唐山大地震,毛泽东逝世,当时所有的人都有一种感觉,要变了,怎么变?不知道。文革结束,人们都怀着非常大的期望。那时候,人们的情绪已经压抑不住了。”艺术也在寻求自由表达的空间。

1978年5月10日,中央党校的内部刊物《理论动态》上,刊发了南京大学哲学系教师胡福明的文章《实践是检验真理的唯一标准》。第二天,《光明日报》《人民日报》《解放军报》纷纷转载,文章中“自吹自擂证明不了真理,大规模的宣传证明不了真理,强权证明不了真理”等表述,传达出了国家坚决的反思。

经济和政治领域发生变化的同时,文化艺术也从文革的一片萧条和单调中苏醒过来。1978年8月11日,上海《文汇报》发表了卢新华的小说《伤痕》,引起读者很大反响。小说主人公遭遇的苦痛成为人们共同关心的问题:我们的苦难究竟来自何处?是什么原因造成了悲剧的发生?“伤痕”一词很快成为符号,那一时期的许多小说、随笔和电影,后来都被归入“伤痕文学”。

在艺术领域,虽然为创作松动和风格多样化准备了一定条件,但艺术机构的机制没变,发言权依旧掌握在美协和美术馆等机构里。

1979年夏初,黄锐和马德升一再去找时任北京市美协主席的刘迅申请展览场地,结果都被婉拒。大家觉得不能再等了,有人提议露天办展,经过讨论,最终场地定在美术馆外的小花园,有现成可以挂画的栅栏,又是中心地带,大家一拍即合。地点定了,接着定日期,在国庆节前,9月27日。明确了分工之后就分头行动,有负责挂画的,有负责募捐的、贴海报的,还有人负责维持秩序。

回到现场:李爽的回忆

黄锐 《新生》 1979年 油画 法国私人藏品

黄锐叫我和严力拿新画去他家预展。我们用自行车把画驮到黄锐家。黄锐的家里已经摆着不少人的画,展览差不多成形了。在场的还有曲磊磊,《林海雪原》的作者曲波的儿子。磊磊高高的颧骨,黝黑的肤色,彬彬有礼,小小的眼睛生气的时候都像在笑。他曾经为《今天》画钢笔插图,极其细腻的笔触。

磊磊又带来了新面孔李永存,他是工艺美院的,在《沃土》杂志做编辑加画封面。他不管到哪儿,最后都会郑重其事地亮出他的国画。我不懂国画,看的时候就不受限制。第一个感觉是雅,第二个感觉是孤独,孤独者深沉的静,又有缅怀古代诗魂的冲动。好像他在幻想未来某一天,现代人坐在鱼肚白的拂晓里,不再需要斗争。

这个小团体是群星,一颗照亮另一颗。

他又带来了阿城,著名电影评论家钟惦棐的儿子。阿城瘦瘦的像一片微弯的大搓板,五官上没有任何可以刺激视觉的地方,蓝制服也和街上的普通人一样。他戴眼镜,但最好在他嘴上贴个封条,他说话太特别了,稳、准、狠,但又不是激进分子狭隘的申辩和审判,他的话像一面照妖镜——受到镜子的吸引,就往镜子前凑,站不了几分钟,你会发现,已经被他扒光了。没点定力的人,还真得小心扛不住。

阿城和磊磊一样画钢笔画,我对他的感觉是,他来参加“星星”的活动,是身子在眼睛不在,因为他说的话很抽离,仿佛他是从老远的地方在观察一个点上的骚动。阿城自己画不画都无所谓似的,更喜欢看。

不知谁又带来了王克平,一个做木雕的,据说他父母亲是延安时期解放区的文艺工作者。他的雕刻作品的确很惊人,不仅有一次到位的大写意,还不缺少那种细微和尖锐。

北岛、芒克、严力、顾城、江河……许多诗人为我们的画配上诗歌,作品风格不限,地点选在最高艺术殿堂——中国美术馆东侧小花园的铁栏杆上。

第二天天刚亮,我骑车到严力那儿,又去磊磊家,一起和芒克骑一辆借来的平板三轮车,拉着画,从三里河往美术馆赶。八点左右,大家都集合在小花园里,数了数差不多有一百多件,我们把作品悬挂在铁栅栏上,大概有四十米长。

十点以后人开始多起来,最后到拥挤不堪。大家你一句我一句商量着是否收点儿钱,又一想没门没窗户,怎么收钱呢?于是就在树上挂一个小箱子,写上“意见箱”,贴了一张纸,写着有钱出钱有意见出意见。

包炮 《汉伎》 1979年 石灰岩

尹光中 《春天还是春天》 1979年 布面油画

马德升 《人民的呼喊》 1980年 版画

克平来叫我:“李爽,北京市美协负责人刘迅来了,正看磊磊的画呢,一会儿就轮到你的了。”磊磊朝我们招手,领着刘迅到我的画前,曲磊磊小声对我说:“嘴甜点儿,讲讲你的创意。”我小心翼翼地解释我的画。刘迅和蔼地微笑着,我对做官的总是有成见,但刘迅主动问我:“哪个单位的?”“青艺的。”“哦,工作之余还坚持创作呀,好。你画了几年了?”“七二年就开始画了。”晓斌赶过来噼里啪啦拍照。刘迅又转向磊磊和克平说:“真挺好嘛,看看你们‘星星’的一个女将。”

我们发出了与“文革”时期不同的声音,它引发的轰动迅速传开。空前盛况里自然也有插曲,公园管理人员前来干涉:“这是公园,不是展览馆,来了这么多人,乱哄哄的,你们看扔了一地冰棍纸。”一位中年妇女在远处大叫:“这是什么美展?我看就不美。你们是谁领导的?我去报告派出所。”

中国人开始小心翼翼地谈论“文化大革命”时不能谈论的事。画不能画的画,唱不能唱的歌。我们像一群新生的娃娃,没有刻意为历史准备什么,只不过是希望剪断自身的枷锁,却无心插柳柳成荫了。(有删节)

画展的继续并不顺利

艺术评论家方振宁那时还是美院的一年级学生,他后来描述,像他这样受到冲击的学院学生为数不少,所以艺术界大部分人把中国前卫艺术的开端定位为“星星美展”,因为它开创了中国美术界一个新的时代,让大众有了看不懂的艺术。展览上大胆的作品,让习惯了“文革”绘画的观众大吃一惊。“那些作品的表现手段是自由的,是我们从未看到过的。展览像原子弹炸到中国艺术界一样。”

中国美协主席江丰、美术馆副馆长郁风、北京市美协主席刘迅、创作首都机场壁画的袁运生、元老级木雕艺术家固原等美术界的官方领导和老前辈都来了,给予了积极的评价。

不过,展览的第二天就遭到了干涉,要求撤回展品。9月29日早上他们再去的时候,展品被没收。“星星美展”被取缔,这是中国当代艺术第一次遭到封展。

最后在艺术家们的强烈抗议和有关部门的协调下,11月23日至12月2日,“星星”在画舫斋举办了展览,这个小小的平时清静偏僻的古老庭院挤满了人。《人民日报》破天荒刊登了星星自己出资的广告。展览的最后一天,共卖出去8000张门票,观众的意见写满了14本意见簿。

1980年,《美术》杂志3月号刊登了艺术评论家栗宪庭以“本刊记者”身份写的《关于“星星美展”》的文章,并发了五幅他们的作品。

“星星美展”第一届的前言中,提出了自己的艺术主张:“世界给探索者提供无限的可能;我们用自己的眼睛认识世界,用自己的画笔和雕刀参与了世界;我们不能把时间从这里割断,过去的阴影和未来的光明交叠在一起,构成我们今天多重的生活状况。坚定地活下去,并且记住每一个教训,这是我们的责任。”

回到现场:陈丹青的回忆

1979年冬末的一夜,中央美院的学生会忽然请到几位星星画展英雄,台上一排坐开,我底下瞧着就兴奋起来:这不一伙老社青么?其时我结束8年农村生涯,进了美院,算是入了官家的幸运儿。那夜送诸位英雄到门口,校园浓黑,曲磊磊转头对我说:还是你们好啊,你们考上了。

如今大学请来的都是学者教授,“上世纪”学院讲台却坐着这样的乌合之众,当场叫嚣。“官方画家彻底完蛋。搞什么艺术。就知道挣稿费。”马德升扯着嗓子咆哮道——那时哪来画廊和拍卖行呢,除了工资,穷画家确是接点连环画之类的挣稿费……黄锐也句句不卖账。王克平穿着才刚时兴的喇叭裤,坦然四顾,神色介于流氓和公子之间。那天我在台底下就给这五位草寇画速写。

1979年秋星星起事,我在上海,不曾见,那时媒体不报,更没网络,回来只听得众人眉飞色舞讲:怎样地先给美术馆撵出来,怎样地立刻在大街上布展,北京市民又怎样围得里三层来外三层……赶紧打听,结果是江丰作主,亲自写了序,展览就挪到北海公园画舫斋。赶紧去,果然里三层外三层,好不容易挤到画跟前,又给别人的左膀右肩弹出来,那年头,男人们个个穿着中山装。

1980年,各种在野团体闹起来:无名画会,油画研究会,同代人画展……后两个团体多是中央美院老师或老附中毕业生,无名画会则十之九是野种,主将之一冯国栋,供职清洁公司,扫大街,想起他那幅愤怒的画——纯色,粗线,画一把开裂的扫帚,一张倔强的苦脸。我记得他们最激烈的作品。想起我正在美院磨素描,心里觉得可耻。

1979年的种种骚动与可能性没有了:普天之下莫非学院,野生动物濒临绝种了。如今我们已经停靠岸边,快乐地喘息:新世纪以来,本土体制、境外体制,合纵连贯。年轻人的选择与回报无疑远远多于以前,前提是抵押自己的天性。游戏规则,则是关系学与经济学,交相奏效,统称利益学。

90年代初在纽约见到王克平,沉静质朴,正如我熟悉的西方单干户。据说,木雕在他院子里堆积如山。阿城的录像拍摄了坐在轮椅上的马德升,他被缓缓推出走道,只剩脑袋能够转动了,其目光炯炯。曲磊磊在哪里?我再没见过他。黄锐依然战士之身,谈话间残余70年代的辩论激情,留了胡子,忽然笑起来,那种在野的笑。(有删节)

说一说他们的作品:吕澎的评论

第一届“星星美展”中,几乎所有的木雕都出自王克平之手,借用木头材料自身的特点,表现了一种在束缚和压抑下的紧张状态。他引人注目的木雕,是一尊较为精细的《万万岁》,一只干细的手从一个脑袋上长出来,手里紧握着一本小红书。头部和手部全都变形,带有一种与那个高举小红书的狂热时代相联系的荒诞感。

马德升的木刻,黄锐的《遗嘱》《新生》,曲磊磊的《思绪》组画也不同程度地引起了观众的注意。马德升的一些作品带有某种珂勒惠支的风格特征,又使作品具备了一定的超现实感。黄锐的油画《新生》将毁于战火的圆明园的几尊残存石柱变形描绘成了类似于人的形体,色彩鲜明强烈,带有象征意义。

李爽的《神台下的红孩》、严力的《对话》都表现出艺术家对发掘自身潜力的兴趣。在严力的《对话》里,马蒂斯式的简洁同一种超现实的形象结合,制造出人与酒之间的对话的模糊含混气氛。第一次参加“星星美展”的包炮的几件雕塑,也展现出一种纯粹形式主义的倾向。陈延生的《陨》将一些无名抽象的形体散乱地投掷在一个深色面积上,细小的形块有如米罗的画中所常见的形式。(摘自吕澎《20世纪中国艺术史》一书)

观众的反应不一样

王广义 1986年 布面油画 《后古典系列——大悲爱的复归》

1980年夏初,“星星画会”正式成立,并在北京美协注册。画会组织的第二届展览,得到江丰支持,得以在中国美术馆展出。展览破了中国美术馆的纪录,参观人数超过10万人,平均每天有6000人之多。严力记得,当时排队队伍就有几百米长。

同第一届的干预社会倾向相比,第二届艺术家开始更多关注身边的环境。他们在前言中写道:我们不再是孩子了,我们要用新的、更加成熟的语言和世界对话。观众留言簿(小学生的练习本做的)里,留下了很多喜形于色的兴奋,说明“星星”在那个时代的影响力。不过,不同的意见很快出现。

1981年的《美术》1月号上,刊登了一篇署名“子泉”的短文。作者抱怨“星星美展”中的许多作品看不懂,“不仅我看不懂,我们这里好多同志看后也都说不懂”:我们反对把美术仅仅变成图解和标语口号式的作品。但是我们应该承认美术作品是属于意识形态范畴的东西,应该把美术作品作为教育人民的一种手段,使人看了作品,潜移默化,从而提高共产主义道德、品格的修养。因此,需要有一定的内容。这又牵涉到第一个问题,就是要使人看懂,光是在形式上玩弄,是搞不出名堂来的……

这种看法有一定代表性,习惯了写实主义的大众,不适应陌生的风格、样式,这段文字清楚地描绘出“星星美展”所面对的现实。也正是在这种与现实的反差中,显现出了“星星”的历史价值。

事实上,关于形式和内容以及艺术的意义讨论,1979年已经展开。画家吴冠中发表于当年的《美术》第5期的文章《绘画的形式美》中,就用激昂的语调要 求造型艺术应该有自己的特征。

讨论本身没有结果和定论,但讨论所触及的种种问题,为中国现当代艺术的发展奠定了基础。“星星”艺术家们的努力,都在日后影响深远,延续到85美术新潮,到厦门达达,到89美术展。然后,大规模的讨论停止了,艺术沉潜进了蓬勃的个人创作中。

八十年代初期开始,星星画会的成员们陆续移居海外。正如曲磊磊所说:我们现在回过头来看,从某种角度说星星画展事件意义大于作品,虽然很多作品不一定那么成熟,但是大家直接表达了“艺术要自由”的宗旨,从画展的历史使命来说,它完成了。

马德升说:“还是把它看成是一场美术史运动比较到位”。

回顾“星星美展”,既是寻找那个历史的原点,也是触动我们的心灵——永远不应忘记的是,艺术是人们寻求心灵自由的途径之一。

森达达《死亡的太阳(一车块状蜂窝煤灰)》局部(1983)