从汉文章回小说到蒙译“本子故事”

——以《薛仁贵征东》为例

彭春梅

(河南科技大学人文学院 河南洛阳 471023)

汉文章回小说通过翻译活动大量地被介绍到蒙古族地区始于十九世纪,当时“在内蒙古地区,以往的官方为主的翻译活动让位给民间自发为主的翻译活动。参加者多为没有官职的闲散文人。”[2]正是因为翻译者如此特殊的身份和广泛的民间基础,对汉文章回小说的翻译活动也独具特色。明清以来的各种汉文章回小说,如《隋唐演义》《唐五传》《东辽》(薛仁贵征东)《水浒传》《西游记》《三国演义》《封神演义》等被翻译成蒙古文,以手抄本形式在蒙古族地区广为流传,民间俗称“本子故事”(bensenuliger),甚至通过说书艺人的演唱而流入口头,这与蒙古族民间文人的翻译创作过程不无关系。本文主要以《薛仁贵征东》典型故事片段为例,通过汉文章回小说和蒙古文译文本子故事的对比来考察译者是如何进行文本翻译的,阐述文本的翻译过程中如何彰显蒙古化和书面化的特征,揭示了近代蒙古族文学对汉文章回小说接受的过程中所体现的民族性和书写的特性及其内在规律。对比故事文本,蒙古文译文手抄本复印本《大唐薛礼征东》(“1980年8月15日抄,包松林”,原文译者姓名不详,从蒙古族说书艺人铁木尔处获得),全书16卷,每卷大致三回,总计四十八回;汉文章回小说《说唐演义后传》,上海古籍出版社1995年出版,由清代鸳湖渔叟校订,丁山、李驰标点,共计四十一回。选取的对比样例故事片段讲述的是唐太宗海滩遇难,薛仁贵相助,最终张士贵冒功之事真相大白,属于《薛仁贵征东》故事中相对独立的征战故事,具有一定的典型性。

一、遵循故事基本情节

要了解译者在翻译过程中对故事情节内容进行的增删情况,可以通过蒙汉故事文本回目内容的设置来了解,对比样本片段中故事情节内容的具体情况如表1:

表1 蒙汉故事文本回目内容

章回汉文章回小说本子蒙译“本子故事”第四十一回唐王路遇旧仇星第四十二回雪花鬃飞跳养军山应梦臣得救真命主第十一本太宗皇帝射白兔遇险 雪花鬃飞跳养军山应梦贤臣救真命主受惊众火头军与副元帅交战第四十三回银銮殿张环露奸脸白玉关薛礼得龙驹第四十四回长安城活禽反贼让帅印危重贤臣第十二本张士贵欺瞒皇帝白玉关薛仁贵得龙驹仁贵跨海长安城活捉反贼让帅印危重贤臣

译者在翻译过程中将汉文章回小说三个章回的内容纳入到一个本子当中,故事的基本情节单元内容的增删并不明显。依然遵循原著情节发展脉络,“唐王路遇旧仇星”“雪花鬃飞跳养军山”“应梦臣得救真命主”“银銮殿张环露奸脸”“白玉关薛礼得龙驹”“长安城活禽反贼”“让帅印危重贤臣”等情节是蒙汉故事文本中有的,只是蒙译文本对每个情节单元标题的翻译更为具体、详细,符合蒙古文表述和思维的特点。通过回目内容的对比,我们很容易发现“众火头军与副元帅交战”情节是汉文原著中所没有的,是译者在翻译过程中新加入的内容。在汉文章回小说原著中,众火头军与大哥薛仁贵在“雪花鬃飞跳养军山”情节之后便走散,之后再没有出现在接下来的诸多情节事件中,直到“尉迟恭敬德让帅印”情节,众火头军与大哥薛仁贵得以在越虎城团聚。译者在翻译的过程中对此情节进行了调整,通过加入“众火头军与副元帅交战”情节,让众火头军在大哥薛仁贵救出唐王之后便与其相遇,共同完成余下诸多的事件。这样的改写方式符合故事表现的逻辑,更符合蒙古族民众的审美。交战情节往往是蒙古族英雄史诗典型的情节母题。蒙文译文本子故事其他部分内容,这样加入新的情节单元的情况并不多见,出现新的情节单元往往是从汉文章回小说原著中分离出来的内容,这也是造成汉文章回小说原著四十二个回目的故事演变为四十八回目的主要原因。由此可见,译者对汉文章回小说的蒙译过程本着基本的文本翻译理念,保留了汉文原著的基本情节框架,没有进行过多的增删等处理。

二、人物形象的传奇化改写

译者在翻译过程中虽然遵循了原著基本的故事情节,但细节内容明显具有改写的痕迹,注重英雄人物形象的传奇化表现,将相关世俗化的、现实化的描写全部删掉。在对比样例中,这样的改写方式主要集中在英雄薛仁贵和坐骑雪花鬃。如情节单元“应梦臣得救真命主”中薛仁贵将盖苏文打败之后,来到泥塘边救出唐王,在汉文章回小说原著中,对解救唐王的这一过程进行了现实主义描写:

薛仁贵首先是用宝剑割芦苇,把它们束成捆,投入泥塘中,然后小心翼翼地把国君引到岸边。他再把自己的枪杆投下去,以便国君马的前蹄能够借助它集聚力量跃出泥塘。

译文中对此细节内容进行了传奇化改写:

仁贵倒置方天戟,刀柄伸入皇帝坐骑麒麟驹肚皮之下,将其挑出放到陆地上,如同挑起一条鱼。

薛仁贵,这一人物形象的塑造,突出表现了其史诗英雄般的力量。在蒙古族英雄史诗中对英雄人物的描写往往是“手上有力的”,同时也通过身材、勇气、声音、脾性、肠胃和行动来极端夸张地表现。译者在改写过程中同样极度夸大了薛仁贵的力气和勇气,而这样的改写方式符合蒙古族民众的审美心理,符合他们心目中的英雄人物形象。正因为游牧民族的生态环境,自远古时期蒙古民族就崇拜力气,“力气与勇气是在持久性的战斗和与自然战斗中存在的头等的、最需要的美好品德”,[3]所以勇士往往是蒙古族民众最为崇拜的对象。译者对汉文章回小说蒙译过程中通过对小说人物形象的传奇化描写使其进一步蒙古化,更符合蒙古族民众的审美。

在“雪花鬃飞跳养军山”情节,译者同样在翻译过程中删除对英雄薛仁贵“煮饭”等细节的世俗化描写,同时对坐骑雪花鬃进行了传奇化改写。在汉文章回小说原著中对当时场景的描绘同样是现实化的:

单讲那藏军洞中的火头军,这一日八位好汉往养军山打猎去了,单留薛仁贵在内煮饭,这骑雪花鬃拴在石柱上。饭也不曾滚好,这匹马四蹄乱跳,口中乱叫,要挣断丝缰一般,跳得可怕。

译者对原著中坐骑雪花鬃的现实化描绘方式进行了调整,“众马突然跑进洞中,无论如何鞭打也不肯离开山洞,忽然地动山摇,又返回养军山”,雪花鬃的举动冥冥之中指引着它的主人。在情节单元“应梦臣得救真命主”,汉文原著直接描述薛仁贵骑着雪花鬃来到山顶高处,看到唐王身临险境,便纵身跳下与盖苏文交战。而译文中对此进行了改写,雪花鬃来到一平地,随着其惊跳山崖也会跟着长高,薛仁贵在山崖高处看到皇帝和盖苏文,便策马从几丈高的山崖跳下却安然无恙。这里除了通过传奇化的故事情节进一步渲染薛仁贵这一英雄人物形象之外,坐骑雪花鬃也是译者重点渲染的对象。作为马背上的民族,马是蒙古族日常生活中密不可分的伙伴,这在蒙古族民间文学传统中尤为突出,在蒙古族英雄史诗《江格尔》中,骏马的形象是仅次于主人公的第二位英雄形象。它们具有超自然的力量,会说话,能够替主人献计献策,也能够预测未来,危难时刻救助英雄。在英雄史诗《大丈夫阿里亚夫》中,主人公沉溺于新婚欢乐时,蟒古思趁机袭击了他的故乡,是坐骑以嘶鸣来示警的。这些显然与译者的传奇化改写方式如出一辙,雪花鬃能够预示吉凶,暗示好坏,“怎样抽打也不肯出洞”,经过一阵地动山摇,将主人带到了养军山,又通过惊跳、山崖长高等方式得以让主人与唐王相认,这一切离不开神奇坐骑雪花鬃的功劳。

由此可见,译者在汉文章回小说的翻译过程中注重对人物角色进行传奇化改写,而这种改写主要集中在英雄人物角色上,这正符合蒙古族民众传统的英雄主义审美意识。译者的改写方式主要来自于蒙古族英雄史诗等民间文学传统,运用蒙古族民间叙事技巧对汉文章回小说进行改编,通过比喻和夸张等手法对故事人物形象、性格、才能、武艺、打斗进行改写,使翻译文本赢得蒙古族民众的喜爱。这种改写方式也与当时作家文学尚不发达有关,十九世纪是蒙古文学从民间文学向作家文学转型时期,正是在这个时期汉文章回小说被广泛蒙译,“在十九世纪之前,蒙古族文学以民间文学为主,从十九世纪开始,作家文学成为蒙古族文学的主要组成部分。”[3]所以蒙古族地区的文人思维还是以民间文学为主,这一点从另一方面也印证了汉文章回小说的翻译活动主要是由民间文人或具有民间文学功底的文人来承担的。

三、叙事方式的书面化转换

汉文章回小说源自话本小说,而话本小说脱胎于说话技艺,所以章回小说中留存了不少表演性的口头叙事的痕迹。根据有关学者的考证,汉文章回小说多数来源于元、明时期的话本小说,如汉文章回小说《薛仁贵征东》来源于《薛仁贵征东事略》,据考证是元初的话本小说。所以汉文章回小说中充斥着自言自语、自问自答的说书人语气,有繁琐的人物对话和细致的心理描绘。译者在翻译过程中对具有口头特征的叙事方式进行书面化转换,改用较为客观的第三人称叙事视角,将源于口头表述的过于琐碎、反复的细节描绘删掉,对故事情节进行概括凝练。

在“唐王路遇旧仇星”情节单元,唐王预出行打猎,徐茂公阻止,原因是会遇到梦中贤臣薛仁贵,但其福分未到。这段内容在汉文章回小说原著中通过一系列的人物对话形式表现出来的,叙事者极力摹拟说书人语气,将读者拟想为书场听众,唐王、尉迟恭、徐茂公和程咬金四人分角色对话,前前后后居然用了16个“说”或“道”,口头表达时极具情景感的人物角色之间的对话,用文字形式书写下来却有了如此反复之感,阅读效果更是不言而喻。译者在此段内容的翻译过程中对人物角色内在叙事视角进行了调整,运用第三人称叙事视角概括凝徐茂公和唐王二人之间的对话,文本中前后共出现6个“说”或“道”。在汉文章回小说中也有大段大段对人物心理较为详细的描绘:

朝廷暗想:“朕的御箭怎被这兔儿带了去,必要追它脱来。”心下暗想:“朕方才一心追这只白兔,却不曾认清得来路,如今三条大路在此,叫我从哪条路上去的是?”天子心中暗想:“这个人谅来不象番将的将官,一定是我邦的程王兄,他有些呆头呆脑的,所以伏在判官头上,待朕叫他一声看。”

译文中将这些自言自语性质的,细腻、繁琐的人物心理描写全部删掉,平铺直述故事主要情节:

皇帝追赶兔子却不见,策马扬鞭,忽见对向来人神似鲁国公,大喊程千岁一同前行。

同样在“雪花鬃飞跳养军山”情节单元,充斥着说书人自言自语的味道,译者在翻译过程中只保留了故事的基本情节,将琐碎的心理描绘全部删掉。源于话本小说的汉文章回小说明显具有口头叙事的特征,而这些对于作家来说难免会有难以接受的啰嗦、重复的感觉。口头文本诉诸于听觉和视觉,通过琐碎繁杂的细节描绘创造情景感,达到“看得见、摸得着”的视听效果。所以人物之间的对话及心理活动往往都是说书人非常重要的描绘内容,描绘则需要讲述主体的参与,关注的是听众的兴趣。而翻译文本作为书面文学,要求叙事的客观性、严谨性,内在的心理活动外人无法观察也无从知晓,所以往往是被删除和改写的对象。书面文本关注的只是语言本身,是以案头阅读为目的,译者出于书写表现的逻辑,将很多琐碎的细节描写删除,将主要的情节脉络展现给读者,使故事的表现更为紧凑。读者通过文字阅读想要获得的往往只是情节故事本身。所以这里译者更关注的是比较具体的文本,而不是听众。口头文本中语言只是叙事过程中的一个环节,除了语言本身之外,语言所表现的人物心理、语言所引发的行为过程都是口头叙事者关注的对象。

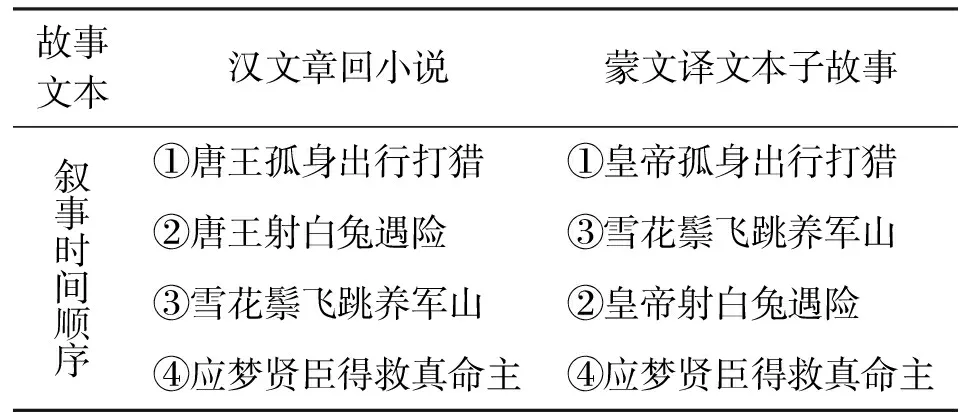

出于书面文化一贯追求的客观性,译者对汉文章回小说进行翻译的过程中同样对其叙事结构进行了调整。汉文章回小说来源于话本小说,以众多相对独立的小故事组成,采用的结构往往是块状结构,每个独立的部分通常以一个人物或情节为中心来展开的,可以添枝加叶,但几个中心人物情节或几条活动线不能同时出现。《薛仁贵征东》故事是以战役为情节单元,由几个征战故事组合而成。每个情节单元以一些中心的情节片段构成。所以汉文章回小说原著同样是围绕一个个完整的中心事件来叙述的,叙事时间与故事发生的现实时间顺序不同。译者在翻译过程中对汉文章回小说的叙事结构进行调整,将叙事时间与故事现实时间相统一。在汉文章回小说样例片段中,“唐王孤身出行打猎”情节和“唐王射白兔遇险”情节加起来是一个完整的故事事件,同样“雪花鬃飞跳养军山”和“应梦贤臣得救真命主”两个情节也是完整的故事事件,所以作者是按照一个个中心事件完整叙述的,在文本中这两段故事事件的衔接方式为“不知谁人来救,我且慢表。正是:唐王原是真天子,自由天神相救来”,很自然的从一个完整事件转为另一个事件的叙述。在蒙文译文本子故事中,这两个完整的故事事件是依据故事发生的自然时间状态,按照现实时间被分解成四个部分进行交错叙述,因为两个事件在两处同时发生,故事中的叙事结构通过表2进行对比:

表2 蒙汉文本样例片段叙事结构

故事文本汉文章回小说蒙文译文本子故事叙事时间顺序 ①唐王孤身出行打猎 ①皇帝孤身出行打猎 ②唐王射白兔遇险 ③雪花鬃飞跳养军山 ③雪花鬃飞跳养军山 ②皇帝射白兔遇险 ④应梦贤臣得救真命主 ④应梦贤臣得救真命主

唐王李世民出行打猎的事件与雪花鬃飞跳养军山的事件同时发生或发生的时间相仿,这样才得以在皇帝最危难的时刻薛仁贵及时赶到。“书写文化里,话语里事件的线性顺序和话语指涉的客观世界的时间顺序完全吻合。”这也是书写文化一贯要求的客观性。在叙事中段发生的“事情”从来就不会按照时间流程去构成一个“情节”。口头叙事不太关心叙事顺序和外部事件展开的顺序是否一致,无法想象口头演述者严格按照客观现实时间来演述故事,只有等到脑子把书面文化内化之后,两者的相似性才成为作者的主要目的。叙述者口中发出来的声音是转瞬即逝的,采用客观的叙事方法听众自然不容易产生完整的记忆,故事讲述的效果可想而知。在书写文化里读者通过文字阅读获得的记忆则更为深刻,也可通过反复阅读来回顾故事情节。在《薛仁贵征东》故事的翻译过程中这种对叙事结构进行调整的例子比比皆是,可见也是译者在翻译过程中注重调整的一部分内容。

结语

通过《薛仁贵征东》样例故事片段的对比分析,我们了解到汉文章回小说的蒙译过程中译者本着基本的文本翻译理念,没有对故事基本情节内容进行过多的增删等处理,而是在细节之处运用蒙古族民间文学叙事技巧对故事中人物形象和事件进行传奇化改写,使其更具民族特征,更符合蒙古族民众审美追求和价值观念。蒙古族民间文人独具特色的翻译过程促进了汉文章回小说在蒙古族地区的传播,丰富了汉文章回小说,让其与蒙古族的生活、心理和审美有机地交融在一起。但作为书写文化,书面文学刚刚发展的起步阶段,遵循书面文学叙事原则转换汉文原著叙事方式,使其案头文学色彩更加浓厚,口头叙事痕迹进一步淡化,文人趣味更加浓厚。