绘画的形式美

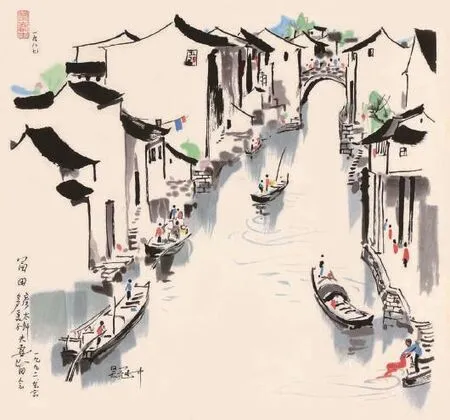

《水乡》吴冠中

美与漂亮

我曾在山西见过一件不大的木雕佛像,半躺着,姿态生动,结构严谨,节奏感强,设色华丽而沉着,实在美极了!我未能考证这是哪一朝的作品,当然是件相当古老的文物,拿到眼前细看,满身都是虫蛀的小孔,肉麻可怕。我说这件作品美,但不漂亮。没有必要咬文嚼字来区别美与漂亮,但美与漂亮在造型艺术领域里的确是两个完全不同的概念。漂亮一般是源于渲染得细腻、柔和、光挺,或质地材料的贵重如金银、珠宝、翡翠、象牙等等,而美感之产生多半源于形象结构或色彩组织的艺术效果。

一般人不愿意穿极不合身的漂亮丝绸衣服,宁可穿粗布的、大方合身的朴素服装,这说明美比漂亮的价值高。就像泥巴不漂亮,但塑成《出租院》或《农奴愤》是美的;不值钱的石头,却凿出了云冈、龙门的千古杰作。

创作与习作

很久以来,我们将创作与习作分得很清楚,很机械,甚至很对立。艺术劳动是一个整体,创作或习作无非是两个概念,可作为一事之两面来理解。而我们的实际情况呢,凡是写生、描写或刻画具体对象的都被称为习作。只有描摹一个事件,一个情节或故事,才算“创作”。造型艺术除了“表现什么”之外,“如何表现”的问题实在是千千万万艺术家们在苦心探索的重大课题,亦是美术史上的明确标杆。

当然,我们盼望看到艺术性强的表现重大题材的杰作,但《阿Q正传》或贾宝玉故事又何尝不是我们的国宝。在造型艺术的形象思维中,说得更具体一点是形式思维。形式美是美术创作中关键的一环,是我们为人民服务的独特手法。有一回,我在绍兴田野写生,遇到一个小小的池塘,其间红萍绿藻,被一夜东风吹卷成极有韵律感的纹样,撒上厚薄不匀的油菜花,衬以深色的倒影,那幽美意境令我神往,久久不肯离去。

个人感受与风格

儿童作画主要凭感受与感觉。感觉中有一个极可贵的因素,就是错觉。大眼睛、黑辫子、苍松与小鸟,这些具有特色的对象在儿童的心目中形象分外鲜明,他们所感受到与表现出来的往往超过了客观的尺度,因此也可说是“错觉”。

我常喜欢画鳞次栉比、密密麻麻的城市房屋或参差错落的稠密山村,它们美就美在鳞次栉比和参差错落。有时碰上时间富余,想要严格准确地画个精确,但结果反而不如起先表现出来的效果更显得丰富而多变化。因为后者某些部位是强调了参差,重复了层次,如用摄影和透视法来比较检查,那是远远出格的了。

情与理不仅是相对的,往往是对立的。我属科班出身,初学素描时也曾用目测、量比、垂线检查等等方法要求严格地描画对象。当然,画家起码要具备描画物象的能力,但关键问题是能否敏锐地捕捉对象的美。理,要求客观,纯客观;情,偏于自我感受,孕育着错觉。严格要求描写客观的训练并不一定就是通往艺术的道路,有时反而是歧途、迷途,甚至与艺术背道而驰。风格的形成绝非出于做作,而是在长期实践中忠实于自己感受的自然结果。个人感受、个人爱好,往往形成作者最拿手的题材。

东方和西方

原始时代人类的绘画,东方和西方是没有多大区别的。表现手法的差异主要源于西方科学的兴起。解剖、透视、立体感等等技法的发现,使绘画能充分表现对象的客观真实性,更加接近摄影。照相机发明之前,手工摄影实际上便是绘画的主要社会功能。我一向认为伦勃朗、委拉斯贵支、哈尔斯等等西方古代大师们,其实就是当时杰出的摄影师。这样说并非抹杀他们作品中除“像”以外的艺术价值,伟大的古代杰作除具备多种社会价值外,其中必有美之因素,也是最基本、最主要的因素。很“像”,很“真实”或很精致的古代作品有千千万万,如果不美,它们绝无美术价值。现代美术家明悟、理解、分析透了古代绘画作品中美的因素及其条件,发展了这些因素和条件,扬弃了今天已不必要的被动拘谨的对物象的描摹,从画“像”工作的桎梏中解放出来,尽情发挥和创造美的领域,这是绘画发展中的飞跃。

美,形式美,已是科学,是可分析、解剖的。对具有独特成就的作者或作品造型手法的分析,在西方美术学院中早已成为平常的讲授内容。我认为形式美是美术教学的主要内容,描画对象的能力只是绘画手法之一,它始终是辅助捕捉对象美感的手段,居于从属地位。而如何认识、理解对象的美感,分析并掌握构成其美感的形式因素,应当成为美术教学的一个重要环节,成为美术院校学生的“主食”。

《苏州园林》吴冠中