利用“树式思维”辨析进化论教育中的常见误区

张媛媛

(广东省深圳博物馆 深圳 518035)

进化论在生物学科、自然科学领域具有毋庸置疑的重要性,著名生物学家、综合进化论创立者之一杜布赞斯基曾经说过: 如果不从进化论思考问题,一切生物学现象都毫无意义。权威指导《科学教育的原则和大概念》将生物进化列为14个科学大概念之一[1]。因此,学校和其他教育机构有义务为公众提供全面和充分的进化论教育。

作为生物学的一个核心概念,进化论在初、高中生物学教材中均有专门的章节来讲述。人教版初中八年级《生物》下册教材在介绍了生命起源的各种假说和化石证明生命进化历程之后,重点介绍自然选择在宏观层面的原理和应用。人教版高中《生物》必修2教材简要回顾了自然选择学说,并重点介绍这一学说在达尔文提出之后的发展,即自然选择在微观层面的机制。对于大多数非生物学专业的民众来说中学教材是他们系统学习进化论的唯一途径,但这样的进化论教育有一定的片面性,让人不能全面而正确的领会进化论的真正内涵。

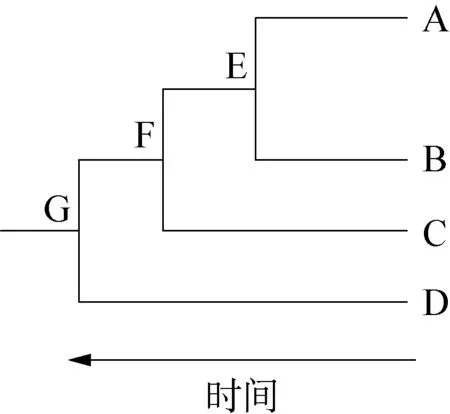

自然选择原理固然重要,但并不代表进化论的全部。其实达尔文的《物种起源》原书中只有一幅插图,它表达了作者心目中该书的精髓,那便是万物共祖[2],万物共祖意味着所有的生物都有一个共同祖先。达尔文形象地将其比喻为生命之树。如图1的进化树所示,物种A和物种B按照时间回溯,拥有共同祖先E。时间继续往后回溯,C和E拥有共同祖先F,F和D拥有共同祖先G。时间往前推进,是这棵树开枝散叶的过程,时间回溯则是寻找类群最近共同祖先的过程。

进化树所包含的信息是理解类群进化历程、判断类群亲缘关系和回答其他重要生物学问题的关键,可以说几乎所有涉及到进化的问题都离不开进化树,因此全面的进化论教育应该帮助学生学会读取进化树所包含的意义,培养根据进化树的理念来思考生物学问题的习惯,树式思维理念“tree-thinking”是现代生物学的一个基本元素之一,尽管这个理念对于理解生物进化非常重要,然而由于教育的不到位,普及程度并不高,目前还只是进化生物学家使用较多[3],有些生物学专业人士和教育工作者都缺少这种理念。

图1 进化树示意图注: A、 B、 C和D代表现生类群,E、 F和G代表共同祖先,箭头方向代表随时间回溯

一些关于生物进化的含混不清、容易产生误解的地方其实都与人们头脑中没有这种思维方式有关。本文将阐述如何利用树式思维来澄清有关生物学的一些常见的疑惑和误区。

1 以单系类群命名的问题

以恐龙的一个常见定义“一群中生代大型爬行动物的统称”为例,该定义不严谨,在使用时问题重重。例如,这个定义无法回答“现生的鸟类是不是恐龙”这个问题。目前广泛被科学界使用的关于生物类群的定义应该是要引入带有共同祖先的进化树这样的思想。这样定义的恐龙是鸟类和鸟臀类恐龙的最近共同祖先。根据这个定义我们很容易得出上述问题的答案,那就是现生的鸟类都是恐龙的后裔。这个概念有助于我们理解生物学家所说的类群的真正含义,减少因概念不清造成的歧义;还能使我们对于一些最新的进化生物学研究成果不再感到困惑。

2 理解生物的进化地位

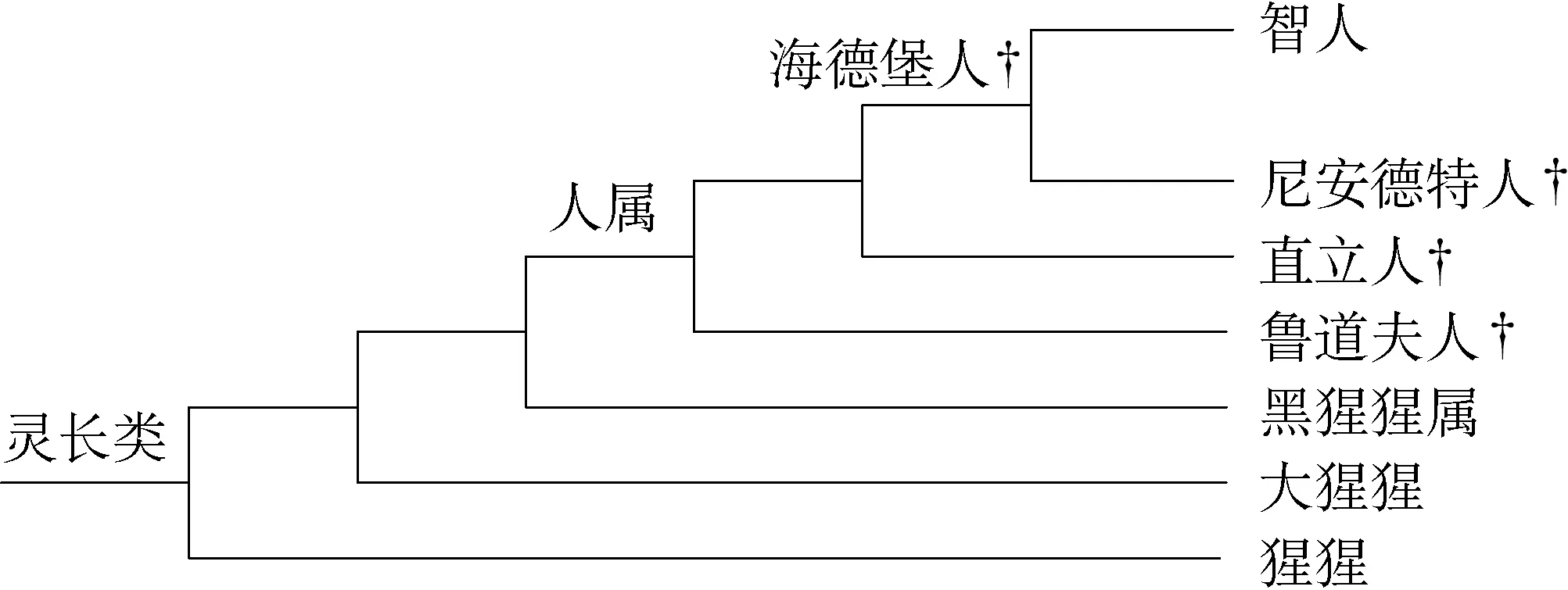

以人类的进化历程为例,关于人类进化常见的误解有: 人由黑猩猩进化而来的,北京人和元谋人是人类的祖先等。这些误解其实在引入灵长类进化树之后便不难解释。如图2所示,现生人类属于智人,黑猩猩属于黑猩猩属,黑猩猩是现存的灵长类生物中和人类关系最近的一个类群,是人类的灵长类近亲。北京人和元谋人属于直立人种,直立人种全部灭绝没有现生后代,所以北京人和元谋人并不是人类的直系祖先。

通过进化树读取类群的共同祖先信息,我们能够判断类群的亲缘关系。如果两个类群的最近共同祖先离现在越近,它们的亲缘关系也越近。如图2所示,智人和尼安德特人的亲缘关系比智人和直立人要近,因为智人和尼安德特人的共同祖先比智人和直立人的共同祖先更晚出现。很多人在看到图2非常容易得出大猩猩和猩猩的亲缘关系比大猩猩和智人的亲缘关系要近的结论,但其实这是错误的,大猩猩和智人的亲缘关系更近,因为它们的共同祖先比大猩猩和猩猩的共同祖先更晚出现。出现这样的误读的原因根据分支的距离而不是共同祖先来判断亲缘关系。利用共同祖先的理念可以在病毒流行研究中用于推断病毒的来源、计算流行开始的时间、检测病毒的重组等,还可以用来进行亲子鉴定等。

图2 灵长类进化树(†代表已灭绝类群)

生命之树是一棵枝繁叶茂的大树,上面遍布着各种各样的生物类群。但生命史的相关书籍、展览或者相关的科学绘画经常会给人一种错觉,例如,讲到脊椎动物登上陆地,生命史进入了陆生脊椎动物时代,进而说陆生脊椎动物统治了地球,而海洋生物包括鱼类和无脊椎动物等似乎在惨遭淘汰后便从生命史中销声匿迹了,或是哺乳动物出现后,其他生命就过得暗无天日了。产生这种错觉的原因便是: 人们一贯以自身为中心的认为人类能够代表或象征全体生物的想法。如果我们真正理解了生命之树和其所代表的生命进化历程,那么对人类只是“繁茂的生命之树上的一个小枝桠”这个结论也就会欣然接受[4]。对于该结论的深刻理解可能会重塑我们的生命观、自然观乃至世界观。

3 直线式进化的误区

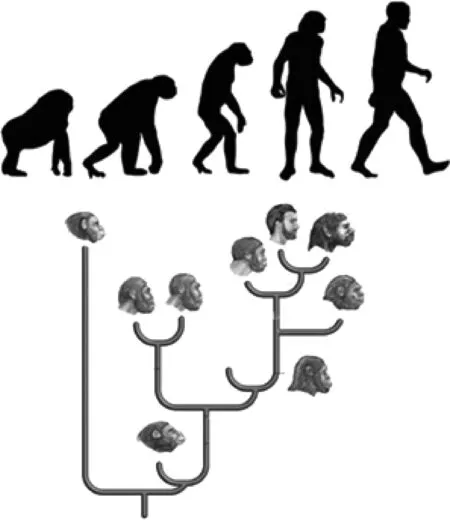

我们经常能看到这样的表述,类似于“动物存在着‘鱼类→两栖类→爬行类→哺乳类’的进化顺序”,和“人类进化起源于森林古猿,从灵长类经过漫长的进化过程一步一步发展而来。经历了猿人类、原始人类、智人类、现代类四个阶段”。对于理解了进化树的人来说,这样的表述说明了生物进化存在着阶段性,没有任何问题。这些直线式描述进化历程的语句和图片,加上各种常见的生物进化历程图(图3上方所示),对于没有经历过树式思维训练的大多数民众来说非常容易得出直线式进化历程的错误解读,而这显然是和生命之树相悖的。因此,我们的教育内容应该尽量避免单独使用直线式的进化历程,即便用来表达进化的不同阶段也应该配合树状结构一起出现避免引起误解(图3下方所示)。

图3 一种常见的人类进化历程图(上)和树状图(下)

法国生物学家、诺贝尔奖获得者雅克·莫诺曾经说过:“进化论有一个奇特好笑的特点,那就是每一个人都以为自己懂得进化论。”这意味着大众对进化论的理解现状是高度普及但又充满误解,造成这种现状的一个很重要的原因是我们对进化论的两个核心概念教育的不均衡。因此,我们有必要在教育活动中注重对树式思维的传播,使公众对于进化论有一个全面而正确的理解。