浙江省3家传染病医院艾滋病患者社交回避及苦恼与情绪-社交孤立现状调查

张万群 黄明榕 董超群

温州医科大学护理学院,温州,325035

艾滋病是一种由人类免疫缺陷病毒引起的严重传染性疾病,是危害人类健康的社会公共问题。由于艾滋病具有不可治愈性、传播途径特殊性等特征,艾滋病患者的社会支持水平普遍较低。社交回避和社交苦恼指个体回避社会交往的倾向和身处社会交往情境中的苦恼感受,分别代表了个体在社会交往时的行为表现和情感反应[1]。情绪-社交孤立反映的是一种与他人缺乏社会联系的客观实际的状况,是人际互动数量和质量不足的体现[2]。研究显示艾滋病患者的孤立感、社会退缩等会影响其心理健康及药物治疗依从性[3]。因此,本研究调查艾滋病患者的社交回避及苦恼和情绪-社交孤立现状及二者间关系,提出更具针对性的心理干预措施以促进艾滋病患者的健康。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

采用方便抽样法选取2017年7-12月于浙江省3家传染病医院就诊的202例艾滋病患者为研究对象。研究对象纳入标准:符合我国《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断标准》[4],经免疫印迹确认试验HIV抗体阳性;年龄≥18岁;认知功能正常;自愿参加本研究。排除标准:精神或智力障碍者;无法有效沟通者。

1.2 研究方法

1.2.1 调查方法。在获得医院相关部门同意后,研究者向患者说明研究目的,征得同意后,由受过培训的研究者发放调查问卷,调查对象自行填写。填写过程中,研究者按照统一标准解答调查对象的疑问。问卷现场回收,并严格核对、筛查和剔除不合格问卷。共发放240份问卷,回收有效问卷202份,有效回收率为84.17%。

1.2.2 调查工具。①一般资料问卷。由研究者自行设计,包括性别、年龄、婚姻状况、文化程度、工作状态、患病时间等人口学资料。②社交回避及苦恼量表(Social Avoidance and Distress Scale,SADS)。由Watson和Friend等编制,汪向东等汉化修订,包含社交回避和社交苦恼2个维度,共28个条目[5-6]。前者测量患者对社会交往的回避倾向;后者测量患者身处其境时的苦恼感受。采用“是-否”评分制,得分范围为0-28,得分越高,社交回避及苦恼程度越强。本研究中回避和苦恼分量表以及SADS总量表的Cronbach’sα系数分别为0.80、0.84、0.89,内部一致性良好。③情绪-社交孤独问卷(Emotional-Social Loneliness Inventory,ESLI)。该量表由Vincenzi和Grabosky编制[6-7],本研究采取其情绪与社交孤立状态分问卷。该问卷共包含15个条目,其中情绪孤立8个条目,社交孤立7个条目,每个条目依次由偶尔如此、有时如此、经常如此、通常如此记为1-4分。孤立状态总分从<6分、6-8 分、9-12 分、≥13 分依次表示无或几乎无孤立、一般孤立、中度孤立、严重孤立。本研究中情绪与社交孤立分问卷的内部一致性信度Cronbach’s α系数分别为0.71、0.79。

1.3 统计学方法

采用Excel2013建立数据库,运用SPSS 19.0进行描述性统计、t检验、方差分析、Pearson相关分析及多元逐步回归分析。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

男性190例,女性12例;平均年龄31.9岁(18-58岁);高中及以下学历者93例,大学及以上者109例;未婚134例,已婚49例,离异或丧偶19例;患病时间≤1年73例,1-3年47例,>3年52例,患病时间不详者30例。

2.2 艾滋病患者社交回避及苦恼、情绪-社交孤立状况

社交回避得分为(6.08±3.64),社交苦恼得分为(5.25±3.78),社交回避及苦恼总分为(11.33±6.86);情绪孤立得分为(6.39±4.57),社交孤立得分为(6.01±4.74),情绪-社交孤立总分为(12.40±8.32)。根据孤立评分标准[6],本研究中无情绪孤独94例(46.5%),一般52例(25.7%),中度36例(17.8%),严重20例(9.9%);无社交孤立(50.0%),一般40例(19.8%),中度37例(18.3%),严重24例(11.9%)。

2.3 不同人口学特征艾滋病患者社交回避及苦恼、情绪-社交孤立得分比较

高中及以下文化程度者社交回避得分及SADS总分高于大学及以上者(P<0.05)。45岁以下者社交回避及苦恼总分、情绪-社交孤立总分及其分维度得分均高于45岁以上者(P<0.05)。患病时间对社交回避及苦恼总分及其分维度均存在显著影响。LSD两两比较结果显示:患病时间1-3年的患者社交回避及苦恼及其分维度得分均显著低于患病时间≤1年或患病时间>3年者(P<0.05)。婚姻状况对情绪-社交孤立总分及其分维度均有显著影响(P<0.05)。LSD两两比较结果显示:未婚者情绪孤立得分显著高于离异者(P<0.05),社交孤立和情绪-社交孤立总分显著高于已婚者和离异者(P<0.05)。见表1。

表1 艾滋病患者社交回避及苦恼、情绪-社交孤立的单因素分析(n=202)

注:*参照WHO年龄分组[8];**因存在缺失值n<202。

2.4 社交回避及苦恼与情绪-社交孤立的相关性分析

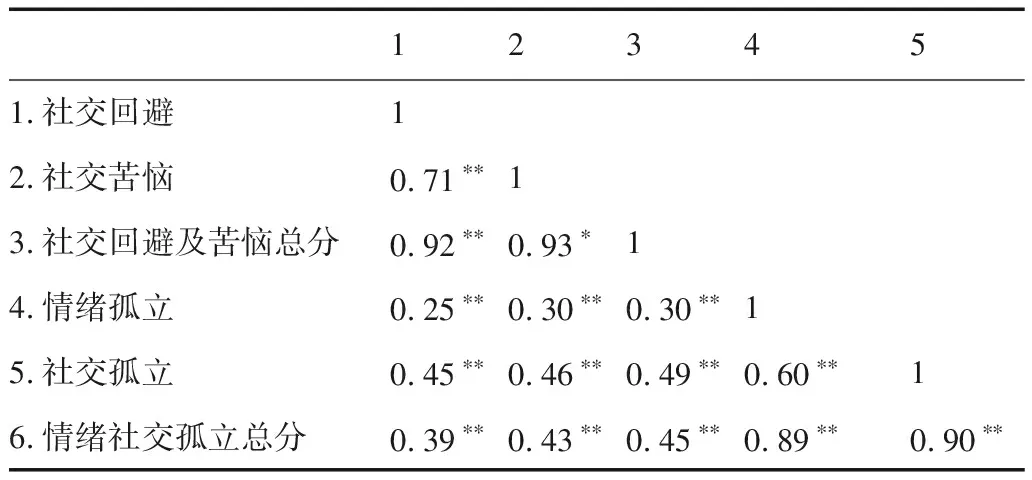

Pearson相关分析显示,社交回避、社交苦恼及其总分与情绪-社交孤立及其分维度均呈显著正相关(P<0.05),见表2。

2.5 情绪-社交孤立的影响因素分析

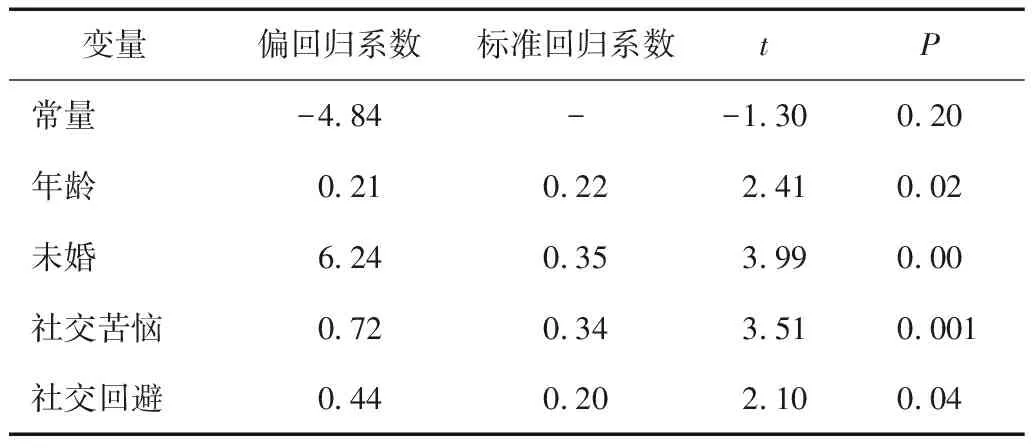

以情绪-社交孤立总分为因变量,以人口学资料、社交回避和社交苦恼为自变量,行多元逐步回归分析。变量进入方程水准为α=0.05,剔除水准为α=0.10。变量赋值如下:性别男=1,女=0;文化程度高中及以下=0,大学及以上=1;婚姻状态行哑变量处理(未婚100,已婚010,离异/丧偶001);患病时间≤1年=0, 1-3年=1,>3年=2。结果显示,年龄、未婚、社交回避和社交苦恼进入方程,可解释30.8%的变异,见表3。

表2 社交回避及苦恼与情绪-社交孤立的相关分析(r值)

注:*P<0.05;**P<0.01。

表3 艾滋病患者情绪-社交孤独的多元线性回归分析

注:R2=0.31,F=18.35,P<0.001。

3 讨论

3.1 艾滋病患者社交回避及苦恼水平较高

本研究艾滋病患者的社交回避及苦恼总分为 (11.33±6.86)分,高于我国健康人群社交回避及苦恼得分(8.03±4.64)(t=6.65,P<0.001)[9],说明艾滋病对患者的社交产生较大影响,这可能与艾滋病患者相较于健康人群更可能独自居住和生活,社交网络远弱于其他人群有关[10]。青壮年、文化程度低的艾滋病患者社交回避及苦恼得分相对较高,这可能由于青壮年患者正处于生活及事业的上升期,自尊心更强,更在意他人看法和评价;文化程度低者自我效能较少、社会应对能力较差、社会资源较少。因此,青壮年及文化程度低者在社交过程中更易产生心理困扰而产生社交回避与苦恼。此外,本研究中患病时间为1-3年的艾滋病患者社交回避与苦恼得分最高,可推断患病1-3年是艾滋病患者体验到社交苦恼并出现社交回避行为的进展期,这与该阶段患者经历了较多的社会歧视且尚未建立有效应对策略有关。因此,在临床工作中,医护人员需加强对年轻、文化程度低、患病时间1-3年艾滋病患者的社交回避及苦恼的关注,通过帮助其构建安全社交网络、创建社交有利条件等建立其社会交往的意愿,通过认知干预转变其对社会交往中他人评价的消极认知,通过动机访谈等心理干预提高其社会交往的自信心等以减少社交回避及苦恼的产生。

3.2 艾滋病患者情绪-社交孤立现象普遍

艾滋病患者情绪孤立和社交孤立的发生率分别为53.5%和50%,高于大学生及急性脑梗患者的孤立发生率[11-12],且情绪孤立和社交孤立得分均>6分,表明艾滋病患者情绪-社交孤立现象较为普遍,这从侧面说明艾滋病患者作为弱势群体在社会关系、心理需求等方面被排挤、被隔离[13]。本研究结果提示未婚是艾滋病患者情绪-社交孤立的危险因素,未婚者的情绪社交孤立总分显著高于已婚者和离异/丧偶者。鉴于未婚艾滋病患者的生活支持和情感支持显著低于已婚者和离异者[14],而社会支持可负向预测孤独感[15],未婚艾滋病患者的情绪-社交孤立相较于已婚和离异/丧偶者更为显著。这提示医护人员需增强未婚艾滋病患者的社会支持以减轻其孤独感。多因素分析显示年龄可正向预测艾滋病患者的情绪-社交孤立,这与孤独感相关研究结果一致[16],即总体而言孤独感随年龄增长而增加,这与个体在增龄过程中社交圈不断减少有关。然而本研究结果发现45岁以上中年患者的情绪-社交孤立得分均显著低于45岁以下者,这可能与社会排除效应存在年龄差异有关,中年群体较青年群体,在遭受社会排斥后主观上更偏向于报告更少的消极因素[17]。

3.3 社交回避及苦恼可预测艾滋病患者的情绪-社交孤立

本研究提示艾滋病患者社交回避及苦恼与情绪的社交孤立间存在相互作用:艾滋病患者由于担心遭受社会歧视而在社交场合表现得不自信以致不愿或回避参与日常社交活动,这影响其主动寻求社会支持,加重其情绪的社交孤立感。与此同时,艾滋病患者因为社会孤立而更易采取社交回避策略或感到社交苦恼,形成恶性循坏。多元线性回归结果表明,社交回避和社交苦恼均可显著预测艾滋病患者的情绪-社交孤立,表明艾滋病患者若想减少情绪社会孤立感,解决社会交往过程中的心理负担和行为退缩问题尤为重要。因此,医护人员需加强对艾滋病患者社交技能的培训,促进其积极参与社会交往,减少社交过程中的不悦体验,并通过搭建新的社交网络以加强社会支持,从而减少情绪与社交孤立,促进心理健康。