准分子激光原位角膜磨镶术后角膜表面像差的变化*

魏升升,李晶,刘建国,万雅群,李勇,杜婧

(西安市第四医院,陕西 西安 710004)

角膜作为人眼屈光系统的重要介质,其像差占全眼总像差的80%左右,角膜的像差由角膜自身的形态及表面存在的不规则性所决定。准分子激光角膜屈光手术后角膜前表面形态的改变对于角膜及全眼像差的大小有影响。以往对于角膜屈光手术前及术后早期全眼像差改变的研究较多,而对于屈光手术后远期角膜前后表面像差、全角膜像差的研究较少[1]。 本研究拟通过对准分子激光原位角膜磨镶术(laser assisted in-situ keratomileusis, Lasik)术后近远期、正常角膜前后表面及全角膜像差的对比研究,进一步评估术后近远期的临床效果、视觉质量及其稳定性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取1995年1月—2008年12月于西安市第四医院准分子激光中心行Lasik手术的113例患者作为远期组,并对患者进行随访。其中,男性42例(84只眼),女性71例(141只眼);患者目前年龄24~55岁,平均(33.25±7.02)岁;随访5~18年,平均(9.12±4.38)年;术前球镜-11.00~-1.00 D,平均(-5.97±2.09)D;柱镜-3.00~0.00 D,平均(-0.64±0.56)D;角膜厚度473.00~588.00μm,平均(533.10±26.72)μm;切 削深度42.00~158.00μm,平均(86.99±26.78)μm。 另选取2016年4月—2016年5月于西安市第四医院作视力检查的正常近视眼患者63例(126只眼)作为对照组,该组患者均行飞秒激光制瓣Lasik后作为近期组。其中,男性30例(60只眼),女性33例(66只眼);年龄18~36岁,平均(23.63±4.62)岁;术前球镜-10.50~-2.25 D,平均(-5.75±1.79)D;柱镜-2.00~0.00 D,平均(-0.66±0.50)D;角膜厚度492.00~608.00μm,平均(531.05±29.03)μm;切 削深度52.20~109.10μm,平均(91.06±12.95)μm。 纳入标准:患者均排除角膜外伤、白内障和青光眼、视网膜脱落等明显眼部疾病及手术史。

1.2 方法

1.2.1 Lasik利用自动旋转微型角膜成型刀制作角膜瓣,包括角膜上皮、前弹力层和浅基质层,瓣蒂在角膜上方12:00位置,掀开角膜瓣,在瓣下角膜基质内按计算机内已输入的数据进行准分子激光切削、角膜瓣复位及层间冲洗。Lasik顺利完成,术眼角膜瓣复位良好,角膜界面光滑,患者均无特殊不适。

1.2.2 飞秒激光制瓣Lasik应用Intralase60飞秒激光仪(美国Intralase公司)制作一90μm厚、蒂在角膜上方的角膜瓣,将角膜瓣掀开叠放后,使用准分子激光系统进行激光切削,切削后用平衡盐液冲洗基质床,并复位角膜瓣。手术顺利,术眼角膜瓣复位良好,角膜界面光滑,患者均无特殊不适。

1.3 检查项目

检查项目包括裸眼视力、眼压、问卷调查、Schirmer泪液分泌测量、对比敏感度、角膜后表面形态、角膜厚度、角膜高阶像差、角膜生物力学、角膜内皮细胞及共聚焦角膜形态观察。

应用Pentacam眼前节分析系统测量角膜前后表面及全角膜像差,该检查由同一专业医师完成。分别记录角膜中央直径为4.0和6.0 mm区的各项角膜像差,包括总高阶像差、球差(Z40和Z60)、彗差(Z3-1, Z3+1,Z5+1和Z5-1)及三叶草像差(Z3+3,Z3-3,Z5+3和Z5-3)。

1.4 统计学方法

数据分析采用SPSS 13.0统计软件。计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较用单因素方差分析,进一步的两两比较用LSD-t检验,P <0.05为差异有统计学意义。

2 结果

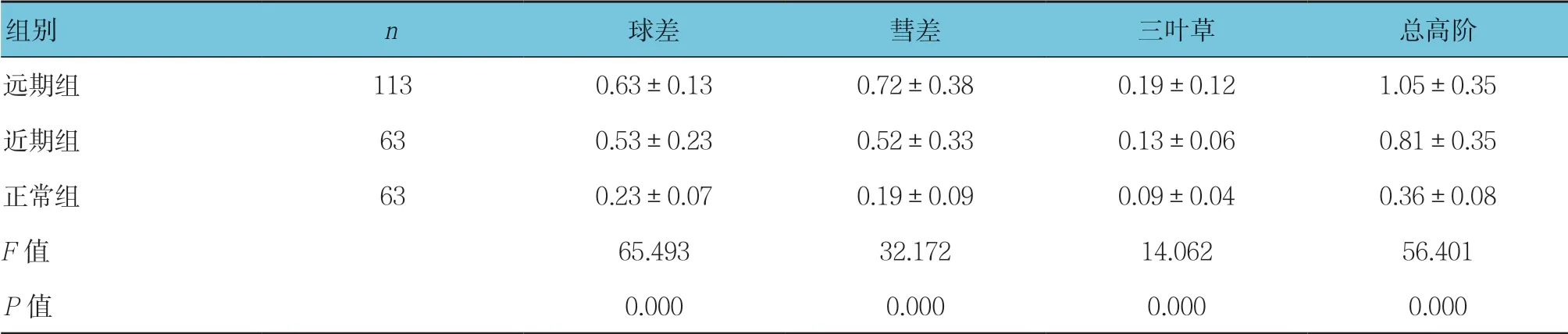

2.1 各组角膜前表面像差比较

各组患者角膜前表面球差、彗差、三叶草及总高阶像差比较,经方差分析,差异有统计学意义(P <0.05),远期组均大于正常组和近期组。见表1。

表1 各组角膜前表面像差比较 (μm,±s)

表1 各组角膜前表面像差比较 (μm,±s)

组别n球差彗差三叶草总高阶远期组1130.63±0.130.72±0.380.19±0.121.05±0.35近期组630.53±0.230.52±0.330.13±0.060.81±0.35正常组630.23±0.070.19±0.090.09±0.040.36±0.08 F值65.49332.17214.06256.401 P值0.0000.0000.0000.000

2.2 各组角膜后表面像差比较

各组角膜后表面球差比较,经方差分析,差异无统计学意义(P >0.05);各组角膜后表面彗差、三叶草及总高阶像差比较,经方差分析,差异有统计学意义(P <0.05),远期组均大于正常组和近期组。见表2。

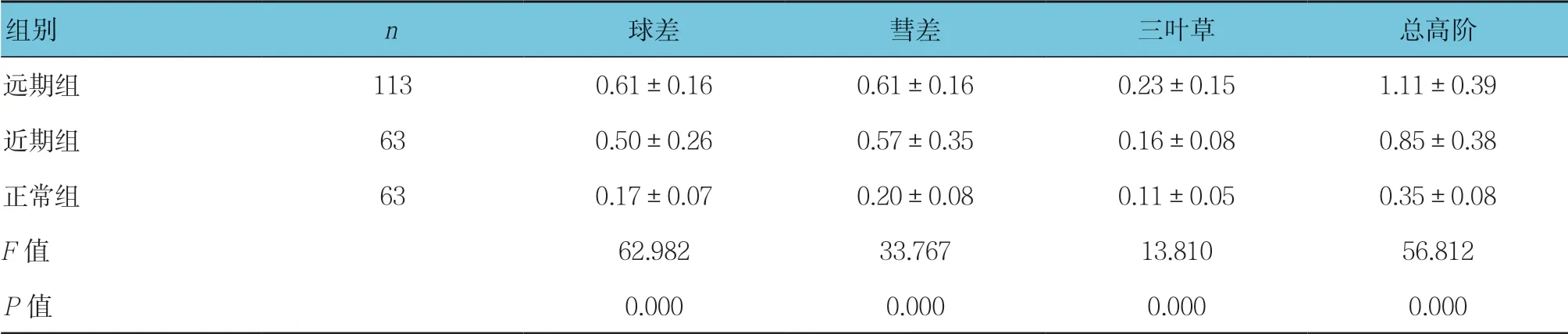

2.3 各组全角膜像差比较

各组全角膜球差、彗差、三叶草及总高阶像差比较,经方差分析,差异有统计学意义(P <0.05),进一步的两两比较经LSD-t检验,远期组均大于正常组和近期组。见表3。

表2 各组角膜后表面像差比较 (μm,±s)

表2 各组角膜后表面像差比较 (μm,±s)

组别n球差彗差三叶草总高阶远期组1130.17±0.030.07±0.030.06±0.050.23±0.05近期组630.17±0.030.06±0.040.05±0.030.21±0.03正常组630.16±0.020.04±0.020.04±0.020.19±0.02 F值1.2415.8236.5899.154 P值0.2920.0120.0000.000

表3 各组全角膜像差比较 (μm,±s)

表3 各组全角膜像差比较 (μm,±s)

组别n球差彗差三叶草总高阶远期组1130.61±0.160.61±0.160.23±0.151.11±0.39近期组630.50±0.260.57±0.350.16±0.080.85±0.38正常组630.17±0.070.20±0.080.11±0.050.35±0.08 F值62.98233.76713.81056.812 P值0.0000.0000.0000.000

3 讨论

Lasik手术以其无痛、视力恢复快及有效性好等特点,是目前角膜屈光手术的主流方式之一[2]。角膜屈光手术最主要的目的是矫正低阶像差,而研究表明,术后高阶像差值比术前更高,表明屈光手术有导致高价像差增加的可能。近20年来,对于屈光手术前后,患眼像差的改变一直是各屈光医师关注的热点,既往对Lasik手术前后全眼高阶像差的对比研究较多,而对于术后远期,特别是角膜像差的研究较少[3-4]。

本研究利用Pentacam眼前节分析系统对Lasik术后近、远期角膜前后表面高阶像差和正常角膜像差进行对比研究,显示术后全角膜、角膜前表面彗差、三叶草像差、球差及总高阶像差均方根值均较正常角膜明显增加,与以往的研究结果相同[5]。由于术中激光切削时,眼位的细微变化,瞳孔的缩小扩大时的偏移和旋转移位等,均可造成激光束偏中心,使术后慧差等非对称像差较术前有所增加[6-7]。同时,角膜瓣的制作和基质的切削时的余弦效应,使前表面失去原有的非球面状态,因而产生新的高阶像差。术后伤口愈合也是带来高阶相关的因素之一,伤口愈合可引起上皮细胞的增生以平伏伤口,增生的上皮可引起周边形状的改变,使异常像差产生增加。角膜的生物力学可使角膜屈光手术后角膜结构的不稳定及眼前节的再塑,使角膜的球差等发生变化。综上因素,导致了术后角膜前表面和全角膜像差的增加。

手术后远期组、近期组与正常组相比,角膜后表面球差增加量较少,而彗差、三叶草及总高阶像差比较,差异有统计学意义。由于角膜屈光手术对于角膜后表面的影响较少,手术前后角膜后表面像差中球差的变化较小。角膜后表面与角膜前表面存在着相互作用,在角膜前表面发生形态及像差改变后,后表面与前表面存在一定的补偿作用,最大程度上可补偿前表面约10%~26%的像差[8-9]。

对术后近远期进行对比分析,发现远期患者角膜像差大于近期角膜像差。考虑原因:第一,可能与两组年龄有差异相关,FUJIKADO等[10]、OSHIKA等[11]和LI等[12]对角膜屈光手术后角膜像差进行研究,发现术后总角膜像差随着年龄的增加而增大。随着年龄的增加,角膜彗差增大,而角膜的球差减小。第二,制瓣方式相关,本研究中近期手术采用飞秒激光制瓣的Lasik手术,而远期患者采用机械刀制瓣的Lasik手术,飞秒激光制瓣表面光滑,厚度均匀,瓣的边缘整齐[13-14]。这些特点是产生较小像差的基础。制瓣方式的不同亦是本研究的不足之处,相同制瓣手术方式的研究有待进一步研究。

综上所述,Lasik术后角膜前表面及全角膜像差较未手术者高,并且随着手术后时间的推移,角膜像差有增加的趋势,具体原因还有待进一步的研究。