机动车限行政策降低了城市空气污染吗?

——基于山东省准实验的实证检验

刘 颖 张 莹

近年来,我国机动车保有量逐年猛增,而随之而来的机动车尾气污染已经成为城市空气污染的一个重要来源。机动车限行是根据机动车尾号来按照一定的规则限制其通行的交通制度和环境政策,作为控制空气污染的环境政策的一个有机组成部分,世界上很多国家尤其是发展中国家都曾实行过机动车限行政策,包括墨西哥的墨西哥城、巴西的圣保罗、哥伦比亚的波哥大、智利的圣地亚哥等。我国的北京、兰州、贵阳、杭州、成都、长春、天津、武汉、哈尔滨、济南、南昌等城市都曾实行过机动车限行政策,其中,北京、西安目前仍然实行按尾号轮换限行。

一、文献述评

空气污染危害人类健康,这已是不争的事实,世界各国制定控制空气污染的环境政策目标之一就是促进人类健康[注]Coneus K., Spiess C. K., “Pollution Exposure and Child Health: Evidence for Infants and Toddlers in Germany”, Journal of Health Economics, 2012, 31(1), pp.180-196.[注]Currie J., et al., “Does Pollution Increase School Absences”, Review of Economics and Statistics, 2009, 91(4), pp.682-694.[注]Neidell M. J., “Air pollution, Health, and Socio-economic Status: The Effect of Outdoor Air Quality on Childhood Asthma”, Journal of Health Economics, 2004, 23(6), pp.1209-1236.。Tanaka运用双重差分法分析了1998年中国一项控制空气污染的政策对于婴儿死亡率的影响,结果发现控制空气污染的政策显著降低了婴儿死亡率[注]Tanaka S., “Environmental Regulations on Air Pollution in China and Their Impact on Infant Mortality”, Journal of Health Economics, 2015, 42, pp.90-103.。环境政策是否能够并在多大程度上降低空气污染,是人们普遍关注的问题。因此,评估控制空气污染措施的政策效果也成为理论界的研究热点。

Greenstone和Hanna 比较了印度水污染控制政策和空气污染控制政策的效果,结果发现空气污染控制政策显著提高了空气质量而水污染控制政策则收效甚微[注]Greenstone M., Hanna R., “Environmental Regulations, Air and Water Pollution, and Infant Mortality in India”, American Economic Review, 2014, 104(10), pp.3038-3072.。Auffhammer和 Kellogg评估了美国加州和其他两项联邦政府推行的汽油含量控制政策对于降低O3的效果,结果发现除了加州推行的政策以外其他两项联邦政策对于降低O3没有显著影响[注]Auffhammer M., Kellogg R., “Clearing the Air? the Effects of Gasoline Content Regulation on Air Quality”, American Economic Review, 2011, 101(6), pp.2687-2722.。孙坤鑫运用断点回归方法检验了机动车排放标准的提高对于改善空气质量的影响,发现新标准的实施使得北京市PM2.5浓度均值显著降低[注]孙坤鑫:《机动车排放标准的雾霾治理效果研究——基于断点回归设计的分析》,《软科学》2017年第11期。。

Davis认为在所有的空气污染控制措施中,机动车限行由于其成本低、简单易行、需要的公共投入较少而最受青睐[注]Davis L. W., “The Effect of Driving Restrictions on Air Quality in Mexico City”, Journal of Political Economy, 2008, 116(1), pp.38-81.。实行机动车限行政策的目的有两个:一是为了缓解城市交通压力;二是为了提高空气质量。对于前者,王振认为北京市限行政策短期内对缓解交通拥堵产生一定效果,但是其局限性抵消了政策的长期效应[注]王振:《从经济学视角看北京市尾号限行政策》,《山西财经大学学报》2015年第11期。,而更多的文献则集中在对于机动车限行政策是否能够提升空气质量这一政策效果的研究。但由于受到数据可得性和模型内生性所限,现有研究文献对于机动车限行政策在降低空气污染方面的政策效果给出了莫衷一是的研究结论。Davis使用墨西哥城数据,对于各种污染物和各种模型设定均未发现限行政策提高空气质量的证据,同时发现限行政策并未相应地显著增加人们对于公共交通的使用,反而是显著增加了高排放二手车在机动车销量中的比重。这也是限行政策没有取得预期效果的原因[注]Davis L. W., “The Effect of Driving Restrictions on Air Quality in Mexico City”, Journal of Political Economy, 2008, 116(1), pp.38-81.。Gallego等比较了墨西哥城的机动车限行政策和智利圣地亚哥的公共交通改革对于不同收入群体机动车保有量的影响,作者认为由于限行政策刺激了私家车的销售,反而导致了CO浓度显著提高[注]Gallego F., Montero J. P., Salas C., “The Effect of Transport Policies on Car Use: Evidence from Latin American Cities”, Journal of Public Economics, 2013, 107, pp.47-62.。易如等比较分析了2009年的油价上调政策和机动车限行政策,认为前者比后者更能有效降低路上机动车数量和污染物排放[注]易如等:《北京市机动车尾号限行和油价上调政策效果比较》,《中国人口·资源与环境》2011年第12期。。易兰等使用多元回归的方法对实行机动车限行政策的中国11个城市进行分析,结果发现根据政策效果,可以将这11个城市分为限行有效、限行无效和限行效果不显著三类城市,作者进而提出对于雾霾污染的治理要根据城市特点和雾霾成因而因地制宜[注]易兰、周忆男、李朝鹏、杨历:《城市机动车限行政策对雾霾污染治理的成效分析》,《中国人口·资源与环境》2018年第10期。。曹静等考察了北京市实行的机动车单双号限行和“每周少开一天车”的尾号限行政策,采用的是断点回归的方法来检验机动车限行政策对于降低空气质量的影响,发现限行政策尤其是尾号限行政策没有对降低API[注]即空气污染指数(Air Pollution Index),是将常规监测的SO2、NO2、PM10浓度简化成为单一的概念性指数值形式,并分级表征空气污染程度和空气质量状况。、PM10、NO2和SO2产生显著影响,得出了限行政策对于改善北京市空气质量影响甚微的研究结论[注]曹静、王鑫、钟笑寒:《限行政策是否改善了北京市的空气质量?》,《经济学(季刊)》2014年第4期。。

同样是以北京限行政策为研究对象的Viard和Fu,采用断点回归的方法分析了北京市奥运期间的限行政策对于提高空气质量的影响,结果发现限行政策显著降低了API和PM10[注]Viard V. B., Fu S., “The Effect of Beijing’s Driving Restrictions on Pollution and Economic Activity”, Journal of Public Economics, 2015, 125, pp.98-115.。袁晓玲等运用断点回归和双重差分的分析方法检验了西安市限行政策对于改善空气质量的政策效果,结果发现限行政策对于降低O3影响显著[注]袁晓玲、李浩、杨万平:《机动车限行政策能否有效改善西安市的空气质量?》,《统计与信息论坛》2018年第6期。。类似地,漆威等分析了兰州市采取的限行政策对于包括NO2、O3、PM10和CO在内的四种空气污染物的影响效果,结果发现限行政策对于PM10和CO几乎没有影响而对于降低NO2和O3浓度则影响显著[注]漆威、黄恒君、王思文:《机动车限行政策的空气质量效应评估——以兰州市为典型的数据整合分析》,《统计与信息论坛》2015年第9期。。

上述文献之所以在机动车限行政策对于空气质量的改善效果方面无法达成一致意见,是因为从实证上看目前仍有两个难题在困扰着现有研究:一是限行政策往往是与其他控制空气污染的政策同时实行,因而很难将机动车限行政策的独立影响从所有政策的影响中分离出来。Chen等使用API数据和AOD数据[注]即气溶胶光学厚度(Aerosol Optical Depth),描述气溶胶对光的削减作用,是表征大气浑浊程度的关键物理量。,考察了北京市为迎接2008年奥运会而实行的、包括机动车限行在内的一系列控制空气污染的措施对降低空气污染指标的效果,认为通过实行严格的环境规制来改善环境质量是可行的,控制空气污染的措施显著改善了北京市的空气质量,但随着时间的推移,这种政策效果在逐渐减弱直至最终消失[注]Chen Y., Jin G. Z., Kumar N., Shi G., “The Promise of Beijing: Evaluating the Impact of the 2008 Olympic Games on Air Quality”, Journal of Environmental Economics and Management, 2013, 66(3), pp.424-443.。如前所述,由于机动车限行政策仅仅是奥运会一系列环境政策的一个组成部分,作者无法分离出机动车限行政策对于改善空气质量的独立影响。二是即使限行政策是单独执行的政策,从长期来看,车主可以采取一系列规避行为来逃避限行政策的限制。Gu等认为车主主要从以下四个渠道来规避长期执行的限行政策[注]Gu Y., Deakin E., Long Y., “The Effects of Driving Restrictions on Travel Behavior Evidence from Beijing”, Journal of Urban Economics, 2017, 102, pp.106-122.:(1)在限行期间非限行日进行替代驾驶;(2)在限行期间非限行时间段进行替代驾驶;(3)购买另外一辆机动车;(4)不遵守限行规定。Liu等的研究证实了机动车限行政策不能促使车主更多地使用公共交通[注]Liu Y., Hong Z., Liu Y., “Do Driving Restriction Policies Effectively Motivate Commuters to Use Public Transportation”, Energy Policy, 2016, 90, pp.253-261.,这就说明了车主规避行为的存在。车主的规避行为会低估对于机动车限行政策效果的估计,更有甚者,也有研究认为长期执行的限行政策反而会加重空气污染[注]Zhang W., Lawell C., Umanskaya V. I., “The Effects of License Plate-based Driving Restrictions on Air Quality: Theory and Empirical Evidence”, Journal of Environmental Economics and Management, 2017, 82, pp.181-220.。尽管Davis[注]Davis L. W., “The Effect of Driving Restrictions on Air Quality in Mexico City”, Journal of Political Economy, 2008, 116(1), pp.38-81.和Guerra和Millard-Ball[注]Guerra E., Millard-Ball A., “Getting Around a License-plate Ban: Behavioral Responses to Mexico City’s Driving Restriction”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2017, 55, pp.113-126.都认为,墨西哥执行的限行政策对于改善空气质量收效甚微,但这两篇文献对于限行政策无效原因的分析却大相径庭:前者认为无效是源于车主购买了另外的机动车来规避限行政策,而后者则认为无效是由车主在非限行日进行替代驾驶造成的。可见,长期执行的限行政策由于与车主的规避行为相伴相生,极大地干扰了现有研究对于限行政策效果的估计。因此,对于政策制定者来说,长期执行的限行政策与短期执行的限行政策之间存在不同的政策含义:长期限行政策由于存在车主的规避行为而收效甚微,但这并不能够等价衡量短期限行政策在改善空气质量方面的作用与效果。

由于大部分限行政策都是在长期执行的,因此,分析长期限行政策效果的文献更为普遍[注]Carrillo P. E., Malik A. S., Yoo Y., “Driving Restrictions that Work? Quito’s Pico y Placa Program”, Canadian Journal of Economics, 2016, 49(4), pp.1536-1568.,相比而言,研究短期限行政策效果的文献则少之又少,有一个例外是Ye的文章[注]Ye J., “Better Safe than Sorry? Evidence from Lanzhou’s Driving Restriction Policy”, China Economic Review, 2017, 45, pp.1-21.,这篇文献运用断点回归的方法研究了兰州的短期限行政策对于空气质量的影响,结果发现限行政策不能显著改善空气质量。而Ma和He[注]Ma H., He G., “Effects of the Post-Olympics Driving Restrictions on Air Quality in Beijing”, Sustainability, 2016, 8(9), p.902.单纯比较了北京市限行政策施行前和施行后空气质量的短期变化,得出了限行政策显著降低了PM10的研究结论,这种比较由于忽视了空气质量在限行政策前后的暂时性趋势和其他一些影响空气质量的因素,因而是有偏的估计。

有鉴于此,本文将济南市实行的两次机动车短期限行政策作为研究对象,这可以有效地减少前文述及的车主规避行为对于长期限行政策效果的干扰:(1)本文研究的两次机动车限行政策均是不考虑周末和工作日的连续政策,因而不存在车主在限行期间的非限行日进行替代驾驶的干扰。(2)Viard和Fu研究了限行政策对于劳动力供给的影响[注]Viard V. B., Fu S., “The Effect of Beijing’s Driving Restrictions on Pollution and Economic Activity”, Journal of Public Economics, 2015, 125, pp.98-115.,发现限行政策显著降低了弹性工作制劳动者的劳动供给,而对于非弹性工作制的劳动者则没有显著影响,由于本研究的两次限行时段均为7∶00-19∶00,这个时段包含了大部分非弹性工作制劳动者的劳动时间9∶00-17∶00,因此本研究将极大地减少车主,尤其是非弹性工作制车主,在限行期间的非限行时段进行替代驾驶的干扰。(3)在短期,车主购买另外一辆机动车来规避限行政策的驱动力和可能性也在大幅下降。(4)同时,Carrillo等研究了限行政策对于犯罪率的影响,发现在限行期间由于警力资源在限行和打击犯罪上进行重新配置,结果犯罪率在限行期间显著上升[注]Carrillo P. E., Lopez-Luzuriaga A., Malik A. S., “Pollution or Crime: The Effect of Driving Restrictions on Criminal Activity”, Journal of Public Economics, 2018, 164, pp.50-69.。警力资源能够保证车主遵守限行政策而使得限行政策顺利推行,本文的两次限行政策第一次是以第十一届全国运动会(以下简称“全运会”)这一至关重要的比赛赛事为背景,违反限行政策的车主会受到严厉的惩罚,规定对于违反者将最高处以2000元罚款和15日拘留,如果将是否具有严厉的惩罚措施作为车主是否遵守限行政策的代理变量,本文的研究可以在很大程度上克服既往研究中由于车主不遵守限行政策带来的估计偏误。

在此基础上,本文利用准实验框架下的双重差分模型进行分析,实施机动车限行政策的济南市作为处理组,未实行机动车限行政策的山东省其他地级市作为对照组,由于处理组和对照组同属于山东省,在经济、产业、能源以及交通等方面存在很大相似性,不存在系统性差异意味着对照组可以作为处理组一个有力的反事实参照,使得本文可以基于济南市政策实施前后空气污染的差异和济南与其他地级市的差异这种双重差异、采用双重差分分析方法克服内生性问题,从而得到关于机动车限行政策对于空气污染影响方面更为稳健的研究结论:研究发现机动车限行政策对于降低空气中SO2、NO2、CO和O3的浓度没有显著效果,而对于降低PM10和API则效果显著,济南在全运会期间实行的机动车限行政策使得PM10和API分别下降了46.3%和44.7%,但随着时间的推移,限行政策的效果在逐渐消退直至完全消失。

文章剩余部分的结构安排如下:第二部分给出了研究设计和模型设定,第三部分介绍本文使用的数据并进行了基本统计分析,第四部分为实证分析和安慰剂检验的结果,第五部分是全文结论。

二、研究设计及模型设定

(一)研究设计

陈林和伍海军认为,国内目前以自然实验为背景的研究存在内生性、对照组受到政策影响、样本异质性、自然实验与准实验混淆等诸多问题,同时,并非所有的政策冲击都可以用双重差分法进行分析,使用双重差分模型评估政策效果需要满足随机性和同质性这两个基本假定[注]陈林、伍海军:《国内双重差分法的研究现状与潜在问题》,《数量经济技术经济研究》2015年第7期。。随机性是指实验者随机抽取处理组和对照组,而同质性则要求除了处理组受到政策影响而对照组不受政策影响以外,处理组和对照组在其余各个方面均应达到近乎相等的程度。Dinardo认为准实验与自然实验存在一个显著的差别即自然实验是完全随机的自然事件,而准实验的实验样本分组是实验者人为进行的[注]Dinardo J., “Natural Experiments and Quasi-experiments”, in Steven N. Durlauf, E. Lawrence (eds.), New Palgrave Dictionary of Economics, 2008, London: Palgrave Macmillan Publishing.。因此,我国经济学界常用的自然实验的概念其实更准确地说应该是准实验。准实验无法实现完全随机性,但能尽量逼近随机。

截至2013年底,济南市共实行了两次机动车单双号限行政策:第一次限行时间较长,从2009年10月13日到2009年10月28日每日的7∶00到19∶00,这次是作为全运会的主赛场,为保障交通正常运行和空气质量而实行限行。第二次是从2013年1月16日到2013年1月17日的7∶00到19∶00,这是为应对持续了十多天之久的严重雾霾天气、缓解空气污染而实行的一次限行。如果将机动车限行政策视为一次外生事件,这意味着控制空气污染的限行政策与回归方程的误差项无关,基本满足随机性的条件。较之山东省其他地级市,仅仅济南市实行了机动车单双号限行政策,显然山东省除济南以外的其他地级市没有受到限行政策的影响。同时,由于同为山东省的城市,济南市与其他各个地级市在经济、政治、文化、地理、交通方面存在较大的共性,因此,同质性的条件也能够基本满足。

本文在分析策略上将济南市实行的限行政策视为一个准实验,可以采取双重差分模型来估计限行政策对于降低空气污染指标、提高空气质量的因果影响:一方面,济南市实行的限行政策使得济南市的空气质量在政策实施前后存在差异;另一方面,在同一时点上限行政策使得空气质量在济南市和山东省其他地级市之间存在差异。基于这种双重差异形成的估计既可以有效控制其他共时性政策对于空气质量的影响,也可以控制实行机动车限行政策和未实行限行政策的城市之间的事前差异,进而识别出限行政策的效果,也就是说,基于准实验的双重差分方法能够捕捉处理组和对照组在政策实施期间和非政策实施期间的相对差异,这种相对差异反映了机动车限行政策的净效果。可见,本文的研究设计可以在很大程度上减少模型内生性问题。

(二)模型设定

由于本文使用的是面板数据,面临着面板固定效应模型和面板随机效应模型的选择。面板随机效应模型假定城市个体效应与所有解释变量均不相关,这是一个比较强的假定,如果这一假定在现实中不能满足,则无法得到无偏估计。相比而言,面板固定效应模型则无须此假定,且Hausman检验也支持使用面板固定效应模型进行估计,本文在模型设定中采用面板固定效应模型进行估计。

为了衡量机动车限行政策对于改善空气质量的影响,本文在双重差分模型框架下,建立了如下基准模型。

(1)

其中,被解释变量Pit是空气污染指标变量,分别表示我国常规监测的五种空气污染物(SO2、NO2、PM10、CO、O3)和空气污染指数(API)。mt表示时间固定效应,用来控制所有城市共同面临的宏观变化。ci表示城市固定效应,用来控制城市间不随时间改变的异质性特征。εit是随机扰动项。Ji是虚拟变量,如果城市是济南,则该变量为1,否则为零。{Tnt}是表示准实验期间的虚拟变量:本文首先分析两次限行期间对于改善空气质量的总体效果;为了分离两次限行政策对于改善空气质量的独立影响,本文在模型设定中进而将两次限行期间分解为第一次限行期间和第二次限行期间,以便分析限行政策在两次限行期间独立的政策效果;为了分析限行政策对于改善空气质量产生影响的持续期间,本文在模型设定中又加入了限行后期间,再进一步地将限行后期间分解为第一次限行后1星期内、第一次限行1星期后到1个月以内、第一次限行1个月后到2个月内和第一次限行2个月后(但不包含第二次限行期间)这样四个时期。

因此,Ji与{Tnt}的交乘项系数{βn}是本文最为关心的系数,衡量了在机动车限行政策的准实验期间内,相对于限行政策执行前,处理组城市与控制组城市在空气污染指标上的相对变化,即处理组城市实行的限行政策对于降低空气污染指标、改善空气质量的净效果,以及该项政策效果持续的期间。

本文在基准模型基础上加入了控制变量向量Xit,得到扩展模型(2)。对于双重差分模型来说,即使不加入控制变量,基准模型(1)仍可以实现无偏估计,但是加入了反映城市时变异质性特征的扩展模型(2),可以减少估计的方差,提高估计的精度。本文同时估计了基准模型和扩展模型,是为了保证结论的稳健性。

(2)

其中,Xit是控制变量向量,包含周末虚拟变量、法定假日虚拟变量、气象变量向量和城市社会经济学变量向量。

三、数据说明及基本统计分析

(一)数据说明

本文数据包括空气污染指标数据、气象指标数据、周末和法定假日数据、社会经济学数据四类,其中空气污染指标数据、气象指标数据、周末和法定假日数据为日数据,时间跨度为2008年4月1日到2013年9月30日,社会经济学数据为年度数据,时间跨度为2008年到2013年。

1.空气污染指标数据

空气污染指标数据包括目前我国常规监测的五种主要空气污染物SO2、NO2、O3、CO、PM10浓度的日均值以及空气污染指数API,数据来源于国家生态环境部。

2.气象指标数据

气象指标数据包括日最高气温、日累计降水量、平均相对湿度、日最高气压对数、日照时数、最大风速以及表示东、南、西、北风向的四个虚拟变量,数据来源为中国气象科学数据共享服务网。

3.周末、法定假日数据

由于在周末、法定假日期间企业的生产行为和人们的生活方式会有所调整,这会对空气质量产生影响,因此,本文在模型设定中包含了周末及法定假日效应。法定假日及调休日数据来自国务院办公厅发布的部分节假日安排的通知。

4.社会经济学数据

社会经济学数据包括人均GDP对数、人均工业产值对数、人均工业用电量对数、人均工业企业单位数、人口密度、第二产业增加值占GDP比重、第二产业就业人员占总就业人员比重、制造业就业人员占总就业人员比重,数据来源为中经网数据库。

(二)数据基本统计分析

本文将样本期间划分为以下三个时期,分别为第一次限行前、两次限行期间和第一次限行后。从表1可以看出,无论是处理组还是对照组,在第一次限行前、两次限行期间和第一次限行后这三个时间期间内,SO2、NO2、PM10和API均表现出了先上升后下降的时间趋势。因此,必须在模型中控制时间固定效应才能减少估计的偏差。

表1 不同期间处理组和对照组空气污染指标变量的均值

四、实证分析结果

(一)限行政策对于改善空气质量的影响

表2列出了机动车限行政策对于五种空气污染物SO2、NO2、PM10、CO、O3和空气污染指数API的影响,可以看出,限行政策显著降低了PM10和API,而对于SO2、NO2、CO、O3这四种空气污染物则没有影响。对于PM10来说,限行期间,济南的PM10下降了0.081,联系到第一次限行前济南的PM10浓度均值为0.175,可以看出机动车限行政策使PM10下降了46.3%。对于API来说,济南的API在第一次限行前均值为114.9,限行政策使其API下降了51.413,下降幅度为44.7%。可见,限行政策对于降低PM10和API效果显著。

表2 机动车限行政策对于五种空气污染物和API的影响

注:括号内为t值;**表示在5%水平上显著。

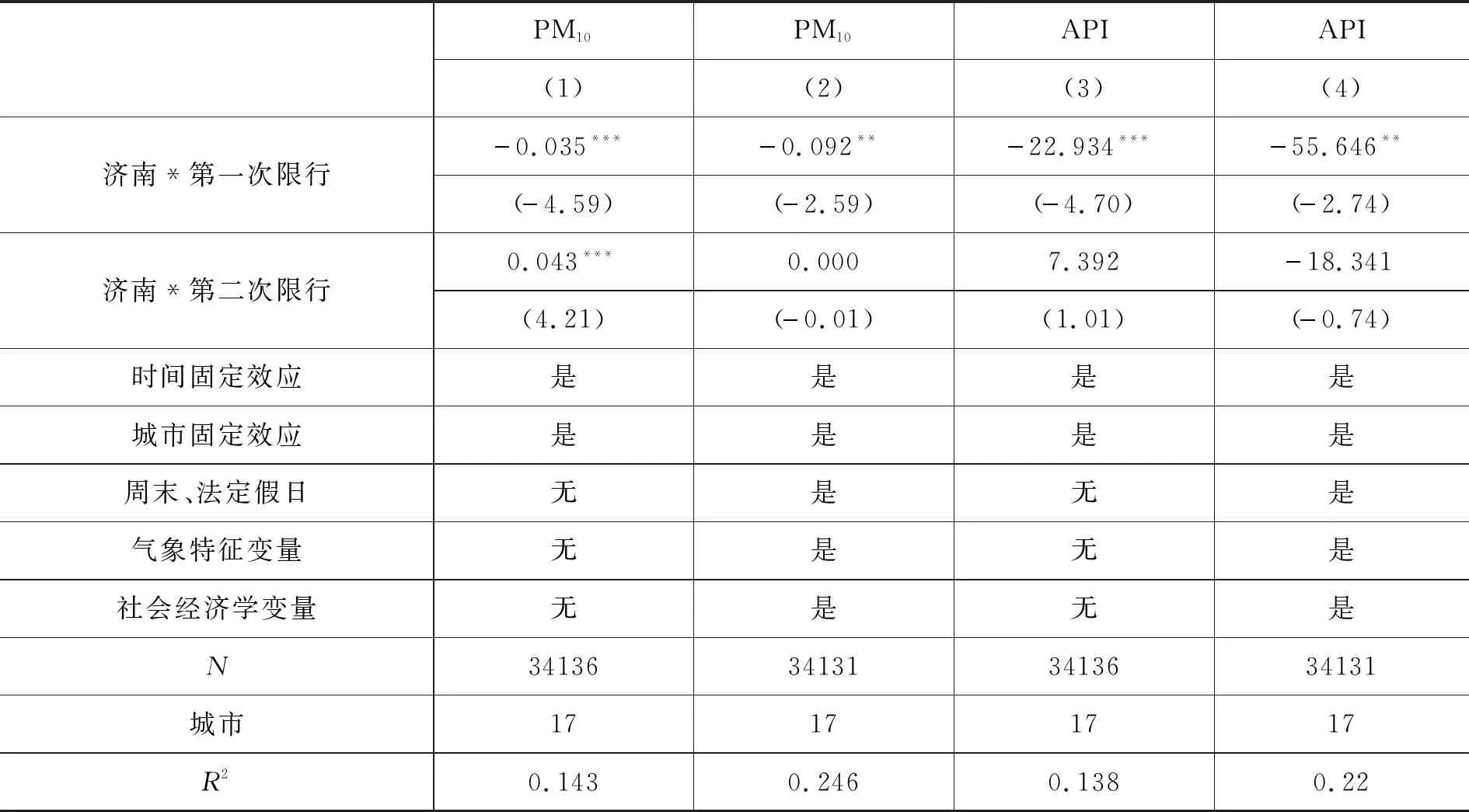

由于表2中显著的结果来自两次限行政策的共同影响,因此一个自然的想法就是将两次限行政策分开来,单独去分析每一次限行政策对于空气污染指标的影响。两次限行政策的独立估计结果见表3。从表3可以看出,无论是否加入控制变量,第一次在全运会期间相对较长时间的限行政策对于降低PM10和API均效果显著,而第二次为了应对雾霾天气而实行的限行则对PM10和API没有产生显著影响,在模型设定(1)中甚至还显著增加了PM10的浓度。而在模型(4)中第二次限行对于API的作用为负,但并不显著。可见在表2中两次限行政策对于PM10和API的显著效果来自在全运会期间实行的限行(第一次限行)。

表3 两次限行政策对于PM10和API的影响

注:括号内为t值;***和**分别表示在1%和5%水平上显著。

(二)限行政策对于改善空气质量的分阶段影响

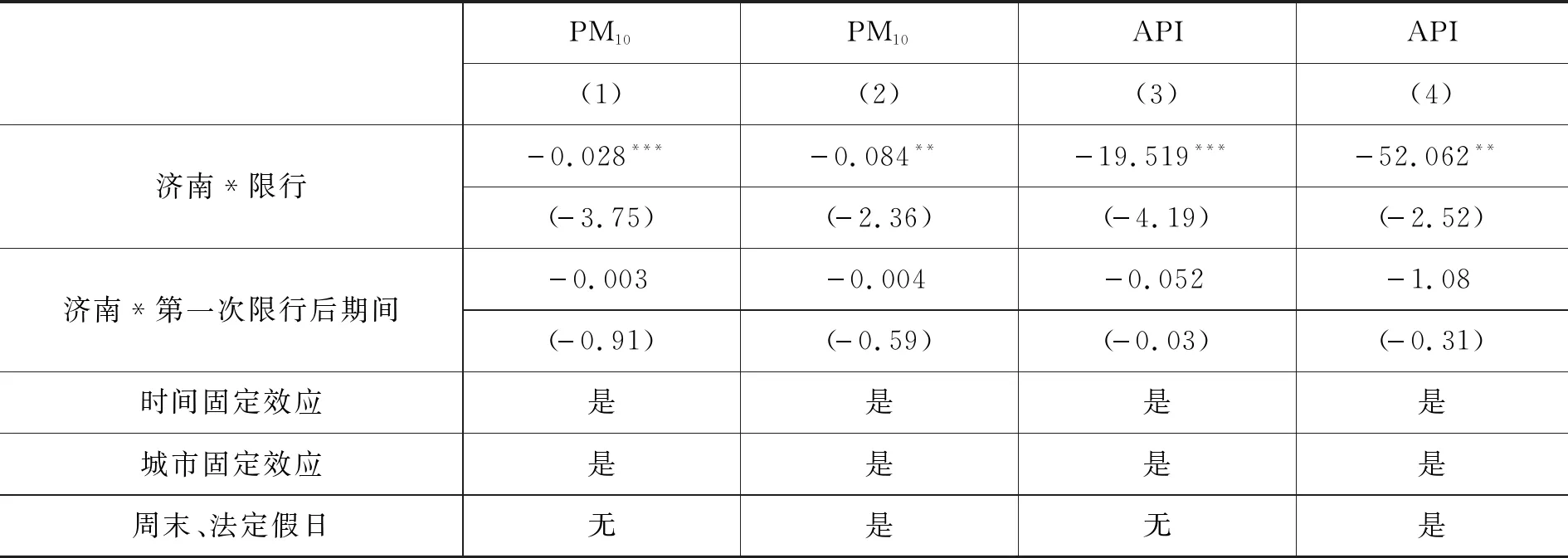

在表3的基础上,本文在模型中加入了限行之后的准实验变量来考察限行政策对于PM10和API在限行期间和限行之后产生的持续影响,从表4可以看出,限行政策在限行期间显著降低了PM10和API,而在限行之后这种政策效果则完全消失。

表4 限行政策对于PM10和API在限行期间和限行之后的影响

续表4

气象特征变量无是无是社会经济学变量无是无是N34136341313413634131城市17171717R20.1430.2460.1380.219

注:括号内为t值;***和**分别表示在1%和5%水平上显著。

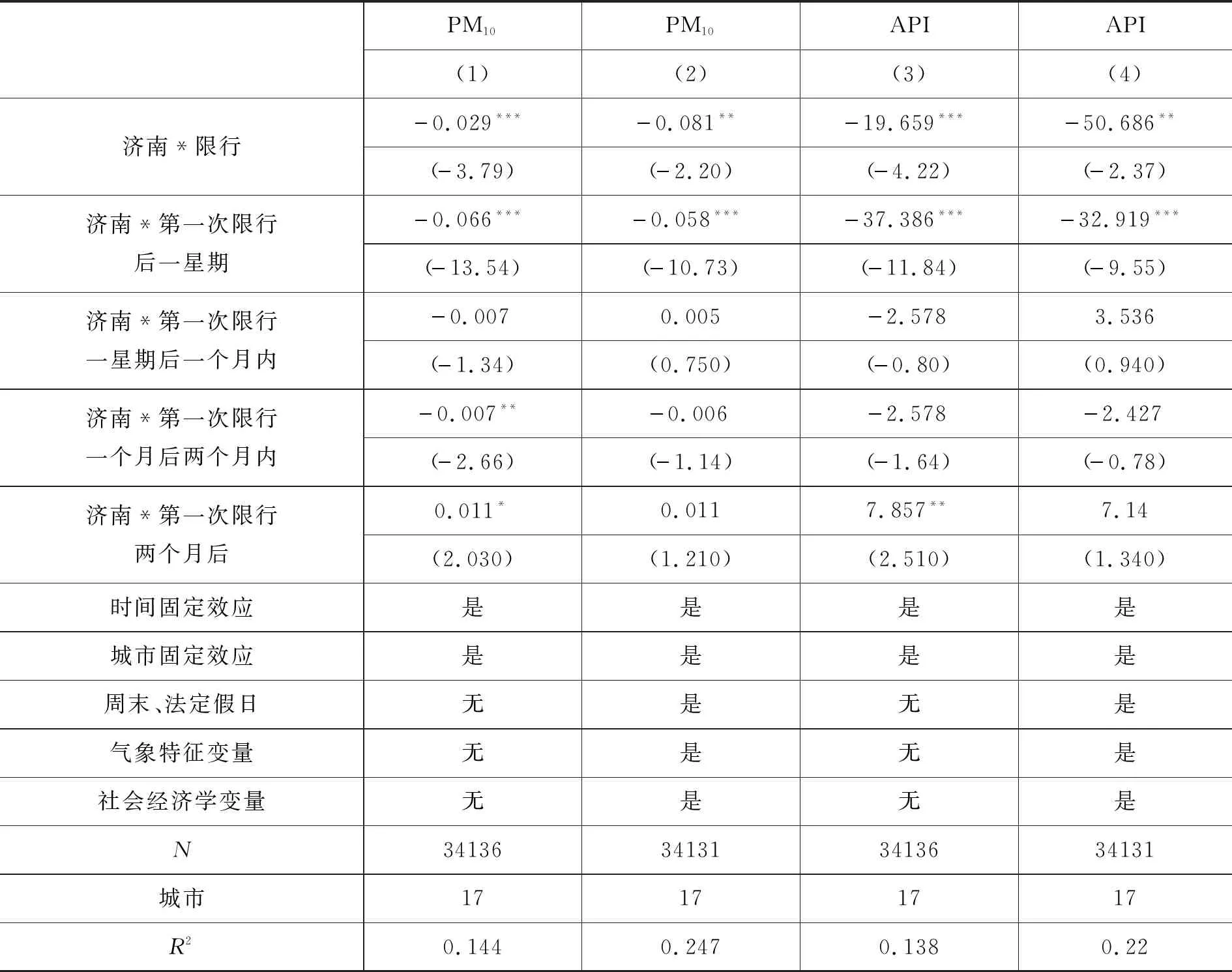

为了考察限行政策效果的持续期间,本文又进一步考察了限行政策在第一次限行后1星期内、第一次限行1星期后到1个月以内、第一次限行1个月后到2个月内和第一次限行2个月后(但不包含第二次限行期间)这四个期间的效果,结果列在表5。从表5可以看出,限行政策在限行期间以及第一次限行后1星期内显著降低了PM10和API,与限行期间相比,尽管限行政策的政策效果在限行后一星期内仍然显著为负,但在扩展模型(2)和(4)中限行政策效果的幅度有所下降,而且,从第一次限行1星期后开始,限行政策在空气改善方面的显著效果则消失殆尽。

表5 限行政策对于PM10和API的分阶段影响

注:括号内为t值;***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

(三)进一步的证据

前面的回归分析将山东省除济南以外的其他地级市作为对照组进行检验,但是应该注意到,德州、聊城、泰安、莱芜、淄博、滨州这6个城市作为处理组济南的周边城市,将从以下两个方面影响济南市实行的限行政策:一是限行政策可能使部分原本计划经过济南市的车辆绕行其周边城市道路,从而恶化济南市周边城市的空气质量;二是济南市实行的限行政策通过控制济南本市机动车尾气排放量,在提升济南市空气质量的同时,也可能会提高周边城市的空气质量。为了减少内生性干扰,在本部分,将把济南市这6个周边城市从对照组中去除,再进行表4中同样的回归作为稳健性检验,这也是机动车限行政策对于改善空气质量的进一步证据,回归结果见表6。可以看出,表6又进一步支持了在表4中获得的结论,而且在去除了济南周边城市对于济南市实行的限行政策的干扰后,从回归系数的估计值和显著性来看,限行政策对改善空气质量的影响在进一步增强。

表6 限行政策在去除济南周边城市后对于空气质量的影响

注:括号内为t值;***和**分别表示在1%和5%水平上显著。

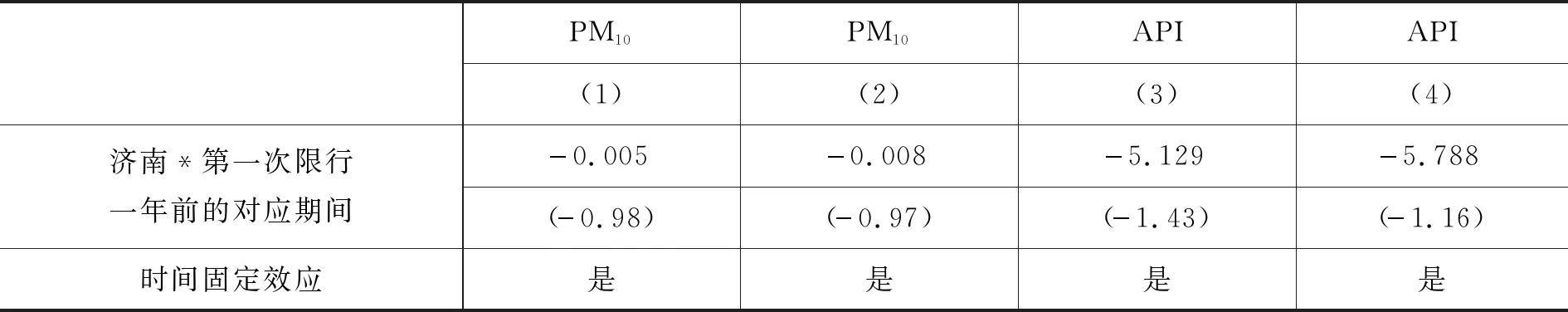

(四)安慰剂检验

为了排除在表2、3、4、5、6中得到的结论仅仅是来自数据巧合的可能性,本文进行了安慰剂检验,即人为地将济南市限行政策提前一年以便观察PM10和API的相对变化。安慰剂检验的目的是侧面证明本文在前面得到的显著政策效果是源于处理组实行了机动车限行政策而不是其他原因。这一点在表7中得到了证实。从表7可以看出,人为将限行政策提前一年的安慰剂检验,其估计结果是不显著的,这说明本文在前面得到的PM10和API显著下降的结果是源于处理组济南实行了机动车限行政策而不是基于“安慰剂效应”。

表7 将济南市实行的限行提前一年

续表7

城市固定效应是是是是周末、法定假日无是无是气象特征变量无是无是社会经济学变量无是无是N34136341313413634131城市17171717R20.1430.2460.1380.219

注:括号内为t值。

五、结论

我国面临着严峻的空气污染治理形势,而机动车尾气排放普遍被认为是空气污染的重要来源之一,机动车限行以其简便易行、成本低廉等独有的优势,而被我国很多大中城市环境规制的政策制定者所采用。但现有研究对于机动车限行究竟能否、并在多大程度上改善空气质量,由于受到数据和模型所限,目前尚无定论。济南市实行的两次机动车限行政策,为本文实证检验机动车限行对于改善空气质量的因果影响提供了一次准实验的绝佳机会,使得本文可以通过比较作为处理组的济南市在实行机动车限行前后的差异与未实行限行政策的山东省其他地级市的差异,来有效控制模型内生性的影响,从而得到更为可信和稳健的研究结论。

通过在准实验的框架下运用双重差分模型,本文发现在我国目前常规监测的五种空气污染物SO2、NO2、CO、O3和PM10中,机动车尾号限行政策仅仅对降低PM10有显著的效果,对于其他四种空气污染物SO2、NO2、CO和O3则没有效果。随着时间的推移,限行政策的效果在逐渐消退直至完全消失。SO2、NO2和PM10是三种计入API的污染物,在本文的样本期间内,有92.51%的时间空气中主要污染物为PM10,有7.44%的时间主要污染物为SO2,仅有0.05%的时间主要污染物为NO2,因此,机动车限行政策对于改善API同样具有显著的效果。

济南市在样本期间内共实行了两次限行政策,第一次限行政策显著降低了PM10和API,该次限行政策使得PM10和API分别下降了46.3%和44.7%,而第二次限行政策对于改善空气质量则没有显著影响。两次限行政策之所以产生迥异的政策效果,主要是由于背景不同:第一次限行政策是为了保障全运会的顺利召开,济南市公安局对于限行进行统一领导和管理,加之作为全运会的主赛场,济南市民对于限行普遍持支持态度;第二次限行则是为了应对严重雾霾紧急实行的一项临时交通管理措施,违规上路的车不在少数,也就是说限行没有落到实处,加之仅仅实行了2天,造成了第二次限行政策没有取得预期的效果。限行政策能够降低空气污染指标、提升空气质量存在一个前提,即政策执行者要有绝对的控制权,否则无法实现预期目的。

研究结果还表明,短暂执行的限行政策对于改善空气质量仅仅存在短期效应而不存在长期效应,随着时间的流逝,限行政策的效果在减退直至最终消失。因此,通过短暂实行的机动车限行来实现空气质量的提升在短期内(一周以内)是可以取得显著的政策效果的,但短暂实行的机动车限行政策对于改善空气质量的效果难以持续。而在长期实行的限行政策下,车主则可以通过选择在非限行日或非限行时段驾驶车辆,或购买另外一辆车来规避限行政策,或完全不遵守限行政策,这种规避行为使得限行政策取得适得其反的效果,即以降低空气污染为出发点的限行政策反而会加重空气污染、恶化环境。可见,短期推行的机动车限行政策的确是治理空气污染、提升空气质量的有效手段,但若在长期推行则必须要推出与其配套的措施来遏制车主的规避行为。因此,将机动车尾号限行政策仅仅作为空气污染控制政策工具中的权宜之计是不可取的,只有全面、科学地设计机动车限行政策及其配套措施,才能显著、长久地促进空气质量的提升。