土地多重效益与生物多样性保护补偿

■ 李 黎/吕 植

(北京大学生命科学学院自然保护与社会发展研究中心,北京 100871)

1 《生物多样性公约》面临的挑战

生物多样性(biodiversity)指陆地、海洋和其他水生生态系统及其所构成的生态综合体[1]。生物多样性及其提供的生态服务功能不仅为人类的生存和发展提供了物质基础,在全球环境变化的背景下,生物多样性也为人类适应局地和全球的环境变化带来了机会[2]。1992年里约热内卢地球峰会上,全球首次就保护生物多样性达成了共识,签署具有国际法约束力的《生物多样性公约》(下文简称《公约》),以实现2050年“人与自然和谐相处”的愿景。

《公约》被认为是实现人类可持续发展的一份关键性文件,缔约方有包括中国在内的196个国家和地区。然而,实现《公约》2050愿景的道路并不平坦。评估表明,《公约》在2010年前“遏制全球生物多样性衰减”的目标未能实现,主要原因是“主流化”不足[3]。为此,2020生物多样性目标,又称“爱知目标”,将生物多样性的主流化列为全球生物多样性战略的首位,明确提出“通过将生物多样性纳入整个政府和社会的主流以解决生物多样性丧失的根本问题”[1]。然而,目前67%的《公约》国家报告承认其2020目标无法在最后期限前完成[4],“爱知目标”再次受挫。

2020年,《公约》第15次缔约方大会(COP15)计划在中国昆明召开,COP15将审议通过“2020后全球生物多样性保护框架”。鉴于爱知目标中保护全球“17%的陆地和内陆水域以及10%的沿海和海洋地区”已不足以减缓当前物种急剧减少的趋势[5-6],保护界逐步形成了共识——2020后目标必须更加“具有雄心”,例如,保护50%的陆地和海洋,并加强对高生产力地区的关注[5-9]。因此,人们期待着“2020后全球生物多样性保护框架”带来一次自然保护的范式转换(paradigm shift)[10],突破传统保护地的边界,通过多样化的保护形式,扩大生物多样性保护的范围,并形成全球战略。

鉴于全球80%的土地将很难被纳入正规保护地的框架,将生物多样性纳入农业、森林和渔业等部门的主流化是减缓物种丧失,实现可持续利用的关键[11]。全球尺度上,农业用地,包括耕地、草原等,达陆地面积的40%[12]。然而,对未来发展场景的预测显示,与农业相关的驱动因素将造成70%陆地生物多样性丧失①SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. Montréal,2014。[13]。应对这一威胁,《公约》爱知目标第七项计划“到2020年,农业、水产养殖及林业覆盖的区域实现可持续管理,确保生物多样性得到保护”[1]。联合国粮农组织(FAO)在农业生物多样性的主流化进程中扮演重要角色。2019年,FAO对纳入农业系统的生物多样性进行了细分,定义了“粮农生物多样性”(Biodiversity for food and agriculture),其中包括“作物、畜牧、森林和水产养殖系统中的驯化植物与家养动物,采收的森林和水生物种,驯化物种的野生近缘体,作为食品或其他产品采收的其他野生物种,以及所谓的‘相关生物多样性’,即:生活在粮食和农业生产系统内部或周边的各种有机体”②粮农组粮食和农业遗传资源委员会.罗马,2019。。

2 农业生物多样性的保护策略和国际案例

中国是世界农业用地面积最大的国家,同时也是全球生物多样性最丰富的17个国家之一[13]。基于文献综述和公民科学数据的研究和报告显示③王昊顾,闻丞,张迪, 王旭, 罗玫, 胡若成, 顾 芸, 姚锦仙, 张晓川, 吴恺悦, 史湘莹, 朱子云, 靳彤, 张颖溢, 拱子凌, 冯杰, 赵翔, 李小龙. 北京, 2016。[14],当前我国的国家级自然保护区仅覆盖了3.15%的濒危物种集中分布区,重要的保护地区包括西南山地至秦岭地区、长江中下游和华北环渤海区域。西南山地、云南南部边境地区、长江中下游沿岸、东南地区局部山地和台湾岛、海南岛是最受关注的濒危物种分布相对集中的区域。大部分受威胁物种分布于保护区之外,而我国的农地,特别是耕地,为许多保护物种提供了栖息地。

生物多样性在农业部门的主流化首先引发了学界就应对“土地稀缺性”不同策略的讨论[15]。这场长达十年的学术辩论聚焦土地具有的“食品生产”与“物种保护”两种功能之间的关系,提出了土地利用的不同策略:“土地分让(land sparing)”或“土地分享(land sharing)”[16-17]。支持“土地分让”的学者认为应该在部分土地上开展高投入、集约化的农业,最大化地利用土地以满足食品供应,同时节省出土地作为野生动植物的栖息地;支持“土地分享”的学者则赞成在更大面积的土地上采用粗放、低投入、小规模的农业方式,实现农作物与野生物种的共存。然而,实证研究并没有对“土地分让”或“土地分享”对自然保护的成效达成一致性的结论[18]。近年来,越来越多的学者对这一过于简单的二分法进行了批判,认为生物多样性保护和农业生产并不孤立:生物多样性为作物提供了传花授粉、病虫防治等重要的生态服务功能,从而保障甚至提高了农业生产力[19];同时,环境友好的农业管理方式,如可持续的集约化农业(sustainable intensification),也可以对生物多样性形成较高的容纳力④FAO.Rome:FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments,2019。。部分科学家提出了协调多种土地使用目标的“景观方法”(landscape approach)[20],通过景观多样化或优化农业景观格局以提高农地及周边的生物多样性,改善土壤和水分的管理,同时增加作物产

量[21-22]。物多样性评估[28]。值得一提的是,志愿者团体在整个欧洲的生物多样性评估和监测中都发挥了重要的作用。有研究表明,2009年欧盟区内395个生物多样性监测项目总计政府支出四百万欧元,而监测的实际人力投入高达148,690天人,人力成本折合一千三百万欧元。其中志愿者团体,如观鸟组织、蝴蝶爱好者组织等的志愿投入,为生物多样性监测节省了近70%的支出[29]。

就国际经验来看,生物多样性在农业部门主流化起步较早也较为成功的是欧盟案例。自2000起,欧盟就将农业的多重功能性(Multifunctionality)纳入其农业政策之中[23]。 2013年,欧盟对其共同农业政策进行了“更为绿色”的改革[24],将农业提供的生物多样性等生态服务功能作为农业的“外部性”,通过“绿色直接支付”对农户进行生态补偿[25],该补偿占到欧盟成员国农业支付总额的30%。欧盟农业政策的自然保护措施主要包括两方面:①将5%的农业用地转变为生态重点区(Ecological Focus Areas),要求在农业用地上直接采取包括种植固氮作物,打造景观带等保护性措施;②保护欧盟地区生物多样性最丰富的生境类型——永久性草场,使2020年前永久性草场的面积丧失率不高于5%,防止低投入、管理粗放、物种丰富度高的草场转变为高投入、物种单一的草地。

几乎与欧盟同步,瑞士联邦政府在其2014—2017年的农业政策中加大了生态直接支付的份额,将10%的预算用于农业生物多样性保护,并要求要根据生物多样性差异发放补贴[26]。为此,瑞士联邦农业研究机构Agroscope组织科学家和农民进行协商,共同制定了生物多样性的监测指标,包括物种、栖息地、农地管理三项[27]。截至2015年,瑞士约有70%的农民完成了生

3 对我国生物多样性保护主流化的思考

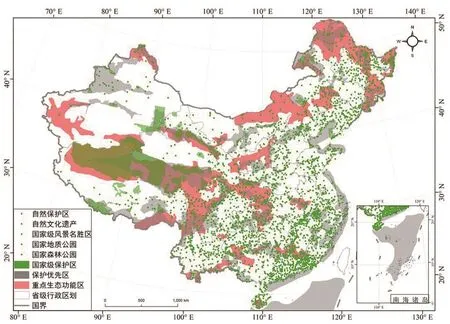

从我国国家级自然保护区(截至2016年)对各类群濒危物种分布区的覆盖率来看,濒危哺乳动物占16.2%,濒危鸟类占2.1%,濒危两栖动物占6.2%,濒危爬行动物占3.1%,濒危植物占1.9%。从空间格局上看,面积较大的保护区主要在西部地区,除兽类外,对其他类群的濒危物种栖息地覆盖存在很大空缺(参见图1)[30]。

图1 中国自然保护地及重点生态功能区分布格局[30]

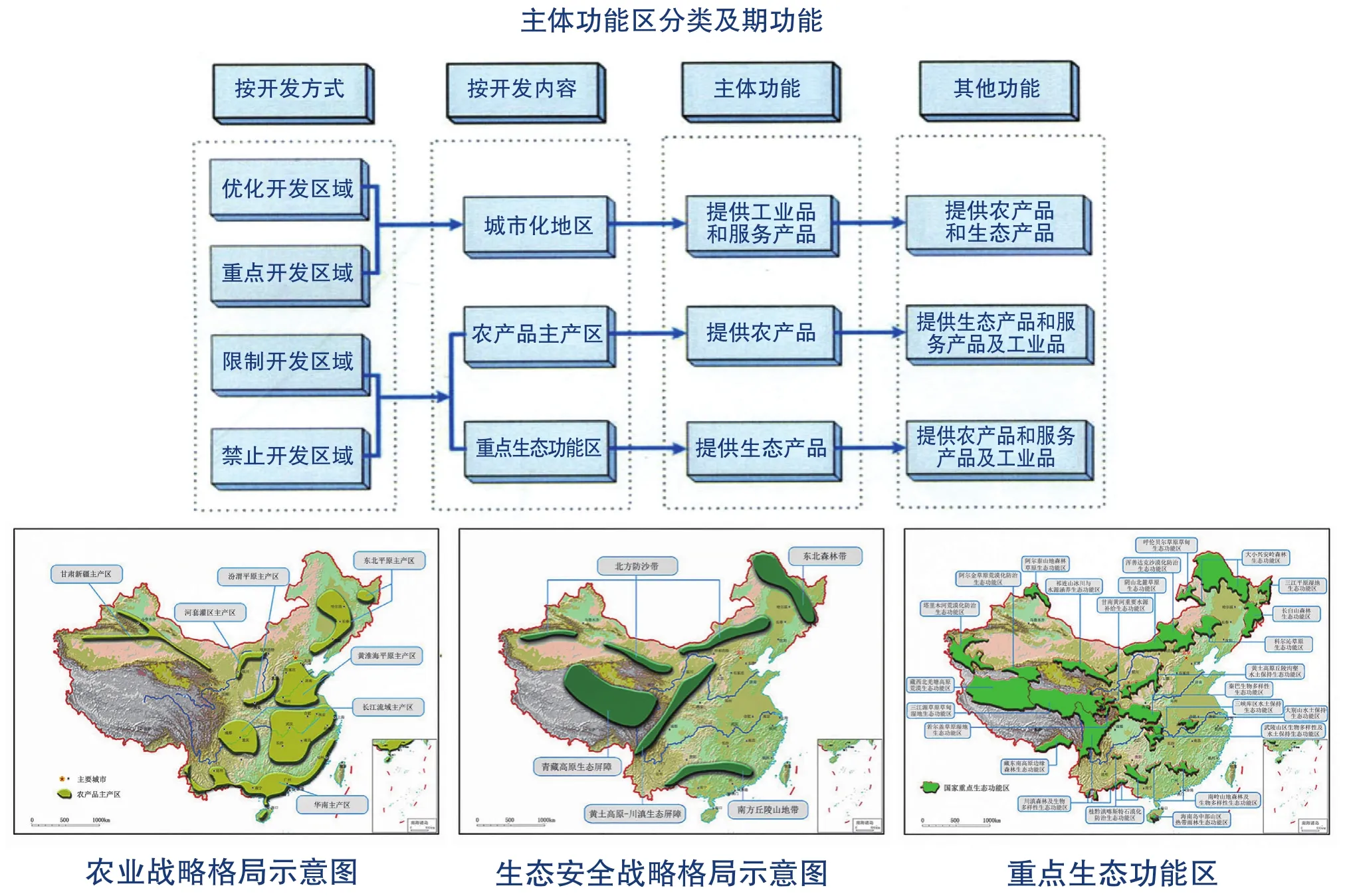

很明显,我国目前的保护地体系尽管已经覆盖约18%的国土面积,但由于空间分布上偏西偏北,对我国主要分布于东部和南部的大多数生物多样性保护不足。而进一步扩大保护地范围在人口众多发展压力仍然很大的中国面临挑战。加之我国东部和南部人口众多,生物多样性的栖息地多呈现破碎的格局,与人类活动镶嵌,建立有一定面积要求的保护地不具备条件。因此,我国兽类以外的生物多样性将会在很大程度上依赖于对保护地以外的栖息地进行有效的保护。目前,我国对国土空间进行了主体功能区划。在国务院关于印发的《全国主体功能区规划的通知》(国发〔2010〕46号)[31]中,按开发内容,将主体功能区分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区,分别以提供工业品和服务产品、农产品、生态产品为其主要功能,并辅助承担其他功能。该通知对功能区划的分类及其之间的关系也做出了解释(图2)。与此配套,国家重点生态功能区中央财政转移支付自2008年以来开始实施,力度逐年加大,到2017年已经覆盖818个县[32],2019年支付金额达811亿元[33]。

然而,我们看到,重点生态功能区主要分布在西部(其中包含自然保护地),没有将生物多样性富集的东部和南部纳入(图2)。中国东部和南部与生物多样性重叠度高的栖息地主要是农业区的农田,目前农田的生物多样性还没有得到足够的认识和认可,更没有进入生态补偿的范围。

全球对生物多样性影响最大的土地利用类型为农地,也是生物多样性保护边际效益最高的地域。在主体功能区划中,农地的生态服务功能定位在“其他功能”之下,但其作为野生物种栖息地的功能没有明确。在我国,保护区外的农地,包括草原及耕地等,所提供的维持生物多样性的服务功能,应当被视为农业用地在满足其主体功能之外提供的环境外部性得到认可,将农地作为“功能共享”的用地类型,并参照欧洲的经验按照其保护价值、保护行为和保护成效,享受有差别的梯级生态补偿。兼顾农业生产与生物多样性,势必要求农业生产中减少化肥农药的使用,人们普遍关心的食品安全也会因此受益,人与生物多样性相得益彰。

图2 主体功能区的分类、功能及重点生态功能区的空间分布

我国的生态补偿资金额在全球首屈一指,彰显了中央政府对生态保护的决心。在2014年提交的《生物多样性公约》第五次国家履约报告数据显示[34],截至当年,我国的生态补偿投资高达7906.7亿元,其中农业相关的补偿占46.9%,包括退耕还林3247亿元,退牧还草175.7亿元,草场生态保护补助奖励机制286亿元。其他生态补偿包括,天然林资源保护一期二期工程3626亿元,森林生态效益补偿基金149亿元,国家重点生态功能区423亿元。这项资金的额度在过去五年里有了大幅度的提升。

这几项大额的生态补偿政策是近年来我国在生态保护上力度最大的几项措施,不仅对国土“变绿”起到了关键作用,也大大提升了公众及地方政府对生态的关注和重视。然而,这些补偿政策大多数仅有对“绿”的量的指标,缺乏对生物多样性的考虑。例如,天保工程和退耕还林造林项目的验收主要考虑覆盖率和面积指标,因而出现了大面积的纯种人工林,有些甚至是外来物种;草原保护政策也主要考虑了草原作为牧草的功能,因此在三江源生态保护的两期工程中都把毒杀鼠兔——青藏高原生态系统中三十多种食肉动物所依赖的关键物种[35-36],作为一项重要措施。国家重点生态功能区转移支付提出了生物多样性的考核指标,但缺乏详细的评估标准,也缺乏有效和系统的监测手段,在实践中难以落实。综上,对我国生物多样性保护的主流化有如下建议。

3.1 我国现有的森林和草原生态保护政策应纳入生物多样性目标

现有的森林和草原保护政策对“量”的考虑延续了森林和草原作为生产部门的思路,即把森林和草原作为生产产品的资源。诚然,资源和直接的产品提供是森林和草原的主要功能之一,特别是在保护区外。然而作为陆地生物多样性的主要栖息地,森林和草原在保护和恢复生物多样性与生态功能的作用是关键的,与可持续的产品生产相辅相成,完全可以“功能共享”。生态补偿政策也应该与生物多样性和生态功能保护挂钩。目前,生态保护和生态补偿政策的实施都由新组建的自然资源部负责,新一轮生态保护政策的制订需要明确生物多样性与生态功能在保护和恢复中的主体性。政策理念的扭转将为我国生物多样性的保护提供保障,也是我国生态保护政策特别是生态补偿机制从量到质提升的关键。

3.2 将农田的生物多样性保护功能纳入到我国的生态保护政策中

鉴于农业用地在自然保护中的重要补充作用,应建立我国的农业生物多样性本底,在此基础上识别出重要的农业生物多样性地区。在以上优先地区内,建立农田与生物多样“功能共享”的土地利用理念,鼓励农业生产兼顾生物多样性,并对农业生产者进行相应的生态补偿。

3.3 将生物多样性全面纳入到生态保护政策的考核指标中

生态补偿应根据保护价值、保护行为和保护成效进行差异化的梯级补偿。需要制订详细、系统、因地制宜可操作的监测规程和技术标准,并配套相应预算用于生物多样性监测。这么做的第一步是通过实地调查建立我国生物多样性的本底,并在此基础上建立一套监测体系,对保护的成效进行量化评估,并把生态补偿的资金与评估结果挂钩,进行差异化的梯级补偿。

3.4 建立生物多样性监测和评估的专业机构和队伍

目前,我国生物多样性研究和本底空缺大,监测评估不力,其中人力和技术力量的薄弱是关键。这方面的资金和时间的投入需要得到保障。与此同时,随着公众对自然观察的热情逐渐高涨,把自然爱好者和民间机构纳入到生物多样性调查和监测的体系中来,建立公民参与平台,也是快速弥补专业人力资源缺乏的捷径。