学习词典类型学意义再思考

——兼谈对CFL学习词典研编的启示

孙文龙

一、 引言

对词典类型进行系统的理论探讨肇始于苏联词典学家谢尔巴在1940年发表的《词典学一般理论初探——词典的基本类型》。谢尔巴关于词典类型理论的探索开启了国内外在这一研究领域的三个重要方面:“设计分类模式,制定分类标准;绘制词典分类细目一览表;阐述各类词典的基本特征和要求。”(汪耀楠 1985)这其中又以法国词典学家凯马达(Quemada 1968)的“描述类型”(typologie descriptive)和雷伊(Rey 1970)的“发生类型”(typologie génétique)分类模式较具代表性。前者基于对现有词典的特征描述,与词典编纂的实践密切相关,但该方法未能建立一个总的分类框架,且对未来可能产生的新的词典类型缺少理论上的预测力。后者最突出的特点在于建立了一个全面的分类体系,且对未来可能出现的新的词典类型具有一定的预测力,但可能与词典编纂的实际相脱节,因为未来新出现的词典类型也有可能不在现有的词典分类框架之内。“发生类型”与“描述类型”之间的分歧,实际上体现了词典类型划分的“理论模式与实际类别”(黄建华 2001)之间的矛盾。这个问题在学习词典学研究领域早已使学界人士感到困惑,至今仍争论不休。

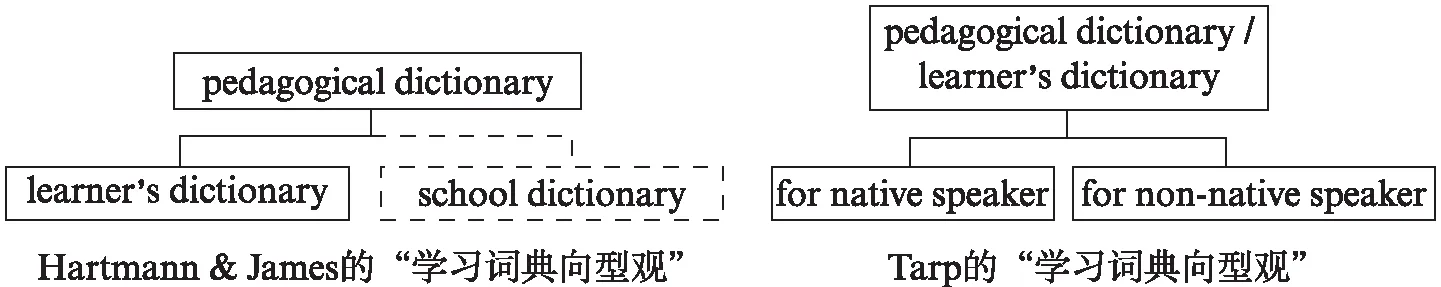

一方面,随着学习词典出版市场的活跃,一些打着“学习型”旗号的词典陆续出版,如针对母语学习者的学习词典,针对非语言学习的学习词典、双解词典、双语学习词典、专科学习词典等,依照现有的词典分类框架体系无法对其做出精确的类型描述和划分,但这些词典却赢得了大量读者,销售火爆,这进而使得出版者“挖空心思去翻新花样,且乐此不疲”(郑述谱 1998)。另一方面,词典学家们仍在反复地追问“学习型词典(learner’s dictionary)与教学型词典(pedagogical dictionary)有什么异同”“针对本族语者语言学习的词典算不算学习型词典”“如何规范学习词典学的术语使用及对该词典类型进行科学的分类”等这些学院式的讨论题目。(Bergenholtzetal.1995;Cowie 1996;Hartmann和James 1998;Wiegand 1998,2002;Welker 2008;Tarp 2008,2011)目前,词典学界对上述问题的回答主要有两种不同的观点,前者以Hartmann和James(1998)为代表,后者以Tarp(2011)为代表。

二、 Hartmann和James的学习词典类型观

Hartmann和James的学习词典类型观主要体现在其代表作DictionaryofLexicography(《词典学词典》,1998)中。在该著作中,虽然他们并未直接对学习词典的类型进行划分,但是通过考察“learner’s dictionary”的定义,以及该词条与其他相关词条之间的关系,其学习词典类型观显而易见。基于此,本文主要从“learner’s dictionary”这一条目在《词典学词典》中的释文和相关参见信息着手,进而查阅其他与该词条有直接或间接参见关系的条目,并将这种参见关系绘制成图(见图1),以便更清楚地考察Hartmann和James的学习词典类型观。

图1 Hartmann和James的学习词典类型观

如图1所示,“learner’s dictionary”与其他词条之间主要体现为三种关系: 参见关系、同义关系、所属关系。其中参见关系又可以进一步分为单向参见和双向参见,具有参见关系的条目均提供有释文。例如,“bilingual dictionary”的释文末尾处标有“See learner’s dictionary”,“bilingual dictionary”与“learner’s dictionary”之间构成了单向参见关系;“school dictionary”和“children’s dictionary”释文末尾处分别标有“See children’s dictionary”和“See school dictionary”,二者构成了双向参见关系。同义关系是一种特殊的参见关系,但被参见词条缺少释文,仅被列为参见词条的同义术语使用,如“learning dictionary”词条下没有释文,仅提供“See learner’s dictionary”的参见信息。所属关系主要是通过“属+种差”的定义方式来体现的,如“EFL dictionary”的释文为“A learner’s dictionary designed for ...”,其与“learner’s dictionary”之间的所属关系一目了然。通过图1,我们可以发现:

首先,Hartmann和James对“pedagogical dictionary”“learner’s dictionary”和“EFL dictionary”之间的关系做了明确的界定。Hartmann和James(1998)将“pedagogical dictionary”界定为“为满足语言教师和语言学习者的实际教学需要而特别编纂的参考书”。将“learner’s dictionary”定义为“教学词典的一种,主要针对非母语语言学习者。其介入学习过程的程度因不同的文化而异”。将“EFL dictionary”定义为“为英语作为外语或二语的学生而设计的一种学习型词典”。三者之间的所属关系非常清楚,在这种情况下,对上义术语“pedagogical dictionary”的解释最为关键,因为它是后两个术语释义的直接或间接基点。但从“pedagogical dictionary”的定义来看,其类型学意义上的本质特征并未得以凸显。

其次,Hartmann和James收录了“foreign learner’s dictionary”这一条目,但缺少释文,仅提供两个参见,分别是“learner’s dictionary”和“EFL dictionary”。从外延上看,“foreign learner’s dictionary”介于这二者之间,但Hartmann和James并未将之视为“learner’s dictionary”的下义术语和“EFL dictionary”的上义术语,其中一个重要的原因可能在于该术语在Hartmann和James的术语体系里容易引起误解。因为从逻辑上推演,“foreign learner’s dictionary”还预设了另一种学习词典的存在——为本族语者服务的“native learner’s dictionary”,而这与Hartmann和James的观点刚好相悖。Hartmann和James(1998)明确指出: “以往区分为母语者编写的‘school dictionary’和为非母语者编写的‘learner’s dictionary’的做法并无裨益之处。”Hartmann和James(1998)为“school dictionary”下的定义是:“为学龄儿童编写的词典。该类型的词典通常具备诸如释义词汇控制、设计简明、例证丰富等一些共性特征。同时,它与‘children’s dictionary’、‘college dictionary’、‘desk dictionary’之间的界限并不清楚。”因此,在Hartmann和James看来,“school dictionary”与“learner’s dictionary”之间并不存在严格意义上的二元对立关系,而仅是一种松散的参见关系,这种参见关系是对“learner’s dictionary”脱胎于“school dictionary”这一客观事实的勾画。

最后,Hartmann和James采取了较为保守和审慎的立场,将“bilingual learner’s dictionary”归入“bilingual dictionary”的范畴,而非“learner’s dictionary”的类属之下。究其原因,《词典学词典》出版之际正值英语学习词典发展的一个黄金时期,学习词典设计特征的创新性也达到了前所未有的高度。而反观同时期双语学习词典的发展境况,虽然在20世纪80年代就有学者提出需要编纂更加适合语言学习者的双语学习词典(Tomaszczyk 1981,1983;Kharma 1984;Snell-Hornby 1987;Magay 1988;Nakao 1989),但时至20世纪末期,其理论建设和实践发展均十分滞后,双语学习词典的设计特征不明确,只能权宜将之划入双语词典的范畴,因为“在某种意义上来说,早期的双语词典已负有教学方面的任务,也就是说大都以供学习者使用为宗旨”(黄建华,陈楚祥 2001)。在当时看来,Hartmann和James将“bilingual learner’s dictionary”与“bilingual dictionary”之间的关系界定为所属关系的做法是比较客观公允的,尽管从词典类型学意义上来讲,双语词典与学习词典具有本质的区别。同样,Hartmann和James以参见的形式对“bilingualised dictionary”和“semi-bilingual dictionary”之间的关系进行描述,但未就其与“learner’s dictionary”和“bilingual dictionary”之间的关系进行明确的界定。

由上可知,Hartmann和James对“learner’s dictionary”的描写是基于英语单语学习词典发展史所做出的判断,“learner”的含义是窄化的,即“针对外国学习者”是“learner’s dictionary”的题中之义。换言之,在Hartmann和James的词典学术语体系里,“school dictionary”和“learner’s dictionary”之间的二元对立是被消解的,针对母语学习者编写的学习词典从而被宣告为非法。

三、 Tarp的学习词典类型观

Hartmann和James的学习词典类型观影响广泛,长期以来一直代表着学界的主流观点,Tarp早期的学习词典类型观也深受其影响。例如,Tarp在其代表作之一LexicographyintheBorderlandbetweenknowledgeandNon-knowledge(《界于知识与非知识之间的词典学》,2008)中将“learner’s dictionary”定义为“为了满足学习者在外语学习过程中各种潜在的词典信息查询需求而编纂的一类词典”。此观点与Hartmann和James的学习词典类型观如出一辙。但此后,Tarp深受德国词典学家Welker的一部关于学习词典学的集大成著作——GeneralSurveyofPedagogicalLexicography(《学习词典学通览》,2008)的影响,对“learner’s dictionary”的认识发生了转变。该书对学习词典学中存在的近义术语进行了辨析,从现代术语学的观点来看,对术语命名的辨析意味着对相应事物的分类。也许正是基于此点考虑,Tarp(2011)从三对核心术语的定义辨析入手,即pedagogical dictionary Vs. didactic dictionary,school dictionary Vs. learner’s dictionary,children’s dictionary Vs. school dictionary,尝试建立一种更加符合当今学习词典学发展现状,同时又不失预测性的新型词典分类模式(见图2)。

图2 Tarp的学习词典类型观

由图2可知,与Hartmann和James的学习词典类型观相比,Tarp的分类模式所体现出的变化主要包括以下三个方面:

首先,Tarp将“pedagogical dictionary”与“learner’s dictionary”视为同义术语,并扩大了“learner”的外延。Tarp以南非的三部非典型教学词典为例[1],明确指出以往对“pedagogical dictionary”的界定主要限于其助学功能上,这与当今学习词典编纂的实践已不相符。例如,《今日自然科技插图词典》的封面上就赫然印有“本词典有助于学习者提高其对自然科技核心概念的理解能力,进而帮助他们成功掌握相关自然科技知识”。因此,Tarp(2011)将“pedagogical dictionary”定义为“专门辅助学习者习得语言(无论是母语还是外语)和学习科学学科或应用学科(scientific and practical discipline)而设计的一种词典类型”,扩大了教学词典的外延。同理,Tarp(2011)认为“learner”的外延也不应该仅局限于语言学习者,任何以学习科学学科或应用学科的非语言学习者也属于学习词典的主要用户群之一。尽管如此,Tarp认为他对“learner”的界定仍然是狭义的,因为在他看来只有“终身学习”(life-long learning)意义上的“终身学习者”(life-long learners)才是真正广义意义上的“learner”。但是,如果将“learner”的外延扩大到“终身学习者”,那么“几乎所有的词典都不可避免地被囊括到学习词典的范畴中,因为任何人查询任何词典的情形都可以被视为一个学习行为”(Tarp 2011)。所以,Tarp(2011)认为“‘learner’s dictionary’这一术语应该为那些针对某一学习、教学任务或教育项目而编写的词典而保留。从这一点来讲,‘learner’s dictionary’与‘pedagogical dictionary’是同义术语,二者唯一的区别在于前者凸显了学习者,后者凸显了教育者”。此外,Tarp深受Welker(2008)观点的影响,对“pedagogical dictionary”与“didactic dictionary”进行了区分,这也是他与Hartmann和James的一个不同之处。Welker(2008)将“教育学”(pedagogy)定义为“关于教学和教育的理论与科学”,而将“教学论”(didactics)定义为“教育中教学方法和教学技巧应用的总和”。因此,从这个意义上来讲,“pedagogical dictionary”是一种词典类型(用于教学和教育中),而didactic主要用于衡量“pedagogical dictionary”学习友好性(learner-friendliness)的好坏。Tarp赞同Welker的这一区分,故将“learner’s dictionary”而非“didactic dictionary”作为“pedagogical dictionary”的同义术语。

其次,Tarp对“children’s dictionary”“school dictionary”和“college dictionary”之间的关系进行了厘定,并将之统一纳入到“pedagogical dictionary(learner’s dictionary)”的范畴下。Hartmann和James(1998)分别将“children’s dictionary” 和“school dictionary”定义为“针对儿童(children)而编写的词典”与“针对学龄儿童(school children)而编写的词典”。显然,Hartmann和James未能从本质上对“children’s dictionary”和“school dictionary”进行区分。不过,Hartmann和James(1998)对此有明确的认识,并坦然指出“‘children’s dictionary’与‘school dictionary’之间的界限具有浮动性,二者之间的区别体现在,后者与普通语文词典之间的联系可能更为紧密”。同时,Tarp认为“学龄儿童”的年龄阶段在不同国家不尽相同,从5岁到16岁都可以算作学龄阶段,照此大多数“school dictionary”均可以划入到“children’s dictionary”的范畴中来,造成两个术语的冗余度较大。因此,Tarp在他的新的分类体系中回避使用“children’s dictionary”这一术语,并明确指出“真正需要区分的术语是‘preschool dictionary’与‘school dictionary’,二者均可以根据学生的心智和语言发展水平,以及所掌握的世界知识进行次范畴的划分”(Tarp 2011)。这样,Tarp就以“年龄”作为“children’s dictionary”“school dictionary”和“college dictionary”的区分维度,并用统一的工作定义将三者纳入到他的新分类模式中来。其工作定义的释义模式提炼如下:“学习型词典(或教学型词典)的一种。特别指为辅助(学前儿童/学龄儿童/高年级学生或大学生)的母语学习(或外语学习、科学学科和应用学科学习)而编写的词典。”由此可以看出,传统意义上的“learner’s dictionary”与“school dictionary”之间的二元对立在Tarp的词典类型学框架下也是被消解的。

最后,Tarp的分类模式同样体现了词典类型学划分的“理论模式与实际类别”之间的矛盾。Tarp引入了“年龄”和“学习类型”两个维度作为分类的依据,每个维度又分别提供了三种变量的可能性。具体而言,“年龄”维度包含了“学前”“学龄”和“大学”三个变量;“学习类型”维度包含了“针对母语学习”“针对非母语学习”和“针对非语言学习”三个变量,两组变量共能组合生成九种不同的学习词典类型。从这个意义上讲,Tarp的学习词典分类模式具有典型的“发生类型学”特征。但该分类模式也有明显的缺点,即理论上对词典类型的推演与词典编纂的实践相脱节,Tarp也意识到了这个问题,并在其分类框架下补充: 在学前阶段针对非母语学习与科学学科学习的词典类型在编纂实践中十之八九不会出现。因此,Tarp的学习词典分类模式共涵盖了七种词典类型。Tarp不仅看到了传统的“描述类型”与“发生类型”之间的分歧,同时也意识到了二者之间的互补性,或者更确切地讲,Tarp对学习词典类型的划分是基于“描述”的“发生类型”。

四、 讨论

综上所述,虽然Hartmann和James的“学习词典类型观”与Tarp的“学习词典类型观”有诸多相异之处,但二者争论的一个焦点可以归结为: 学习词典有无向型之分?换言之,是否存在针对母语者的学习词典?在这个问题上,两者之间的区别可以从图3清楚地看出。

图3 “学习词典向型观”对比

首先,依照Hartmann和James的“学习词典向型观”,“learner’s dictionary”是“pedagogical dictionary”的下义术语,“再次确认了学习词典是教学词典的一个分支”(于屏方,杜家利 2010);而“school dictionary”与“pedagogical dictionary”之间是一种松散的间接参见关系而非所属关系(见图1),因此图3中用虚线表示二者之间的关系。这与Hartmann和James反对传统上将“learner’s dictionary”与“school dictionary”二元对立的立场是一致的。Hartmann和James从词典目标用户与词典源语言间的关系着眼,强调“learner’s dictionary”的外向特性,不承认其有内外之分。从本质上讲,Hartmann和James的“学习词典向型观”是建立在以英语学习词典为描述对象的基础之上的,折射出了学习词典类型学意义的确立与英语学习词典的高度发展之间的因果关系。“Learner’s dictionary”这一术语首次由Hornby提出,并用于1948年由牛津大学影印出版的第一版学习词典——ALearner’sDictionaryofCurrentEnglish的标题之中,1952年该词典又更名为TheAdvancedLearner’sDictionaryofCurrentEnglish,进一步明确了其用户群体。此后,时至2014年的第九版,“Advanced Learner’s Dictionary”的名称始终未变,这与其1948年首版前言中声称的服务于外国高级英语学习者的初衷相一致。因此,从学习词典的起源来看,“针对非母语者”是“learner’s dictionary”的题中之义。但是,Hartmann和James对“pedagogical dictionary”的界定和描述不够充分,直接影响到了对学习词典类型本质的定位。此外,至少从“发生类型学”的角度来看,其对“learner’s dictionary”的语义描述,同时也预设了另外一种面向母语学习者的教学型词典的存在,然而Hartmann和James对此却语焉不详。

其次,Tarp将“pedagogical dictionary”与“learner’s dictionary”视为同义术语,在某种意义上避免了Hartmann和James对“pedagogical dictionary”界定不明的问题。如果说Hartmann和James的“学习词典向型观”反映的是20世纪末对当时学习词典处于“起步阶段”(in its infancy)的描述,那么Tarp的“学习词典向型观”在某种程度上反映了21世纪以来学习词典研编的现状。以我国的普通语文词典为例,长期以来《新华字典》和《现代汉语词典》一直都是中小学语文教学中的标配,但进入21世纪后针对我国中小学生的汉语学习词典开始涌现。比如《新华多功能字典》(商务印书馆,2005),该字典是一部中型的汉字字典,其宗旨是帮助中国读者掌握好汉字,更好地学习语文。它在编排设计上尽显学习型词典的设计理念,如提供汉字字体知识、列出汉字的基本属性,包括整字笔画数、部首、结构、字级、重视搭配、提供用法说明和插图等。其后陆续出版的《小学生汉语学习词典》(外语教学与研究出版社,2006)、《学生实用新华字典》(内蒙古大学出版社,2009)、《现代汉语学习词典》(商务印书馆,2010)、《唐文多功能新华字典》(湖南教育出版社,2013)、《实用新华字典》(云南人民出版社,2016)等均体现出了类似的助学功能。依照Hartmann和James的学习词典向型观,这种学习词典至多被视为学习词典类型学特征对普通语文词典的一种反哺;而在Tarp的分类体系中则预示着一种新的学习词典类型的确立。但是,在“学习类型”这一维度,Tarp并没有提供专门的术语用以指称新的词典类型,从学理上讲,内向型与外向型学习词典仅是一种描述词典类型,它还不能揭示学习词典类型的本质特征。此外,与外向型学习词典和普通语文词典高度发达的理论研究和编纂实践相比,内向型学习词典的设计特征仍然十分模糊。

综上,关于学习词典的向型之争,目前尚无定论,这仍有待于学习词典学的进一步发展。学习词典类型的确立体现出了鲜明的原型性与建构性特点。一方面,英语学习词典长期以来成为了“学习词典”的代名词,尽管目前学习词典家族中不断增添了新成员,但英语学习词典的“原型”地位至少在目前仍然是无法撼动的。另一方面,学习词典类型的确立并不是一蹴而就的,而是一个建构的过程。在此过程中,值得我们思考的一个问题是“从英语学习词典的出现到学习词典类型的确立,这一过程中究竟发生了什么?”换言之,学习词典的类型学意义是如何通过英语学习词典这一“原型”而得以构建的?这个问题回答不清楚,学习词典类型的划分就失去了根基,学习词典的向型之争也只能沦为一个“仁者见仁,智者见智”的辩论话题。

五、 启示

反观国内对外汉语学习词典研编的现状,陆俭明先生(2006)一针见血地指出:“上个世纪80年代以来,自称是为外国学生学习汉语用的字典、词典出版了不少,但是说实在的,基本上都是《新华字典》和《现代汉语词典》的删减本,没有真正从外国学生学习汉语的角度来考虑编写,包括收字、收词、释义、举例等。”这值得国内词典学界深思。如上所述,无论是Hartmann和James的“学习词典类型观”,抑或是Tarp修正后的“学习词典类型观”,均不能揭示学习词典的本质特征及其类型学意义,它们对学习词典学理论的创新和编纂实践的指导价值还比较有限。针对目前对外汉语学习词典研编的现状,我们尝试提出以下两点建议,以期能起些抛砖引玉的作用。

首先,从关注学习者转向关注学习本身。如果我们将“学习词典”进行回译时,其对应的英语术语应为“learning dictionary”而非“learner’s dictionary”。在《词典学词典》中,“learning dictionary”仅被简单地视为“learner’s dictionary”的同义术语(见图1)。目前关于“learning dictionary”这一术语的使用最早可追溯至Hausmann(1977)对学习词典(learning dictionary)和查询词典(consultation dictionary)的划分。Hausmann对此区分的目的在于强调学习词典是用于助学的,而不仅用于满足学习者求解或求用的查询之需。从本质上讲,“learning dictionary”更有助于揭示学习词典类型的本质,这也与20世纪末以来二语教学中“学习转向”的发展趋势相一致。当前不少对外汉语学习词典,虽然其词典名称中有“学习词典”的字样,但学习性很差,多被用户弃用。其中一个重要的原因就在于编者盲目地借鉴英语学习词典的设计特征,并将之移植到汉语学习词典编纂实践的土壤中,自然会引起水土不服的问题。此外,学习者的个性差异较大,编者很难通过词典用户调查研究得到他们所期望的结果,因为多数情况下,编者所搜集的数据多为用户的“向往”(wants),而非用户的“需求”(needs)。Sobkowiak(2007)较早意识到了这个问题,并提醒编者要慎重分析用户调查问卷中的数据。相反,对学习过程的关注,研究者可以捕捉到二语学习者在语言习得方面一些共性的学习规律或认知特点,并将之应用到编纂实践中。遗憾的是,我们对汉语学习者如何学习汉语仍所知甚少。今后,如何紧密结合二语习得中的学习理论,深入探究汉语学习者的学习过程,将是实现对外汉语学习词典创新发展的重要保证。

其次,明确学习词典的设计理念。文化产品是学习词典的本质属性之一,从设计学的角度来看,设计理念是学习词典编纂的灵魂。(魏向清等 2014)目前,词典学界对“设计特征”的探讨较多,但“设计特征”过于具象,它不能对“学习词典”类型的本质进行充分的概括。较之“设计特征”的具象性,“设计理念”的抽象性更有助于我们理解“学习词典”的类型学意义。江蓝生先生(2006)指出:“凡编写词典大致都要面对为谁编,编什么,怎么编,谁来编这样几个问题。”对这几个问题的回答,间接地回答了“如何从宏观上理解学习词典的设计理念”这个问题。另外,从产品设计的角度,我们也可以用吉卜林(Kinpling)“诚实的仆人”来阐释设计理念主导的思维方式[2],并将之用于指导学习词典的编纂实践。20世纪70年代末以来,随着词典用户研究的兴起,“用户友好性”逐步成为学习词典的设计理念。该理念主要包括三方面的内容: 可及性(accessibility)、可用性(usability)和可学性(learnability)。这三方面既相互联系,又相互区别:“可及性”与词典的结构特征相关,“可用性”和“可学性”主要与词典的内容特征有关。但是从词典类型学的角度来看,“可及性”与“可用性”反映的均是词典的一般属性,唯有“可学性”最能反映学习词典类型的本质,它是推动学习词典不断创新发展的内驱力。另外,“可用”并不一定“可学”,“可用性”和“可学性”分别是学习词典这一文化产品“使用价值”和“价值”的体现。然而现有文献对“可学性”的探讨仍十分有限,“可学性”的内涵特征亦非常模糊,这已成为了阻碍学习词典继续发展的瓶颈。我国对外汉语学习词典要想摆脱对英语学习词典的依赖,早日实现创新发展,就必须尽早打破这个瓶颈,不断提高其可学性。

附 注

[1] 即《沙索科技资源》(SasolScienceandTechnologyResource,1998)、《今日自然科技插图词典》(IllustratedDictionaryofNaturalSciencesandTechnologyToday,2006)、《南非学生多语科技词典》(MultilingualScienceDictionaryforSouthAfricanSchools,2007)。

[2] 英国诺贝尔文学奖获得者吉卜林曾说过:“我有六个诚实的仆人,它们教给了我一切。”吉卜林所指的六个仆人就是6W: Why、What、Who、When、Where和How。