双边投资协定与发展中国家FDI流入的实证分析

(山东科技大学 文法学院,山东 青岛 266590)

经济的发展离不开已有的物质基础,当今世界,各国之间的发展水平仍具有极大的不平衡性,为了使资本在全球范围内得到更合理的配置,也为了适应不同水平国家的发展需求,引进外资(Foreign Direct Investment,FDI)[注]广义的外资包括外国直接投资与外国间接投资,二者的区别在于是否以控制企业的经营管理权为目的。本文所讨论的外资即广义的外国投资,既包括外国的直接投资,也包括外资并购。成为短时间内提高欠发达国家经济发展水平的重要途径。放眼全球,外资在补充资金不足、引进先进技术、加快全球化等方面具有极大的优势,已成为发展中国家融资的最大外部资金来源。[注]参见UNCTAD,World Investment Report 2018,网址https://worldinvestmentreport.unctad.org/。自2007年经济大萧条10多年来,外资作为影响经济发展的重要因素,始终扮演着推动经济增长的重要角色。[1]

产生于20世纪60年代的双边投资协定(Bilateral Investment Treaties, BITs)在促进与保护投资方面发挥了重要作用,据联合国贸发会(United Nations Conference on Trade and Development,UNCTAD)报告显示,1990—2009年的10年间,由发展中国家签署的双边投资协定数量从200份激增至2000份[注]参见UNCTAD,World Investment Report 2010,网址https://worldinvestmentreport.unctad.org/。,FDI的流入量也总体上随之增加,至2015年开始下降。2017年新增了9项BITs,BITs总数达到2946个[注]参见UNCTAD,World Investment Report 2018,网址https://worldinvestmentreport.unctad.org/。,这是自1983年以来缔结的BITs数量最低的一年,BITs终止的数量超过了新增的数量。BITs是否已经走过了鼎盛之年,在促进和保护投资方面已力不从心?BITs数量与FDI流入量是否必然存在正相关?如何看待这些BITs与引进外资之间的关系?对这些问题进行探讨,能够帮助我们更清楚地了解BITs的作用,预测未来国际投资中BITs的发展趋势,特别是对于发展中国家正确看待和适用BITs,具有重要意义。

一、关于BITs与FDI之间关系的理论基础以及研究综述

(一)关于BITs与对促进一国FDI 流入的理论基础

鉴于外资在促进一国经济发展中的重要作用,各国纷纷通过各种方式引进外资,主要有:参与国际经济组织缔结多边公约;两国之间通过谈判签订BITs;通过单方面的声明来提供优惠待遇等。由于国际投资涉及一国投资者到另一主权国家投资这类与主权密切相关的行为,在多边领域达成共识尚且存在一定的困难,而BITs这种双边的方式灵活便利,针对性强,效力较为确定,在引进外资方面具有很强的优势,是国际投资法领域最主要的法律渊源,也是东道国提供优惠政策,使投资者有条件地适用国内法律制度的有效途径。现阶段理论上关于BITs的作用主要体现在它的积极方面,即认为BITs可以通过种种手段来促进外资流入。

1.BITs较单方声明、单边立法更具有优势

尽管东道国政府会做出一系列的承诺来引进外资,但是投资者也会意识到政府单方面的声明很可能在今后的时间里损害投资者的利益,一旦投资者将资本置于东道国的主权范围之下,与东道国博弈的力量就会降低,这也被称为“过时的博弈”。[2]为了减少这种风险,东道国政府需要做出一些投资者希望得到的可靠承诺,而这种承诺就相当于一个“手铐”来确保东道国不会在未来的时间内采取对投资者不利的行为,这种法律框架使得国家对投资的承诺上升为国际法,而不仅仅是单纯的国内法,具有较强的法律约束力。[3]在国内法制尚未健全的国家,双边投资条约还可能对其之外的法律产生影响。比如条约批准之后,为遵守条约、履行条约义务,国家会修改与投资条约不一致的国内立法。[4]如果东道国不履行对投资者的承诺,将可能构成对条约的违反,而承担国际责任,投资者可以藉此来敦促东道国遵守承诺。有学者指出,就国际私人财产权利和经济自由的保护关系来说,各国涉外国内法(包括宪法、行政法和经济法)是初次保障,而国际法(例如投资条约、贸易协定、知识产权协定等)则是二次保障,[5]这些观点都反映了BITs对投资的保障作用。

2.BITs的信号作用更能吸引外资

投资条约代表了一国政府对待投资的友好态度,两国之间签订条约可以吸引更多投资者的关注,这种像灯塔一样的信号作用可以使得外国投资者更容易发现需要的目标。尤其是双边投资协定的签署释放了缔约方愿意保护对方投资及维护稳定经贸关系的信号,增强了投资者对东道国的信心,降低了投资者的选择和决策的成本,使得缔约方相较其他东道国更能吸引外资流入。[6]

3.BITs中实体待遇促进投资自由化和便利化

从国际投资法律制度的目的来看,国际投资法就是为了鼓励投资,使投资更加自由化、便利化。国际投资法主要通过在实体待遇上规定公平公正待遇、国民待遇和最惠国待遇来达成这一目的,这也是BITs主要的实体内容,一般规定在BITs的第二条、第三条或者第四条。

“公平公正待遇”是国际投资争端中被引用最多的条款,由于其定义的模糊性和含义的广泛性,常常作为兜底条款来填补其他条款留下的漏洞,以实现BITs的宗旨和目的。实践中,公平公正待遇有以下具体的要求:维持东道国法律的稳定性以及保护投资者的合理期待、保持透明度使得东道国国内的法律体制轻易可见、要求东道国遵守合同义务、正当程序原则以及善意原则。[7]在国民待遇方面,投资者将投资置于东道国这一新的环境中,由于外资的性质特殊,东道国可能不会一视同仁地对待,会在先前准入和后续运营方面存在差别待遇,这势必将引起投资者的担忧。东道国通过承诺在一定条件下给予外国投资者与本国国民同样的待遇来消除投资者的担忧,同时承诺避免有歧视性的又无正当理由的差别待遇。“最惠国待遇”是相对于第三国投资者而言,旨在提供对方投资者与第三方国民同样的投资待遇,使其处于平等的竞争地位,既可以适用于实体的投资保护,又可以适用于争端解决的程序问题。

此外,实体部分还有征收以及利润的转移和汇出问题,东道国承诺避免征收、“充分、及时、有效”的补偿以及对投资者在本国产生的收益不施加外汇管制、无再投资的要求同样可以提高对外资的吸引力。

4.争端解决机制的保障作用

争端的解决是投资者关心的又一重要问题,责任的承担直接关系到投资者的切身利益,而在两国缔结的BITs中,当事国往往会规定争端解决机制,这对投资者来说,意味着稳定性和可预见性。例如,中德BITs中规定,争端发生之后双方需要6个月的友好协商期或磋商期;应提交ICSID仲裁庭裁决或者双方同意依据UNCITRAL仲裁规则或者其他仲裁规则设立专设仲裁庭;只允许将征收或者有相同效果的任何措施提交仲裁。中荷BITs中却规定了如果是向东道国国内寻求司法救济则不需要6个月的协商期,与此相反,中国和奥地利的BITs则规定不需要协商期。在当地救济方面,大多数的BITs都规定了可以向东道国具有管辖权的法院提起诉讼,但没有规定需要用尽当地救济。母国在与东道国缔结BITs时通常会考察东道国的法制环境,以此来约定不同的争端解决方式,如对东道国的法制环境满意,可以约定向东道国国内提起诉讼(如中国—俄罗斯BITs);如对东道国的法制环境尚有担忧,则可以约定排除东道国国内司法管辖,经过6个月的磋商期便可提起国际仲裁(中国—西班牙BITs);如对东道国的法制环境没有信心,还可以约定不经协商期直接提起国际仲裁(中国—匈牙利BITs)。通过这种选择,为违反BITs的行为选择一个独立于东道国法制体系且双方认为合理并信赖的解决方式。除此之外,BITs连同其争端解决机制和仲裁庭对违约责任的追究这几个因素共同构成了对政府与外国投资者关系中的行为进行管制的一个外部因素,[4]这些都有益于增强外资在东道国投资的信心。

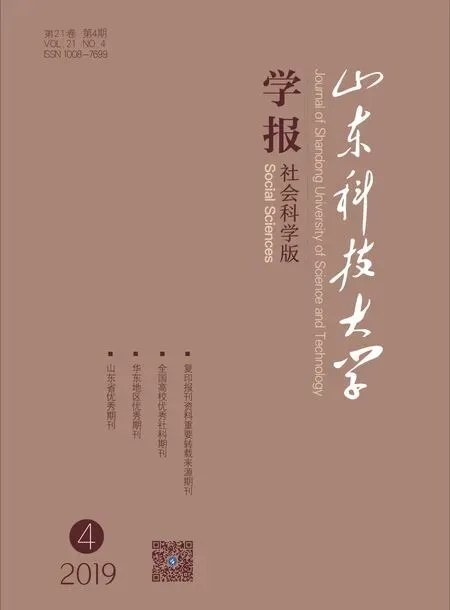

图1 1980—2010年不同类型的经济体在全球FDI中所占比重[注] 参见UNCTAD,World Investment Report 2017,网址https://worldinvestmentreport.unctad.org/。(单位:十亿美元)

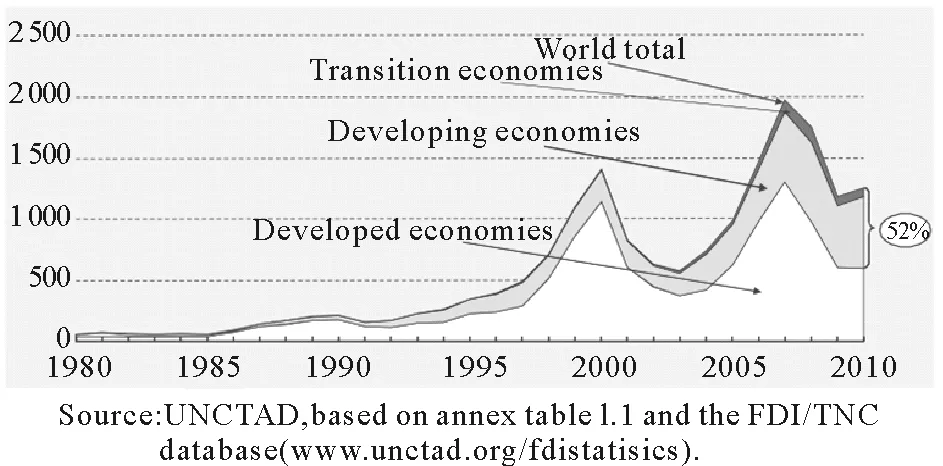

图2 1995—2012年不同类型的经济体在全球FDI中所占比重[注] 参见UNCTAD,World Investment Report 2013,网址https://worldinvestmentreport.unctad.org/。(单位:十亿美元)

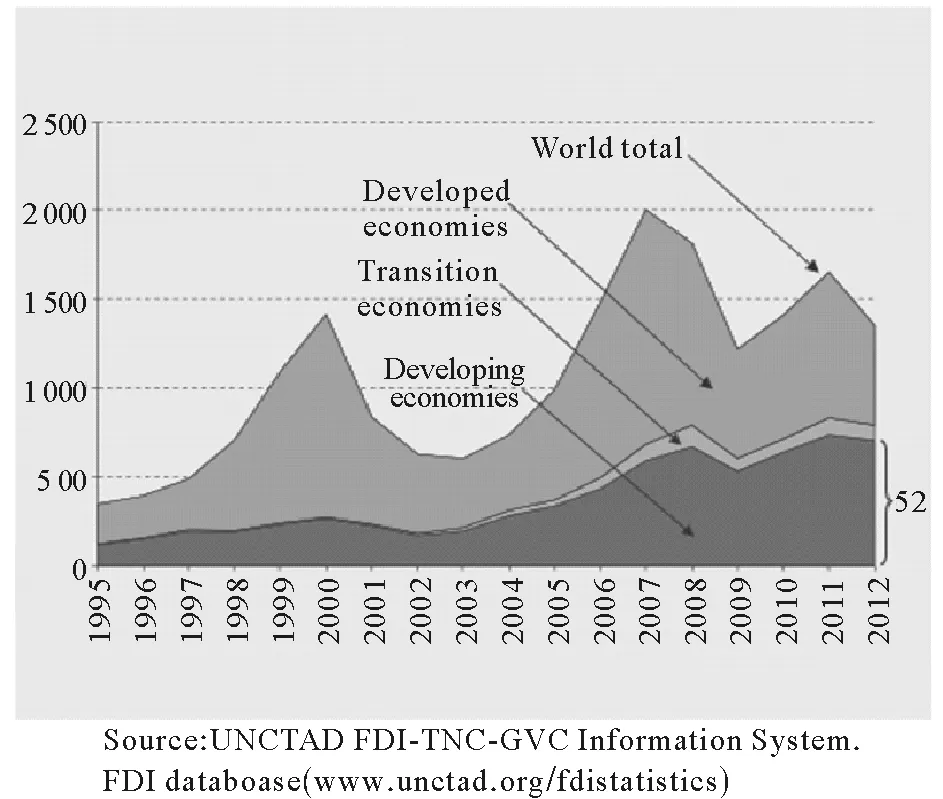

图3 2000—2016年不同类型的经济体在全球FDI中所占比重[注] 参见UNCTAD,World Investment Report 2014,网址https://worldinvestmentreport.unctad.org/。(单位:十亿美元)

(二)关于BITs与FDI之间关系的现有研究成果综述

基于上述理论分析,BITs毫无疑问应具有促进FDI流入的作用,但是当学者采取具体的研究方法,特别是具体到某一国家结合实际的数据来进行研究时,BITs的作用往往达不到理论上的应然性,甚或得出相反的结论。对BITs与FDI关系的研究起始于20世纪八九十年代,学者们对此的观点大多为BITs的签订与FDI流入之间没有明显的关系,例如陈安教授在分析国际投资条约缔结的三项前提中指出,国际投资条约在吸引外国投资方面效果并不明显,甚至无甚效果。[8]截止到目前为止,已有的研究成果表明当前学者尚未在这一问题上达成基本的一致。

仍然有学者坚持认为BITs促进FDI流入是理所应当的,甚至是毫无疑问。例如有的学者在进行量化研究时直接假定BITs促进了FDI的流入,南京大学的鲁明泓教授曾在研究中假定“签署的双边投资保护条约越多,国际直接投资流入越多;反之则越少。”并得出结论,影响国际直接投资流入的第一类因素就是国际经济安排,包括贸易壁垒、双边投资保护条约、对外资态度以及地区整合。国际直接投资趋向于流入贸易壁垒低、对外资持欢迎态度、签署双边投资保护条约、经济一体化发展水平高的国家或地区,其中尤以对待外资的态度最为关键。[9]Jeswald W.Salacuse和 Nicholas P.Sullivan两位教授认为,尽管BITs本身可能没有直接和大幅度放宽外国直接投资的流入,但有有力证据表明,BITs保护和促进了发展中国家的外国直接投资,或者可以说BITs对鼓励发展中国家的FDI流入具有特别强的作用。BITs用投资保护来促进投资的目的,似乎已经实现,尽管这项交易的效果只是在双边投资条约签署后才慢慢实现。[4]有的学者认为,在对特定时间、内在国家吸引力和投资者身份等变量把控的基础上,20世纪90年代后期的数据表明,双边投资条约的签署确实有助于发展中国家吸引更多的外国投资。[10]

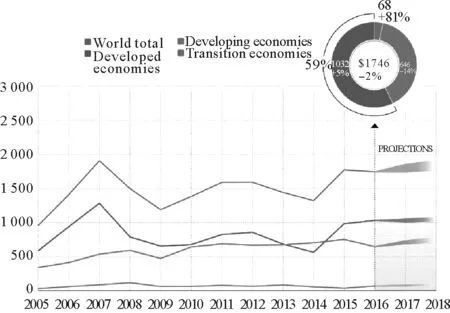

图4 2005—2018年不同类型的经济体在全球FDI中所占比重[注] 参见UNCTAD,World Investment Report 2017,网址https://worldinvestmentreport.unctad.org/。(单位:十亿美元)

有的学者对BITs与FDI之间的关系持犹豫态度,或者认为二者之间存在微弱的关系,但很少有学者认为BITs与FDI流入之间完全没有关系。有学者表示,现有双边投资协定对投资的保护程度普遍不高,对 FDI流入促进作用并不明显的矛盾仍较为突出。[11]耶鲁大学J.Tobin和S.Rose-Ackerman两位教授从另一个角度探讨了BITs与FDI流入之间的关系,首先指出,总体而言BITs与FDI之间的关系是微弱的,接着又从资本流入地政治风险的角度研究BITs对引资效果的影响,认为,由于BITs的一个重要作用是降低风险,所以当政治风险很大时,BITs能吸引更多的FDI,而此后随着风险程度的进一步下降,BITs促进FDI的积极效果也开始下降。该研究同样分析了与美国签署BITs的国家资本流入状况,研究结果表明,与美国签署BITs并不必然引起FDI 的增加。[12]Genevieve Fox在他的研究中表明,虽然目前的BITs确实保护母国投资者及其投资,但BITs并不一定会增加流入东道国的FDI,也没有有效促进东道国经济发展。考虑到这一点,应该重新构想BITs被用作同时促进投资者保护和经济发展的工具的作用。[13]

有的学者以区域或者国家为单位探讨BITs的作用,以撒哈拉以南非洲为例,BITs对促进FDI的效果似乎并不明显,这似乎意味着BITs的失败。其中一个原因就是非洲双边投资条约未能说服外国投资者,尽管近年来非洲在发展中国家外国直接投资流入中所占份额稳步增加,但非洲最不发达国家实际获得的外国直接投资数额很小。[14]这里的关键一点就是投资条约本身的内容不足以起作用。关于南南国家之间的BITs作用,有学者认为:尽管南南合作以互利共赢为目标,但南南双边投资条约似乎没有为外国直接投资提供不同的法律框架也未能适应每个国家个别和不断变化的情况和发展需要。[15]还有学者认为,在探讨BITs和资本流入地的经济发展之间关系时,有一个必不可少的中间环节,那就是BITs导致了更多的资本流入。不过也恰恰是这一点,尚未获得经验研究的有效确认。[16]虽有许多迹象表明BITs与FDI之间可能存在着某种联系,但试图以量化分析来得出BITs促进资本流入的结论仍难以实现。有学者在BITs与FDI关系不明的情况下提出,即使缔结BITs确能刺激FDI的流入,其功效的发挥也有赖于流人地当局将其内部的投资制度环境维持在一定质量水平之上。在内部建立并有效维持一个高水平、高信誉度的投资制度环境,远较缔结诸如BITs重要得多。[17]

关于BITs与FDI之间关系的讨论众说纷纭,但大多都是探究二者之间的直接关系,或者是在控制变量的前提下探讨二者之间的关系,这样的研究思路不免有些狭隘和局限。此外,有的学者通过量化分析未能得出确定的结论来证明BITs与FDI之间存在着明确的关系,但似乎又不愿意承认自己研究的最终结果是消极的或者一无所获的,往往会提及到影响BITs与FDI之间关系的其他因素,如政治风险、所处的经济环境(如非洲),这些因素是不全面的也是不成体系的。我们可以跳出这种思维,把BITs的签订看作一系列的措施或者影响因素的一个代表,BITs的变化也不意味着单单的BITs数量这一个因素的变化,还有隐藏在BITs之后的一系列相关因素的变化,以此来探究二者之间的关系。下文将按照这个思路进行阐述。

二、BITs与发展中国家FDI流入的量化分析

(一)发展中国家外资流入的总体概括

由图1至图4可知,从20世纪90年代开始,全球FDI总量急剧增长,特别是1995年之后,发达国家的FDI总量起伏较大,在2000年之前呈迅速增长的态势,但是在2000—2010年之间经历了较大的下滑和再增长,在2010年之后的4年里,持续下滑,近几年与发展中国家保持此消彼长,略微领先的态势。发展中国家从上世纪90年代以来,尤其是1995年以来,一直保持迅速增长的势头,尽管有过下滑但并不明显,并于2009年FDI总量首次超过发达国家,2010年之后的几年里,发展中国家FDI总量的平均占比一直保持在40%左右。

(二)发展中国家缔结BITs的总体情况

20世纪80年代以来,发展中国家对外缔结了大量的BITs,采取了各种措施促进投资自由化和便利化。截至2009年,全球生效的3304项国际投资协定中,89%是以 BITs 的方式实现的。[19]世界上绝大多数国家签订了BITs ,全球平均每周产生 3个新的 BITs 协议,[4]根据UNCTAD 2016年度报告显示,大约有58个国家和经济体采取了124项有关投资的措施,比上一年度增加了25%,达到2006年以来的最高,特别是亚洲发展中国家,在采取鼓励投资的措施方面一直处于领先地位。尽管多边投资协定长期被国际社会关注,但是具有广泛约束力的全球多边投资协定难以一蹴而就,BITs仍在国际投资法律制度体系中占据主导地位。根据UNCTAD2018年度报告显示,截止到2017年底,投资协定总数达到3322个(其中2946个BITs和376个含有投资条款的条约),2018年1月至3月,又签署了3项国际投资协定。与此同时,至少有22项终止生效。[注]参见UNCTAD,World Investment Report 2018,网址https://worldinvestmentreport.unctad.org/。从数量上看,全球双边投资协定趋于饱和,数量扩张对全球 FDI 增长的边际效应不断递减。从20世纪末开始,涉及双方都为发展中国家的双边投资条约,即所谓的“南南”双边投资条约开始出现。到2005年底,南南双边投资条约的数目增加到644个,占双边投资条约的26%。[19]

上述分析说明,在发展中国家FDI流入大量增加的同时,BITs的数量也出现激增,这说明在发展中国家吸引外资发展本国经济的过程中,BITs成为重要的借助工具,也发挥了不可忽视的作用,但BITs的数量是否与东道国的FDI流入乃至经济发展呈正相关的理想状态,结论仍然是不确定的,以下将展开进一步的数据分析和理论探讨。

(三)发展中国家BITs与FDI流入之间的关系

根据前文所述,可以得出发展中国家缔结的BITs数量在不断增加,FDI流入总量也在上升,但不能准确厘清发展中国FDI流入与BITs总量之间的量化关系,这是因为东道国的法治水平、政府治理能力、腐败程度也是影响资本流入的关键原因。以非洲发展中国家为例,非洲发展中国家外资存量在国际投资存量中的占比一降再降,而同期这些国家缔结的BITs数量却大幅增加。反观亚洲地区的发展中国家,根据UNCTAD的统计,1998—2000年,发展中国家接受的国际投资在国际投资总额中所占平均比例上升为21.7% ,2003—2005年这一比例进一步上升至35.9%,增加的外国投资主要流向亚太地区的发展中国家,尤其该地区的少数国家(如中国)。[20]

Region201220132014201520162017World8.17.87.96.87.06.7Developedeconomles6.76.36.65.76.25.7Developingeconomies10.09.89.58.58.18.0Africa12.312.410.67.15.46.3Asia10.510.810.69.99.59.1EastandSouth-EastAsia11.511.811.711.010.310.1SouthAsia7.26.76.15.56.45.7WastAsia5.55.44.94.64.63.4LatinAmericaandtheCaribbean7.96.75.65.25.35.6Transitioneconomies14.413.914.610.211.111.8

Source:UNCTAD based on data from IMF Baiance of Payments database.

Note:Annual rates of retum are measured as annual FDI income for yeartdivided by the average of the end-of-year FDI positions for yearstandt-1 at book value

图5 2012—2017年不同类型的经济体在全球FDI中所占比重[注]参见UNCTAD,World Investment Report 2018,网址https://worldinvestmentreport.unctad.org/。(单位:十亿美元)

由图5数据显示,2012—2017年,在世界经济整体环境有所下滑的背景下,亚洲地区的FDI占比仅仅下降了10%左右,低于世界经济整体水平的下滑比率。而与此同时,非洲地区的FDI占比却下降了将近50%,对比BITs在上述不同国家和地区中的效果,可以发现BITs的作用也不尽相同,无法得出BITs对促进资本流入的确切结论。但是,对比上述不同的国家和地区,找出二者之间存在的差异条件,这些条件是否就是影响BITs发挥作用的关键因素呢?

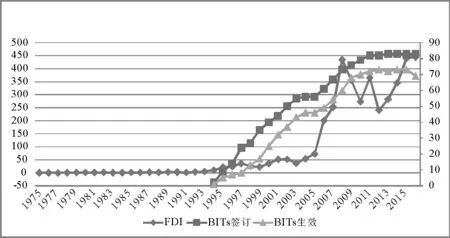

同样根据UNCTAD2017年度报告,土耳其是本年度缔结投资条约最活跃的国家,数量为7个。土耳其在2001年人均GDP只有3000美元,但是到了2008年直接超过1万美元,直接达到发达国家标准,按人均GDP看,处在发达国家边缘。[注]参见http://www.360doc.com/content/17/1022/09/48601348_697087835.shtml。通过图6数据对比看出,大多数国家的BITs的缔结情况在近几年趋缓,而土耳其从20世纪90年代开始到现在几乎保持同样的增长速度,甚至在近几年增长速度还有些提升,与此相对应,在21世纪初,土耳其的FDI经历了一次直线的大幅度增加,再结合前述图表中的数据,我们不难看出,在大部分国家的案例中,在FDI明显的大幅度增长之前,都会经历BITs大幅增长的情况,可以说,BITs的签订与生效和FDI流入二者之间存在着一定的关系。以下是几个发展中大国和主要吸引外资国家的BITs签订情况和FDI流入情况:

图6 土耳其BITs签订、生效与FDI流入情况[注] 本文以下图表中所有BITs数量数据来源于联合国贸易与发展委员会,网址https://investmentpolicyhubold.unctad.org/IIA;FDI 流入数据来自与世界银行数据库,网址https://datacatalog.worldbank.org/。(单位:千万美元)

图7 埃及BITs签订、生效与FDI流入情况(单位:千万美元)

图8 印度BITs签订、生效与FDI流入情况(单位:千万美元)

图9 巴西BITs签订(都未生效)与FDI流入情况(单位:千万美元)

图10 摩洛哥BITs签订、生效与FDI流入情况(单位:千万美元)

由图6至图10可以看出,除了埃及的数据不典型之外,其他几个国家的BITs都与FDI呈一定的正相关性,即随着对外缔结BITs的增加,FDI总量也出现增长的情况,甚至会在某一阶段出现急剧的、大幅度的增长,但是FDI总量水平一般是不稳定的,这与这一时期全球经济大环境的繁荣有着密切的联系。出于谨慎的考量,我们不能对FDI与BITs的关系下一个精确的结论,但二者之间是紧密相关的。我们可以从以下角度来考虑。BITs的缔结代表着一国对于外资的态度,而一国在吸引外资的同时,势必不会单单采取缔结BITs的方式,在其他领域也会有所作为,例如,提供税收优惠政策、提供廉价土地厂房、提供社会保障待遇等。这些条件会对投资者的投资会有一个综合的影响,从而达到FDI增加的外观效果。资本流入量的增加呈现一定的滞后性,待投资环境稳定后一般呈现出正相关性,但当环境发生变化时,正相关性开始降低。

三、BITs数量与FDI流入量之关系解读——兼以中国为例

(一)BITs作用发挥的条件与FDI流入量效果分析

通过上述分析可以得出,BITs促进FDI流入是有一定条件的,甚至是有限的,单纯的BITs(把BITs当成一个整体,不考虑具体内容的差异)不足以引起FDI流入的长期大幅度增长。但是,随着东道国对外签订BITs的增加,FDI流入总量也确实在增加,如何解释这一现象?笔者认为,一些隐藏在BITs背后的因素同样值得思考,例如中国20世纪80年代中后期BITs的签订数量已经有了大幅度增长,除此之外,1986年国务院颁布了《关于鼓励外商投资的规定》,1979年全国人大通过了《中外合资经营企业法》,随后1983年出台了《中外合资企业法实施条例》,但是FDI流入的显著增长却是在1992年之后。可见,单一的法律规定不足以使得外国投资者对投资环境产生信任,单纯的“时滞效应”也不足以解释这一现象,整个经济环境的变化如1992年社会主义市场经济体制的确立及2001年加入WTO使得制度更加统一、争端的解决更具预见性,这才是重要的原因。这也解释了前文中提到的,在落后的非洲,BITs数量增加的引资效果并不如亚洲地区明显。除了BITs本身的问题,非良性的投资环境对于引进FDI是一个很大的制约。

但是,BITs真的收效甚微又或是说发展中国家对外缔结BITs真的毫无效果吗?真如有的学者提到的那样,发展中国家缔结BITs的主要目标并未完全实现,或者基本没有实现,甚至根本没有实现吗?[20]如前所述,投资者做出一项投资的前提是对东道国的投资环境产生信赖,而根据本文第一部分的理论论述,可以发现BITs的本质作用可以综合概括为弥补这种信赖。如果东道国的法治环境良好或者稍有不足,那么BITs的这种弥补作用就会显示出来,产生一定的外观效果即FDI流入的增加,如果东道国的投资环境与投资者的要求差距较大,即使有BITs的弥补也不足以使投资者产生投资的信心,在这种情况下,BITs的作用就无法从外观上明显地表现出来。所以说,BITs发挥作用的条件是法制环境尚可或略有不足,在这种环境下,BITs可以起到一个锦上添花的作用。但如果在发展中东道国各项制度设施仍然十分落后、社会动荡、政府法制混乱的情况下,法制环境与投资者的期待相去甚远,想要单靠对外缔结BITs来引进FDI,显然是无力的。在这个思路的延伸之下,也似乎回答了前文引言中提到的一个问题“BITs是否已经走过了鼎盛期,在促进和保护投资方面是否已力不从心”。在当前法治主导的国际社会之下,一般发达国家和不少发展水平较高的发展中国家法治建设已经相对完善,国内的法制环境本身就能给投资者提供期待的保障来达到促进投资的效果,因而通过签署BITs来引起FDI流入量增加的边际效应不再那么明显,这也是当下不少人对BITs的作用提出质疑的问题所在。

现实中,众多的发展中国家热衷于缔结大量的BITs,看似没有充分的理论依据,实则也是无奈之选。外资对发展中国家的作用仍举足轻重,如前所述,FDI的成功引入是BITs和一国的投资环境综合起作用的结果。投资环境这种客观的条件不可能在短时间内改善,而制度和政策性的内容可操控性相对较大,在落后的国家也可以对外缔结外资保护程度较高的BITs,发展中东道国想要在短时间内达到吸引外资的目的,BITs就理所当然成为首选和先行者。

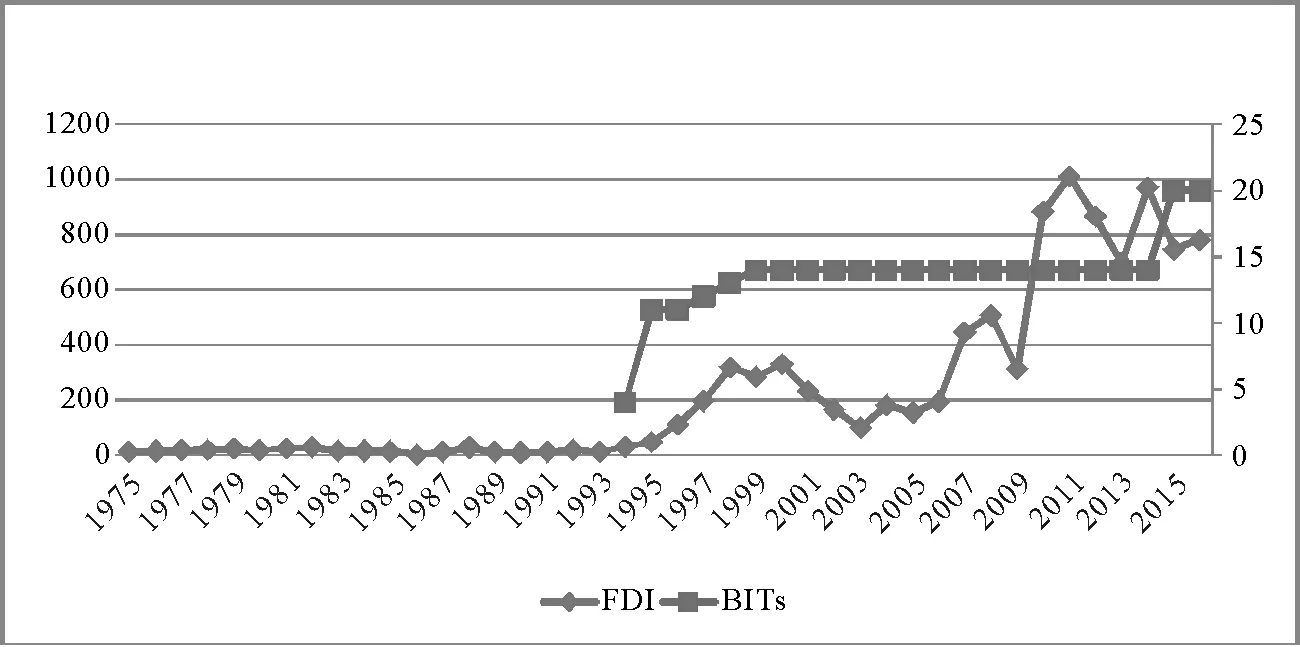

(二)中国改革开放以来的BITs签署与FDI流入量效果解读

把以上部分的相互关系引入到中国的实例中来,我们发现还是有一定合理性的。图11是搜集了自1982年中国和瑞典缔结的第一个BITs以来,中国对外缔结和生效[注]BITs真正起作用应该是BITs的生效而非签署,根据一般理论,BITs从签署到生效平均存在两年的时滞。本文不严格区分BITs的签订和生效。BITs的情况与外国直接投资流入的变化情况。从1982年至今,中国与104个国家签署了118项BITs(包括重新签订),资本流入量从1982年的0.43十亿美元增长到2015年的242.489十亿美元。20世纪90年代中后期,中国开始大量缔结BITs,80年代中后期到90年代初期,中国对外缔结的BITs数量经历了第一轮的快速增长,从1985年的13项增长到1992年的43项。在此期间,中国的外国直接投资流入并未有显著的变化,这与当时中国刚刚改革开放不久,各项制度设施并不完善,政府干预和管制程度仍然较高有关,当时中国的经济环境与外国投资者希望的市场经济仍有较大的差距,加上改革开放初期对外资的态度仍然较为审慎,这些都影响了外资的进入。

1992年社会主义市场经济体制确立,对外缔结BITs的数量有了新一轮的快速增长,从1991年的29项增加到2014年的118项,较之前的涨幅更大。这一期间外国直接投资流入也有了显著的提高,从1991年的4.36十亿美元增长到1997年的44.237十亿美元,增加了近十倍。20世纪末的一场金融危机使得中国的FDI总量稍显下降,但从2000年开始,继续大幅度上涨,除去2008年金融危机时段的下滑,直到2014年,中国FDI总量达到顶峰268.097十亿美元。由此可见,至少在中国范围内,BITs与FDI之间存在着较为直接可见的关系,与上文中BITs与FDI流入关系的结论大致吻合。

图11 中国BITs的签订、生效与FDI流入情况(单位:十亿美元)

当下,中国的法治环境建设臻于完善,基本同世界接轨,签订BITs以引起FDI流入量增加的边际效应开始呈下降趋势,如若仍试图在吸引外资流入上寻求更大的突破,单纯依靠增加BITs的数量难以实现。这就需要更加多元化的促进和保障投资的措施与机制,如积极推进“一带一路”倡议,在“人类命运共同体”的理念之下加强深度合作。而对于广大发展水平较低的发展中国家来说,在BITs的作用尚未衰减之前,通过缔结BITs来吸引外资仍然是有效手段。