督灸联合针刺华佗夹脊穴治疗肾阳亏虚型强直性脊柱炎临床研究

任英杰,李 峰,燕 军,万 超,蔡 凌

(深圳市宝安区沙井人民医院,广东 深圳 518104)

强直性脊柱炎(Ankylosing spondylitis,AS)是一种慢性进展性风湿性疾病[1]。多发于青年男性,起病通常较为隐匿,且一般病程较长,主要为脊柱的附着点和骶髂关节的慢性炎症病变[2]。临床表现主要为颈部、腰骶部或髋关节疼痛,通常伴有颈椎、腰椎僵硬感及活动受限,致残率高,严重影响患者生存质量[3]。强直性脊柱炎目前对于其病因及发病机理未有明确定论,因此也无明确的根治方法。西医治疗多以消炎止痛、抗风湿、激素、生物制剂等对症治疗为主,短期内病情可有一定改善,但长期应用副作用及不良反应明显,疗效不理想。中医学认为,强直性脊柱炎属于“大偻”“肾痹”“骨痹”范畴,治疗上从益肾强督、通经活络方面着手。本次研究采用督灸联合针刺华佗夹脊穴治疗肾阳亏虚型强直性脊柱炎,观察其临床疗效,具体如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

2016年6月—2018年2月于我科住院部和门诊就诊的已确诊为AS的患者,共60例,按照患者就诊顺序,随机分为治疗组和对照组,每组30例。其中治疗组男22例,女8例;年龄16~45岁,平均年龄(31.93±6.19)岁;病程3~14个月,平均病程(8.6±3.47)个月。对照组男性18例,女性12例;年龄17~46岁,平均年龄(35.03±6.26)岁;病程2~13个月,平均病程(7.7±3.62)个月。经统计学分析,两组患者在性别、年龄、病程等方面无显著性差异(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组一般资料比较

注:与治疗组比较,1)P>0.05。

1.2 诊断标准

西医诊断:参照1984年修订的AS纽约标准(MNY标准)[4]中强直性脊柱炎的诊断标准。

中医诊断:参照《中药新药临床研究指导原则》[5]中强直性脊柱炎肾阳亏虚型中医辨证分型标准。

1.3 纳入标准

①符合上述中西医诊断标准;②年龄在16~50岁之间;③知情并自愿参加本次临床观察,且已签署相关知情同意书者。

1.4 排除标准

①孕妇、哺乳期妇女;②其他疾病导致脊柱关节病变者;③严重皮肤过敏者;④合并有心肝肾及造血系统其他疾病者;⑤患有精神类疾病者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

针刺:患者取俯卧位,选取华佗夹脊穴,即第1胸椎至第5腰椎棘突下,左右各旁开0.5寸,每侧各17个穴位,共34个穴位。一次性无菌针灸针,45°向脊柱方向斜刺,进针15 mm,留针30 min。连续6天,每日1次,第7天行督灸治疗。第7天督灸:取适量小黄姜洗净,用榨汁机粉碎,然后取出打碎的生姜泥,用纱布包裹,挤出少许姜汁,嘱患者俯卧于床上,充分暴露脊柱部位,用碘伏消毒T1~L5的局部皮肤,铺放一层纱布,然后铺放生姜泥,宽约5cm、厚约1.5 cm,于上面放置艾柱(直径1.5 cm),每壮间隔约2 cm,每柱燃完后再换下一柱,共连续施灸3柱。灸后1个月内禁冷水洗浴,禁食发物。督灸后继续行针刺治疗,如此循环治疗,每2周为一疗程,共4个疗程,共治疗2个月。

2.2 对照组

2.2.1 药物治疗 口服柳氮磺吡啶片(上海三维制药,国药准字H31020450), 每次1.0 g,每日2次。2周为一疗程,共计4个疗程。

2.2.2 假灸 取穴及铺灸方法、疗程均同治疗组,但在艾炷与生姜泥之间放置纸垫进行施灸。

3 观察指标

3.1 临床症状体征

参照国际强直性脊柱炎评估工作组(ASAS)制定的疗效评价因子[6-8]制定:观察并记录患者治疗前后晨僵时间、脊柱活动度、胸廓活动度、枕墙距及臀地距。

3.2 中医证候积分

依据《中药新药临床研究指导原则》中治疗AS的症状分级量化表制定:主症为脊柱活动受限、腰脊冷痛肌晨僵等,次症为畏寒喜暖、腰酸乏力、遇寒痛甚、得温痛减等,主症和次症均有正常、轻、中、重4个等级,主症和次症的等级对应分数分别为0、2、4、6分以及0、1、2、3分。

3.3 疗效评定标准

临床控制:临床中医症状完全消失或基本完全消失,证候积分减少≥95%;显效:临床中医症状改善较明显,证候积分减少≥70%,但<95%;有效:临床中医症状有一定改善,证候积分减少≥30%,但<70%;无效:临床中医症状无改善或症状加重,证候积分减少<30%。计算方式为:(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分×100%。

3.4 实验室安全性指标

治疗前后监测三大常规及肝肾功能。

3.5 统计学方法

采用SPSS19.0软件统计分析。计数资料采用卡方检验,计量资料采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

4 结果

4.1 两组治疗前后中医主要证候量化积分比较

两组治疗前后组内比较,治疗后较治疗前均有明显改善(P<0.05),两组治疗后组间比较,治疗组中医主要证候量化积分明显优于对照组(P<0.05)。见表2。

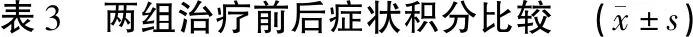

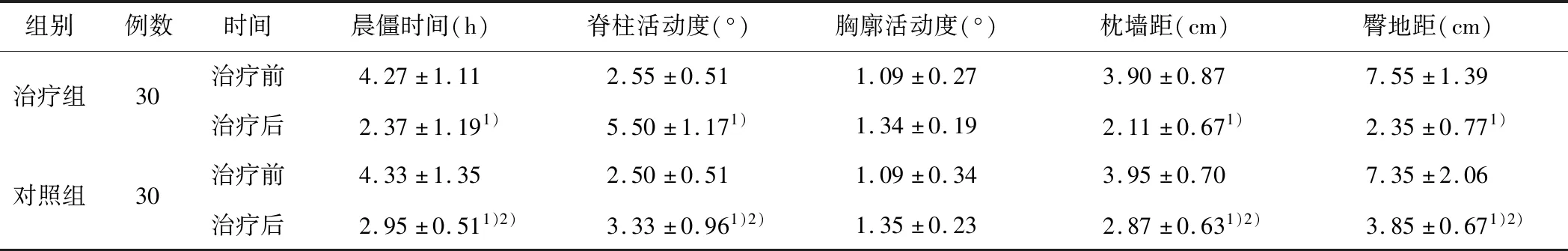

4.2 两组治疗前后临床症状积分比较

两组治疗前后组内比较,除胸廓活动度外,晨僵时间、脊柱活动度、枕墙距及臀地距均较治疗前有明显改善(P<0.05);两组组间比较,治疗组积分明显优于对照组(P<0.05),提示治疗组改善程度优于对照组。见表3。

表2 两组治疗前后中医主要证候量化积分比较

注:与治疗前比较,1)P<0.05;与对照组比较,2)P<0.05。

组别例数时间晨僵时间(h)脊柱活动度(°)胸廓活动度(°)枕墙距(cm)臀地距(cm)治疗组30治疗前4.27±1.112.55±0.511.09±0.273.90±0.877.55±1.39治疗后2.37±1.191)5.50±1.171)1.34±0.192.11±0.671)2.35±0.771)对照组30治疗前4.33±1.352.50±0.511.09±0.343.95±0.707.35±2.06治疗后2.95±0.511)2)3.33±0.961)2)1.35±0.232.87±0.631)2)3.85±0.671)2)

注:与治疗前比较,1)P<0.05;与对照组比较,2)P<0.05。

4.3 两组临床疗效比较

治疗组总有效率为90.00%,对照组总有效率为66.67%,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。提示治疗组优于对照组。见表4。

表4 两组临床疗效比较 (例)

注:与对照组比较,1)P<0.05。

4.4 安全性评价

两组患者在治疗后均未出现严重的不良反应,治疗后复查未出现明显的肝肾功能异常,实施督灸治疗过程中,有少数患者皮肤出现较小的水泡,未予特殊处理,自行吸收。

5 讨论

强直性脊柱炎早期临床表现为下腰部、两侧骶髂关节疼痛,脊柱晨僵,不能久坐;晚期以颈椎、腰椎僵直活动受限,甚至驼背畸形,严重影响患者的日常生活,生活质量明显下降。强直性脊柱炎的病因及发病机制较为复杂,目前尚未有根治的治疗方法和药物[9],临床上通常以对症止痛治疗为主。应用的主要药物为非甾体抗炎药、激素、抗风湿药及生物制剂等,但是由于强直性脊柱炎是慢性疾病,治疗周期长,需长期用药,所以长期应用此类西药会出现许多毒副作用,另外增加患者的经济负担,尤其是生物制剂,往往价格昂贵,普通患者难以承受[10]。强直性脊柱炎属中医学中“骨痹”“大偻”范畴,认为其发病根本原因为肾虚,复感受风寒湿邪而致病。《严氏济生方·痹》中记载:“皆因体虚,腠理空虚,受风寒湿气而成痹也”。本病病在脊柱,属督脉,督脉为阳脉之海,行于后脊正中,统一身阳气[11]。《内经》中提到:“督脉之别于膀胱经挟脊而行”,“胱为太阳之脉……挟脊抵腰中”,华佗夹脊穴位于足太阳膀胱经与督脉二经之间。西汉《足臂十一脉灸经》中也有对“夹脊”的叙述,足太阳脉循行时“夹脊”,通过针刺之法作用于足太阳膀胱经脉能够治疗“夹脊痛”。夹脊穴还与冲、任、督、带以及经筋存在一定的关系,因此针刺夹脊穴能够贯通气血、散结消肿,使脊背部得到明显的缓解。针刺夹脊穴可振奋阳气,改善气血运行,除风、祛湿、散寒,直达病所,从而达到通经活络止痛的功效[12]。督灸具有温肾助阳、散寒通络止痛等作用。西医学研究证明,督灸具有增强机体免疫力、减缓疼痛的作用,治疗强直性脊柱炎具有独特优势[13-14]。

本次临床研究结果显示,隔姜督灸联合针刺夹脊穴治疗强直性脊柱炎,能快速有效地缓解患者的疼痛症状,同时能够改善患者多个关节活动度及功能。疗效显著,无副作用,操作简便,值得临床推广应用。