现代化背景下陈仓血社火衰落及“活”的生态研究

【摘 要】 陈仓血社火已经申请为非物质文化遗产,这样的转变本身就意味着血社火的衰落。究其原因,这是现代化背景下社会变迁带来的必然结果。但血社火在不断衰落的同时,发展出了一种“活”的生态,这种生态更多的是出于官方对于非物质文化遗产的保护而产生的,但是其逐渐的在社会上形成了越来越大的影响力。

【关键词】 现代化;非物质文化遗产;陈仓血社火

社火是广泛分布于我国北方地区陕西、山西、河北、河南、辽宁、甘肃、新疆等地民间的重要民俗活动。其中,陕西地区社火文化尤其兴盛,在西汉、隋、唐及宋明时代,均有以“灯节”、“龙舞”、“狮舞”为主要形式的陕西社火杂耍。时至今日,陕西社火便是以芯子、高跷、竹马、旱船、狮子、龙灯等杂耍活动为特色而闻名于全国。其中,西府社火被认为是陕西社火最高造诣的代表。西府社火特指今陕西省宝鸡地区的社火,因为宝鸡地处关中西部,在历史上属凤翔府管辖,故称西府。西府社火涵盖的种类很多,包括山社火、车社火、马社火、背社火、抬社火、黑社火、血社火等。

陈仓血社火作为陕西乃至全国民间社火中独特的一例,它既涵盖了传统社火所具有的巫术活动、宗教祭祀以及社祭、驱傩、百戏表演的古老遗存,同时又是特定的地域文化的产物,它反映了当地人民各个方面的社会生活。同时血社火以阴森恐怖、鲜血淋漓的反常态形式呈现,且脸谱、化妆技艺高超,文化意义深远,代表了西府社火的最高水平。2005年,宝鸡社火申报国家第一批非物质文化遗产名录,血社火是其重点内容。此后,宝鸡市陈仓区赤沙镇三寺村村民吴富来先后被批准为宝鸡社火省、市、区三级代表性传承人。

一、社会变迁下血社火的衰落

社会现代化(social modernization)是指用现代科学技术全面改造人们生存的物质条件和精神条件,以经济发展为中心,涉及政治、法律和社会精神生活等各个方面的整体社会变迁的过程。[1]社会学中对社会变迁的解释是:“社会变迁泛指任何社会现象的变更。内容包括社会的一切宏观和微观的变迁,社会纵向的前进和后退,社会横向的分化和整合,社会结构的常态和异态变迁,社会的量变和质变,社会关系、生活方式、行为规范、价值观念的变化等。”[2]在历史时期,血社火通常是地域社会里独有的具有象征意义的宗教性仪式,按照其具有神圣意义的时间,严格遵循着宗教性的规范程序和禁忌而开展的。在传统社会中,血社火以其独有的训诫功能植根于社会生活中,作为民俗文化活动,有着不可取代的现实意义。而在现代化背景下,即使是地理位置偏僻、交通不便的赤沙镇三寺村仍然也发生了巨大的社会变迁,人们的需求发生巨大的变化,血社火所在的地方社会的社会关系、生活方式、行为规范、价值观念都发生了极大的转变。

在现代化进程下,以经济发展为中心的社会变迁改变了赤沙镇地区人们的生活方式与价值观念。人们追求物质生活的进步的同时也有着接受良好教育的需求,因而也就造成了在田野调查的过程中看到的村中实际居住的人口稀少的情况。可以发现在三寺村是很难见到有人的,只有为数不多的几座房子能看出有人居住的迹象,“这些年村里人能搬到城里的都搬走了,村里就剩下老人了。”[3]社会经济的发展加大了人口的流动,尤其加大了由乡村到城镇,小城市到大城市的人口流动。三寺村的年轻人大多到城市去务工,有能力的中年人也会选择在经济较发达、基础设施更完善的城镇地区买房安家,少年儿童多在镇上或是市里的学校求学,因而留在三寺村的大多都是年岁较大的老人和学龄前的儿童。生活方式与价值观念的改变冲击了血社火的参与群体,而这种改变也必然会带来社会关系与行为规范的变化,以往传统的乡村社会中稳定的社会群体已经不复存在。对于血社火而言,在社会变迁的过程中,它已经逐渐失去了原本稳定的社会基础。

血社火对于家族观念与婚姻观念的训诫也不再具有现实意义。在现代社会中,社会制度不断被完善,科技水平进步,网络技术与新媒体取得了长足的发展。通过教化而带了的社会秩序的稳定和人们价值观念的进步更多的依靠的是教育和新闻媒体网络。教育通常是针对受教育的群体培养和塑造其世界观、人生观和价值观,新闻媒体网络则是针对大众的、面向社会的一种价值观念的教育。在这个基础上,人们的价值取向更倾向于现代的家庭观念而不是传统的家族观,现代社会对于婚姻的观念也更加平等而不是遵从于社会的教化,血社火植根于传统社会的文化基础也在逐渐被淡化。

在现代化背景下的社会变迁过程中,作为宗教性仪式的血社火,其宗教性功能不断被削弱,而娱乐功能在不断加强,血社火的表演形式也发生了巨大的变化。这种转变事实上是传统的民俗文化活动所具有的共性特点,究其原因是在经济水平不断发展的今天,人们的生存需要受到自然因素影响较小,物质需求能够轻易得到满足,人们对于原始的自然的崇拜和对于神灵的信仰逐渐减少。人们的心理寄托更多的是放在了现实的物质生活而不是寄托于崇拜和信仰,因此,自然而然的血社火的宗教功能渐渐地被淘汰了。对于朴素的社会生活而言,它被保留甚至是被放大更多的依托于其娱乐功能,這源于人们对于娱乐的需要,这也是随着社会的发展,从历史时期到今天人们的价值取向的不同而主动选择的结果。

二、非物质文化遗产与血社火“活”的生态

血社火的衰落与非物质文化遗产之间是存在某种内在联系的。作为血社火省级非物质文化遗产传承人的吴福来现在带着两个徒弟,分别是他的儿子和他的侄儿。儿子已在河南洛阳结婚,侄儿在外打工,家中只有他一人,平日里在几十里地外的工厂做工,笔者到达的时候,他很快换下沾满白灰的工作服,辛苦的程度是可以想见的。谈到血社火的继承问题时,他说道:“我儿不在身边,我儿不愿学么。”他的眼睛里是难掩的落寞。在传承人吴福来的家中看到了一面墙壁上挂着很多有关非物质文化遗产会议的合影,便问起血社火的申遗过程,他说道:“2004年的时候,镇上文化站的人跟我提出了这个想法,很多人帮助我填写资料并申报,最后成功申请获批省市区三级非物质文化遗产的传承人。”[4]看着墙上的那些照片,他的眼睛里又好像在闪着光。

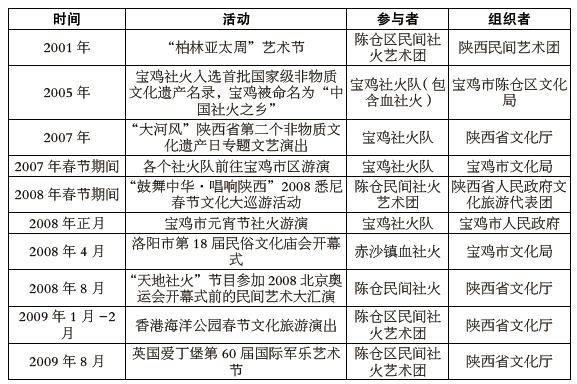

根据联合国教科文组织2003年10月17日通过的《保护非物质文化遗产公约》中的定义可知,“非物质文化遗产”指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。非物质文化遗产的保护,事实上就是在保护正在衰落的传统文化。2006年5月,陕西省文化厅印发了《陕西省非物质文化遗产普查工作实施方案》(陕文社[2006]22号),由省政府领导的对非物质文化遗产的保护工作正式开始。同年,由宝鸡市陈仓区文化馆作为申报单位申报宝鸡社火脸谱进入第一批国家级非物质文化遗产名录,被确立为保护项目,宝鸡市也被命名为“中国社火之乡”。赤沙镇三寺村血社火也是陕西省第一批非物质文化遗产名录的内容,传承人吴富来被确立为省、市、区三级非物质文化遗产的传承人。在血社火成功申请非物质文化遗产后,官方机构更加注重对血社火文化的传承与保护,同时它得到了比以往更多的社会关注度。在这个背景下,每逢新年,都由宝鸡市文物旅游局组织在正月十五这一天前往宝鸡市重要的文化旅游景点北坡森林公园的西府老街进行演出。在宝鸡市里的血社火表演吸引了来自全省各地的游客,其场面之盛可以想见。一天的演出报酬在2万元左右,演出的参与者会得到一些钱作为补贴,事实上这也是在当今社会下,传统文化寻找到的一种新的适应和存在方式。这事实上就是血社火作为非物质文化遗产名录的重点内容被保护的体现,根据《宝鸡市陈仓区社火民俗保护计划书》文件“继续保持每年一度的全区社火汇游演出活动,并充分利用各村古会、城镇物资交流大会,组织社火会参与文化娱乐,使社火艺术由群众自娱自乐化逐步转成产业化。”[5]可以看出这是一种政府导向的保护计划,希望血社火在现代社火能够产业化发展,找到一种能够适应当今社会的新的存在方式。

目前官方对于血社火非物质文化遗产的保护主要是以两种方式进行,一种是静态的关于血社火的资料汇编与整理,而另一种就是动态的保护,这种由政府主导的动态保护在当今社会现代化的背景下,血社火在其中发展出了一种“活”的生态,这种生态主要是以由官方号召的通过血社火一年一度的游演活动活跃于公众的视野之中,其社会影响力是巨大的。官方开展的一系列文化民俗活动在今天看来是具有现实意义的,一方面通过吸引社会的关注,将传统民俗活动发展为文化的瑰宝,达到了对其进行保护的目的;另一方面,现代社会中这种“活”的生态为非物质文化遗产传承人营造了一种全新的生存环境,使其不再仅依存于传统社会的文化遗存中,而是更多的作为一项文化事业,有了新的生存空间。

【注 释】

[1][2] 吴忠观.人口科学辞典[M].成都:西南财经大学出版社,1997.89、95.

[3] 根据宝鸡市陈仓区赤沙镇三寺村村支书任书记口述.

[4] 根据血社火第十代传承人吴福来口述记录.

[5] 赵农.关中非物质文化遗产保护研究丛书·宝鸡社火[m].西安:西安交通大学出版社,2015.188.

【参考文献】

[1] 吴忠观.人口科学辞典[M].成都:西南财经大学出版社,1997.

[2] 赵农.关中非物质文化遗產保护研究丛书 .宝鸡社火[M].西安:西安交通大学出版社 ,2015.

[3] 吴仕民.中国民族理论新编[M].北京:中央民族大学出版社,2008.

[4] [德]康德著,邓晓芒译.实用人类学[M].上海:上海人民出版社,2002.

[5] 吕大吉.宗教学纲要[M].北京:高等教育出版社,2003.

[6] [德]歇尔·萨林斯著,篮达居等译.历史之岛[M].上海:上海人民出版社,2003.

【作者简介】

孙雨馨,兰州大学2016级民族学学生.