草 书(下)

西晋索靖《草书势》成为后世理解草书“法”与“意”的经典依据。与之一脉相承,南朝梁武帝萧衍《草书状》也对草书给书写者和观赏者引发的意象有详加描述。草书状,即索靖所谓“草书之为状”(“状”亦可作动词解),是草书的书迹形象(法)所能表达的自然万象之状态,是草书的“象外之象”(意)。从士大夫到帝王,基于草书书写用笔的动作、速度及其所呈现的点画结构笔墨形态,产生对经验中自然万象的联想;又在这种联想的基础上,以对自然万象生命状态的体验来调整用笔的方法、丰富笔法的变化。正因为如此,萧衍认为,“体有疏密,意有倜傥……百体千形,巧媚争呈”的草书,“皆古英儒之撮拨,岂群小、皂隶之所能为?”明确将上层社会艺术化的草书与社会下层实用性的草书区分开来。

事实上,在索靖到萧衍的两百多年间,草书正在悄然变化,这中间王羲之、王献之父子研究“新体”,将发端于张芝的“今草”发扬光大,成为东晋以后上层社会的新时尚(见图1、图2)。由较为自由的隶草发展到规范化的章草,章草虽然充分采用了简省的字形,但单字之中笔画间的关系连断参半,意连多于笔连;字与字之间的关系则仍处于各自独立的状态,充分体现出草书发展之初重视文字辨识之用的质朴情怀。而从单字笔势回抱的章草发展到笔势下引的今草,今草虽然在字形简省的程度上与章草并无显著差别,但单字之中笔画之间的关系则是连多于断,甚至采用笔连意断的方式来分辨点画;字与字之间更是在意连的基础上增加了笔连。萧衍主要观照的应当是今草,所以他用“飞走流注之势”和“纵横如结,连绵如绳”来形容其快速连贯、一气呵成的笔势。初唐孙过庭《书谱》所谓“草贵流而畅,章务检而便”,言简意赅地揭示出今草与章草的区别。此后张怀瓘《书断》亦云:“章草即隶书之捷,草亦章草之捷也。”(在这里,今草被简称为“草”,而章草被简称为“章”,就如同隶草出现之后,秦隶被称为佐书,而隶草则被称为草书一样。)

图1 王羲之《寒切帖》

图2 王献之《鸭头丸帖》

今草是士大夫们刻意改进章草笔法,直接从章草演化而来的。虽然今草中的“小草”几乎只是改变了章草的笔势,并在很大程度上保留了章草遗意及其实用性,但它毕竟属于今草范畴,其用笔的连贯性以及由此造成的字行、字幅的整体性又都明显强于章草。精于小草的孙过庭在《书谱》中提出:“草以点画为情性,使转为形质。”这就是说,小草的字形是靠连贯的使转用笔建立起来的,而其中具有“断”的意义的点画所造成的用笔节奏及整体的韵律形象,又表现出书写者挥运之际的情性。换言之,小草之为实用与艺术的统一体,在快速使转上必须准确以保证实用,在点画书写节奏处理上则必须自在以“达其情性,形其哀乐”——使转与点画是其“法”,书写节奏表现其“意”——正是用笔的连贯性与字行、字幅的整体性,使得人们对小草之“意”的体验,从过去章草的以自然万物生命状态为主,逐渐转向对书写者之情性的品鉴。孙过庭称王羲之“思虑通审,志气平和,不激不厉,而风规自远”,是因为右军小草不仅使转精准稳当,而且笔笔周正到位,连贯书写的点画莫不以提按顿挫的笔法标明起讫,连中有断、断处皆连,表现出一种从容不迫的平和韵律,与张芝草书慢写的旨趣相吻合。所以,在孙过庭看来,“右军之书,末年多妙……子敬已下,莫不鼓努为力,标置成体,岂独工用不侔,亦乃神情悬隔者也”,即王羲之书法的“法”与“意”均远远高于包括王献之在内的其他书法。

但到了盛唐时期,张怀瓘在议论草书时却把王献之(第三)排在了王羲之(第八)之前很多。他认为:“逸少秉真行之要,子敬执行草之权,父之灵和、子之神俊,皆古今之独绝也。”即王羲之因真体楷书、行书而得重名,若论行草书还是王献之更好;楷书、行书讲究灵和,而行草更重神俊。张怀瓘的这一观点源自他对今草之“法”与“意”的理解,《书断》云:“草之书(按指章草)字字区别,张芝变为今草,如流水速,拔茅连茹,上下牵连,或借上字之下而为下字至上,奇形离合,数意兼包,若悬猿饮涧之象,钩锁连环之状,神化自若,变态不穷。”显然,张怀瓘眼中的今草,不是王羲之所擅长的近于章草的小草,而是王献之所喜欢的更突出今草笔势连绵特性的“大草”。从单字内连带书写的小草发展到字与字之间连带书写的大草,是上流社会士大夫们的文字书写突破实用性而走向娱乐性,从讲求识读之用转向体验韵律之趣的重要标志。今草之分小草与大草,反映出此际社会上层文字书写真正进入了实用与艺术并举的“双轨制”格局:小草以实用为主而富有艺术性,大草则以艺术表现为主而不失其实用性。王献之的行草书“无藉因循,宁拘制则;挺然秀出,务于简易;情驰神纵,超逸优游;临事制宜,从意适便。有若风行雨散,润色开花,笔法体势之中最为风流者也”(张怀瓘《书议》语),“率尔私心,冥合天矩”的他是最适合作大草这样的娱乐性书体的。

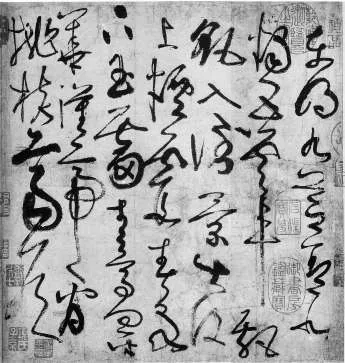

大草在盛唐受到重视,是由这一时期的社会风尚所决定的,到处是野心与坎坷、奢华与危机、浮夸与动乱,文人士大夫们忽而心高气盛、忽而心灰意冷,声色犬马、饮酒纵乐。对于书法,他们不仅推崇大草,施之宴游玩乐;甚至开创并且迷恋上了“狂草”,用于酒后宣泄。就“法”而言,狂草即是大草;其所以为“狂”,主要是指书写者的状态及其所表现的“意”。换言之,大草主要指书迹的形态,狂草则主要指书写的状态;作为大草的一种极端形式,狂草是以癫狂状态做表演性的大草书写,因而在狂放不羁疾速挥运的“法”之上,更加凸显出书写者的情性、情感之“意”。张怀瓘所谓“唯观神采,不见字形”,正可用来形容。

盛唐时期的张旭及其再传弟子怀素被公认为狂草书法的杰出代表,所谓“颠张狂素”,其实就是说在癫狂状态中写大草的张旭与怀素。这种癫狂的书写状态,当时诗人李颀《赠张旭》描述道:“张公性嗜酒,豁达无所营。皓首穷草隶,时称太湖精。露顶据胡床,长叫三五声。兴来洒素壁,挥笔如流星……”窦冀《怀素上人草书歌》描述道:“狂僧挥翰狂且逸,独任天机摧格律。龙虎惭因点画生,雷霆却避锋芒疾。鱼笺绢素岂不贵,只嫌局促儿童戏。粉壁长廊数十间,兴来小豁胸襟气。长幼集,贤豪至,枕糟藉麹犹半醉。忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字……”都足以让我们如身临其境。这种狂草之所以迷人,除了它必须具备“此生绝艺人莫测”的“法”,更重要的还在于韩愈在《送高闲上人序》中所分析的“心”或“意”:

往时张旭善草书,不治他伎。喜怒窘穷,忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。故旭之书,变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身而名后世。

狂草的高妙之处,不在于因草法娴熟而书法,而是在于心有所动而借草书来排遣,即所谓“为旭有道,利害必明,无遗锱铢,情炎于中,利欲斗进,有得有丧,勃然不释,然后一决于书。”书写者所体验的不是“法”,而是喜极、怒极、哀极、乐极却又不能释怀之际的奋笔宣泄(见图3),是“心”,所以必须特别强调,“不得其心而逐其迹,未见其能旭也”。韩愈之说无疑是深刻的,但这里必须补充一句:仅得其“心”而不精其“法”,这样的狂草只能是涂鸦;精于其“法”而能忘之,深得其“心”而能以书发之,这样的涂鸦才是狂草。

图3 (传)张旭《古诗四帖》(局部)

综上所述,作为古体、近体和今体汉字都拥有的简省快捷书体,从篆草、秦隶到隶草、章草,再从章草到今草(包括小草、大草乃至狂草),各个历史时期的草书都有其各自形成的原因和方式,因而也都有其各自的“法”与“意”,诚如梁武帝所言,“岂可一概而论哉!”但从总体上看,草书又确乎经历了一个从以“法”为主到“法”与“意”并重,再到以“意”为主的不断艺术化的过程;草书之“意”也经历了由简到丰,由以自然生命状态的联想为主到以书写者情性情感的表现为主的不断丰富、不断内化的过程。理解这一过程,理解各种草书形态之“法”所能表现之“意”,不仅可以帮助我们鉴赏古今各家各派的各种草书作品,也有助于我们更好地学习草书艺术、从事草书艺术创作。