明清拟话本女性书写研究

王委艳 孙珍珠 刘恬恬

(信阳师范学院文学院,河南信阳 464000)

明清拟话本塑造了大量的女性形象,从女性的社会地位、婚姻、职业,以及她们的聪明才智等方面对女性的生存状况进行细致刻画,记录了古代社会各个阶层女性生活的方方面面。在17世纪白话小说的人物画廊中,这些女性形象具有重要价值,在中国古代文学史上,尤其是小说史上值得称道。漫长的封建社会,女性从属于男权,地位低下。到了17世纪,在阳明心学的影响下,儒家的理学思想开始松动,明中期以后,东南沿海商品经济发展,也对儒家伦理产生强烈冲击。因此,这一时期出现的话本小说中塑造了大量的女性形象,其中不乏有胆识、有智慧的女性,也有敢于冲破封建制度藩篱追求个人幸福的勇敢女性,她们的形象在古代小说的人物画廊中熠熠生辉。

一、女性的地位

古代女性在以农业为主体的古代社会的分工中,“男耕女织”决定了女性只能在家庭中从事生产劳动,男主外女主内是古代劳动分工模式的形象概括。这里有一个非常核心的问题,即女性完全依靠男性生活,即使其在家纺织的材料也来源于男性的劳动成果,这意味着女性一旦脱离男性,一旦脱离家庭生活,其生存就会面临巨大挑战。社会没有给女性提供可以支撑其生存的职业条件。因此,古代女性多数靠外部条件获取自身地位。在话本小说中,女性地位往往靠如下方式获取。

其一,夫贵妻荣或者母凭子贵。在话本小说中,女性往往凭借男性的社会地位来提高自己的社会地位。《警世通言》第二十四卷“玉堂春落难逢夫”[1]219中,妓女玉堂春与公子王景隆一见倾心,但王景隆钱花完之后被妓院鸨母赶走。玉堂春暗助王景隆盘缠,使他得以还乡学习。后玉堂春被卖山西,遭嫁祸入狱,案子落到去山西为官的王景隆那里,终洗冤,二人团圆。玉堂春靠王景隆的地位不但洗刷了冤屈,而且还与之结为夫妇,改变了自己的地位。在《连城璧》子集“谭楚玉戏里传情,刘藐姑曲终死节”[2]1中,刘藐姑之母在谭楚玉穷困之时,不允许女儿与其交往,二人殉情跳江,又被救起,后谭楚玉发奋读书,做官。之后,二人重新饰演《荆钗记》并获得母亲认可。刘藐姑之母之所以同意二人的婚事,主要原因是谭楚玉社会地位的变化,而谭楚玉社会地位的变化直接影响了刘藐姑的地位。在《喻世明言》第二十七卷“金玉奴棒打薄情郎”[3]256中,金玉奴救助落魄的莫郎,资助其读书,莫郎中举之后薄情寡义,竟然将金玉奴推入水中。金玉奴被淮西转运使许德厚救起,并认许德厚为义父。许德厚以嫁女为名,又将金玉奴许配给嫌贫爱富的莫郎,金玉奴便在洞房花烛夜棒打莫郎,教训了他一顿。金玉奴为何在莫郎认错后选择原谅他?一种原因也许源于金玉奴对莫郎还有感情;另一种原因也许是金玉奴没有更好的选择。古代女性,在没有独立自主权力的时候,依附男性,尤其是依附有一定社会地位的男性,也许是其最佳选择。

话本小说中,女性获取社会地位的另一种方式是母凭子贵。《石点头》中第一回“郭挺之榜前认子”[4]1中青姐是郭挺之外出游玩在广州韵州娶下的小妾,后郭挺之因事无奈还乡,遂和青姐分别。当时青姐已有身孕,郭挺之便为子取名为郭梓。郭挺之离开后多年未归,直到他的儿子郭梓在二十岁时考中进士,郭挺之才得以与儿子相认。青姐也因子贵而荣。小说中武夫人道:“从来母以子贵,妾无子之人,焉敢称尊!”武夫人的话语中不仅认可青姐对儿子的养育和培养之恩,也表明“母凭子贵”的观点。《型世言》第九回“避豪恶懦夫远窜,感梦兆孝子逢亲”[5]126中讲述了霍氏丈夫王喜因与里胥崔科发生矛盾,害怕崔科索取自己性命,于是逃离家乡避难。十几年过去,王喜始终未归家,王喜的儿子王原已十八岁娶妻。王原于是向母亲打探父亲的相关消息,得知消息后便外出寻父。王原历经千辛万难终于寻回亲生父亲,一家人得以团聚。王原也因寻父的孝行被授官职,谢恩出京,迎母亲霍氏和父亲赴任禄养。霍氏作为“孝子之母”的地位和所受的待遇,皆是儿子行为外衍的产物。

其二,以孝道获取尊重。这种看似女性靠自己的品德获得尊重,其实是古代封建社会推行孝道的衍生物。古代的孝悌观念不但规范男性,对女性也有同等的效力,女性在家庭中的行为方式也受孝悌观念的约束,因此,古代往往把孝妇节妇相提并论。如《型世言》第四回“寸心远格神明,片肝顿苏祖母”[5]33中对女子的孝悌行为有显著的描写和刻画。其讲述孝女陈妙珍与祖母相依为命,祖母生病久治不愈,妙珍便割下自己左臂的肉给祖母熬成粥汤。祖母再病,妙珍受神明指示将自己的肝割下一块熬药给祖母吃。过了三年,祖母去世。妙珍也因孝悌受到众人的尊崇和敬畏,甚至在死后被人供奉、仰拜。“不论年大的小的就称妙珍做佛爷跪拜”“又喜得种他田的租户,怜他是个孝女,也不敢赖他的”“人至称孝女冢,又称神尼塔”小说中这几处细节描写,可见妙珍对祖母的至孝,她的“孝悌”精神在被接受和认可的同时被夸大和神化。由此可以看出明代女性在“孝悌”方面表现得好与否,会关联到她的社会地位。《石点头》第十一卷“江都市孝妇屠身”[4]223中更是将孝悌的精神体现到极致。因为社会叛乱,家中生活艰苦,女主宗二娘和丈夫受婆婆嘱托前去襄阳讨债,不料夫妻二人不但未讨到钱,还被人窃取所有钱财和部分衣物。后来,夫妻二人得到汪朝奉帮助,一起前去扬州。不幸恰遇扬州发生战争,夫妻二人被困在城里八个多月,危在旦夕,难以还乡。宗二娘为了换取丈夫回家的盘缠,好让婆婆有所养活,于是自愿到屠家杀身卖肉,最后命丧他乡。因为宗二娘孝悌的行为,不仅得到身边人的高度认可,更是感动了神明。作为对比,《型世言》第三回中“悍妇计去孀姑,孝子生还老母”[5]33中的钱掌珠因听任邻居徐婆、李二娘等人的挑唆和恶言,趁丈夫外出经商时,和徐婆两人联合起来将婆婆骗嫁给南乡的章成之。后来丈夫得知真相,便骗出钱掌珠将她嫁给章成之的儿子章二郎,换回自己的母亲。最后,掌珠因遭章二郎妻子嫉妒凌辱,不堪忍受,一年而死。由此可见,女性遵守孝道就能够获得尊重,以此获取自己的社会地位;反之,则会遭到报应。

第三,靠守节获得社会认可。古代社会要求女子从一而终。明代把女性守节上升为国家行为,洪武元年太祖下诏令:“民间寡妇三十以前夫亡守制,五十以后不改节者,旌表门闾,除免本家差役。”[6]明正德年间又对守贞烈女立贞烈碑。帝王并督令巡官每年上报贞节烈女事例,大行表彰,“长者赐祠祀,次亦树坊表,乌头袢楔,照耀井闾”[7]。《石点头》第十二卷“侯官县烈女歼仇”[4]245中讲述了申屠希光才貌双全,因为丈夫董昌怒打了悍妇姚二妈,被姚二妈报复,教唆恶霸方六一霸占申屠希光。方六一为了得到申屠希光,和姚二妈一起设计,陷害董昌至死。申屠希光得知真相后,假意嫁给方六一。在成亲的当晚用父亲给的宝剑杀死了方六一、姚二妈等五人。申屠希光被捕,执行死刑。故事最后写到:“各上司以申屠氏杀夫报仇,文武全才,智勇盖世,命侯官县备衣棺葬于董昌墓下,具奏朝廷,封为侠烈夫人,立庙祭享。”作为反例,话本小说中描述一些不遵守妇道的淫妇、荡妇,总是受到惩罚,命运悲惨。在《云仙笑》第三册“都家郎女妆奸淫妇”[8]中,叙述崇祯年间,开绸铺的平子芳,其母亡故,其父平云峰续娶丁氏,平云峰好色伤身,不上一年亡故。而丁氏年青,与富家子弟都士美勾搭成奸,后被平子芳发现。丁氏与都士美雇都仁、都义谋害平子芳未遂。丁氏与都士美躲避起义军被发现后,被起义军杀掉。丁氏为自己的行为付出了代价。在《喻世明言》第一卷“蒋兴哥重会珍珠衫”[3]1中,蒋兴哥的妻子王三巧在丈夫出门经商期间,受到引诱与山东客商陈大郎通奸,后被蒋兴哥获知休妻。王三巧改嫁一个知县吴杰,后蒋兴哥受官司连累恰巧吴杰审理,王三巧解救前夫,吴杰了解到二人是夫妻,把王三巧还给蒋兴哥。而此时,蒋兴哥已经续娶陈商之妻,内中巧合令人唏嘘,王三巧遂由妻子变成妾。王三巧地位的变化完全是因为出轨所致。

第四,靠自身才能获得社会认可。在话本小说中,有一部分小说描写了女性靠自己的才能获取社会认可,虽然此类小说数量不多,但非常可贵。《初刻拍案惊奇》卷十九“李公佐巧解梦中言,谢小娥智擒船上盗”[9]中,谢小娥女扮男装混入匪窝,找准时机,将匪贼一网打尽。谢小娥因此出名,一些豪族“央媒求聘的殆无虚日”。但谢小娥不为所动,终皈依三宝,以了终身。谢小娥因其至孝智勇受到社会尊敬。在《二刻拍案惊奇》卷二“小道人一着饶天下,女棋童两局注终身”[10]12中,辽国女棋手妙观,棋艺高超难逢敌手。与中原棋手国能对弈,棋逢对手,终成连理。在古代小说塑造的女性形象中,很难有职业女性,本篇女棋手靠自己的才能获得社会认可,并以此获得同样棋艺高超的丈夫,可谓门当户对。

女性在古代社会地位低下,从话本小说中可以看到,很多女性没有正式姓名,也极少有职业,一旦脱离家庭、脱离婚姻,女性在社会之中难有立足之地。女性地位的获得靠才能的极少,多数情况要靠丈夫、儿子来获得。也就是说,靠外在条件获取社会地位是古代女性生存的基本现实。

二、女性的婚姻

古代女性的婚姻也是体现其社会地位的重要方面。按照古代婚姻制度,女性在自身婚姻问题上基本没有自主权,父母之命、媒妁之言是基本的婚姻规范。因此,古代女性在婚姻方面产生的矛盾十有八九出自对这种婚姻规范的违背。换句话说,女性在婚姻问题上的自主权往往与这种基本的婚姻规范产生抵触,矛盾、悲剧等便由此产生。话本小说中的女性婚姻状况存在以下几种情况。

其一,遵守婚姻规范,即遵守父母之命、媒妁之言,从一而终。这种情况有很多例子,因为父母嫌贫爱富或仅仅为了钱财将女儿嫁出去,以至于有的造成悲剧,有的造成啼笑皆非的结果。在李渔《十二楼》之“夺锦楼”[11]29中的双胞胎女儿,由于父母二人意见不合,所以二人双双为两个女儿分别找了一个夫婿,最后闹出了二女侍四夫的丑闻。在寻找夫婿的过程中,从头至尾女儿从未见过未来夫婿一面,如若不是闹出丑闻,对簿公堂,恐怕到出嫁那日女儿也不知自己嫁的到底是谁。《十卺楼》[11]199中由于种种原因,一男子对娶来的妻子只要不满意便换,一来二去,根据自己的各种不满意,最后竟换了十个女子。这十个女子,她们自己的婚姻大事全听父母安排,她们从未见过自己未来的夫婿便嫁与他人,还任人退换,只能绝对服从是她们的悲哀。

女性在婚后遵守从一而终的封建婚姻规范,《连城璧》卯集,“清官不受扒灰谤,义士难伸窃妇冤”[2]46中,何氏女儿嫁与赵家的儿子后,由于赵家儿子年龄尚小,且智力未发育完全,所以嫁过来后也是独自住一间房,事事遵从一个妇人之德,即便自己的丈夫是个痴傻之人,也不曾想过改嫁。这并不是因为她对丈夫有感情,而是服从丈夫,服从纲常,服从在家从父,出嫁从夫的理念。《连城璧》酉集,“吃新醋正室蒙冤,续旧欢家堂和事”[2]152中,大夫人妥协同意丈夫娶小妾,同意丈夫十年陪同小妾过夜,未曾少一夜。这便是大夫人对丈夫的服从。哪个女子喜欢把自己的丈夫同别人分享,而且还是完全让与他人?这是她遵从夫纲,不得不这样做。更有甚者,在《十二楼》之“奉先楼”[11]251中的舒娘子,为了完成丈夫嘱托,保全自己的儿子,战乱时她不得不用自己的贞操来换,最终得以保全儿子性命。在把儿子安全交到丈夫手上后,她选择了自杀,她因失节无颜面对自己的丈夫。

其二,女性在婚姻上的反抗精神。古代女性在追求自主婚姻方面往往付出沉重代价,但并非都失败了,有些经历曲折终获成功。在《十二楼》之“合影楼”[11]3中,由于两家的恩怨,两个相爱之人的婚姻不被家人同意,于是管玉娟和屠珍生便想办法,借他人的力量,使婚姻被促成。这就是反对父母操办婚姻的一个例证。说起未婚女子的反抗,最典型便是《连城璧》子集“谭楚玉戏里传情,刘藐姑曲终死节”[2]1中,刘藐姑通过自己的反抗,摆脱了父母为自己决定的命运,并敢于追求自己的爱情,追求自己的幸福生活,终获成功。《夏宜楼》[11]71中,娴娴为了追求自己的爱情,假装母亲托梦,使父亲相信自己,相信这门亲事是上天注定的,最终征得父亲同意,如愿和自己心爱之人定终身。这也是通过自己的努力,追求爱情,收获幸福的典型例子。《佛云楼》[11]157里的能红为了获得做二夫人的社会地位,买通算命先生,为韦小姐量身打造了一套说辞,还和裴七郎约法三章,最终计谋成功,改变了自己的社会地位和命运。

女性在婚姻问题上进行反抗的另一种表现是私奔。在话本小说中,私奔有各种状况,有青春男女一见钟情私奔的,有婚外情私奔的,有反抗父母之命与有情人私奔的等等。《喻世明言》第二十三卷“张舜美灯宵得丽女”[3]225中,头回和正话分别讲述两则私奔的故事。头回讲十八岁俊俏公子张生在汴京乾明寺看灯,拾得一红绡帕子,上题情诗,相约来年相蓝后门一会。第二年,张生果然在相蓝后门遇到诗帕主人,是一霍姓员外的第八房妾。二人在一老尼帮助下私奔到苏州平江,百年偕老。正话讲的是英俊标致秀士张舜美在上元佳节看灯,遇到一位美颜佳人刘素香,赋诗调情,甚为上心。女子为避开父母和情人厮守,决定私奔。不料在私奔途中失散,刘素香流落尼庵。三年后,张舜美首选解元,路过尼庵,与刘素香相遇,有情人终成眷属,后二人拜望刘素香父母获认可。这两则故事均以私奔获得幸福婚姻收场。

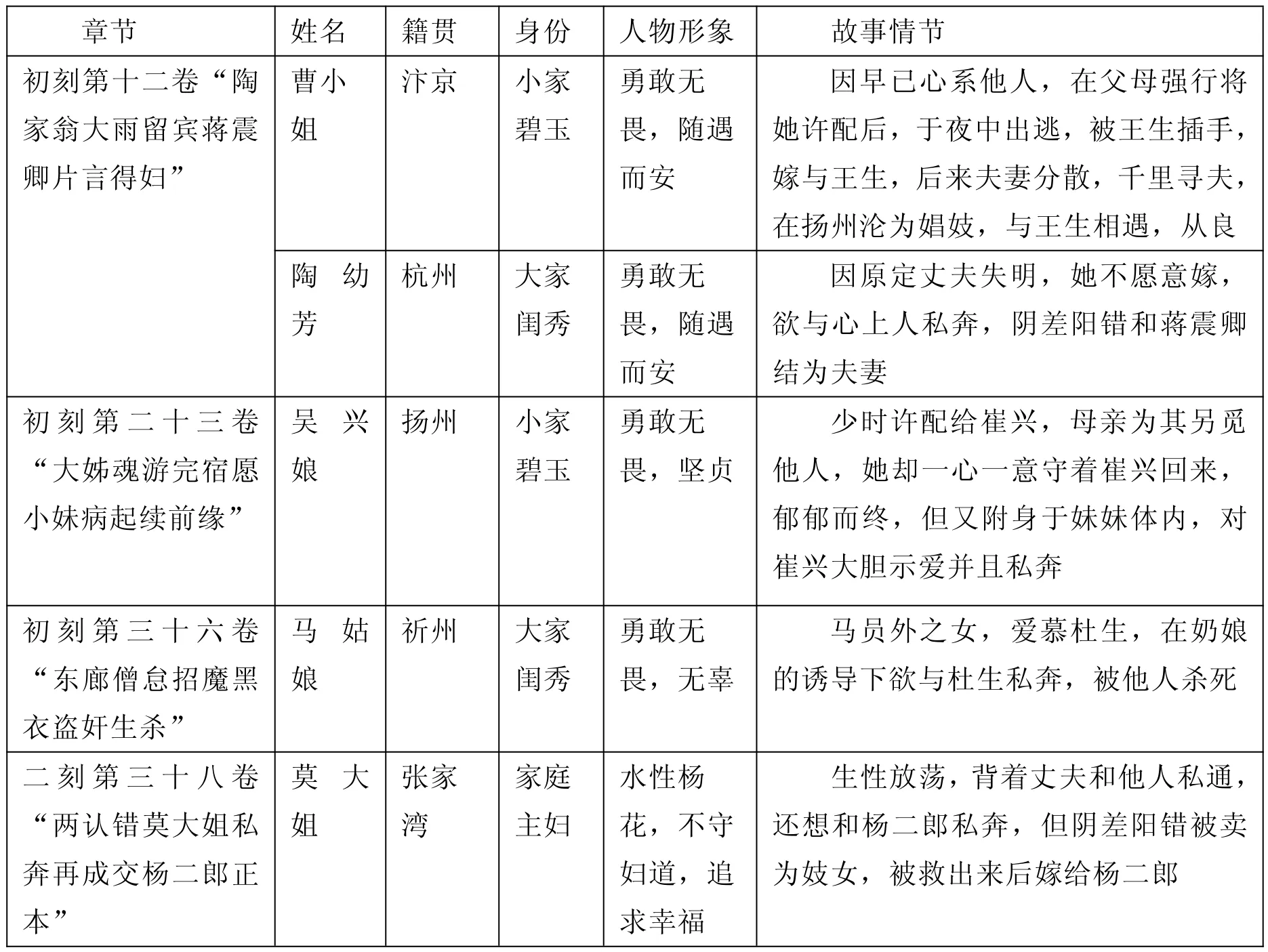

在“二拍”中,有四篇小说讲了五则有关私奔的故事,列表如下:

章节 姓名 籍贯 身份 人物形象 故事情节初刻第十二卷“陶家翁大雨留宾蒋震卿片言得妇”曹小姐因早已心系他人,在父母强行将她许配后,于夜中出逃,被王生插手,嫁与王生,后来夫妻分散,千里寻夫,在扬州沦为娼妓,与王生相遇,从良陶 幼芳汴京 小家碧玉勇敢无畏,随遇而安杭州 大家闺秀勇敢无畏,随遇而安因原定丈夫失明,她不愿意嫁,欲与心上人私奔,阴差阳错和蒋震卿结为夫妻初刻第二十三卷“大姊魂游完宿愿小妹病起续前缘”吴 兴娘扬州 小家碧玉勇敢无畏,坚贞少时许配给崔兴,母亲为其另觅他人,她却一心一意守着崔兴回来,郁郁而终,但又附身于妹妹体内,对崔兴大胆示爱并且私奔初刻第三十六卷“东廊僧怠招魔黑衣盗奸生杀”马 姑娘祈州 大家闺秀勇敢无畏,无辜马员外之女,爱慕杜生,在奶娘的诱导下欲与杜生私奔,被他人杀死二刻第三十八卷“两认错莫大姐私奔再成交杨二郎正本”莫 大姐张家湾家庭主妇水性杨花,不守妇道,追求幸福生性放荡,背着丈夫和他人私通,还想和杨二郎私奔,但阴差阳错被卖为妓女,被救出来后嫁给杨二郎

这些私奔故事虽曲折,但多数可与有情人结为连理,也可以看作追求幸福成功,但都付出不小的代价。可见,古代女性追求婚姻自主是相当艰难的。但话本小说在描述女性私奔、追求自由婚姻的“正当性”方面,往往持支持态度,即都会获得理想结果,这从另一方面可见话本小说所倡导的价值观与主流价值观并不完全相同,而是有所松动。“二拍”中较为进步的女性观念无疑和凌濛初对女性的态度有关。“濛初站在女性的立场,对歧视女性的婚姻制度、贞洁观念提出了质疑,为女人鸣不平。”[12]小说在女性观念上有两方面的可贵之处:其一是小说故事中女性的反抗精神;其二是话本小说自身在女性方面的立场,虽然多数文本依然宣扬孝妇节妇等主流伦理道德,但有一部分小说赞扬女性的反抗精神,并为她们的正当要求设计一个美好的结局。这说明话本小说作者女性观念进步的一面。

三、女性的职业

话本小说中的职业女性很少,这和古代社会女性的地位是一致的,但并非完全没有职业女性。话本小说中写了一些具有正当职业(妓女除外)的女性,虽然很少,但可见出在明中期到清初的这段时间,由于中国江浙闽一带经济方式出现某些资本主义因素,带来社会的新变化,不但体现在女性的地位、婚姻方面,还体现在女性职业方面,即女性也开始从事一些除了传统家庭纺织之外的职业,如经商、伎艺等。

第一,经商女性。《喻世明言》第二十八卷“李秀卿义结黄贞女”[3]264中的黄贞女原名善聪,自小女扮男装随父亲外出经商(贩卖香钱),可惜不到两年,父亲因病去世。于是黄善聪和隔壁客房中外出经商的年轻小伙李秀卿结为异姓兄弟,两人商议决定,因李秀卿年长便往南京贩运货物,自己则在庐州发货与收账。不觉七年,在两人的辛苦努力下,生意大有起色。后来真相大白,两人在南京守备太监李公的撮合下,结为连理,成为南京的富户。在《醒世恒言》第十卷“刘小官雌雄兄弟”[13]中的方申儿,12岁女扮男装随父亲回军讨盘缠,风雪夜受大善人刘公款待寄住于此,却不想父亲因伤寒去世。方申儿被刘公收为义子,改名刘方。两年后,刘公又收留了另一位因家乡变故父母双亡的读书人刘奇。后来,刘公夫妻因年老相继去世。刘方和刘奇便放弃酒店,另外开办一个布店。“四方过往客商来买货的,见二人少年志诚物价公平,传播开去,慕名来买者,挨挤不开。一二年间,挣下一个老大家业,比刘公时已多数倍。讨了两房家人两个小厮,动用家火器皿,甚是次第。”二人结为夫妻后家事愈发兴隆。

当然,还有一类走街串巷的女性商贩,如《喻世明言》第一卷“蒋兴哥重会珍珠衫”[3]1中,卖珠子的薛婆,又兼做牙婆(买卖中间人),类似《水浒传》中撮合西门庆和潘金莲的王婆,正是这位卖珠子的薛婆撮合了徽州商人陈商与蒋兴哥妻子。

第二,伎艺女性。话本小说中,有些女性从事唱戏、伎艺等活动,有的从事一些手工劳动。如《二刻拍案惊奇》卷二“小道人一着绕天下女棋童两局定终身”[10]12中,金国女棋童妙观,棋艺高超,与小道人棋逢对手,遂成就美好姻缘,二人切磋棋艺,“两个都造到绝顶”,后小道人周国能被“封为棋学博士,御前供奉”。同样靠共同兴趣结为夫妇的还有《连城璧》子集“谭楚玉戏里传情刘藐姑曲终死节”中的刘藐姑,其职业是唱戏。这两则故事中的女主人公均为“职业女性”,最终和志同道合的男性结为连理。

第三,手工女性。在职业女性中有一类是手工女性。《石点头》第六卷“乞丐妇重配鸾俦”[4]72中,农家女周长寿就是一位靠编织芦苇席生活的手工女性。在话本小说中,提到最多的还是纺织女性,这与中国男耕女织的社会经济结构和生活方式有密切关系。但男耕女织只是一种方式,在读书男性的家庭生活中,男性在获取功名之前是没有职业的读书人,其生活很大程度上靠家庭支撑,而对于没有家资的穷书生来说,养家重担则落到女性肩上。如《警世通言》第三十一卷“赵春儿重旺曹家庄”[1]312中,富家子弟曹可成家道中落,赎娶妓女赵春儿,不事生计又散漫使钱而致穷困落魄。赵春儿管不了曹可成,只得“吃了长斋,朝暮纺织自食”。曹可成看到妻子“朝暮纺织,倒是一节好生意”,竟要其妻教其学纺织。女性纺织养家,此并非个案。《二刻拍案惊奇》卷三十二“张福娘一心守贞,朱天锡万里符名”[10]359中的张福娘在丈夫去世后,守着遗腹子“绩纺补纫,资给度日”,后其子读书做官。在《石点头》第一卷“郭挺之榜前认子”[4]1中,郭挺之与其子郭梓一同中举相认,郭挺之问及郭梓家中情况,郭梓说:“孩儿从师读书之费者,皆赖母亲日夜纺织以供。”可见,女性纺织对于支撑家庭生活乃至孩子教育费用多么重要。明代《沈氏农书》载:“男耕女织,农家本务,况在吾地,家家织纫,其有手段出众,夙夜赶趁者,不可料。酌其常规,妇人二名,每年织绢一百二十疋,每绢一两,平价一钱,计得价一百二十两,除应用经丝七百两,该价五十两,纬丝五百两,该价二十七两,籰丝钱家火线蜡五两,妇人口食十两,共九十两数,实有三十之息。若自己蚕桑,丝利尚有浮。”[14]17这是一笔细账,可见明代女性纺织收入颇可观,完全可以养家。正因如此,《沈氏农书》强调:“家有织妇,织与不织,总要吃饭,不算工本,自然有嬴,日进分文,亦作家至计。”[14]17也就是说,织妇纺织,日积月累,足可养家。以此可以推知,在古代穷困读书人的家庭,在男性读书人没有收入的情况下,女性纺织是支撑其学业和家庭日常生活的主要方式,只是长期以来,我们很少注意这方面而已。话本小说为数不多的篇目透露出的纺织女性养家的例子绝非个案,而是古代社会的一种普遍现象。

第四,读书女性。《二刻拍案惊奇》卷十七“同窗友认假作真女秀才移花接木”[10]200中的闻蜚娥,不但“自小习得一身武艺,最善骑射,直能百步穿杨”,而且女扮男装到学堂读书,“学得满腹文章,博通经史”,不但考了童生,还进学做了秀才。但在古代,女孩读书再出色,也无法像男孩子那样作为进身之道。因此,秋闱时节,闻蜚娥不得不托病拒考:“女孩儿家只好瞒着人,暂时做秀才耍子,若当真去乡试,一下子中了举子,后边露出真情来,就要关着奏请干系。事体弄大了,不好收场,决使不得。”闻蜚娥的读书生涯不得不到此为止。

话本小说中描写这类职业女性作品的数量虽然不多,却是古代小说中的一种新现象。在为数不多的几篇作品中,这些职业女性一般能够靠自己的勤劳和智慧维持生计。古代女性往往依附男性生存,一旦脱离家庭,女性很难获得生存条件,究其原因,没有可以维持生存的职业是最重要的一个。即使如闻蜚娥那样读书不输男性的女子,也无法像男子那样应举,到关键时刻,不得不退出科考。不是女子智慧不如男子,而是社会没有给她们提供机会。因此,话本小说中描写的这些职业女性具有非常重要的价值。由此可见,在17世纪出现的资本主义经济方式的时代背景下,女性的地位也有了一些新变化,不但体现在对传统婚姻规范的冲破方面,而且在女性职业方面也有所松动。

四、结 论

明清拟话本所表现的女性形象是中国古代白话小说中的新现象,这些女性形象集中出现,表现了明中期以后在女性观念方面的新变化。在女性地位方面,虽然多靠外在因素获得社会地位,或者遵从男权社会的价值规范来获得地位,但也有一部分表达了靠自身才能获取地位的情况。在女性婚姻方面,表现了对婚姻自由、再嫁等的宽容。在女性职业方面呈现出多样化,表明17世纪女性观念的新变化。总之,明清拟话本对于女性的书写为古代小说人物画廊增加了一抹亮色,是时代观念进步的表现。