夏季茶鲜叶加工花香型绿茶工艺技术研究

贺 麟 李宗琼 张 拓 梁壮仙 朱静静 肖文军,3

(1. 湖南农业大学茶学教育部重点实验室,湖南 长沙 410128;2. 湖南农业大学国家植物功能成分利用工程技术研究中心,湖南 长沙 410128;3. 湖南省植物功能成分利用协同创新中心,湖南 长沙 410128)

根据茶树生育特性及采制时间,春茶、夏茶和秋茶的产量比例大致为4∶3∶3[1]。夏秋季节光照强、气温高,茶树体内碳代谢旺盛,而氮代谢相对较低,茶鲜叶中茶多酚、花青素等含量较高,而氨基酸含量较低,使得加工成的绿茶存在苦涩味重、鲜爽度差、茶香淡薄等品质缺陷[2],导致大多茶企和茶农不采或极少采夏秋茶,每年有30%~40%的夏秋茶原料被浪费[3]。为提高夏茶利用率并改善其品质,当前的技术措施主要有:选择酚/氨比值低的茶树品种鲜叶原料,通过栽培技术调节茶多酚、氨基酸等品质成分的含量及其比值,通过加工工艺促进香气、滋味等品质成分的转化[4-5]。前两种方法直接降低鲜叶原料的酚氨比,但加工方法仍然参照传统工艺,通过环境调节对鲜叶原料酚氨比影响不大,品质提升空间有限;而加工技术决定着茶叶中主要品质成分的形成与转化,直接关系到成茶的品质。通过引进做青工艺、添加外源酶等新型加工技术可促进酯型儿茶素的降解,从而有效降低夏茶苦涩味。

大量研究[6-9]表明,乌龙茶加工中的“做青”工艺可激发特定香气品质成分的酶促反应和热化学反应,促进花香品质的形成,但将其应用于夏季绿茶尤其是花香型绿茶的加工,尚需进一步探索。当前相关研究主要集中于单一的摊放或摇青工艺对花香型绿茶的影响[10-12],忽略了做青过程中晒青、晾青、摇青、静置的相互影响,以及花香品质成分的形成机制分析。

本研究拟根据乌龙茶“做青”工艺技术产生花香的原理,以茶树品种碧香早夏季一芽一叶为原料,在传统绿茶加工的摊放工序中融入“做青(晒青、晾青、摇青、静置)”工艺技术,并通过感官品质及滋味、香气品质成分分析,优化筛选利用夏季茶鲜叶加工花香型绿茶的工艺技术,以期为夏茶资源利用、夏季绿茶加工工艺改进及品质改善提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

茶树品种碧香早夏季一芽一叶茶鲜叶:采摘于湖南农业大学长安茶场实践教学基地。

儿茶素标准品:上海同田生物技术有限公司;

碳酸氢二钠、碳酸二氢钾、水合茚三酮、谷氨酸、碳酸钠、福林酚、甲醇、没食子酸、蒽酮试剂、浓硫酸、无水葡萄糖、N,N-二甲基甲酰胺、冰醋酸、乙醚、氧化镁等:分析纯,国药集团化学试剂有限公司。

1.2 仪器与设备

龙井锅:6CDC-65型,宁波北仑电器开关厂;

摇青机:6CWL-90型,福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司;

分光光度计:722E型,上海光谱仪器有限公司;

高效液相色谱仪:LC-20A型,日本岛津公司;

SDE蒸馏萃取装置:XH-SDE-01型,上海玻璃仪器厂;

气质联用色谱仪:GCMS-QP2010型,日本岛津公司。

1.3 方法

1.3.1 茶样加工

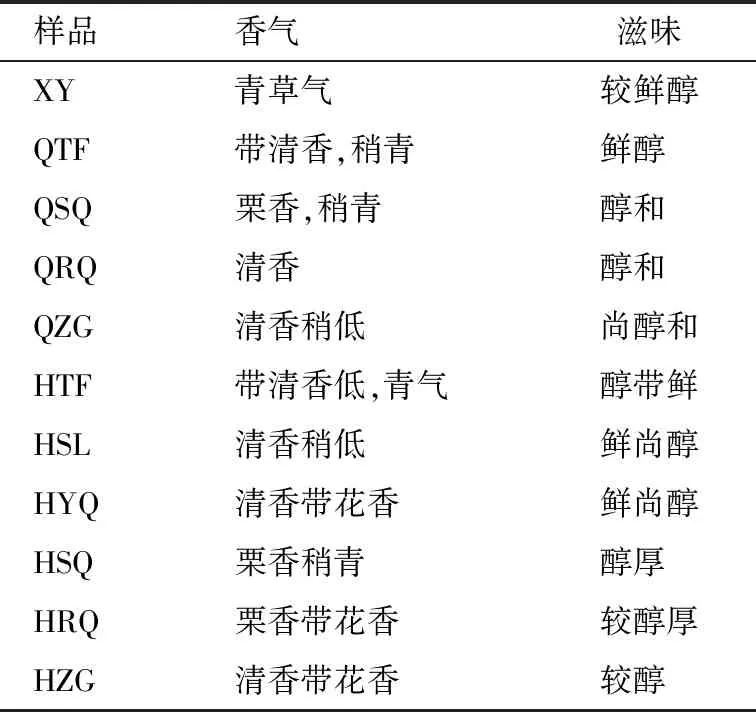

(1) 传统绿茶茶样加工:参照文献[13]的方法进行,具体工艺参数及取样如下:鲜叶→摊放(4 h)→杀青(300 ℃,2~3 min)→揉捻(20 min)→二青(120 ℃)→三青(90 ℃)→足干(70~80 ℃),选取鲜叶样(简称XY)、摊放结束样(称简QTF)、杀青结束样(简称QSQ)、二青结束样(简称QRQ)、足干结束样(简称QZG)进行分析。

(2) 花香型绿茶茶样加工:以上述传统绿茶加工工艺为基础,在其摊放工序中融入“做青(晒青、晾青、摇青、静置)”工艺技术,保持其他工艺及参数不变,即采用鲜叶→摊放→做青→杀青→揉捻→二青→三青→足干的工艺技术。

1.3.2 最佳工艺条件优化

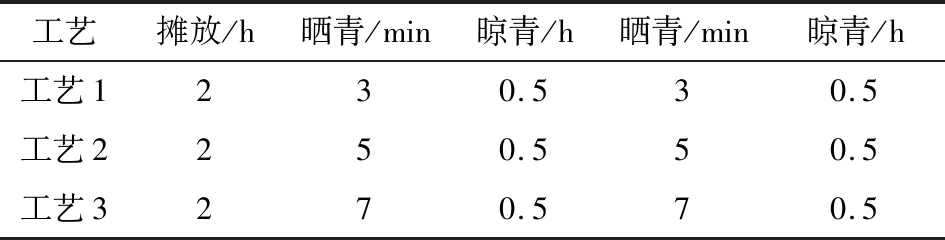

(1) 晒青及晾青工艺:选择3种不同晒青、晾青工艺处理(表1),观察各工艺过程中叶质、叶相及香气变化,选取摊放2 h后的摊放样品(简称HTF)和最优晒青、晾青样品(简称HSL)进行分析。

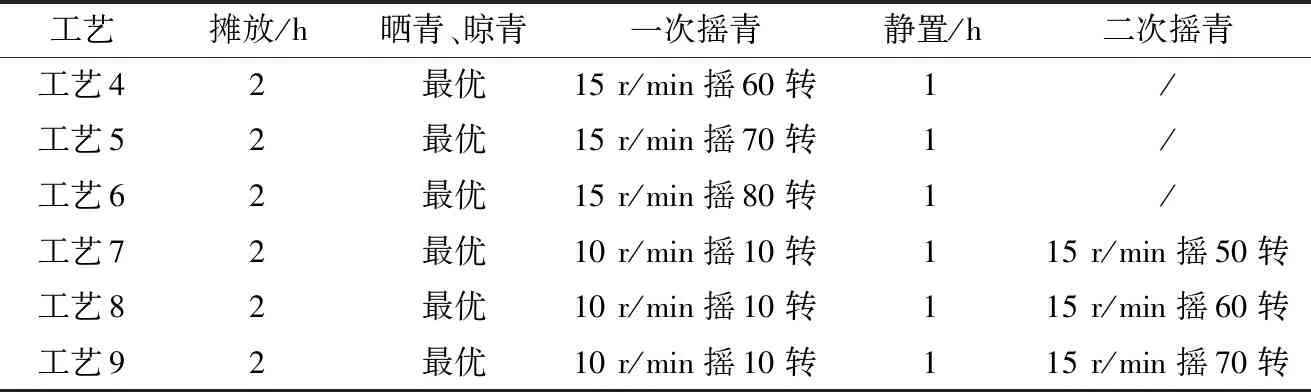

(2) 摇青及静置工艺:以上述1.3.2(1)中最优晒青、晾青工艺为基础,对摇青转数及次数设置6个处理(表2),观察各工艺过程中的叶质、叶相及香气变化,选取最优静置或摇青结束工艺样品(简称HYQ)进行分析。

表1 不同晒青及晾青工艺处理

表2 不同摇青及静置工艺处理

(3) 最优晒青与晾青、摇青与静置工艺组合:在最优晒青与晾青、摇青与静置工艺基础上,采用与传统绿茶加工相同的杀青、揉捻、二青、三青、足干的工艺及参数,参照1.3.1中传统绿茶茶样加工工艺进行,将摊放2 h后的茶鲜叶加工成绿茶成品,并选取花香绿茶加工的杀青结束样(简称HSQ)、二青结束样(简称HRQ)、足干结束样(简称HZG)进行叶质、叶相及香气变化分析。

1.3.3 样品固定 采用冷冻干燥固样法[14]。

1.3.4 茶样感官审评 参照茶叶感官审评方法GB/T 23776—2009、茶叶取样GB/T 8302—2013、生活饮用水卫生标准GB 5749—2006、茶叶感官审评术语GB/T 14487—2017执行,评语法与评分法相结合,总分100分,其中外形、汤色、香气、滋味、叶底分别占比25%,10%,25%,30%,10%。

1.3.5 品质成分检测

(1) 水浸出物:参照GB/T 8305—2013进行。

(2) 氨基酸:参照GB/T 8314—2013 进行。

(3) 茶多酚:参照GB/T 8313—2008进行。

(4) 可溶性糖:蒽酮比色法[15]。

(5) 儿茶素:高效液相色谱法,参照GB/T 8313—2008,修改如下:色谱柱ECOSIL C18,4.6 mm×150 mm,5 μm,C/N EC181546,S/N 4I7501-11;流动相A超纯水,流动相B为N,N-二甲基甲酰胺∶甲醇∶冰醋酸=39.5∶2∶1.5,柱温30 ℃,检测波长278 nm,流速1 mL/min,进样体积10 μL。

(6) 香气化合物:SDE蒸馏萃取技术结合GC-MS技术,参照文献[16]并略作修改,色谱柱CD-WAS(30 m×0.25 mm,0.25 μm);流速1 mL/min;升温程序:初始温度50 ℃,保持4 min,以6 ℃/min升温至200 ℃,保持10 min,再以8 ℃/min升温至240 ℃,保持15 min;离子源温度200 ℃;质荷比扫描范围45~500。

2 结果与分析

2.1 做青工艺对摊放叶叶质、叶相及香气的影响

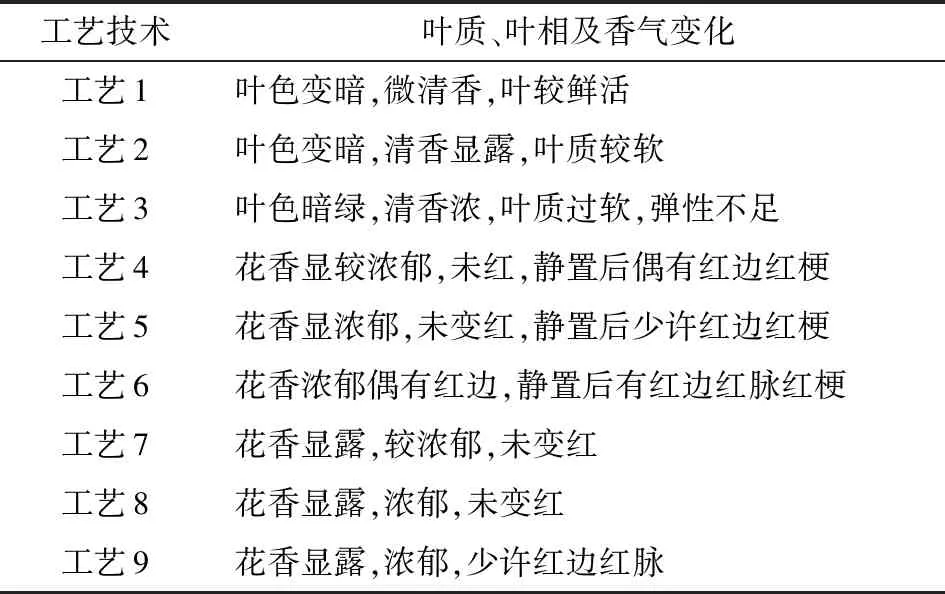

表3表明,随着晒青、晾青时间的延长,叶色由亮变暗,香气由淡转浓,叶质由硬变软。根据鲜叶摊放适度标准,工艺2较工艺1、3的晒青、晾青效果更佳;工艺1叶质较鲜活,但香气欠浓;工艺3略微过度,叶质过软,弹性不足。因此,晒青及晾青处理宜采用工艺2。

摊放叶按工艺4、5、6进行摇青,花香显露,但工艺6未静置就发生了红变。相比之下,工艺5摇青后花香比工艺4更浓郁,且摇青后未出现红变,静置后才出现红变。因此,工艺5较为合适。工艺7、8、9进行2次摇青,花香效果明显,结合花香及叶相变化综合考虑,工艺8摇青后花香浓郁且未红变,效果最优,为最优做青工艺。

表3做青工艺对摊放叶叶质、叶相及香气的影响

Table3Effectofdifferentratationprocessingonspreadingleafquality,leafphaseandaroma

工艺技术叶质、叶相及香气变化工艺1叶色变暗,微清香,叶较鲜活工艺2叶色变暗,清香显露,叶质较软工艺3叶色暗绿,清香浓,叶质过软,弹性不足工艺4花香显较浓郁,未红,静置后偶有红边红梗工艺5花香显浓郁,未变红,静置后少许红边红梗工艺6花香浓郁偶有红边,静置后有红边红脉红梗工艺7花香显露,较浓郁,未变红工艺8花香显露,浓郁,未变红工艺9花香显露,浓郁,少许红边红脉

2.2 做青工艺对茶样香气和滋味感官品质的影响

由表4可知,HYQ茶样带花香,香气评分为所有茶样中最高,且其HSQ茶样、HRQ茶样、HZG茶样的香气、滋味品质均分别优于对应传统工艺QSQ茶样、QRQ茶样、QZG茶样品质。

表5显示,HZG茶样与QZG茶样相比,品质更佳,HZG茶样在香气和滋味上均优于QZG茶样,且综合评分高于QZG茶样,具体表现为香气由清香稍低转变为清香带花香,滋味由尚醇转为较醇。说明从感官审评的角度来看,做青工艺有利于形成愉悦的花香,且滋味得到醇化。

2.3 做青工艺对茶样主要滋味品质成分的影响

由表6可知, HZG的水浸出物、可溶性糖、游离氨基酸含量均高于QZG,而茶多酚含量则低于QZG。HZG水浸物含量为44.06%、氨基酸为3.71%、可溶性糖为5.26%,分别比QZG增加1.29%,11.08%,10.50%;茶多酚含量为24.06%、酚氨比为6.49,分别比QZG减少了6.05%,15.38%,其主要由于叶片经过摇青,边缘组织受损,促使底物与酶接触,酶促氧化反应、水解反应加速,茶多酚被氧化,部分蛋白质、淀粉等物质被水解,从而导致水浸出物、可溶性糖、氨基酸含量增加,多酚含量下降[17]。绿茶滋味物质的构成主要为苦涩味物质茶多酚、鲜味物质氨基酸及甜味物质可溶性糖等[18]。酚氨比在很大程度上可反映绿茶品质优劣,酚氨比值(即多酚与氨基酸含量的相对比值)较低者,绿茶苦涩滋味较轻。

表4 做青工艺对茶样香气和滋味感官品质的影响

表5 花香型绿茶与传统绿茶成品综合感官品质比较

表6做青工艺对茶样常规品质成分的影响

Table6Effectofdifferentratationprocessingonconventionalqualitycomponentsofteasamples

样品水浸出物/%茶多酚/%氨基酸/%可溶性糖/%酚氨比XY46.0427.953.916.187.15QTF44.2526.013.756.366.94QSQ43.8725.933.296.467.88QRQ42.7725.822.965.658.72QZG43.5025.613.344.767.67HTF44.6626.633.776.397.06HSL43.4226.823.706.347.25HYQ43.2525.973.766.476.91HSQ43.0025.743.606.567.15HRQ43.3325.183.166.277.97HZG44.0624.063.715.266.49

表7表明,儿茶素总量随着绿茶加工过程的进行而逐渐减少。经过摊放工艺后,传统工艺绿茶的儿茶素总量由22.26%下降至20.15%,降幅为9.48%;在加工花香型绿茶过程中,做青后儿茶素含量由鲜叶的22.26%下降至18.75%,降幅为15.77%,说明花香型绿茶在杀青工艺前儿茶素降低幅度大于传统工艺绿茶,进而导致HSQ、HRQ、HZG茶样儿茶素总量低于传统工艺绿茶。从儿茶素单体在加工过程中的变化来看,传统工艺绿茶简单儿茶素EGC、EC含量比花香型绿茶低,酯型儿茶素EGCG、ECG含量及酯型儿茶素/简单儿茶素的比值则比花香型绿茶高。HZG儿茶素总量比QZG减少了2.35%,酯型儿茶素总量比QZG减少了6.84%,而酯型/简单儿茶素的比值则下降了19.15%。研究[19-20]表明,酯型儿茶素收敛性强,苦涩味重,而简单儿茶素的收敛性、苦涩味较弱,酯型儿茶素/简单儿茶素的比值是评价茶汤苦涩味程度的指标,其比值越低,苦涩味越轻,滋味越好。茶鲜叶经过做青工艺,叶细胞受损,增大了细胞质与酶的接触,促进了酯型儿茶素的降解,酯型儿茶素/简单儿茶素比值降低,进而减轻了夏季绿茶的苦涩味[21]。

2.4 做青工艺对茶样主要香气品质成分的影响

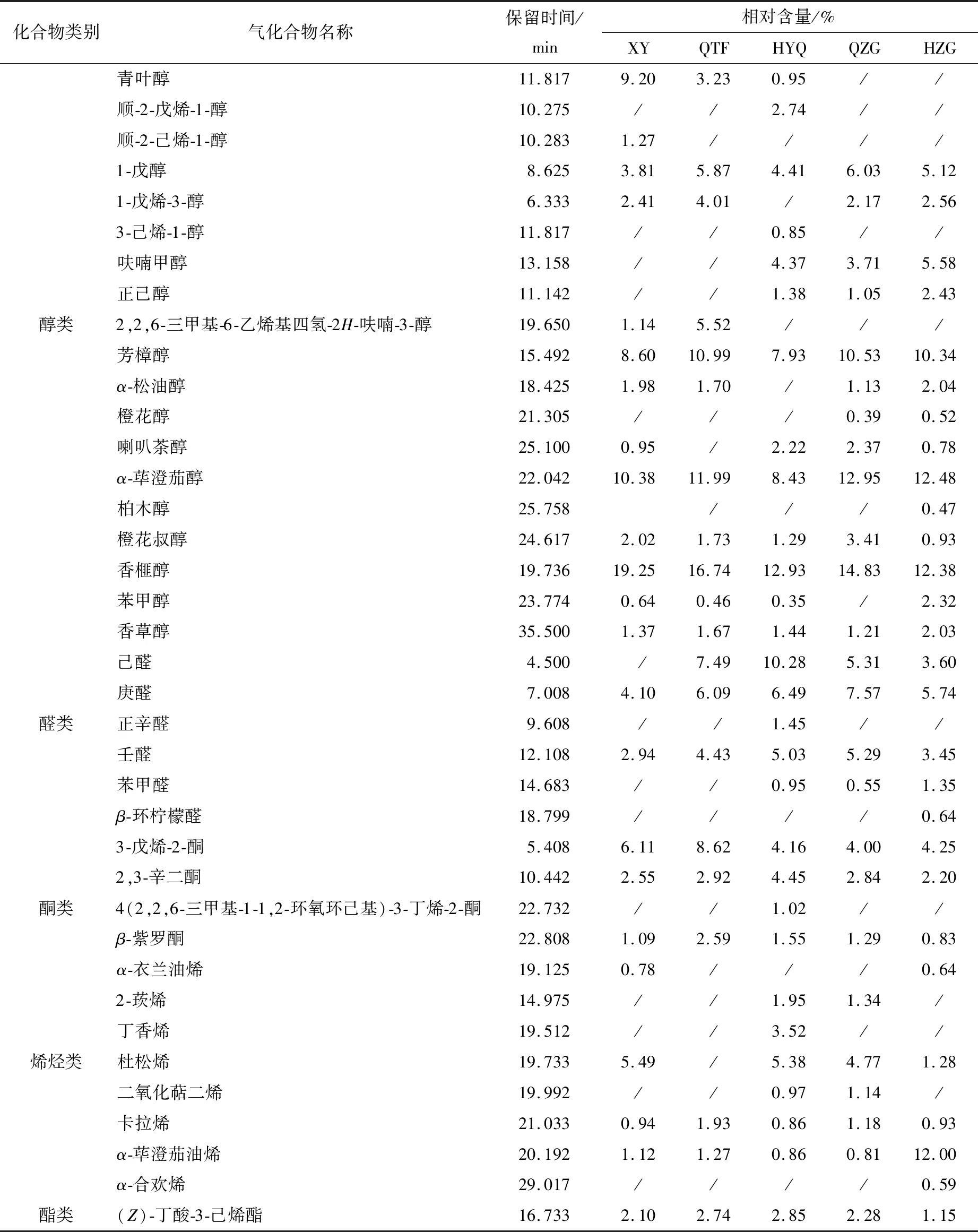

表8表明,茶样中挥发性香气成分主要有40种,分别为醇类、醛类、酮类、酚类、烯烃类化合物、酯类化合物。HYQ芳香物质总含量比XY主要增加了12.00%,在花香型绿茶做青过程中,香气物质主要增加了9种,相对含量明显增加的组分有呋喃甲醇、乙醛、β-紫罗酮(紫罗兰香)、丁香烯,相对含量明显减少的组分有青叶醇(青草气)、1-戊烯-3-醇、α-荜澄茄醇、香榧醇、3-戊烯-2-酮等。萜烯糖苷是重要的香气前体,在做青过程中,叶细胞的机械损伤促进了以糖苷形式存在萜烯糖苷等物质的水解,以及具有花香的高沸点萜烯醇类物质的释放;同时β-胡萝卜素降解,产生具有紫罗兰香的β-紫罗酮,而青叶醇、1-戊烯-3-醇等低沸点具有强烈刺鼻气味的组分挥发、转化,从而使得高沸点的花果香成分显露[22]。

表7 做青工艺对茶样中儿茶素含量的影响

表8 做青工艺对茶样主要香气品质成分的影响

由表8可知,HZG茶样的主要香气成分总含量比QZG茶样增加了3.28%,其中醇类、酮类、烯烃类成分含量分别增加了0.33%,47.37%,67.10%,而醛类、酚类、酯类成分含量则分别下降了21.05%,49.52%,49.56%。与QZG相比,HZG新增了苯甲醇(苹果香)、柏木醇(木香)、α-合欢烯(铃兰类花香)、柠檬醛(果香)等香气成分,且香草醇(玫瑰香)、橙花醇(玫瑰香)相对含量也高于传统工艺绿茶。主要归因于晒青可促使低沸点不良气味成分充分释逸,高沸点香气成分不断释放,香气品质的化学组成得到改善,同时摇青可促使叶细胞受损,加速水解反应,促进萜烯糖苷水解,形成一系列水解产物为花香型绿茶香气的发展提供了先质条件[23]。结合感官审评结果,与QZG相比,HZG香气表现为清香带花香,说明做青工艺可激发特定香气品质成分的酶促反应和热化学反应,促进花香品质的形成。

3 结论

研究结果表明,采用晒青5 min、晾青0.5 h、晒青5 min、晾青0.5 h、10 r/min摇青10转、静置1 h、15 r/min摇青60转的“做青”工艺技术,加工出的夏季绿茶在感官品质上花香显露,滋味醇正,苦涩味降低;在滋味品质成分上,水浸出物、氨基酸、可溶性糖含量分别比传统工艺绿茶增加了1.29%,11.08%,10.50%,而茶多酚、儿茶素含量、酚氨比、酯型儿茶素/简单儿茶素则分别降低了6.05%,2.35%,15.38%,19.15%;同时在香气品质成分上,新增了苯甲醇、柏木醇、α-合欢烯、柠檬醛等花香成分,且香草醇、橙花醇相对含量也高于传统工艺绿茶。

在传统绿茶加工的摊放工序中科学融入“做青”工艺技术,不仅降低了茶多酚、酯型儿茶素等苦涩味物质含量,增加了氨基酸、可溶性糖等鲜味和甜味物质含量,且可激发特定香气品质成分的酶促反应和热化学反应,促进花香品质的形成,说明在传统绿茶加工的摊放工序中融入“做青”工艺技术,可加工出具有花香品质的夏季绿茶。但传统绿茶加工过程中的杀青、揉捻、干燥工艺涉及到酶促作用、热物理化学作用,与香气品质的形成与发展同样密切相关。因此,如何在后续杀青、揉捻、干燥工艺中最大限度地保留或发展花香品质优势[25],尚需进一步探究。