生脉强心汤治疗慢性心力衰竭34例

杨 笛

(本溪市中医院心病科,辽宁 本溪 117000)

慢性心力衰竭是各种心脏疾病的严重和终末阶段,也是临床医学研究的重点和难点。西医学认为,心肌重塑是心衰发展的主要机制,导致心衰进展的两个关键过程一是心肌死亡事件的发生,二是神经内分泌系统的过度激活,其中肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RASS系统)和交感神经系统过度兴奋起着重要作用,故切断这两个过程是有效治疗和预防心衰的基础,临床上主要应用β受体阻滞剂,血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素受体拮抗剂(ARB)、醛固酮受体拮抗剂及新药血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(ARNI),但均具有不同程度的不良反应[1]。近年来,中医药在慢性心力衰竭临床治疗中逐渐得到重视,并显示出整体调治、不易耐药、不良反应轻等优势[2]。中医学认为慢性心衰属本虚标实之证,心气亏虚为其发病之本,治疗上益气、活血、利水为其治疗大法,本文将对慢性心力衰竭患者采取自拟生脉强心汤治疗,并观察其疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年1月—2018年8月我院收治的慢性心力衰竭患者68例,所有患者均符合西医诊断标准及中医临床研究指导原则,辨证分型为气虚血瘀证,主证为心悸、气短,次症为胸痛、胸肋满闷、痰中带血、口唇青紫、下肢浮肿等。采取随机数字表法,将患者分为2组,各34例。观察组男13例,女21例;年龄52~79岁,平均年龄61.89岁;病程8~16年,平均(11.93±2.49)年;基础疾病:冠心病18例,高心病16例;心功能(NYHA)分级:Ⅱ级19例,Ⅲ级15例。对照组男14例,女20例;年龄52~80岁,平均年龄61.94岁;病程7~16年,平均(11.88±2.51) 年;基础疾病:冠心病19例,高心病15例;心功能(NYHA)分级:Ⅱ级17例,Ⅲ级17例。2组患者上述资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法 所有患者均给予一般治疗,根据患者病因给予针对性治疗,控制血压,限制水钠摄入,给予抗感染、吸氧、改善心肌供血等治疗。在此基础上,对照组患者给予西医基础治疗,使用卡托普利片(陕西京西药业有限公司,国药准字H61022631) 12.5 mg/次,3次/d;对不能耐受患者改用缬沙坦(北京诺华制药有限公司,国药准字H20040217)治疗,80 mg/次,1次/d。同时使用比索洛尔(成都苑东生物制药股份有限公司,国药准字H20083007)1.25 mg,1次/d;使用氢氯噻嗪(芜湖博英药业科技股份有限公司,国药准字H34023353)25 mg,2次/d;地高辛片(成都第一制药有限公司,国药准字H51022119) 0.125 mg,1 次/d。

在西医基础治疗基础上,观察组患者使用自拟生脉强心汤治疗,药方组成:黄芪40 g,丹参30 g,益母草20 g,人参、红花各15 g,肉桂10 g,三七粉5 g(冲服)。水煎煮,每日1剂,2次/d。

2组患者均持续治疗4周。

1.3 评价标准 评价2组患者的临床疗效,显效:症状积分减少超过75%;有效:症状积分减少50%~74%;无效:症状积分减少低于50%;加重:症状积分超过治疗前;总有效率为显效率与有效率之和。对比2组患者治疗前后心悸、气短、胸闷症状的单项积分变化及NYHA等级变化[3]。

1.4 统计学方法 采取SPSS 21.0进行数据处理,总有效率、NYHA等级变化等计数资料以率(%)表示,心悸、气短单项积分等计量资料以()表示,行 х2或t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效对比 观察组临床有效率为94.12%,对照组为76.47%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2组患者临床疗效对比 [例(%)]

2.2 NYHA等级对比 经过治疗,观察组NYHA等级Ⅰ级比例明显高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 2组患者治疗后NYHA等级对比 [例(%)]

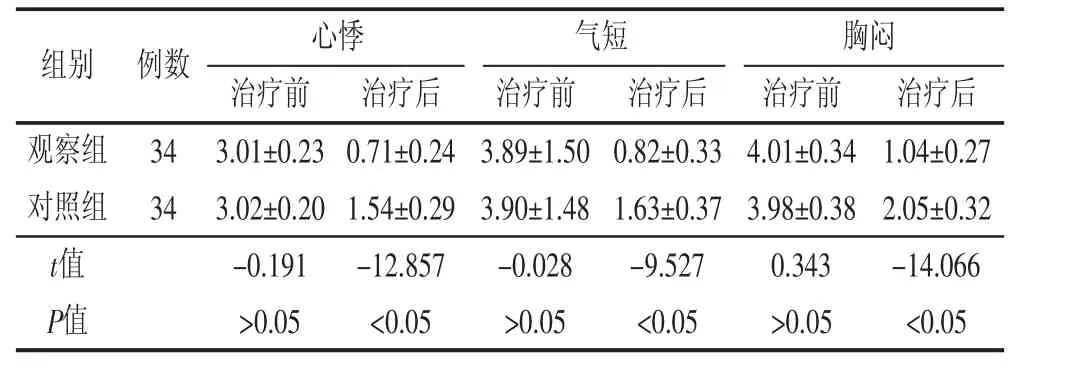

2.3 主要症状单项积分变化对比 治疗后,观察组患者的心悸、气短、胸闷等主要症状积分均明显低于对照组(P<0.05),见表 3。

表3 2组患者主要症状单项积分变化对比 [例(%)]

3 讨论

慢性心力衰竭是各种心脏疾病的严重和终末阶段,也是临床医学研究的重点和难点。西医学认为,心肌重塑是心衰发展的基本机制,导致心衰进展的2个关键过程一是心肌死亡事件的发生,二是神经内分泌系统的过度激活,其中肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RASS系统)和交感神经系统过度兴奋起着重要作用,故切断这2个过程是有效治疗和预防心衰的基础,临床上主要应用β受体阻滞剂,血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素受体拮抗剂(ARB) 醛固酮受体拮抗剂及新药血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(ARNI),但均具有不同程度的副作用[1]。近年来,中医药在慢性心力衰竭临床治疗中逐渐得到重视,并显示出整体调治、不易耐药、副作用轻等优势[2]。2014版《中国心衰指南》制定时中医中药的应用存在争议,将其分类为“有争议,正在研究或疗效上不能肯定的药物”[3]。《2018中国心力衰竭诊断和治疗指南》结合近年来的随机、双盲、多中心试验对中医药的治疗做出了推荐[4]。因此,越来越多的学者开始研究中医药在慢性心力衰竭治疗中的作用。中医认为,慢性心力衰竭属于“心痹”“心水”“心胀”范畴,最早见于《黄帝内经》,“心胀者,烦心短气,卧不安”“心气使衰,苦忧悲,子血气懈惰,故好卧”。从慢性心力衰竭病机认识上看,《素问·生气通天论》《素问·举痛论》《金匮要略》等古籍中均有记载,认为其病机可用“虚”“瘀”“水”概括。益气、活血、利水为其治疗大法。现代中医对该病病因病机进行了深入研究,认为该病内因为七情内伤、饮食失宜,外因为风、寒、湿、热等,为本虚标实证,本为气虚、阳虚、阴虚,标实为血瘀、水饮、痰浊。目前,临床上对慢性心力衰竭的辨证分型较多,尚无统一标准,而本次研究主要选气虚血瘀型进行研究,采取益气活血方治疗[5]。

在本次研究中,治疗后观察组患者临床有效率、NYHA等级Ⅰ级比例明显高于对照组,同时,观察组患者的心悸、气短、胸闷等主要症状积分均明显低于对照组(P<0.05),提示自拟生脉强心汤治疗气虚血瘀型慢性心力衰竭疗效可靠。方中黄芪具有补气升阳、行水消肿之功效;人参补益脾肺,大补元气,益智安神,被认为是治虚劳内伤第一要药,可用于治疗一切气血不足证;两者合用,能够健脾益气,解胸中之闷,补肺气之短,强心助脉。同时,丹参具有活血调经的功效,是活血化瘀要药,可治各种血瘀证,还能够治疗心腹刺痛。红花、三七均具有良好活血祛瘀功效,对解除心脉闭阻疗效显著[6]。此外,血瘀与水饮关系密切,相互影响,血不利则为水,水停则经络受阻,因此,加入益母草治疗,活血通经、利尿消肿,对改善患者尿少、面部及下肢水肿作用显著。本方以益气活血药为基本,纠正脏器虚衰,通利血脉,同时益气以促进血行,扶正不留邪,驱邪不伤正,充分显示了中医辨证论治的优势。现在药理研究也证实[7],黄芪具有增加心肌收缩力、减轻血小板黏附、降低心肌耗氧量、利尿等作用;人参能够减慢心率,增强心功能;丹参能够提高心肌抗缺氧能力,增加心脏血流;红花能够扩张冠脉,保护心肌功能;肉桂中桂皮醛能增强豚鼠离体心脏的收缩力,增加心率,扩张动物外周血管,增加冠脉和脑血流量,改善心肌血液供应。诸药发挥协同作用,能够强心、扩冠、利尿。

综上所述,在西医基础治疗的基础上采取自拟生脉强心汤治疗能够提升临床疗效,改善患者心功能,具有推广价值。