基于GIS的长江口海域生态系统脆弱性综合评价

何彦龙,袁一鸣,王 腾,张昊飞,陈耀辉

1 国家海洋局东海环境监测中心,上海 201206 2 国家海洋局海洋赤潮灾害立体监测技术与应用重点实验室,上海 201206 3 上海海洋大学,海洋生态与环境学院,上海 201306

健康的生态系统取决于生态系统的物质输入、能量流动和信息传递能否保持平衡,研究表明生态系统的动态平衡主要由其弹性力维持[1]。近年来,由于经济开发等人类干扰活动,输入到生态系统的物质、能量等已超出生态系统自恢复的能力,导致生态系统的脆弱性显著增加[2]。对区域生态环境脆弱性进行评估,是国内外学者可持续发展研究普遍采用的方法[3]。

至今对脆弱性定义仍然存在一定争议,但脆弱性被普遍用于表征生态系统对外部压力的响应。如IPCC定义的生态系统脆弱性:在外部压力下系统倾向受到不利影响,包括敏感性或易受危害、缺乏应对以及适应的能力[4]。总体上,生态脆弱性可从3个方面进行表征:1)相对于生态系统本身的外部压力,2)生态系统自身的敏感性,以及3)生态系统自适应能力或弹性力[5-6]。国内外对脆弱性评价方法开展了大量研究,如基于模糊理论、灰色评价模型、人工神经网络、层次分析方法等[7-10]。然而,目前的研究方法普遍存在一些不足,首先,评估等级主要依靠专家打分;其次,大多数研究仅能定性地开展脆弱性评价;再次,基于个体的室内实验数据难以支撑生态系统水平上脆弱性评估需要[5-6,11-12]。

河口是海陆直接交汇的区域,长期以来一直是人类活动最为频繁的区域,生态系统往往较为脆弱。近40年来我国河口海域生态环境状况发生了显著变化,长江口及毗邻海域生态系统生物量和环境容量明显下降,重要生境如产卵场和索饵场发生变迁等[13-14]。然而,对于长江口海洋生态环境脆弱性状况仍不十分清楚,尤其在人类活动和全球气候变化加剧的情景下,长江口生态环境脆弱性变化趋势如何,导致其脆弱性的主导因素是什么。因此,本研究利用空间主成分分析方法建立长江口生态环境脆弱性评估指标体系,分析近五年长江口生态环境脆弱性的动态变化趋势,试图为长江口基于生态系统的管理提供依据。

1 实验方法

1.1 研究区概况

图1 研究区域与站位分布图Fig.1 The study area and sampling sites

本研究以长江口(范围31°48.54′N—30°45.36′N,121°6.66′E—123°E)近岸海域为研究区域(图1)。长江口呈扇形分叉分布,在徐六泾以下,崇明岛、长兴岛、横沙岛以及九段沙将河口划分为“三级分汊、四口分流”的格局[13]。

近年来,长江口生态环境状况不容乐观,由于处于流域末端,长江径流不断将流域内的污染物输入该区域。目前,富营养化已成为该区域的主要环境污染问题,其污染物来源主要有3个方面,流域面源污染、市政排污、沿岸工业排污,研究表明,长江口废水排放总量约为3353万m3/d[15]。《2017年中国生态环境状况公报》最新结果显示,长江口海域生态环境状况仍然较差,环境污染问题较为突出[16]。

1.2 数据来源及处理

研究所用数据均为2013年、2015年和2017年8月份长江口海域生态环境监测数据。由于不同指标的量级不同,在评价之前首先对数据进行标准化处理,标准化公式如下:

(1)当评价指标为正指标

(1)

(2)当评价指标为负指标

(2)

式中,Pij为各指标标准化结果,Xij为实际数值,Xmax,Xmin分别代表最大值和最小值。将标准化后的属性数据在ArcGIS中利用普通克里金插值转换为空间栅格数据,得到指标的空间化数据。

1.3 指标体系构建方法

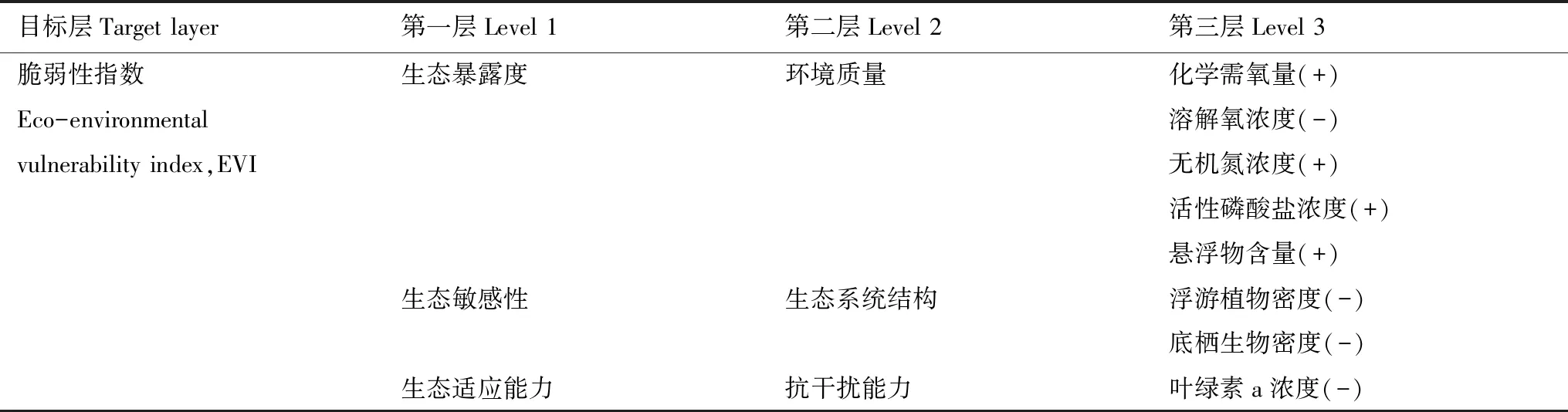

本研究依据脆弱性定义以及国内外研究的相关成果从生态暴露度、生态敏感性和生态适应能力3个方面,构建11个指标作为初选指标,为减少评价指标间的相关性,避免由于指标重复导致评价结果的准确性降低,本研究采用主成分分析方法对评价指标进行筛选,空间主成分分析在ArcGIS中实现。空间主成分法分析是基于GIS的统计方法,其优点是将众多指标参数通过正交变换去除关联指标,但仍能保持所提供大量原有信息的方法,从一定程度避免了指标选择的主观性[17]。本研究通过主成分分析,去除对主成分贡献较小的指标石油类浓度、浮游动物密度及鱼卵密度,最终评价指标由8个指标构成(表1)。

表1 长江口海域生态环境脆弱性评估指标Table 1 The ecological vulnerability index in the Yangtze River estuary

“+”表示脆弱性正指标,“-”表示脆弱性负指标

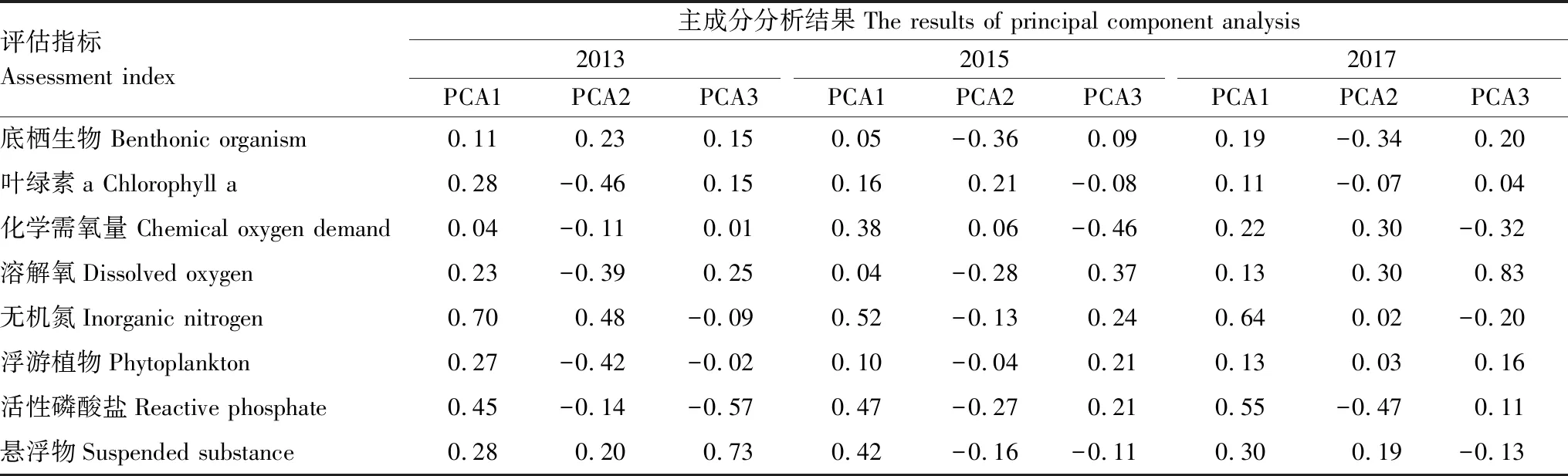

一般地,在主成分分析过程中,选取方差累积贡献率大于95%的主成分作为计算指标[18]。本研究选取前5个主成分作为研究区域生态环境脆弱性的计算指标进行分析。前三主成分特征值见表2。

1.4 指标权重的确定

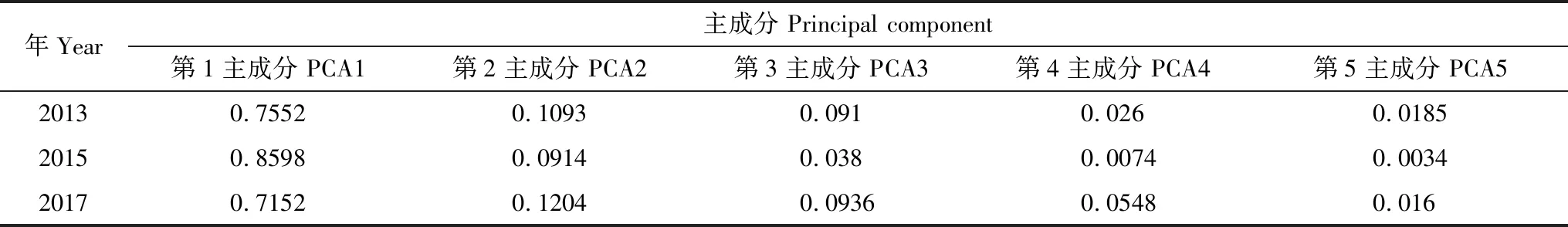

本研究采用层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)确定评价指标的权重,首先根据前五个主成分方差贡献率确定各主成分之间的重要性,其次两两比较各主成分之间的关系,确定各主成分相对的得分值,然后在Yaahp软件中计算不同指标的权重,最后进行一致性检验,若检验结果为随机一致性比率(CR)小于0.1,表明各指标权重计算结果合理[19]。本研究前5个主成分的权重见表3。

1.5 脆弱性指数及分类方法

根据Wang等脆弱性生态环境定量评价方法[10],对研究海域每个像元计算脆弱性指数(Eco-environmental vulnerability index,EVI),计算公式:

(3)

式中,EVI为生态环境脆弱性指数,wi为评价指标的权重,fi为评价指标的等级。

表2 长江口海域生态环境脆弱性评估指标前三主成分特征值Table 2 The eigenvalues of the first three principal component of the indices

表3 长江口海域生态环境脆弱性评估指标各主成分权重Table 3 The weight of Principal component of the indices

根据Liu等研究方法[6],本研究计算了区域综合脆弱性等级指数(Regional integrated eco-environmental vulnerability grades,RIEVG),计算公式:

(4)

式中,RIEVG为区域综合脆弱性等级,Gi为i区域脆弱性评价等级,Ai为i脆弱性等级对应的面积,Si为区域总面积。

本研究在ArcGIS软件中,利用Reclassify函数,采用自然断点法(Natural Breaks(Jenks))将脆弱性等级分为5级。

2 结果与分析

2.1 长江口海域生态环境脆弱性分级

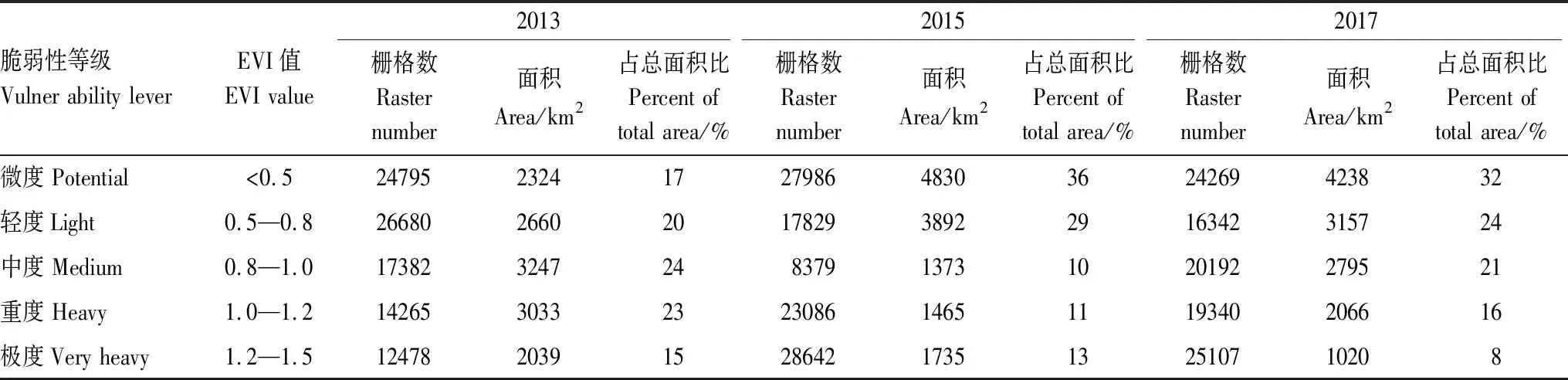

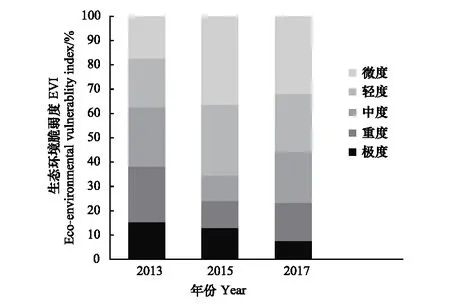

2013—2017年,长江口海域生态环境脆弱性指数(EVI)均值在0.5—1.5之间,平均值为1.2,其中0.6、1.1、1.3是频率分布较多的EVI值。脆弱性等级分级为:微度脆弱(<0.5)、轻度脆弱(0.5—0.8)、中度脆弱(0.8—1.0)、重度脆弱(1.0—1.2)、极度脆弱(1.2—1.5)。不同的脆弱度面积占比不同,2013—2017年,极度脆弱度区域面积减少,微度和中度脆弱度区域面积增加(见表4)。

2.2 长江口海域生态环境脆弱性时空分布

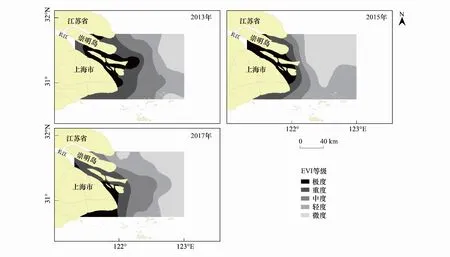

2013年,长江口海域生态环境脆弱度主要以极度脆弱和重度脆弱为主,空间分布上,长江口门内为极度脆弱区,尤其是长江口南支海域脆弱性普遍较高,面积约为2039 km2,占本次评价海域面积的15%。微度脆弱区和轻度脆弱区均分布在长江口门外部海域。2015年,极度脆弱区、重度脆弱区仍主要分布于长江口南支海域,北支重度脆弱性分布区域减少;2017年,长江口海域极度脆弱区和重度脆弱区分布面积显著减少,北支海域逐渐转为中度脆弱区,南支海域极度和重度脆弱区普遍南移,主要分布于上海市南汇嘴两侧近岸海域,与操文颖等人的研究结果基本一致[15]。总体上,长江口海域生态环境脆弱度从口内向口门外逐渐降低,呈显著的梯度变化(图2)。

表4 长江口海域生态环境脆弱度等级及分布面积占比Table 4 The total area and the proportion of different eco-environmental vulnerability level in Yangtze River estuary

图2 长江口海域生态环境脆弱度空间分布Fig.2 Spatial distribution of the eco-environmental vulnerability in Yangtze River EstuaryEVI:生态环境脆弱性指数,Eco-environmental vulnerability index

2.3 近5年长江口海域生态环境脆弱度变化趋势

对2013年至2017年近5年长江口海域生态环境脆弱度趋势分析表明,近五年,长江口海域极度和重度脆弱区面积占比显著减少,极度脆弱区、重度脆弱区面积占比分别下降了7%和5%。微度脆弱区面积增加趋势显著,相比于2013年,2015年和2017年分别增加了19%和15%。中度和轻度脆弱区面积变化不大(图3)。

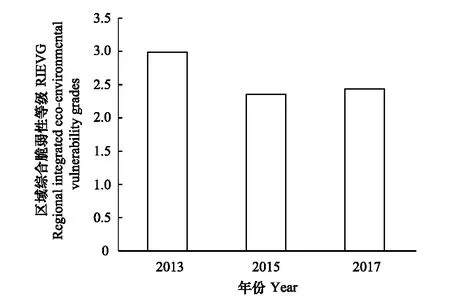

对2013年至2017年长江口海域生态环境区域综合脆弱性等级(Regional integrated eco-environmental vulnerability grades,RIEVG)分析表明(图4),RIEVG值2013年最大,2015年和2017年显著减小,2013年、2015年及2017年,RIEVG分别为2.98、2.35、2.43。近五年区域脆弱性等级下降了18%,极度脆弱区和重度脆弱区显著减少对区域总体脆弱性下降贡献较高,表明长江口生态环境状况好转。

2.4 近5年长江口海域生态环境脆弱区转化矩阵分析

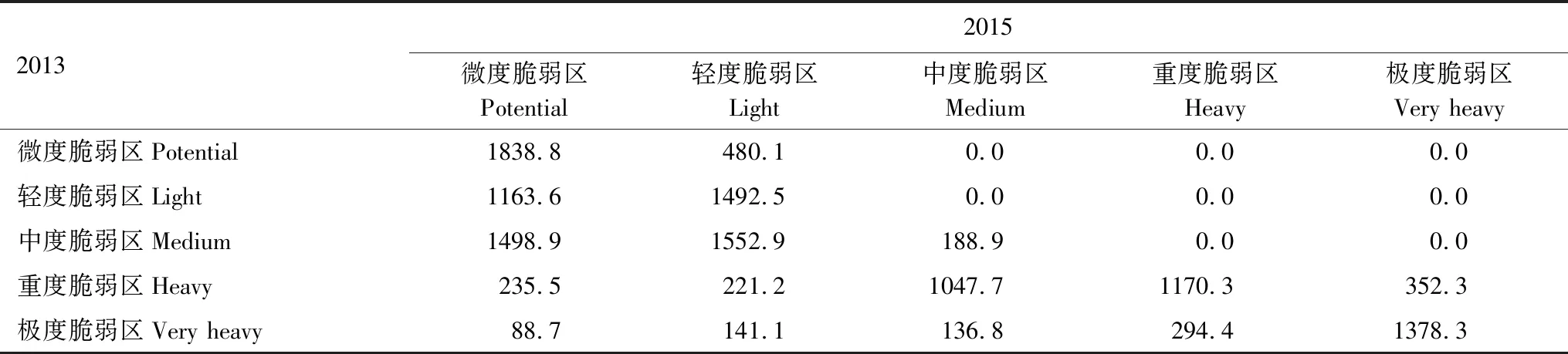

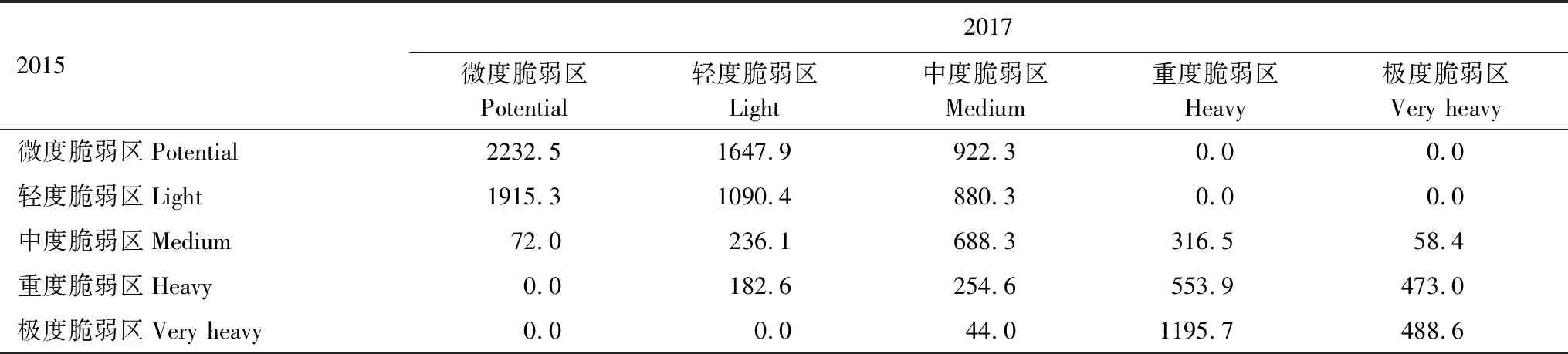

近五年长江口生态环境脆弱度存在显著变化,表现为极度脆弱区和重度脆弱区面积显著减少,2013年到2015年,约661 km2极度脆弱区转变为其他类型的区域,约1500 km2重度脆弱区转变为中度、轻度和微度脆弱区(表5)。2015年到2017年,长江口区域脆弱性进一步改善,约1200 km2的极度脆弱区转变为中度和重度脆弱区(表6)。

图3 近五年长江口海域生态环境脆弱度变化趋势Fig.3 The changing trend of percentages of vulnerability grades in the last five years

图4 近五年长江口海域生态环境综合脆弱性等级变化趋势Fig.4 The changing trend of regional integrated eco-environmental grade(RIEVG)values in the past five years

表5 2013—2015年长江口海域生态环境脆弱区转换矩阵Table 5 The conversion matrix of eco-environmental vulnerability from 2013 to 2015

表6 2015—2017年长江口海域生态环境脆弱区转换矩阵Table 6 The conversion matrix of eco-environmental vulnerability from 2015 to 2017

3 讨论

生态系统的脆弱性具有定量和定性两方面的特征,并且是一个复杂的持续变化的过程[20-22],近年来,生态环境脆弱度被广泛应用于局域生态环境受损程度及主要威胁要素的评估[23-26]。目前脆弱性评价指标体系中,有关外部压力指标的选择更多考虑人口分布密度和经济发展总量[27-28],并赋以较高的权重。但是,人类活动对生态系统的影响并非全是负面,往往也有正向的促进作用[11]。对于海洋生态系统而言,海域空间并无直接的人口密度压力,人类活动的干扰更多体现在陆源污染物汇入到海洋生态系统造成的间接影响。因此,对于海洋生态系统脆弱性评价,选择经济发展总量或人口密度等指标可能会放大外部压力,导致脆弱性评价结果受主观性影响较大。同时,大多数陆源污染通过多种传播途径(河流、大气等)最终汇聚到海洋生态系统中,随着海洋潮汐及洋流的变化处于动态变化中[2]。从而表明海洋生态系统的脆弱性具有动态变化的特点。本研究指标的构建主要从生态系统内部考虑,通过分析主要污染物质迁入对生态环境造成的影响,从海洋生态环境基本状况和生态系统结构入手,选择主要监测指标作为评估指标,一定程度上避免了过度考虑经济指标对评估的不利影响。

评估结果表明,长江口门内生态环境脆弱度最高,重度脆弱区和极度脆弱区均分布于长江口门内南支海域,而造成该区域脆弱性较高的主要因素是氮、磷等污染物浓度高所导致,这与王保栋、张勇等人的研究结果基本一致[29-30]。表明长江流域污染物输入是导致河口地区生态环境脆弱度高的重要原因。同时,由于近年来长江流域水沙输入的变化,以及全球气候变化下河口区湿地生态系统萎缩[31],降低了河口生态系统的生态服务功能。通过近5年数据分析发现,长江口门内生态系统的初级生产力较低,浮游生物物种密度年际间变幅较大,生态系统结构不稳定,表明该海域生态系统弹性力降低,也进一步加剧了该区域生态环境的脆弱性。

从近5年脆弱性变化趋势来看,长江口生态环境脆弱度具有空间变化的特点,脆弱性等级从口门内到口门外呈显著的梯度变化。长江口海域极度脆弱区和重度脆弱区面积显著减少,口门内大部分海域从极度脆弱区降为重度脆弱区,表明近5年长江口生态环境脆弱度得到改善。由于受台湾暖流北上制约,口门内污染物扩散受到一定程度的抑制,长江口悬浮物和污染物分布主要局限于近岸一带(123°以西)[30],同时黄浦江径流携带的氮磷、以及上海近岸、杭州湾污染物共同作用,导致长江口南汇嘴海域脆弱度增加,近5年长江口南支极度脆弱区移向南汇嘴至杭州湾北岸海域。研究表明,从20世纪80年代开始,长江口从低度富营养化水平逐渐上升到高度富营养化水平,随之导致了长江口生态系统结构发生了一系列变化,加速了河口区域的脆弱度[29]。因此,导致长江口生态环境脆弱度较高的主导因素是人类活动的干扰所致,加大对长江口海域重要生态系统的保护以及流域污染物减排是改善该区域脆弱度的重要手段。

4 结语

总体上,生态脆弱性评估是认识区域生态环境问题的主要方法,通过GIS技术结合空间主成分分析方法和层次分析法,可以避免过多依赖于专家打分而可能造成的主观影响。然而,在生态系统水平上,脆弱性评价仅能辨识关键的影响因素,但就外部压力如何影响生态系统结构与过程,影响程度如何等更为深层次的问题,目前脆弱性评估方法仍然难以解决。因此,将来脆弱性评估研究首先应进一步夯实脆弱性评估的理论基础,在此基础上,拓展脆弱性评估的方法;其次,进一步探讨不同尺度脆弱性定量评估的方法,使得脆弱性评估从定性向定量评估发展。另外,本研究仅是对短期内长江口生态系统脆弱性变化趋势的评估,也未考虑气候变化对生态系统造成的影响。因此,结合气候变化,应进一步开展长江口中长期生态脆弱性评估研究,进一步理解大河口区域人类活动与气候变化双重压力下生态系统运维机制及其主导因素。