美国非国家行为体参与全球气候治理的多维影响力分析

李昕蕾

(1.山东大学,山东 济南 250100)

自国家体系诞生以来,不论国际格局如何变迁,主权国家永远是国际舞台的主角。由于其在资源掌控性(特别是以军队为代表的高级政治资源)、合法性(有资格签署国际条约的合法身份)与行动能力上具有其他主体难以比拟的优越性,国家成为参与全球治理与应对国际事务的绝对主导性力量。随着各种全球性问题在世界范围内蔓延(如气候变化、恐怖主义、难民问题等),国家所面临的安全环境和治理诉求发生了重要改变。不同于传统的国内治理问题,这些新的全球性问题本身具有跨国界性、弥散性和治理复杂性等新的特点,单单依靠一个国家的治理努力已经解决不了这些问题,需要全社会各种行为体之间的通力合作,以求找寻到最优的问题解决途径。在此背景下,非国家行为体①笔者注:本文所提及的非国家行为体可分为三类:一是以城市为代表的次国家政府权威;二是以企业和企业联盟为代表的市场类行为体;三是以研究机构、非政府组织为代表的社会行为体。对于全球治理的参与日益成为学界的关注热点。相较历时8年时间才生效的《京都议定书》,2015年签署的《巴黎协定》仅仅用不到1年的时间便生效通过。通过克服“自上而下”京都模式的僵化困境,巴黎模式开启了“自下而上”全球气候治理的新时代,最大程度上团结了国家之外的多利益攸关方力量,从而使各类非国家行为体的努力得以具体化。

在气候治理范式逐步转型的背景下,特朗普的全面“去气候化”政策②笔者注:特朗普刚宣誓就职就开始了大规模的“去气候化”政策,不仅删除白宫官网上同“气候变化”相关的内容,同时发布《美国第一能源计划》,正式宣布鼓励化石能源发展、减轻政府环境管制、取消气候变化项目开支等。为后巴黎时代的气候治理带来诸多不确定性因素。特别是2017年6月1日特朗普公然宣布退出《巴黎协定》,③笔者注:根据《巴黎协定》的程序性要求,在协定生效三年之后,缔约方才能提出书面通知退出,一年之后退出生效。虽然美国宣布要退出,但是实际上并没有达到期满三年的条件,它只能在2019年11月4日之后正式提交书面通知,于2020年11月4日正式退出。目前美国仍为《巴黎协定》缔约方。一方面造成了国家层面领导力的缺失,给其他国家和低碳市场传递了一些负面的信号;另一方面,这一领导权真空又为非国家行为体的崛起提供了一个重要的契机,使美国非国家层面的行为体开始追求一种地方性气候领导力,并且谋求这种地方性气候行动在全球气候治理层面的可见性和影响力。基于对非国家行为体参与全球气候治理的多维影响力框架分析,本文旨在探析在去气候化政策背景下,美国的非国家行为体通过何种路径来强化自身的治理权威,并且这种地方气候行动的大规模兴起对于后巴黎时代的气候政治格局有何种深远影响。

一、非国家行为体参与全球治理的多维影响力分析框架

随着非国家行为体参与全球治理的不断深入,其影响力和治理合法性都在不断上升。本文对非国家行为体的定义采取了同国家/政府行为体相对的广义界定,既包括传统上以非政府组织、研究机构、企业及企业联盟为代表的社会和市场类行为体,也包括以城市、地区为代表的次国家行为体。下面就非国家行为体参与全球治理的空间演进和多维影响力进行理论探析。

1.1 非国家行为参与全球治理的既有空间演进分析

目前学术界关于非国家行为体参与全球治理行动空间的既有解释可从两个维度进行划分:一是根据参与治理过程中的主要动力来源(自上而下的路径或自下而上的路径);二是非国家行为体参与治理的整体态度(主动性/供给论或被动性/需求论)。据此分为规范型国际组织供给论、权益型国家供给论、功能型全球治理需求论以及施压型地方行动主义需求论这四种类型。

国际组织供给论强调作为规范提供者的国际组织肯定了非国家行为体参与全球治理的民主性价值,并为其广泛参与制定了相关的全球议程。④Jens Steffek, “Explaining Patterns of Transnational Participation: The Role of Policy Fields”, in Christer Jonsson and Jonas Tallberg eds., Transnational Actors in Global Governance: Patterns, Explanations, and Implications, London: Palgrave Macmillan, 2010, pp.69-70.国家供给论认为,国家为非国家行为体参与全球治理提供了更多机会,旨在增强国家权力、利益以及提升国家形象。⑤Tobias Böhmelt, Vally Koubi and Thomas Bernauer, “Civil Society Participation in Global Governance:Insights from Climate Politics”, European Journal of Political Research, Vol.51, No.1, 2014,pp.18-36.全球治理需求论指出,全球化进程产生了治理空白,国家和政府间组织无法单独应对,而是客观上需要各类非国家行为体的协助和补充。⑥Thorsten Benner, Wolfgang H.Reinicke, and Jan Martin Witte, “Multisectoral Networks in Global Governance: Towards a Pluralistic System of Accountability”, Government and Opposition, Vol.39, No.2, 2004, pp.191-210.地方行动主义需求论强调,来自市民社会的自觉性社会运动迫使全球治理更加民主化,如迫使国际组织在治理过程中提升对非国家行为体的容纳度。①Kumi Naidoo, “Claiming Global Power: Transnational Civil Society and Global Governance”, in Srilatha Batliwala and L.David Brown eds., Transnational Civil Society: An Introduction, Bloomfield,CT: Kumarian Press, 2006, pp.51-56.以上四种理论从不同视角分析了非国家行为体参与全球治理的行动空间,其缺陷在于以一种静态的视角来分析全球治理中多元利益攸关方参与的行动逻辑。

从动态发展的角度而言,目前以城市、非政府组织、企业和智库等为代表的非国家行为体在参与全球治理的过程中呈现出两大新趋势:一是逐步从一种被动性的“供给论”转变为一种主动性的“需求论”。以基姆·莱曼(Kim Reimann)②Kim D.Reimann, “A View from the Top: International Politics, Norms and the Worldwide Growth of NGOs”, International Studies Quarterly, Vol.50, No.1, 2006, pp.45-68.和卡尔·劳斯提亚拉(Kal Raustiala)③Kal.Raustiala, “States, NGOs, and International Environmental Institutions”, International Studies Quarterly, Vol.41, No.4,1997,pp.719-740.为代表的国家供给论者认为,国家是全球治理中的关键行为体,为非国家行为体参与全球治理提供机会,旨在增强国家的权力、利益及提升国家形象。但随着全球议题治理复杂程度的提升,陷入僵局的政府间多边治理逐步暴露出自身治理能力的局限性。以托斯登·本纳(Thorsten Benner)为代表的全球治理需求论认为,国家和国际组织从一种高高在上的主导性治理行为体开始转而寻求非国家行为体的协助;而非国家行为体凭借自身在治理权威、资源调动、知识技能方面的各种优势和潜能,主动寻求参与全球治理的制度性合作来填充和弥补既有的治理空白。④Thorsten Benner, Wolfgang H.Reinicke, and Jan Martin Witte, “Multisectoral Networks in Global Governance: Towards a Pluralistic System of Accountability”, Government and Opposition, Vol.39, No.2, 2004, pp.191-210; Volker Rittberger, Global Governance and the United Nations System, Tokyo: UNU Press, 2001.

二是非国家行为体从一种“离散态”联合走向“网络化”合作,即非国家行为体参与全球治理空间呈现更大的流动性和网络弹性。朱莉·安·布德罗(Julie Anne Boudreau)强调,不同行为体的能力建设以及全球治理新空间拓展为政治交流创造了条件。对于非国家和次国家行为体而言,他们所拥有的关键性能力源于其专业性、规范性和实践性等权威基础。⑤Lars H.Gulbrandsen and Steinar Andresen, “NGO In fluence in the Implementation of the Kyoto Protocol: Compliance, Flexibility Mechanisms, and Sinks”, Global Environmental Politics, Vol.4, No.4, 2004, pp.54-75.非国家行为体在协商空间(意识上)和跨国空间(物理上)的拓展必然推动了跨国性“政治行动领域空间”的形成。⑥Julie-Anne Boudreau, “Making New Political Spaces: Mobilizing Spatial Imaginaries, Instrumentalizing Spatial Practices, and Strategically Using Spatial Tools”, Environment and Planning A, Vol.39, No.11, 2007, pp.2593-2611.在跨国空间的塑造中,不仅政府间组织,而且非国家行为体所组成的各类跨国组织、伙伴关系网络、政策倡议网络、智库间认知网络等也显示了其卓越的跨国资源调动和组织能力以及治理权威性和合法性。⑦Michele M.Betsill and Elisabeth Corell eds., NGO Diplomacy:The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations, Cambridge: MIT Press, 2008; R.Falkner,“Business and Global Climate Governance: A Neo-Pluralist Perspective”, in M.Ougaard and A.Leander eds., Business and Global Governance, London: Routledge, 2010, pp.99-117.

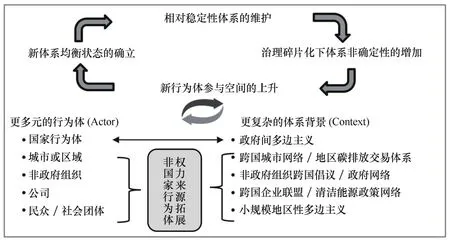

如图1所示,马修·霍夫曼(Matthew Hoffmann)指出,各类行为体的参与空间同治理环境之间存在某种均衡,当治理体系呈现碎片化且治理失效所带来的不确定性因素增加时,新行为体的参与空间就会增加,从而推动治理体系中新的制度均衡建立,以维护体系的相对稳定性。⑧Guerra F.D., Widerberg O., Isailovic M., et al., “Mapping the Institutional Architecture of Global Climate Change Governance”,IVM Institute for Environmental Studies-ReportR-15/09,Researchgate, August 13, 2015, https://www.researchgate.net/profile/Oscar_Widerberg/publication/303699731_Mapping_the_institutional_architecture_on_global_climate_change_governance_V2/links/574e823b08aec988526bcc4c/Mapping-the-institutional-architectureon-global-climate-change-governance-V2.pdf? origin=publication_detail.此时行为体同治理空间的新型互动模式必然会出现,从而推动治理体系的范式变迁。这在全球气候治理中非常明显,当以国家为代表的基于政府间多边主义的京都模式日渐僵化后,由各类非国家行为体组成的跨国城市网络、政策倡议网络、跨国企业联盟等利用了流动空间进行嵌构性治理,⑨李昕蕾:“治理嵌构:全球气候治理机制复合体的演进逻辑”,《欧洲研究》,2018年第2期,第91-116页。推动了后巴黎时代治理新秩序的形成。然而尽管学界日益关注非国家行为体在全球气候治理中不断上升的权威,①参见 David J.Gordon and Craig A.Johnson,“The Orchestration of Global Urban Climate Governance:Conducting Power in the Post-Paris Climate Regime”, Environmental Politics, Vol.26, No.4,2017, pp.694-714;Jen Iris Allan and Jennifer Hadden, “Exploring the Framing Power of NGOs in GlobalClimate Politics”,Environmental Politics, Vol.26, No.4, 2017, pp.600-620;唐昊:“非国家行为体的崛起与后美国霸权时代”,《公共外交季刊》,2015年第3期,第72-78页;庄贵阳、周伟铎:“非国家行为体参与和全球气候治理体系转型——城市与城市网络的角色”,《外交评论》,2016年第3期,第133-156页;于宏源:“非国家行为体在全球治理中权力的变化:以环境气候领域国际非政府组织为分析中心”,《国际论坛》,2018年第2期,第1-7页。但是鲜有研究对后巴黎时代非国家行为体的多维影响力谱系进行系统性探析。

图1 治理体系变迁和体系碎片化过程中的新型均衡

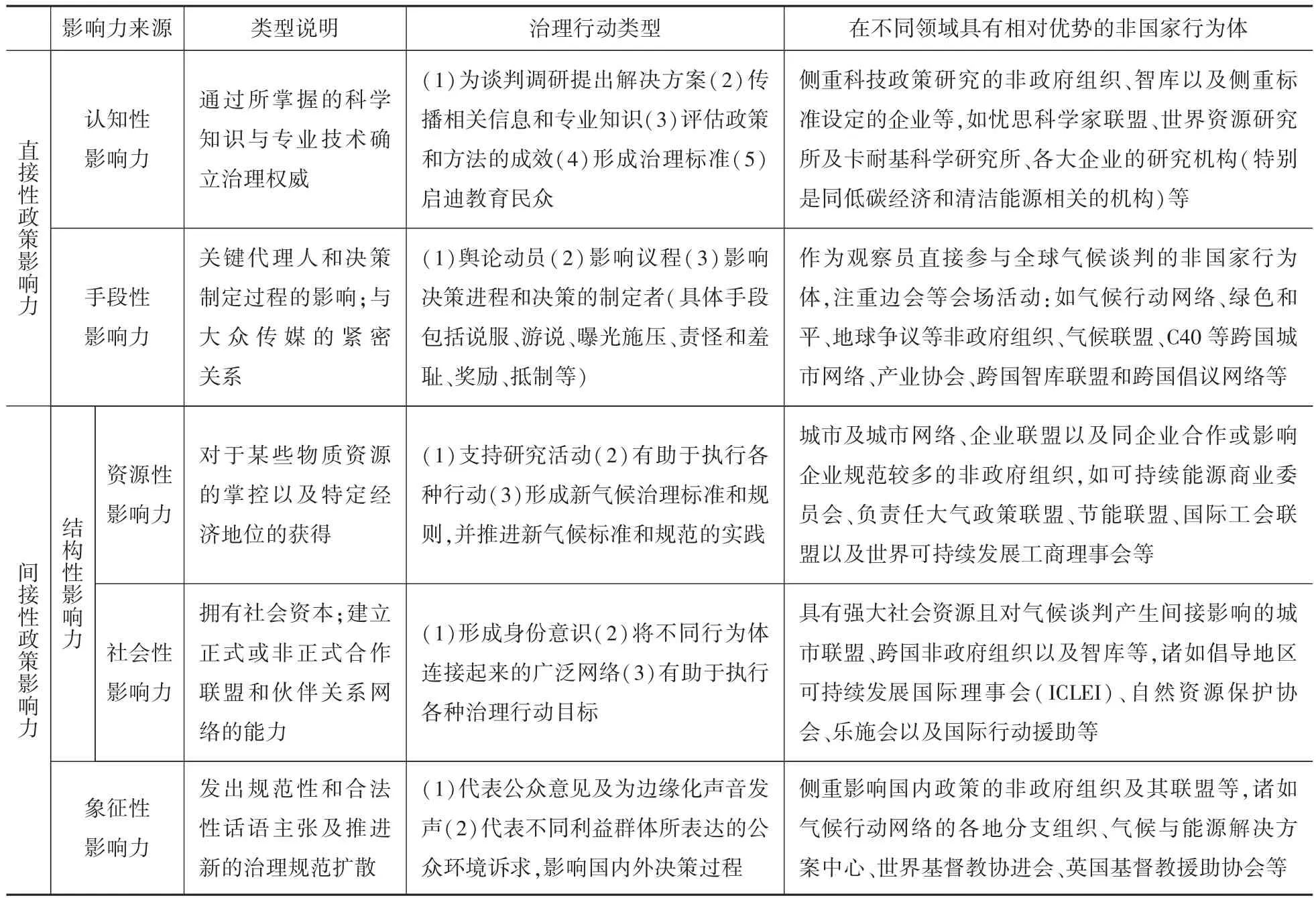

1.2 非国家行为体参与全球气候治理的影响力与行动

迈克尔·巴尼特(Michael Barnett)和雷蒙德·杜瓦尔(Raymond Duvall)曾指出,权力不仅意味着有某种资源优势而直接控制他人的强制性力量(特别是国家行为体对于武力的使用),同时也包括左右其他行为体的权威性影响力。随着国际无政府体系日益走向一种强调治理性权威的国际社会状态,②Michael Barnett and Raymond Duvall, eds., Power in Global Governance, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p.20.基于合法性权威的影响力则成为了全球治理权力谱系中的重要根基。影响力的来源可以包含物质、制度、文化等多种要素,即制度性影响力(通过规则、程序、制度来间接控制他人的权力)、结构性影响力(通过对安全、生产、金融和知识等重要结构性要素的把握来影响全球特定政治经济关系)以及生产性影响力(理念和话语影响力)。根据凯克(Margaret E.Keck)、辛金克(K.Sikkink)③Margaret E.Keck and K.Sikkink, “Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics”, International Social Science Journal, Vol.159, No.51, 1999, pp.89-101.和博斯特罗姆(Magnus Boström)等人的理论,非国家行为体的影响力来源可以划分为以下五类:认知性影响力(科学知识、专业技术)、手段性影响力(关键代理人和决策制定过程的获取途径)、社会性影响力(来自网络性社会资本的支持)、资源性影响力(获取资源和全球经济地位的途径)和象征性影响力(提出合法性道德主张的能力)。④Magnus Boström, Kristina Tamm Hallström, “NGO Power in Global Social and Environmental Standard-Setting”, Global Environmental Politics, Vol.10, No.4, 2010, pp.36-59.前两类可被视为较为直接的政策影响力,后三种则为间接的政策影响力。其中资源性影响力和社会性影响力可以被视为具有框定作用的结构性影响力,二者通过物质或者社会资本来改变其他行为体的权力运行环境,从而间接影响政策的制定和实施(参见表1)。

表1 非国家行为体参与全球治理的影响力来源和治理行动分类

以上五种影响力成为非国家行为体提升自身影响,以便在全球治理中获得治理权威的重要保障。这些影响力来源通常与特定治理活动相关,非国家行为体参与全球治理的角色界定和活动类型可以总结为九类:提出解决方案、提供信息和专业知识、影响议程、影响决策进程和决策的制定者、形成标准和规范、执行行动和践行治理、评估政策和政策反馈、代表公众意见以及为边缘化的声音发声。①See Betsill, Michele M., and Elisabeth Corell, NGO Diplomacy:The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations, Cambridge, MA: The MIT Press, 2008.这意味着非国家行为体可以在多层次上间接或直接地参与全球治理。②Frank Biermann, Michele M.Betsill, Joyeeta Gupta et al.,“Earth System Governance: A Research Framework”, International Environmental Agreements, Vol.10, No.4, 2010, pp.277-298.下面本文将非国家行为体的不同影响力来源同相应的治理行动结合起来进行分析。

在直接性政策影响力中,认知性影响力通常同提供信息和专业知识,评估政策和方法的治理实践相结合。具体而言,通过科学研究和科学评估活动,为国家政策制定以及国际协商或谈判提供科学依据,通过技术专业性带来政策合法性,促进相关国际治理标准的设定。一般而言,不同的非国家行为体所拥有和依赖的权威来源有所区别,在不同治理活动中拥有不同的比较优势。就认知性影响力而言,偏向政策研究的非政府组织以及智库和高校研究机构在提出解决方案、提供和传播信息和专业知识、评估政策和方法的结果等方面有优势,代表者为忧思科学家联盟(The Union of Concerned Scientists,简称 UCS)、世界资源研究所(The World Resources Institute,简称 WRI)等。这些组织凭借其专业性权威提供新理念以及应对问题的新方法,从而帮政府弥补治理措施真空地带。①Clair Gough and Simon Shackley, “The Respectable Politics of Climate Change: The Epistemic Communities and NGOs”, International Affairs, Vol.77, No.2, 2001, pp.329-346.

而手段性影响力往往同舆论动员、影响议程以及影响决策相关。奥利·霍尔斯蒂(Ole Holsti)和詹姆斯·罗西瑙(James N.Rosenau)曾列出国家可以用来施加影响力的五种手段:说服、给予奖励、惩罚威胁、施加非暴力惩罚和使用武力。②Ole R.Holsti and J.N.Rosenau, “The Domestic and Foreign Policy Beliefs of American Leaders”, Journal of Conflict Resolution, Vol.32, No.2, 1988, pp.248-294.除了使用武力这项,非国家行为体均可利用其中许多手段在国际环境谈判中发挥影响。其中,说服也许是使用最广泛的方式,如跨国城市网络和非政府组织会花费大量时间试图说服具有正式决策权力的政府代表接受其观点。非国家行为体参与气候治理的路径也可能包含一些胁迫措施,例如威胁和/或对被视为不合作国家施加非暴力的惩罚,如采用“责怪和羞耻”的策略,通过与媒体合作曝光不遵守承诺等行为来干预谈判,同时获得社会对其立场的支持。如气候行动网络、绿色和平、国际自然保护联盟等组织就倾向于直接参与全球气候谈判进程,通过边会活动、议程设定、排名曝光和政策报告等形式来行使其手段性影响力,以期对决策进程施加更大的影响。与此同时,一些城市、企业也开始注重同非政府组织进行合作,从而联合制定具有门槛准入性质的环境标准或经济行为准则。③Michele M.Betsill and Elisabeth Corell eds.,NGO Diplomacy:The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations, Cambridge, Massachusetts and London,England: The MIT Press, 2007.

就间接性政策影响力而言,首先看资源性影响力,这意味着掌握某些物质资源并获得特定经济地位,并且更为强大的经济实力有助于支持研究活动及执行各种行动。城市、城市网络、企业联盟以及影响企业规范较多的非政府组织(特别是工商业团体)一般拥有较多的物质影响力④Robert Falkner, “Business and Global Climate Governance:A Neo-pluralist Perspective”, in M.Ougaard and A.Leander eds.,Business and Global Governance, London: Routledge, 2010, pp.99-117.,能对决策过程产生重要的间接影响,典型代表包括,加利福尼亚州、芝加哥、伦敦、巴黎等影响力较大的次国家行为体,以及国际工会联盟(International Trade Union Confederation,简称 ITUC)、世界可持续发展工商理事会(World Business Council for Sustainable Development,简称WBCSD)等商业非政府组织。而社会性影响力是指,通过社会资本建立正式或非正式合作网络的能力,在治理过程中有助于成员之间形成集体性身份意识,在执行行动时具有更强的结构性影响力。其典型代表包括具有强大社会资源且对气候谈判产生间接影响的城市联盟、跨国非政府组织以及智库等,如C40城市气候领导联盟、倡导地区可持续发展国际理事会(ICLEI)等跨国城市网络,以及自然资源保护协会(Natural Resources Defense Council,简称NRDC)以及乐施会(Oxfam)等组织。资源性影响力和社会性影响力合在一起可以称为结构性影响力,可以通过城市、企业及企业联盟、智库、非政府组织等不同类型非国家行为体之间的广泛协作来强化其影响能力。这种治理模式更趋近于《巴黎协定》所强调的多利益攸关方参与,将来自公共部门、私营部门和全球市民社会的共同努力集结在一起,最大程度上利用城市等地方性公共权威的自主性、私营部门的资金技术实力和商业网络及包括非政府组织和智库在内的强大社会资本和规范影响力,从而将非国家行为体参与全球治理的结构性影响力和行动空间最大化。

象征性影响力是指,提出同特定规范性主张相关的合法性话语的能力,旨在为广大公众意见和边缘化声音发声,推进新的治理规范扩散。非国家行为体的影响主要体现在国内政策、项目实施以及行为体联动三个方面。在国内政策层面,以英国基督教援助协会为代表的非政府组织通过规范性宣称和说服策略等来尝试影响政府的政策制定;在项目实施层面,各跨国城市网络通过最优实践的推广来促进低碳治理规范扩散,如国际热带农业中心等非政府组织结合自身特点组织和实施了多个气候治理项目,通过项目实施带动治理规范演进;在行为体联动方面,体现为城市网络、非政府组织同企业的联合倡议行动,如倡导地区可持续发展国际理事会同世界自然基金会(WWF)及企业联盟合作,通过影响地区治理范式和行业行为规范等方式助力气候治理。

二、去气候化背景下美国非国家行为体强化治理权威的路径

特朗普政府“去气候化政策”体现在国内和国际两个层面。国内层面的去气候化政策是“主动出击式”地撤销项目和削减预算,以经济和行政手段制约气候行动。如减少了美国环保署(EPA)2018财年近三分之一的财政预算,撤销了美国宇航局预算中的四个气候研究项目;废除《清洁电力计划》,解除联邦土地煤炭开采租赁禁令及石油、天然气和页岩气开采的相关限制,为传统能源发展进行政策解禁。而国际层面的去气候化政策为“消极逃避式”退约和不作为。2017年5月召开的G7首脑峰会和7月举办的G20峰会,均因美国立场分歧未能就气候变化议题达成一致;8月美国正式向联合国递交退出《巴黎协定》文书,并将于2020年11月4日正式退出;在2017年波恩气候大会以及2018年卡托维茨气候大会期间,美国官方代表团办公室都大门紧闭,与2015年巴黎气候大会时的领导者风范有着天壤之别。在这一背景下,美国的非国家行为体做出了“应激式”的积极回应,通过多种路径来提升自身在全球气候治理中的影响力和能力,追求地方性领导力。

2.1 通过多元网络性伙伴关系来建构其结构性影响力

自2009年哥本哈根会议以来,面对政府间多边主义谈判陷入“京都困境”,美国非国家行为体开始注重通过网络性伙伴关系的构建来提升自身的影响力,这主要体现为不同层次国家行为体联盟的建立,如包括美国14个州及波多黎各的美国气候联盟(U.S.Climate Alliance)以及涉及383个城市的美国市长气候联盟(U.S.Climate Mayors)。两者分别占美国人口的36%和23%,以及经济比重的40%和27%。①Bloomberg Philanthropies, “America’s Pledge, Phase 1 Report: States, Cities, and Businesses in the United States Are Stepping Up on Climate Action”, America's Pledge, November 2017, p.96, https://www.bbhub.io/dotorg/sites/28/2017/11/AmericasPledgePhase OneReportWeb.pdf.就在特朗普宣布退出《巴黎协定》三天之后,一个史无前例的美国非国家行为体联盟“我们仍在”(We Are Still In)于2017年6月5日宣布成立,这一包容性更强的伙伴关系包括了来自美国各州、城市、企业、市民团体、非盈利组织和各大学及研究机构等1 200多个参与者,他们签署了《我们仍在宣言》,旨在通过网络性联系聚集更多的社会和市场力量,支持《巴黎协定》中的美国各项目标的实现。截至2017年10月,这个网络已经快速壮大到2 300多个成员(包括9个州、239个城市和区县、1 747个企业以及325个大学及研究机构)。这一伙伴关系网络集中体现了多利益攸关方参与的多元治理理念,将公共部门、私营部门和市民社会的努力汇聚在一起,如美国可持续发展工商理事会(ASBC)、彭博慈善基金会、C40城市气候领导联盟、环保企业家网络、倡导地区可持续发展国际理事会、世界自然基金会等组织和协调行动,其支持成员已经超越美国两党界限,涵盖了美国50个州超过1.3亿美国人(占人口总量的40%)和8.5万亿美元的经济份额(占经济总量的45%)。正是美国退出《巴黎协定》进一步刺激了多元包容性伙伴关系网络的形成,推进美国非国家行为体在去气候化政策背景下依然实现自身在全球气候治理层面的可见性,并不断提升自身的全球影响力。②同①,pp.13-14。

表2 支持《巴黎协定》的美国非国家行为体网络

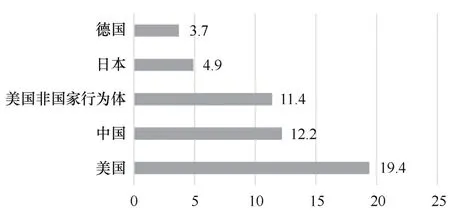

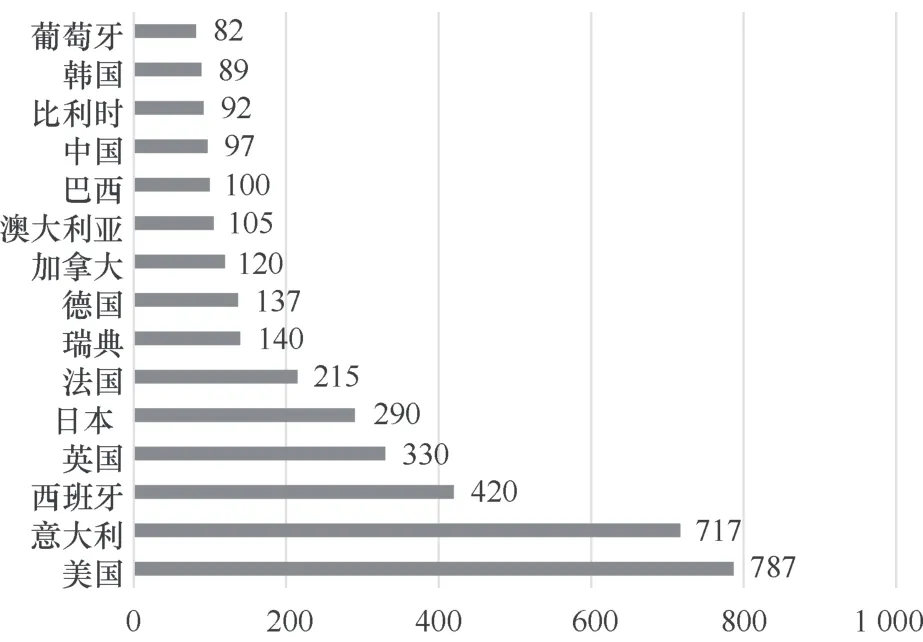

通过联合“我们仍在”联盟、美国气候联盟和美国市长气候联盟,前纽约市长和联合国特使迈克尔·布隆伯格(Michael Bloomberg)和前加利福尼亚州长杰瑞·布朗(Jerry Brown)于2017年底共同发起一项范围更大的名为“美国承诺”(America’s Pledge)的网络行动倡议,截止到2018年10月该网络包括美国17个州、540个城市和县、1 914个企业和投资者,343所学院和大学及253个社会组织,他们表示支持美国在《巴黎协定》框架下实现之前所承诺的温室气体减排目标。①Bloomberg Philanthropies, “Fulfilling America’ s Pledge:How States, Cities, and Businesses Are Leading the United States to a Low-Carbon Future”, America's Pledge, 2018, p.4, https://www.bbhub.io/dotorg/sites/28/2018/09/Fulfilling-Americas-Pledge-2018.pdf.得益于既有的社会性影响力和资源性影响力优势,“美国承诺”倡议网络包括的非国家行为体占美国总人口的49%(1.59亿),其中经济总量占美国国内生产总值(GDP)总量的54%(11.4万亿),二氧化碳排放占美国总排放的35%(2.3 Gt CO2e)。如果将其同其他大国对比的话,这些非国家行为体的经济体量之和仅次于美国和中国,位列世界第三,总量相当于日本的两倍、德国的近三倍(参见图2),体现了其在全球气候治理中日益攀升的结构性影响力和地区性领导力。

图2 美国支持《巴黎协定》的州及城市同其他大国的GDP对比(单位:万亿)

2.2 通过议题引领和主场峰会来提升手段性影响力

同历次政府间气候谈判缔约方会议平行召开的气候边会是众多非国家利益攸关方参与全球气候治理最为重要的路径之一,各类非国家行为体可以通过会议观察员的身份来分享信息、引领议题以及发挥边会的机制性影响。特朗普宣布退出《巴黎协定》导致2017年的波恩大会上官方“美国角”的缺失。但美国非国家行为体却发起了声势浩大的地方气候行动展示,迈克尔·布隆伯格出资搭建的“美国气候行动中心”在气候大会会场附近开放,超过100位来自美国各州和地方政府、私营部门和学术界的参与者支持与声援《巴黎协定》。①美国气候行动中心的规模足有27 000平方英尺,是之前美国角的十倍之大且举办了44次边会活动,不仅引领了很多气候议题,同时还形成了巨大的社会影响力。在会上,布隆伯格和杰瑞·布朗作为联合主席在会上发布“美国承诺”网络行动倡议。同时还出版了《美国的承诺1阶段:美国各州、城市和企业正在加紧气候行动》报告,并将此报告提交给《联合国气候变化框架公约》执行秘书帕特里西亚·埃斯皮诺萨(Patricia Espinosa)。该报告概述了当前美国非国家行为体的气候政策和行动,并确定了中短期可以强化地方行动的治理领域。②笔者注:美国承诺整合和量化美国国家、城市和企业的行动,以减少温室气体排放,从而支持《巴黎协定》目标。2018年布隆伯格又向波兰卡托维茨气候大会提交了所承诺的第二阶段报告,即《履行美国的承诺:各州、城市和企业如何引领美国走向低碳未来》,其中汇总和量化了美国非国家行为体的行动潜力,包括这些行动如何促进《巴黎协定》中所规定的美国排放目标的实现。③Bloomberg Philanthropies, “ Fulfilling America’ s Pledge:How States, Cities, and Businesses Are Leading the United States to a Low-Carbon Future”, America's Pledge, 2018, https://www.bbhub.io/dotorg/sites/28/2018/09/Fulfilling-Americas-Pledge-2018.pdf.与此同时,匹兹堡市长比利·佩杜托(Bill Peduto)在会上代表所有美国市长反驳特朗普政府的立场,并基于上述报告的结论从气候治理实践和科学能力分析层面引领了气候大会的讨论议题。

除了议题引领之外,美国非国家行为体也很看重地方峰会在全球治理中的号召力和影响力。2017年12月5日,芝加哥与气候与能源全球市长盟约(the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)共同举办了首届北美气候峰会。④同时峰会得到了乔伊斯基金会(the Joyce Foundation)、麦克阿瑟基金会(the MacArthur Foundation)和皇冠家族慈善(the Crown Family Philanthropies)的支持和赞助。在此次峰会上,来自世界各地的50多名地方领导人继续讨论“自下而上”的气候行动,并重申了他们致力于应对全球气候变化的决心。前总统奥巴马发表了主旨讲话,强调了非国家行为体支持美国气候承诺的重要性。除了支持“美国承诺”的倡议,超过50位全球市长在峰会上签署了《芝加哥气候宪章》(Chicago Climate Charter),⑤40多位美国市长以及十多位来自世界各地的市长,如墨西哥市长米格尔·安赫尔·曼塞拉(Miguel Ángel Mancera)、温哥华市市长格雷戈尔·罗伯森(Gregor Robertson)、巴黎市长安娜·伊达尔戈(Anne Hidalgo)等。这是针对气候变化的首个次国家行为体国际宪章,它代表了世界上50多个城市承诺继续采取积极的气候行动,以履行《巴黎协定》的目标,确保了地方气候行动在全球治理中的领先地位。⑥峰会上还举办了第五届C40城市彭博慈善奖,从而奖励那些在应对气候变化过程中最具创新力和最有影响力的市长们。该奖项分别颁布给来自美国和世界其他地区的两位获奖者。A-merica’ s Pledge, “Mayor Emanuel and Global Mayors Sign the Chicago Climate Charter at the North American Climate Summit”, https://www.americaspledgeonclimate.com/news/mayor-emanuelglobal-mayors-sign-chicago-climate-charter-north-americanclimate-summit/.值得注意的是,美国非国家行为体还注重通过全球峰会的形式将其影响力全球化。布朗同《公约》秘书处合作于2018年9月12日至14日在加利福尼亚州旧金山召开了全球气候行动峰会(Global Climate Action Summit),旨在将各个国家领导人、地方官员、企业、科学家、非政府组织等社会力量汇集起来应对气候变化,加强全球碳减排努力。⑦Global Climate Action Summit, “Summit Outcomes”, https://www.globalclimateactionsummit.org/summit-outcomes/.本次峰会特别注重同联合国等国际组织和跨国企业的合作,体现为多元参与的联合主席制,包括前加州州长布朗、《公约》执行秘书帕特里西亚·埃斯皮诺萨、印度汽车巨头马恒达集团的总裁阿南德·马恒达(Anand Mahindra)以及联合国秘书长的城市与气候变化特使布隆伯格。⑧其下的顾问委员会也包括多元参与者:C40的执行主任马克·瓦茨(Mark Watts)、国际气候行动网络的执行主任沃尔·哈麦丹(Wael Hmaidan),致力于可持续发展的全球商业网络(BSR)总裁阿伦·克莱默(Aron Cramer),WWF气候和能源实践项目领导曼努埃尔·普勒·瓜维达尔(Manuel Pul Gar-vidal),致力于改善企业环境、社会和治理实践的美国投资者和环境领袖联盟Ceres的主席明迪·鲁勃(Mindy Lubber)。Global Climate Action Summit, “ Advisory Committee”, https://www.globalclimateactionsummit.org/advisory-committee/.在此次峰会上,与会者做出重大气候承诺,以支持巴黎气候行动的五个关键领域,即健康能源系统、包容性经济增长、可持续社区、土地和海洋管理以及气候变化投资,以推动全世界范围更广泛的承诺并加速行动。①Global Climate Action Summit, “Summit News”, https://www.globalclimateactionsummit.org/summit-news/.

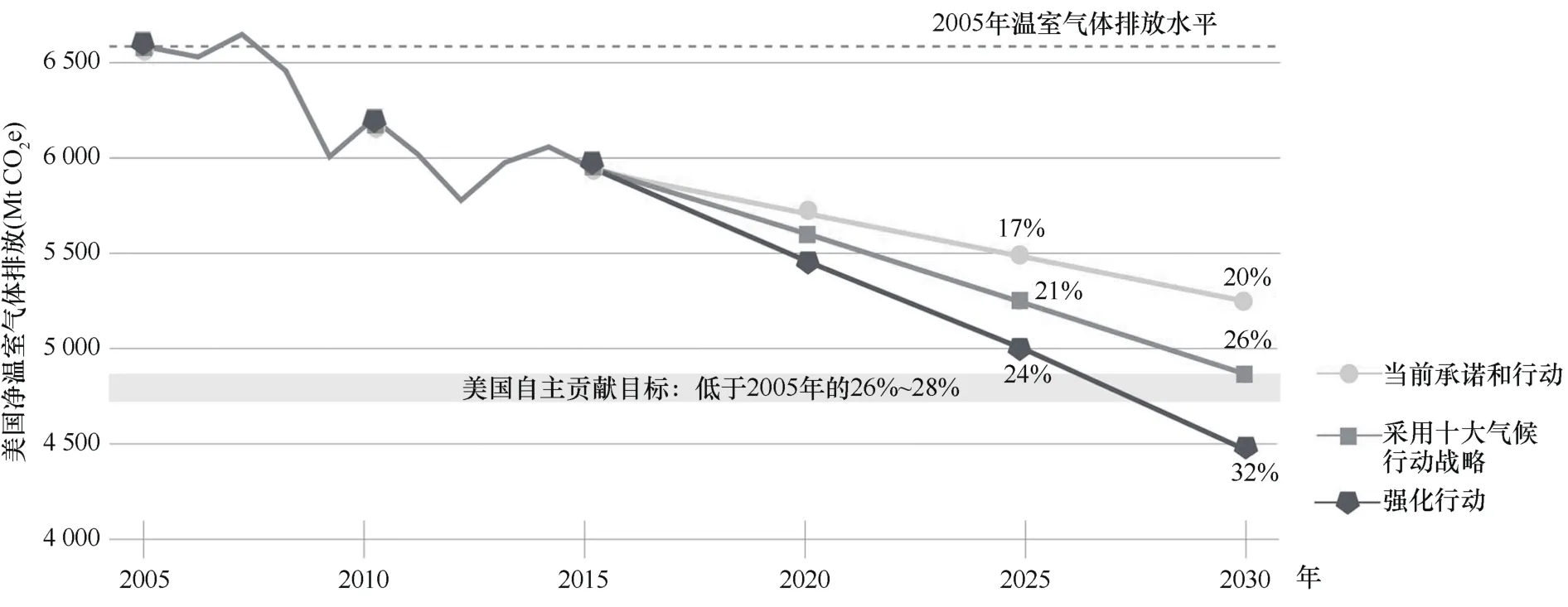

2.3 通过权威性和系统性研究强化认知性影响力

美国非国家行为体注重通过严谨的科学研究和发布系统性追踪报告来提升其认知性影响力。如上述《美国承诺》系列报告是国际社会第一次专门讨论和分析特朗普政府宣布退出《巴黎协定》后美国非国家行为体气候行动范围和规模的报告。该报告量化分析了公众对协议的支持程度,通过科学性的知识权威建构来增强非国家行为体实现《巴黎协定》中美国国家承诺的信心。如《履行美国的承诺》报告指出,根据目前美国各州、城市和实体经济的承诺,加上市场力量,到2025年,美国的排放量将比2005年的水平低17%,已经可以完成美国当初承诺目标的三分之二;②根据奥巴马所提交的《巴黎协定》国家自主贡献目标,至2025年,美国温室气体排放将比2005年水平降低26~28%。如果采取“我们仍在”联盟所制定的十大气候行动战略(Ten Climate Action Strategies),则可以实现21%的减排;③十大气候行动战略包括:(1)双倍提升可再生能源目标;(2)加快煤炭发电退出;(3)鼓励住宅和商业建筑能效提升;(4)建筑能耗的电力化;(5)加速电动汽车(EV)的使用;(6)逐步减少高污染液压油的使用(HFC);(7)禁止矿井甲烷泄漏;(8)减少城市甲烷泄漏;(9)制定碳封存的区域战略;(10)组建国家碳定价联盟。如果在此基础上进行强化行动,则可以实现24%的减排,离国家目标只有2%的差距(参见图3)。

图3 三种行动情景模式下美国近期和长期气候减排目标的实现路径(单位Mt CO2)

在提升认知性影响力方面,美国智库和科学家团体发挥了更为重要的作用。虽然受制于美国两党选举的国内政治,美国气候政策一直处于左右摇摆的状态,但美国学界在全球气候研究中一直处于领先地位,尤其在海平面变化、长期气候变化、渔业或畜牧业与气候变化、适应气候变化、交通与气候变化、建筑与气候变化等领域处于优势地位。比如在对国际气候谈判提供重要知识支撑的联合国政府间气候变化专门委员会(以下简称IPCC)的前五次评估报告撰写过程中,来自美国的科学家在IPCC工作组中作为召集人、主要作者、贡献作者和评审编辑的人数一直居于首位。④前总统奥巴马卸任后在权威期刊《科学》发表题为《不可逆转的清洁能源发展趋势》的长文,指出经济发展可以同能源耗费相脱节;美国企业在清洁能源方面的投资增加;美国风力和太阳能电力成本显著下降,正经历重要的低碳转型期。Barack Obama,“The Irreversible Momentum of Clean Energy”, Science, Vol.355,No.6321, 2017,pp.126-129.虽然特朗普政府削减了气候变化研究的大量经费,但是对很多州和城市等次国家行为体以及智库研究机构和非政府组织的气候研究影响并不是很大。很多地方公共研究部门和社会组织可以通过同私营部门合作来补充其研究所需资金,如继2015年成立突破能源联盟(Breakthrough Energy Coalition)之后,以比尔·盖茨(Bill Gates)为首的来自全球顶级科技、互联网公司、工业集团和投资集团的商界领袖于2016年12月宣布成立“突破能源风险投资基金”(BreakthroughEnergy Ventures,简称BEV),初始资金募集超10亿美元,专注于清洁能源创新项目,充分体现出跨国公私合作伙伴关系的优势。皮尤研究中心(Pew Research Center)作为美国侧重于独立民调研究的高端智库,每年都推出关于气候变化民意和清洁能源发展的系列研究报告,如2016年皮尤研究中心展开了关于气候政治的系统性调研,指出大部分美国民众支持风能(83%)和太阳能(89%)发展以扩大可再生能源供应。①Cary Funk and Brian Kennedy, “The Politics of Climate Change”, Pew Research Center, http://assets.pewresearch.org/wpcontent/uploads/sites/14/2016/10/14080900/PS_2016.10.04_Politics-of-Climate_FINAL.pdf.2018年该中心最新调查报告称,根据26个国家的民调显示,大部分国家将气候变化、恐怖主义和网络安全视为对国家安全的首要威胁。除中东和北美地区,欧洲、亚太、非洲和拉美地区的公众均认为全球气候变化是最重要的威胁。同2015年相比,气候变化在全球威胁认知中的占比直线提升(从46%上升至67%),成为网络安全(从30%升至61%)之后上升幅度排名第二的全球威胁。该类智库通过科学调查来强调气候变化的民意基础,从而提升自身在气候治理中的认知性影响力。

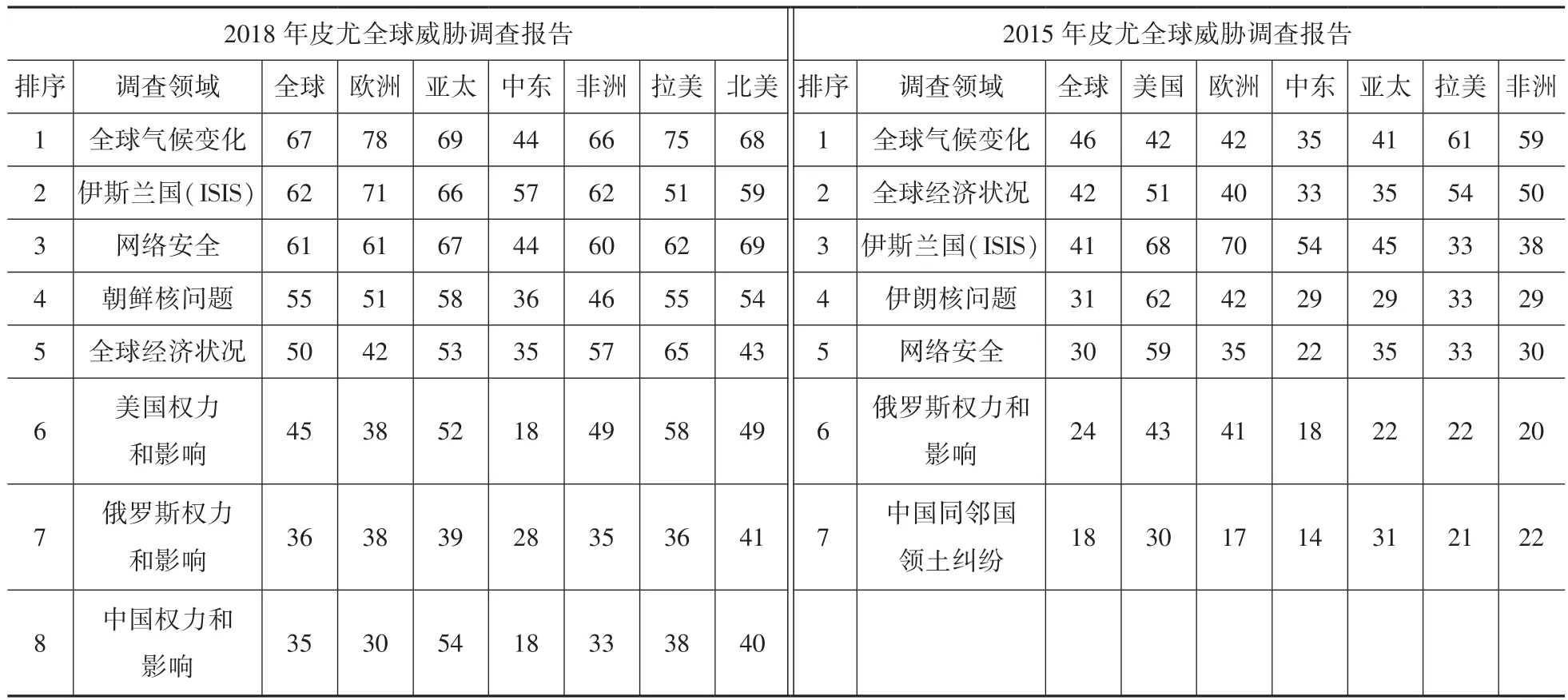

表3 2015年和2018年皮尤全球威胁调查报告比较(数据为百分比)

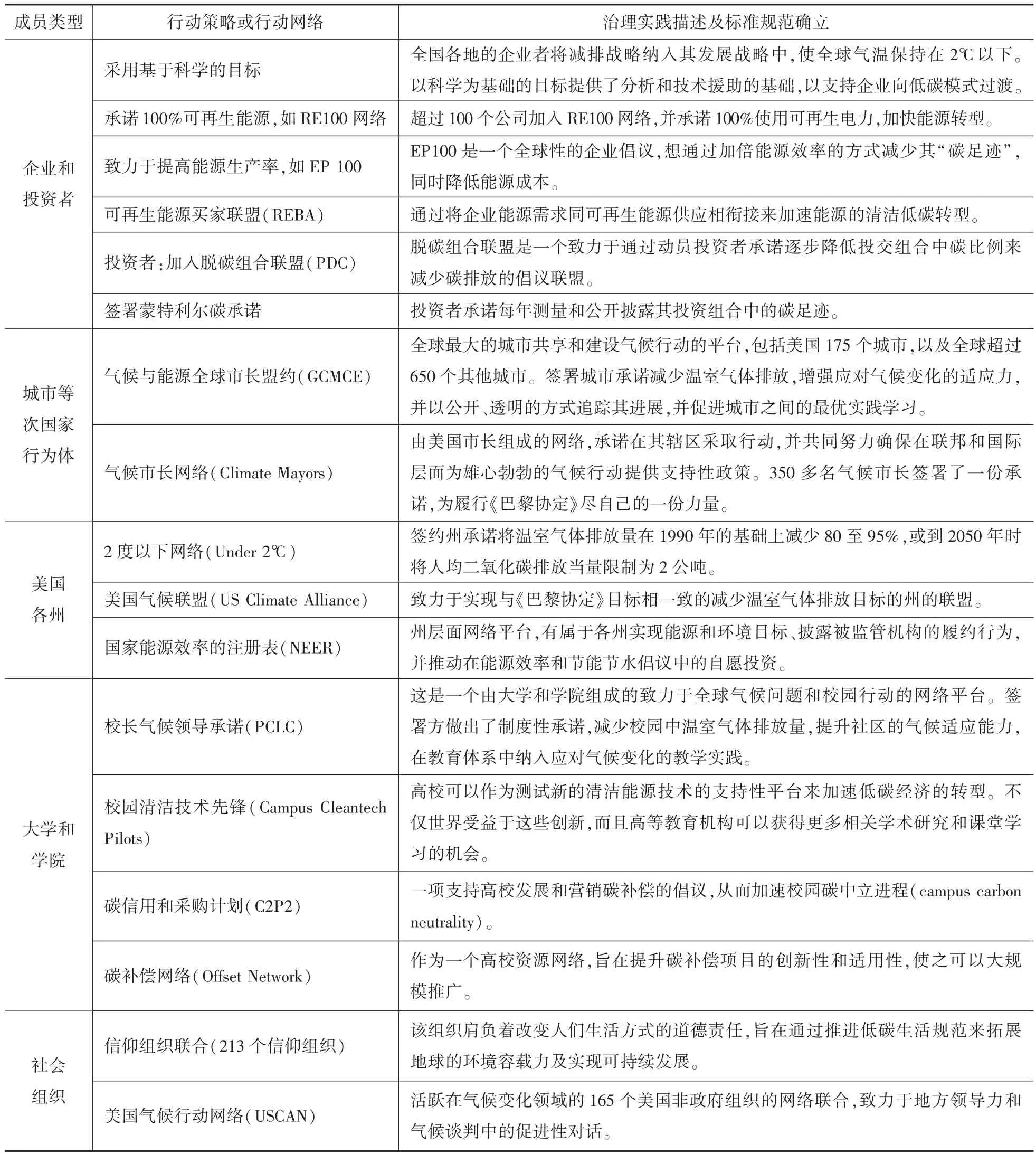

2.4 把握政治机会并塑造集体认同以增显象征性影响力

自2009年哥本哈根会议以来,由于“自上而下”的京都模式暴露出越来越多的机制僵化和执行困境,越来越多的非国家行为体开始通过正式和非正式的互动渠道提升自身在气候谈判缔约方会议(COP)中的影响力。非国家利益攸关方的参加不仅提升了各方信息交流的透明度,为正式的气候谈判提供大量新的解决方案,同时为气候变化谈判之外的议题进入谈判提供契机。自2014年利马会议(COP20)以来,关于“自下而上”模式的探讨已经成为气候治理模式变迁的重要方向,希望通过促进公共部门、私营部门和全球市民社会的联合行动来弥补国家层面温室气体减排同最终2℃目标实现之间的“排放差距”。①See SanderChan, Clara Brandi, and Steffen Bauer,“Aligning Transnational Climate Action with International Climate Governance: The Road from Paris”, Review of European, Comparative and International Environmental Law, Vol.25, No.2, 2016, pp.238-247;Thomas Hale, “All Hands on Deck: The Paris Agreement and Nonstate Climate Action”, Global Environmental Politics, Vol.16, No.3,2016,pp.12-22.利马会议推动了《利马巴黎行动议程》(LPAA)的达成,②LPAA, “Lima-Paris Action Agenda: Joint Declaration”,December 31, 2014, https://www.civilsdaily.com/unfccc-updateslima-paris-action-agenda/.旨在提供更多的参与性渠道和制度性保障,从而鼓励众多的非国家行为体参与联合国主导的《公约》核心治理框架。基于此,公约秘书处建立了非国家行为体气候行动区域(NAZCA)平台,其中包含了由城市、企业、投资者和民间组织等所组成的77个跨国合作机制,共提出了12 549项气候变化承诺。③行为体包括城市(2 508个)、地区(209个)、企业(2 138个)、投资者(479个)和民间社会组织(238个)。 NAZCA,“Global Climate Action”, UNFCCC, May 17, 2017, http://climateaction.unfccc.int/.在该平台中,美国各类非国家行为体充分把握了这一政治机会,积极参与平台行动,其温室气候减排承诺数量近800个,位列全球首位(参见图4)。这种全球倡议行动不仅有助于提升美国非国家行为体在全球气候议题的引领能力,还显示了其地方行动在全球层面的可见性和影响力。

图4 非国家行为体气候行动区域平台(NAZCA)中各国非国家行为体的承诺数量比较(前15位)

以气候行动网络(CAN)为例,这是包括来自120个国家的1 100个非政府组织所组成的伞形联盟。自建立之初就活跃在联合国气候变化大会上,作为非政府组织群体的代表发声,负责与《公约》秘书处对接。其中,美国气候行动网络(USCAN)是美国活跃在气候变化领域的165个非政府组织的网络联合。④既包括一些国际环境非政府组织,如世界资源研究所(WRI)、世界自然基金会(WWF)、地球之友(FoEI)、乐施会(Oxfam);也包括美国本土的社会组织,如美国救援行动(ActionAid USA)、节能联盟(Alliance to Save Energy)、塞拉俱乐部(Sierra Club)、可持续美国(Sustain US);还包括一些联盟性组织,如可负担能源联盟(Alliance for Affordable Energy)、气候教育联盟(Alliance for Climate Education)、切萨皮克气候行动网络(Chesapeake Climate Action Network,简称 CCAN)等。其目标是建立一个强大、包容、互信的美国非政府组织网络,在缔约方会议上通过积极推动“促进性对话”来塑造集体认同。⑤在美国气候行动网络(USCAN)《2017—2022战略计划》中,提出了八大优先议题:建立来源于草根的影响力;全球气候倡议;社会与环境正义的气候适应与减缓;社会与经济正义转型;土地、农业和气候变化;反对化石燃料的公共运动;联邦监督:抵制与机会;百分百可再生能源。通过这八大优先议题,实现从连接(信息流动和关系建立)到结盟(发展和扩散共同的观点),再到生产(强化集体身份和行动)的转变。2015年气候变化巴黎大会上所确定的“促进性对话”机制,旨在围绕全球减排差距、长期减排目标以及如何弥合差距三大议题展开讨论。⑥“COP23第一周场内速递”,关于 2018促进性对话(Talanoa对话)的内容,创绿研究院,2017年 11月14日,http://www.ghub.org/? p=8083。2016年底的马拉喀什会议决定,就促进性对话的组织安排同各缔约方开展包容和透明的磋商。在2017年的波恩会议上,主席国斐济正式将来年举行的促进性对话命名为“塔拉诺阿对话”(Talanoa Dialogue),⑦笔者注:塔拉诺阿(Talanoa)是太平洋岛国语言中的词语,意为彼此分享故事、培养共情和互信,并为集体利益做出明智决定。旨在通过“分享故事、培养共情”的形式使对话参与方建立理解和信任,提高认识,共同寻求解决问题的方法。公约网站为此专门设立了一个网上平台(https://talanoadialogue.com),向缔约方和所有非缔约方开放,任何机构都有权提交与对话主题相关的信息。同时邀请缔约方和非缔约方合作,举办全球性、区域性、国家性和地方性不同层面的活动来支持对话机制的落实。另外,斐济和波兰两主席国利用当年各类会议、论坛、网络会议等途径,就塔拉诺阿对话相关问题听取缔约方和非缔约方的意见。这种以提倡包容、鼓励参与、保证透明为原则的开放性对话机制为非国家行为体的参与提供了重要的政治机会。①笔者注:在2018年4月至5月举行波恩谈判会议期间,塔拉诺阿对话三个主题讨论分为6个小组平行举行,每个小组包括30名缔约方代表和5名非缔约方代表,使非国家行为体更多参与到议题引入和政策制定进程中。美国气候行动联盟联同其他非政府组织联盟利用“塔拉诺阿对话”的政治契机来发表自己的观点,强调透明与充分交流有助于体现弱势群体的治理诉求并促进基于社会公正的气候适应行动和能源低碳转型,推动多元包容性对话机制的落实。该联盟充分利用了IPCC于2018年10月发布的《全球温升1.5℃特别报告》的契机提升话语空间,②笔者注:联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)于2018年10月在韩国仁川发布了《全球温升1.5度的特别报告》(Special Report on Global Warming of 1.5℃,简称 SR15)。 报告指出,到2030年全球就有可能升温1.5℃,1.5℃与2℃的气候影响差异显著,当温升超过1.5℃到达2℃时,将带来更具破坏性的后果。推进基于1.5℃目标的强化行动在2018年卡托维茨会议(COP24)上的进一步深化,特别体现在《巴黎协定》落实细节制定中。

三、美国地方气候行动的兴起对于后巴黎时代气候格局的影响

“自下而上”的巴黎模式转型为非国家行为体在全球气候治理中发挥更大影响提供了重要契机。面对特朗普的“去气候化”政策,美国地方气候行动的快速崛起及网络化的发展趋势都使其成为气候治理中重要的力量,对后巴黎时代的气候治理格局形成不容小觑的影响。

3.1 通过地方性气候领导力的塑造推进气候引领格局多元化

与前总统奥巴马政府相比,特朗普政府在应对气候变化领域的态度反转在一定程度上为全球气候变化行动蒙上了阴影。首先,作为全球最大经济体、第二大碳排放国和最大的历史累积排放国,美国国家自主减排贡献方案的目标难以实现,并且也为沙特、卡塔尔等一些当时迫于国际舆论压力而签署《巴黎协定》的国家提供了不履约的理由。其次,气候资金缺口难以弥补,包括美国计划为气候变化公约秘书处提供的21%核心预算、美国国内环保和海外援助项目支出,以及发达国家2020年前每年向发展中国家提供1 000亿美元的资金承诺。③杨璨:“特朗普元年气候成绩单争议不断”,《文汇报》,2018年1月6日,第5版。与此同时,随着难民危机和民粹主义的持续发酵,欧盟在全球气候治理中提供公共产品的意愿和能力都有所下降,其领导力日渐式微。在目前全球气候治理出现领导力赤字和规范退化的背景下,美国非国家行为体开始强调地方气候领导力的塑造,进而推动了多元化气候引领动力格局的形成,成为全球气候行动中新的动力引擎。

美国地方气候领导力的定位同其日益积极的地方气候外交密不可分。特朗普宣布退出《巴黎协定》的第二天,时任加州州长的杰瑞·布朗就宣布启程访问中国,为应对气候变化寻找“外援”,在清洁能源技术、碳交易市场机制等方面寻求与中方加强合作。加州拥有全美最大的碳交易体系,已经同加拿大魁北克省对接,布朗希望与中方协商碳交易市场对接事宜。④加州有比较先进的低碳清洁技术创新中心和孵化中心,包括氢燃料电池、碳捕捉和碳封存、清洁煤、智能电网技术,可以同中国进行深入合作。“美地方政府挺《巴黎协定》加州州长来华洽谈”,新华社,2017年 6月 3日,http://www.xinhuanet.com/world /2017-06 /03 /c_129624170.htm。而美国纽约前市长迈克尔·布隆伯格则于2017年6月2日到访巴黎,与巴黎市长安妮·伊达尔戈(Anne Hidalgo)和法国总统马克龙会谈,寻求欧盟国家的支持,他强调美国人不需要华盛顿履行在巴黎许下的承诺,美国人也不会让华盛顿阻挡其履行承诺。布隆伯格承诺向协调《巴黎协定》的联合国机构提供1 500万美元的资金援助。在 2018年波兰卡托维茨会议上,“我们仍在”与世界环境基金合作设立美国气候行动中心,除了众多的边会活动,他们还通过美国前首席气候律师兼谈判代表苏·比尼亚兹(Sue Biniaz)和美国气候变化特使托德·斯特恩(Todd Stern)等人进一步游说并协调各国谈判代表团,这些地方性气候外交将进一步提升后巴黎时代气候领导模式的多元化。①We are Still In, “The Many Faces of U.S.Climate Action at COP 24”,December 31,2018, https://www.wearestillin.com/news/perspectives-minnesota-delegate-many-faces-us-climate-actioncop24.

与此同时,以美国气候行动联盟为代表的非国家行为体联盟倡导地方气候领导力的规范建构和人才培养。2017年他们所倡导的领导力发展计划(The Leadership Development Program,以下简称LDP)旨在提升市民社会的气候治理领导能力,使其对各国政府提出更具影响力和引领力的低碳倡议,促使政府层面制定更为雄心勃勃的气候变化政策和目标。LDP计划召集了来自发展中国家的学员,通过“边学边做”的形式就其领导技能进行培训和辅导,旨在培养引领气候行动的社会活动家。如在政策领域上,学员能够参与国家和国际的战略政策辩论,从而提出政策建议,与政府和其他利益相关者建立伙伴关系;在能力建设上,根据其专业目标和兴趣,发展在政策、宣传、交流和项目管理方面的领导技能和能力。②“The Leadership Development Program (LDP)”, USCAN,http://www.climatenetwork.org/campaign/leadership-developmentprogram.这种针对气候领导人才的培养项目更显示了美国非国家层面推进多元化气候引领格局的努力和信心。

3.2 通过地方治理实践及规范标准来影响气候治理模式

从气候治理多边进程看,传统的气候谈判更多聚焦于如何分配减排义务,但《京都议定书》的谈判和履行过程说明了这种方式容易陷入长期博弈和讨价还价的困境,达成的协议往往是各种利益的妥协,缺乏力度。因此,2015年达成的《巴黎协定》建立了一种各国自主提出贡献目标的气候治理制度,基于各自能力的原则给予各国更多的灵活性和自主性。如果说京都模式的动力来自于自上而下设定发达国家减排指标的方式来推进气候谈判,那么“自下而上”的巴黎模式的动力来源则是各国自主贡献背后的气候治理实践。在低碳转型国际大趋势下,能否在低碳技术和应对气候变化的实践中占据优势地位将会决定一国在未来国际体系中的发展格局。同之前主要由气候谈判来决定气候治理的格局相反,在后巴黎时代,来自于地方的气候治理实践及其所承载的低碳规范标准将在更大程度上推动和影响气候谈判的展开。

以“美国承诺倡议”为例,它的成立将多元伙伴关系的网络治理模式进一步向前推进,通过不同非国家行为体的治理实践和规范标准的设立来展示美国支持《巴黎协定》并引领气候治理的决心。美国各州、城市、大学、企业和其他地方行动体依靠自身不同的优势和行动特点来践行应对气候变化的承诺。如美国企业正在向低碳经济转型,美国近半数的大公司至少有一个气候减缓或清洁能源目标,将低碳战略纳入其日常工作。美国很多州和城市地方政府开始投资绿色可持续基础设施、提出雄心勃勃的可再生能源承诺以及致力于减少碳足迹。如加州地方政府在落实和实施气候变化相关法规政策或行动方案的过程中,通过同倡导地区可持续发展国际理事会、加州能效合作联盟等组织进行合作来联合推出低碳治理标准。这种可推广、可复制的温室气体控制机制,保障各地方政府在应对气候变化的实施计划上大致同步。③范式化的温室气体控制推进机制包括,编制基准温室气体(GHG)清单、设定减排目标、制定减排计划、实施减排措施和监控进度并评估结果。林炫辰,李彦,李长胜:“美国加州应对气候变化的主要经验与借鉴”,《宏观经济管理》,2017年第4期,第87-92页。美国的大学和研究机构正致力于清洁能源技术的开发,同时认为高等教育机构拥有能力、有潜力、也有必要来教育和塑造未来美国的气候领导精英人才。各类社会组织更多从价值规范的角度来倡导新的实践行为,比如通过促进性对话机制将其所倡导的规范进一步体现后巴黎时代的治理规则细节谈判中(参见表4)。总之,这些地方气候行动实践及其所推进的气候治理规范标准会随着美国地方领导力的兴起而具有更多的国际影响。

表4 参与“美国承诺”倡议网络的各类非国家行为体治理实践分类

3.3 在后巴黎时代的盘点监督机制中有更多话语权

《巴黎协定》仅是对整体治理框架的一些原则性规定,用以解决某些格局性问题,面对美国宣布退出《巴黎协定》,各方在2016年的马拉喀什会议上都决定要尽快完成协定后续40多项实施细则的谈判。这些谈判主要是围绕基于“国家自主贡献”模式的最大短板展开的,即重点克服仅由各国自己提出目标而导致的全球行动力度不足,难以解决全球气候变化困境的问题。在2018年卡托维茨会议上,各国终于就《巴黎协定》谈判细则落实的“规则书”(rule book)达成共识。其中在非国家行为体和IPCC科学报告的推动下,规则书中对于1.5℃目标的话语态度由“注意到”(note)变为“欢迎”(welcome),并且强化了基于不同能力原则的透明度机制以及定期评估全球行动进展的“全球盘点”制度等。

以评估集体行动进展并促进各方提升贡献力度的全球盘点为例,在2017年的波恩会议上,《巴黎协定》特设工作组(APA)围绕全球盘点实施模式等议题进行谈判。全球盘点被分为准备阶段、技术层面和政治层面三部分,①准备阶段将于2021年或2022年开始,各方将以促进性、透明的方式讨论所有投入,并为政治层面的对话与讨论奠定良好的基础。“斐济·波恩——COP23第一周场内速递”,创绿研究院,2017 年 11 月 14 日,http://www.ghub.org/? p=8083。准备阶段将于2021年或2022年开始,然而非国家行为体在讨论2020年之前进行预盘点和预对话时已经发挥了不可忽视的作用,一方面为政府层面的全球盘点预先提供信息,在后续的政治进程中发挥营造舆论的作用;另一方面,非国家主体在技术进程中凭借自身的技术和专业优势发挥积极推动作用。又如在实施2023年全球气候行动盘点的方法细则中,强调了非国家行为体在监督技术开发和转移过程中的重要作用。本质上而言,全球五年盘点机制同“塔拉诺阿对话”的开展有一定的相似性和关联性。首先,针对的对象一致,都旨在评估实现《巴黎协定》长期目标的集体进展,都涉及长期盘点和评估标准;其次,执行方式一致,都是以促进的方式来进行,并为提升国家自主贡献行动提供信息;最后,实践框架一致,两者都同国家自主贡献的周期是一样的(均以五年为一个周期)。②苟海波(外交部气候变化特别代表):《对话气候治理》(论坛发言),珞珈环境法讲坛第六十六讲,2018年3月16日,会议发言笔录。基于此,“塔拉诺阿对话”被很多国家视作是《巴黎协定》全球盘点的一次预演。由于非国家行为体在2018年“塔拉诺阿对话”促进性对话模式中拥有关键性参与权和议题引导权,因此在后巴黎时代的治理细则落实、盘点机制和监督机制等领域也拥有更多话语权。如美国气候行动联盟针对促进性对话和五年盘点的设计提出很多建议,特别是在“预盘点”机制方面,指出为了监督国家自主贡献目标的进度和实现程度,强烈建议在COP24和COP25会议上设计一个2020年之前的正式性预盘点(Pre-2020 Stocktake),各国提交的自主贡献更新目标必须比目前的目标更加雄心勃勃,只有这样才能保证各国不会在实现1.5℃目标面前错失良机。③笔者注:值得注意的是,联合国将于2019年举办由各国领导人参加的气候变化峰会,旨在2020年之前进一步强调各国行动同1.5℃目标之间的巨大差距,从而敦促各国领导人在既有国家自主贡献目标基础上提高行动力度,采取更多的减排措施来弥补这一差距。

3.4 发展中国家将面临更为复杂的气候谈判格局

随着非国家行为体在全球气候治理中的参与度不断提升,全球气候谈判格局变得日益复杂。非国家行为体的“准”国际法主体地位日益提升,他们以地方层面的软法规范(如《芝加哥宪章》和《美国承诺》等倡议)来间接影响后巴黎时代气候法律规范的制定,甚至有更多机会直接或间接参与《公约》框架的议题设立和议程管理。相比于欧美国家,以中国为代表的新兴发展中大国由于自身社会组织的国际化水平低,并且缺乏在国际层面同非国家行为体互动的经验以及相应的应对能力,这种发展趋势对于中国在后巴黎时代气候谈判格局中获得更多制度性影响力形成不容忽视的挑战。

具体而言,在2017年波恩会议上(FCCC/SBI/2017/5号文件)专门就非国家行为体的制度性参与渠道问题作出详细探讨,如鼓励未来的主席在资源允许的情况下,探讨如何使非政府组织能够与缔约方进行公开对话,酌情由非政府组织同主席团和秘书处共同制订对话的议程和方案;探讨如何增强网上登记系统的能力,使各类参与方,如缔约方和观察员国、政府间组织、非政府组织以及应邀参加具体活动的专家能够更灵活地参与各项活动。2018年卡托维茨会议达成《巴黎协定》原则实施的细节“规则书”之后,非国家行为体利用“塔拉诺阿对话”等制度性参与渠道不断提升在全球盘点监督、透明度原则和“共同但有区别性责任”原则的平衡、资金援助机制、损失与损害机制等方面的话语权。①张晨阳:“国际应对气候变化所致小岛屿国家损失和损害研究”,《太平洋学报》,2017年第9期,第11-23页。不可否认的是,大部分活跃的非国家行为体主要来自北美和欧盟等国家,某些组织所持立场更与部分发达国家一致,可能会产生不良利益导向和观念偏见,从而对新兴发展中国家形成挑战。以“共区原则”为例,该原则的内涵在后巴黎时代的谈判中正逐步发生演进,即从基于发达国家和发展中国家历史责任区分的定位,逐步过渡到更强调面向1.5℃强化目标的共同减排责任,特别是推动排放大国自主贡献目标的继续提升。基于此,发展中国家在气候谈判中一方面要注重强调“共区原则”、透明机制和全球盘点中基于不同国情的“各自能力原则”;另一方面注重优化同各类非国家行为体的互动,如推进跨国城市网络、国际公私伙伴关系、多元跨国伙伴关系网络的发展来更好地调动治理资源,特别是通过推进本土社会组织的国际化发展,及气候公共外交的灵活开展来提升自身的气候话语权。

四、结 语

气候治理作为一种跨界性多层治理诉求,必然要求主权国家之外的其他社会力量参与和协助。在全球气候治理范式从“京都困境”过渡到“巴黎模式”的转型过程中,以城市、跨国企业、非政府组织、研究机构为代表的非国家行为体因其自身优势,在全球气候治理中发挥了独特的地方气候引领力。后巴黎时代的全球气候治理将是来自公共部门、私营部门和社会部门的多利益攸关方就共同管理环境事务而进行多元协调并采取联合行动的持续性过程。2017年美国宣布退出《巴黎协定》虽然使国家层面多边主义治理的有效性受到严重冲击,但另一方面而言,被激化的各类非国家行为体充分利用“自下而上”巴黎模式所带来的各种制度性参与路径,依靠网络性伙伴关系建设不断提升自身治理行动在国际层面的可见性。基于对去气候化背景下美国非国家行为体多维影响力(结构性、手段性、认知性和象征性影响力)的分析,可以看出以美国为代表的地方气候行动的兴起对于后巴黎时代的气候格局走势具有不可小觑的影响。

从“自上而下”制定强制减排目标的京都模式到“自下而上”强调国家自主减排软约束的巴黎模式,全球气候治理模式的变迁凸显了国际环境法体系的“软法”转向。以非政府组织、企业及企业联盟、跨国城市网络为代表的非国家行为体虽然无法享有主权国家所享有的国际表决权和投票权、条约缔结权等,但已经享有了包括知情权、参与权、咨商权等在内的诸多权利,同时承担了大量气候软法的整理、编撰和发布工作,成为国际环境法实施和监督的重要参与者。②刘长敏:“论非国家主体的国际法律地位”,《现代国际关系》,2004年第2期,第34-39页。他们积极投身于各种气候治理活动,通过建立跨国倡议网络,传播创新性的国际规范和共同信念来提升其影响,特别是通过地方治理实践以及规则标准的设立来影响全球气候治理实践模式,这些都推动了非国家行为体在国际软法体系中不断提升其国际法律人格,从而寻求“准国际法主体”或“有限国际法主体”的地位。③笔者注:比如目前国际非政府组织参与国际事务的权利得到了少数国际组织有条件、有限度的承认,但附有诸多限制,如联合国经社理事会赋予国际非政府组织咨询地位时,要求国际非政府组织要有自己的总部、执行机构和行政人员,具有不受政府机构控制的独立资金来源以及能在专业领域处理问题的能力等。比如从2018年卡托维茨会议的“塔拉诺阿对话”机制来看,非国家行为体积极把握现有的制度性参与契机在全球气候政治中不断追求地方治理权威的确立。即使面对特朗普政府的全面去气候化政策,美国非国家行为体从未放弃对于地方气候领导力的追求,并且希望能够在后巴黎时代的规则制定、规范确立和软法约束等方面发挥结构性影响。鉴于这一趋势,以中国为代表的新兴发展中大国在参与后巴黎时代的气候治理过程中,更需要注重同国内外各类非国家行为体的良性互动的开展。这不仅涉及发展中国家权益的确保以及国家形象的提升,同时还考验了中国在全球气候治理中更好发挥引领协调能力的治理智慧及策略选择。