谋反之侯刘埶墓的重新解读“有”“无”之间的密码

文 图/刘照建

『宛朐侯埶』金印

徐州汉墓发现众多,大大小小有千余座,其中谋反之侯刘埶墓虽然没有像楚王墓开凿规模宏大的墓室,也没有出土数量众多的精美文物,然而却是一座具有重要学术价值的墓葬,它从未被盗掘、墓主身份清楚、文献有明确记载,这是徐州地区目前发现的唯一一座具有以上3个要素的墓葬,准确解读这座墓蕴藏的历史信息,将有助于解决长期以来悬而未决的西汉前期楚王墓墓主归属问题,今天让我们从1994年刘埶墓的发现发掘开始,重新解读这座墓的文化密码。

未被盗掘的汉墓

徐州市区西北部有一座历史名山九里山,最高海拔134米,面积百余公顷,因东西长九里而得名。徐州历来为兵家必争之地,在几千年的战争岁月里,九里山发挥了抵御强敌、固守家园的重要作用,历代进攻和坚守徐州的战斗大多是在九里山前展开,《水浒传》中的一首歌谣:“九里山前摆战场,牧童拾得旧刀枪。顺风吹动乌江水,好似虞姬别霸王”,道出九里山的战略作用。九里山是楚汉鏖兵的战场,著名的琵琶曲《十面埋伏》以九里山前古战场为背景,描写了楚汉战争的激烈场面。历史上战争多次在九里山展开,主要原因是这里山头林立,沟壑纵横,便于埋伏和守护,而居住在彭城的王侯们,死后也选择埋葬其间,则是看中这里地形复杂,能够保护其墓葬不被盗掘。在绵延不断的九里山主峰北侧,形成了簸箕山、米山、火山、水山等群山相连的地形地貌,于是以刘埶为首的达官显贵选中这块“风水宝地”,几乎每一个山头都被占据,营建“因山为陵”的竖穴崖洞墓,在九里山的庇护之下,隐藏在小山之中的墓室完好的保存两千余年。

刘埶墓位置示意

1994年2月,当地村民上山采药时,在簸箕山顶部发现一座汉墓,徐州博物馆工作人员闻讯后赶赴现场,对其进行清理发掘,从而找到一座从未被盗掘的汉墓。

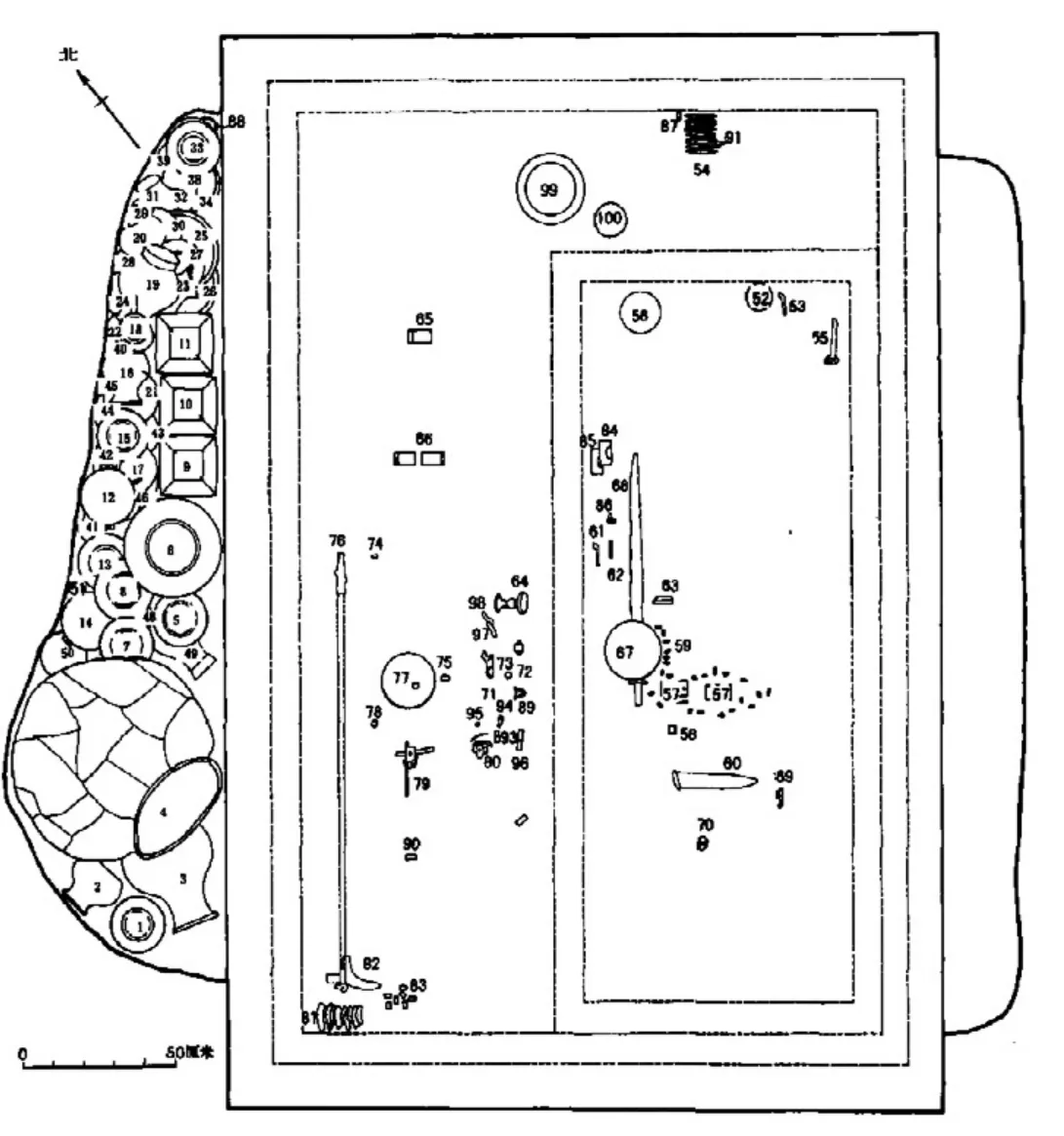

簸箕山又叫郭庄山,海拔86.9米,是九里山山峰之一,石灰岩山体,石质较好,墓室在小山顶部,呈竖井形式向下开凿,墓圹长3.6米、宽2.6米、深8.1米,竖穴墓道共用9层封石封填,封石大小及每层数量不一,排列紧密,中间填以红黏土夯实,确实起到很好的防护作用。在发掘过程中,工作人员在墓圹竖穴的西北部发现一个三角形盗洞,从上向下洞径逐渐缩小,盗洞在深约2.3米处的第二层封石消失,紧密排列的封石让盗墓者无法下手,盗洞内发现一枚“开元通宝”,说明不早于唐代开元年间曾有盗墓者光顾,但无功而返。当时考古工作者发掘这座墓也用了一个月时间,才完整将墓室揭露出来。墓室位于竖穴底部,长3.5米、宽2.4米,地面铺碎石子,根据朽木痕迹判断,葬具似为套合的一棺一椁,安葬墓主一人,随葬品放置在棺内及棺椁间西侧、北侧的边厢、足厢中,共计发掘出土陶器、铜铁器、金银器、玉石器和骨器等随葬器物100件(组),与同级别墓葬比较,刘埶墓出土的随葬品数量偏少,档次偏低,未见玉衣(玉面罩)、玉琀、玉握、玉塞以及玉枕等敛葬玉器,但也不乏具有重要价值的精品,出土的“宛朐侯埶”金印是目前所知最早的龟钮金印,金带扣、人物画像镜内容丰富、工艺精湛,均具有较高的研究价值和艺术价值。

刘埶墓剖面

刘埶墓平面

复原墓主身份

簸箕山汉墓出土的“宛朐侯埶”金印,印面呈正方形,印文是阴文篆书,印通高2.1厘米,边长2.3厘米,重127克,是目前徐州千余座汉墓中出土的唯一金印,也是目前考古发掘出土时代最早的龟钮金印,无疑是该墓中最有价值的随葬物品,但是它的价值不在于印章用黄金制作,而在于刻在印章上的“宛朐侯埶”四个字,它确切地告诉我们墓主的名字为“埶”,并曾被封为“宛朐侯”。《史记》《汉书》中均有刘埶的相关记载,刘埶是汉高祖刘邦的侄子、西汉第一代楚元王刘交之子以及参加“七国之乱”的第三代楚王刘戊的叔父,他一生最重要的事迹是“封侯宛朐”和“参与谋反”。鉴于楚元王刘交在汉初的地位和影响力,公元前156年汉景帝即位后,刘埶即被封为宛朐侯,《汉书·楚元王列传》记载:“文帝尊崇元王,子生,爵比皇子。景帝即位,以亲亲封元王宠子五人:子礼为平陆侯,富为休侯,岁为沈犹侯,埶为宛朐侯,调为棘乐侯。”但小小的宛朐侯根本满足不了刘埶的胃口,他想当更大的王,像他父亲刘交那样,于是在汉景帝三年,当吴楚等七国打着“诛晁错清君侧”旗号谋反时,刘埶也加入这场声势浩大的叛乱活动。但尚未能叱咤风云,在西进途中就受到梁国军队的坚决抵抗,同时汉景帝派周亚夫为太尉,三个月平复“七国之乱”,吴王刘濞败逃东越身首异地,楚王刘戊等人也先后自杀。

有关刘埶的最后结局,史书相关记载有四条:《汉书·景帝纪》:“楚元王子埶等与濞等为逆,朕不忍加法,除其籍;毋令污宗室。”《汉书·王子侯表》:“宛朐侯埶,楚元王子,四月己巳封,三年,反,诛。”《史记·孝景本纪》:“三年正月己巳,赦天下,六月乙亥,赦亡军及楚元王子埶等与谋反者。”《史记·惠景间侯者年表》:“宛朐,楚元王子,侯。元年四月己巳。三年,侯埶反,国除。”

以上记载表明,刘埶谋反后结局有除籍、诛杀、赦免和国除四种说法。宛朐侯之后再无嗣封,国除应没有疑义,究竟其是否被诛杀和赦免则有不同看法。刘埶墓的发掘使我们有进一步明确认识:首先墓室规模缩小,竖穴北壁距墓底2米处有一水平凹槽,表明准备进一步开凿洞室,但是由于某种原因放弃,而是把竖穴底部作为放置棺室的墓室,并开凿东西两个小龛放置器物。停止修筑墓葬原因很多,直接原因是墓主的死亡,即使墓主是不受处罚的谋反者,如果死亡其墓葬的修筑也必须停工,而墓主死亡原因很多,病死、诛杀都有可能,因此不能简单理解为仅仅是谋反的处罚。其次,虽然随葬器物数量偏少,但是金印、金带扣和精美的人物画像镜还是能够代表其列侯身份;没有使用敛葬玉器,诚然是降低规格,但是放在“七国之乱”之后的历史环境下,由于战争的破坏,当时确实也没有足够人力财力去制作敛葬玉衣,同期的顾山汉墓、翠屏山汉墓、土山寺汉墓,墓主并没有谋反,普遍不使用敛葬玉器,不能因此认定是对谋反的处罚。另外西汉列侯的丧葬制度较为复杂,列侯墓封土高度是其身份级别的重要标识,《周礼·春官·冢人》郑玄注:“《汉律》:‘列侯坟高四丈,关内侯以下及庶人各有差。’”徐州地区汉墓开凿在小山的顶部,并堆筑封土,封土周边有石砌墓垣,远远低于四丈的规定,但是如果以山体为算,又远远高于四丈的规定,因此《汉律》规定的“列侯坟高四丈”对徐州地区无任何意义,不能从封土高低判定是否被处罚。以上分析表明,景帝对刘埶确实采取了怀柔政策,下诏赦免了刘埶等人,刘埶仅被国除而没有被诛杀,并在其死后,以列侯之礼安葬,只是规格略有降低。

《汉旧仪》云:“诸侯王,黄金玺,橐驼钮;列侯三公、前后左右将军,黄金印,龟钮,文曰章;中二千石,银印,龟钮;千石至二百石,皆铜印,鼻钮,文曰印。”“宛朐侯埶”印纽作龟形,用黄金制作,印制规格符合列侯身份。汉印发现数量较多,一般有官印和私印两种,但是“宛朐侯埶”印文同时含有官职和人名,这在出土汉代玺印中非常少见,个中意味耐人咀嚼,这与发现于海昏侯墓的“大刘记印”龟钮玉印,两者有可比性和共同之处,也是既非官印又非私印,曾引起学界和坊间的多种猜测。信立祥先生指出,“实际上这枚奇怪的玉印,正是刘贺被废后,囚禁于昌邑王故宫的十一年间,非王非侯非庶民尴尬身份的真实写照”。“宛朐侯埶”也是如此,用黄金制作,刻上个人官职和名字,这样一枚不伦不类的印章无非是内心纠结的刘埶想表明自己的身份是列侯,它如同海昏侯墓出土的“大刘记印”一样,表达一个身败名裂的列侯的悲哀念想。

“宛朐侯埶”印章的出土使得墓主身份清晰明确,这对西汉列侯制度研究也具有重要意义。西汉列侯可分为三种,即功臣侯、外戚恩泽侯、王子侯,汉初列侯多居住于长安,文帝二、三年两次诏令列侯就国,文帝二年(公元前178年)诏曰:“今列侯多居长安,邑远,吏卒给输费苦,而列侯亦无由教训其民,其令列侯之国。”刘埶被封为宛朐侯(宛朐又作冤句,汉初属梁国,景帝时划入济阴郡,故城在今天的山东菏泽西南),但其居于楚都彭城,死后葬于徐州九里山系的簸箕山。刘埶墓的发掘表明,一些受封的王子侯同居住在长安的列侯一样,居于诸侯王国,享有封国的食邑,但不像诸侯王那样必须葬于封国。

与西汉时期受封列侯的数量相比,已发现身份明确的列侯墓数量比较少,全国范围内统计不超过20座,未被盗掘的更是少之又少,仅有屈指可数的湖南长沙軑侯、陕西西安富平侯、江西南昌海昏侯等几座侯墓。就徐州地区而言,虽然汉墓发现众多,未被盗掘的宗室墓也有几座,如徐州东区的翠屏山刘治墓、黑头山刘慎墓以及北区的火山刘和墓,遗憾的是,这些墓主在历史上籍籍无名,只言片语的记载也没有,不能确定其是否封侯,以致在学术研究上价值大打折扣;到目前为止,楚王刘氏家族的墓葬除了龟山刘注墓外,其他史书上有记载的人物却一直没有发现相对应的墓葬,刘埶是刘注之后的第二人,但是刘注墓多次被盗,而刘埶墓却保存完好,具有典型标本意义,因此宛朐侯刘埶墓的学术价值巨大,在徐州地区无出其右,对于同期大型王墓或中小型汉墓分期断代研究,尤其是对于同时参加“七国之乱”叛王刘戊的葬地确定起到重要的参考作用。

学界显然意识到这是个重要发现,让出土实物说话,将解开一段不为人知的历史。首先是参加发掘的主要工作人员梁勇先生撰文,对刘埶墓及相关问题进行详细考释,基本弄清刘埶其人其事,纠正文献记载的错误,认为刘埶是自杀或忧郁而死的可能性较大。学者们普遍认识到这座墓和墓主的特殊性,正如发掘报告结语指出的,西汉早期楚王墓排序问题一直没有得到圆满解决,而参加七国之乱的第三代楚王刘戊墓葬的判定是关键,刘埶墓的发掘为解决这一问题提供了有力佐证。梁勇先生也认为:“刘埶与第三代楚王戊同时参加七国之乱,死期接近,其出土遗物对判断刘戊墓将起重要作用。刘戊墓这一标尺一定,前几代楚王墓的排序便易认定了,该墓的发掘对研究徐州汉代王侯墓葬将起重要作用。”

发掘结束到现在20余年过去了,其间有学者在相关研究中利用刘埶墓的材料,主要着眼于刘埶墓中代表身份和等级的随葬品以及未完工的墓室的特点,与其他谋反诸侯王进行比较研究,但所得出结论未被认同,以致直到今天还不能明确刘戊葬地。事实上,对谋反之王的处罚文献有明确记载,葬制礼仪上不外乎缩小墓葬形制和降低随葬品的档次,况且在安葬过程中,中央朝廷还派员监督,《汉书·景帝纪》记载:“列侯薨,遣太中大夫吊祠,视丧事,因立嗣。其葬,国得发民挽丧,穿复土治坟,无过三百人毕事。”刘埶墓的发掘,不过从实物上证明文献记载的正确性,就谋反降低规格而言,对于其他谋反诸王的研究借鉴意义不大。相反,运用刘埶墓材料研究西汉前期楚王墓,如果转换一下思路,从那些不代表身份和等级的陪葬品中比对,或许能够解决其他叛王墓葬的归属问题。

解开尘封两千年的历史

那些不代表身份和等级的陪葬品,即是墓主无论被处罚与否都能够使用的随葬物品,这类物品墓内出土很多,且具有时代性和可比性,通过比对两墓是否随葬同类器物,即可大体断定两墓是否属于同一时代,从而确定另一座墓墓主的归属。汉代除了玉器代表身份和等级外,其他如陶器、铜器、铁器、石器、骨器以及钱币等不具有等级意义器物的甚多,都可以进行比对研究。为增加研究可行性,我们尽量选择具有明显断代意义的器物进行比较,具体对刘埶墓而言,铜镜和钱币是比较合适的选择。然而刘埶墓出土有3枚铜镜,却没有发现一枚钱币,如何进行比对研究呢?正是在这“有”“无”之间,蕴藏着解开历史之谜的密码,让我们从铜镜入手,先观其“有”,再看其“无”。

观其“有”

刘埶墓出土的3枚铜镜分别是夔凤纹镜、人物画像镜和蟠螭纹镜。夔凤纹镜直径13.4厘米,窄边卷沿,三弦钮,圆钮座,座外侧有一周铭文:“安乐未央修相思□勿相忘”,铭文首尾间以一鱼相隔,外区以云雷纹为地,主纹是三组变形的夔凤纹;人物画像镜直径18.4厘米,兽形钮,兽作龟身龙首,兽钮周围环绕四条腾跃游走的虺龙,镜背主纹为四组对称、内容基本相同的画面,四组间以树纹相隔,共铸造出32人、8虎、4豹、16树、12山峰;蟠螭纹镜直径9.4厘米,亦为兽形钮,圆钮座,云雷纹地纹,窄边卷沿,钮座上有图案似龙形,钮座外为三组相互缠绕的蟠螭纹。这3枚铜镜中断代意义明显的是夔凤纹镜,铭文镜出现于西汉早期,盛行于西汉中期,刘埶墓出土的铜镜,表明公元前154年前后铭文镜在徐州地区已经出现,这是目前汉代楚国出现较早的铭文铜镜,年代约在汉景帝时期,即第三代楚王刘戊时期。

刘埶墓出土夔凤纹镜

刘埶墓出土人物画像镜

刘埶墓出土蟠螭纹镜

人物画像镜是目前发掘出土的唯一西汉早期画像镜,有学者认为该镜“或许就是在当地铸造的”,由于目前所知的出土汉镜仅此一枚,孤例不立,只能说明不晚于公元前154年前后,徐州地区人物画像镜开始出现。另外人物画像镜和蟠螭纹镜的兽形钮,突破西汉早期镜的三弦钮式,夔凤纹镜的钮外圈铭文出现,均具有鲜明的汉镜特点,说明西汉早期后段楚国铜镜已发生变化,逐步摆脱战国镜影响。

反观已经发掘的狮子山楚王陵,长期以来被认为墓主是第三代楚王刘戊,过去学者讨论狮子山墓主时,除墓葬形制之外,更多关注的是玉器、陶俑、钱币和印章等具有断代意义的器物,而铜镜很少引起关注。实际上铜镜具有十分重要的断代意义,尤其是通过与纪年明确的刘埶墓铜镜比较,必将进一步明确狮子山楚王陵的墓主和时代。

狮子山楚王陵出土铜镜40多枚,主要出土于西一侧室中。镜面尺寸大小不等,小者10余厘米,大者30余厘米,纹饰图案多样,以战国晚期至西汉前期流行的变形夔龙缠枝菱形纹为主。我们选取目前已经公布的两枚铜镜与刘埶墓出土铜镜作进一步比较,其一为蟠螭三菱纹镜,直径18.5厘米,三弦钮,圆钮座,图纹比较精细,主纹为三蟠螭纹,蟠螭头向钮座,角与钮座外弦纹相接,蟠螭的身躯和足均为弧形蔓枝,勾连缠绕,从蟠螭的下腹部向右伸出一菱形纹;其二为龙凤鸟纹铜镜,镜面平直,立樯式素窄缘边,三弦钮,几何形点状底纹,主题纹饰为变形四叶四蒂纹,柿蒂外叶瓣间分布四只展翅飞翔的鸾鸟,四叶瓣内有变形二龙二凤。

狮子山楚王陵出土蟠螭三菱纹铜镜

狮子山楚王陵出土龙凤鸟纹铜镜

两枚铜镜的蟠螭三菱纹和龙凤鸟纹饰,三弦钮和几何形点状底纹,尤其是龙凤鸟纹镜的主体纹饰由四大扁页形花纹组成的“亞”字形,都是典型的战国镜特征,如果不是在狮子山楚王陵中出土,毫无疑问被认定为战国镜,当然即使出土于汉墓,可能也是沿用战国镜范制作,铜镜特点与刘埶墓有显著不同。宛朐侯埶与楚王刘戊生活在同一时代,死亡时间也很接近,一为侯,一为王,二者生前在居住宫室、出行礼仪方面有差别,死后敛葬玉器的使用也有差别,但是日用生活品不会有太大的差别,有学者指出:“徐州出土铜镜墓葬主人的身份等级与随葬铜镜的规格虽然有些差异,但目前的资料显示,诸侯王墓出土铜镜不象西汉南越王墓和满城中山王汉墓那样,具有较高的规格或水平。”狮子山是一座被盗掘的王墓,但是盗墓者是从右上角拉出塞石,进入主墓室实施盗掘,而位于左侧的西一侧室没有被盗扰,这里是储藏楚王日常生活用品的府库,完整保留了楚王当时的生活用品。常规而言刘埶墓出现的三类铜镜,刘戊墓内也不会缺少,然而狮子山楚王陵40余枚铜镜,却没有一枚铭文镜和人物画像镜;即使两墓都出现的蟠螭纹镜,刘埶墓铜镜为兽形钮,纹饰铸造较深,有浅浮雕的效果,狮子山则镜面较薄,纹饰较浅,二者特征也不相同,充分说明狮子山墓主生活时代可能尚未出现这三类铜镜,其墓主时代要早于公元前154年,那就很可能是公元前179年去世的第一代楚王或者公元前175年去世的第二代楚王。李银德先生等在研究刘埶墓的画像镜时指出,当时此类镜很稀少,可能仅见于中原地区的诸侯王、列侯使用,但是狮子山楚王陵却没有发现人物画像镜,如果该墓墓主是同时代的刘戊,墓内却没有发现此镜,岂不匪夷所思。因此就铜镜而言,狮子山楚王陵墓主与宛朐侯刘埶生活不是一个时代,其墓主不是谋反之王刘戊。这就是刘埶墓传递给我们的重大历史信息。

看其“无”

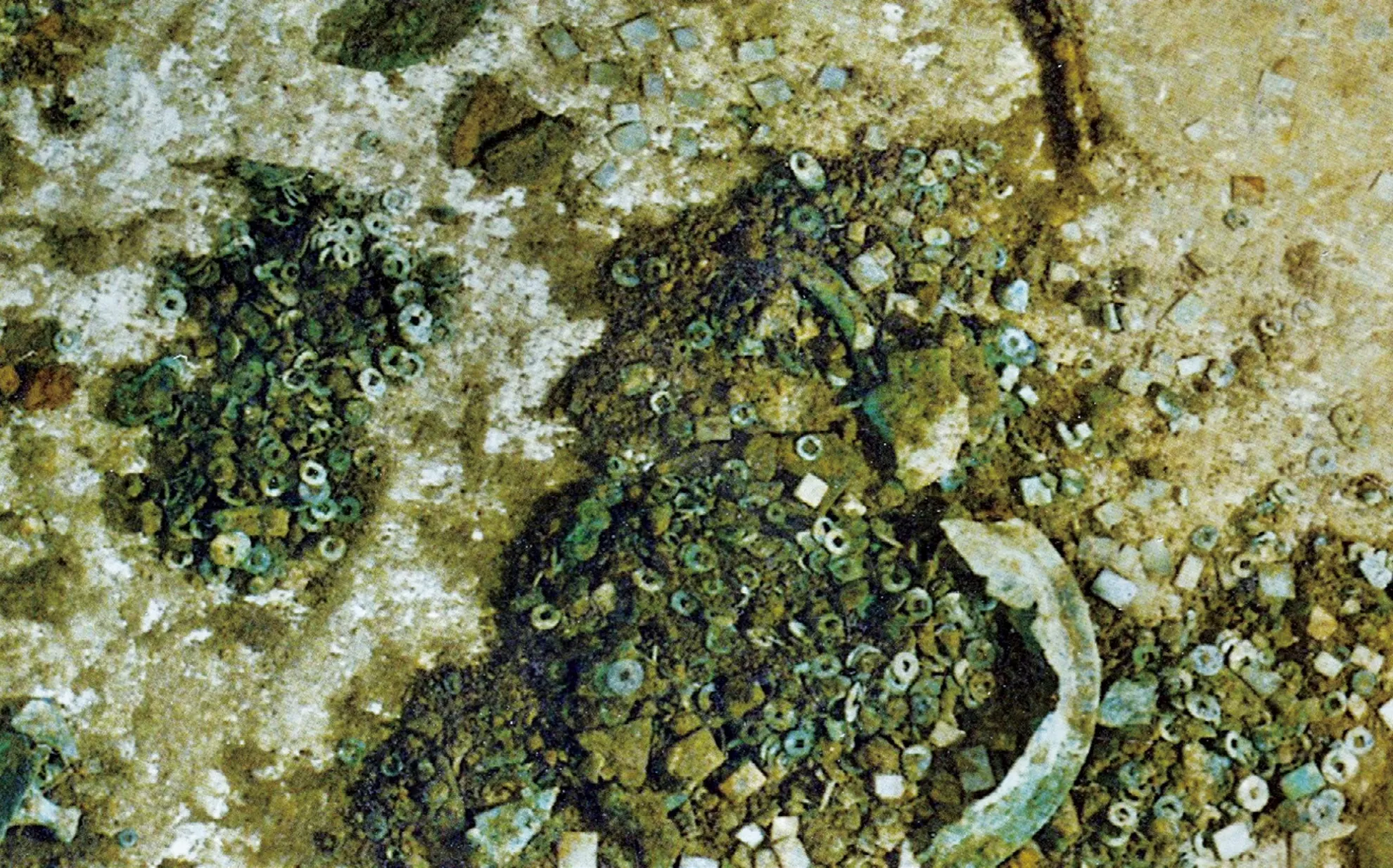

狮子山楚王墓东一侧室内铜钱出土现场

北洞山楚王墓耳室前塞石上被盗钱币散落情况

刘埶墓一枚钱币也没有随葬,其真实原因需要结合当时社会背景来解读。作为“侯”的刘埶,按照西汉初期的惯例,完全可以使用玉衣敛葬,与之相邻的火山刘和墓,史书没有记载,却使用银缕玉衣,然而刘埶因参与谋反,墓内未使用玉衣葬制,甚至连更低一级的玉面罩也未使用,确实受到了相应的处罚,敛葬规格有所降低。但是刘埶墓内也随葬有金印、金带扣、韘型玉佩、玉璏和银刷、银帽等标志其身份地位的物品,同时还有其他精美的铜镜和价值不菲的弩机、戈、鐏、镦、剑等兵器,墓室外部还设置了陪葬俑坑,这些都需要巨大的花费,说明刘埶经济上还是比较富足的,然而墓内一枚钱币也未随葬,个中原因值得深思。试想“七国之乱”后,战争对社会财富消耗巨大,整个社会遭到严重打击,处于崩溃的边缘,刘礼被嗣封为第四代楚王后,面对的主要问题是如何收拾楚国残局,平稳度过战后危机。一方面安抚叛乱的刘氏宗室成员,另一方面稳定社会经济秩序,必须禁止随葬钱币,才能帮助保持市场拥有量、保证货币正常流通、保障社会正常运行。因此刘埶墓没有钱币随葬,不是对刘埶谋反的处罚,而是第四代楚王刘礼实行禁止随葬钱币的结果。刘埶墓不是孤例,在同时代的安葬在簸箕山周围的墓葬,如九里山M1、M2,米山M1、M2、M3、M4,与簸箕山相距不足千米,应为刘埶同一家族的墓葬,从随葬器物来看,时代大致与刘埶墓相同或略晚,也都不再出现钱币。分布在徐州周围的顾山汉墓、绣球山汉墓、韩山M1、后楼山汉墓,大致也与刘埶墓时代相同,均为西汉早期偏后,这些汉墓在中小型墓葬中规模较大,随葬器物颇丰,有的还随葬玉衣套,亦均无钱币随葬。这种现象应该不是偶然,证明确实执行了禁止随葬钱币政策。在前期楚王墓中,狮子山楚王陵出土钱币17万余枚,北洞山楚王墓出土5万余枚,唯独驮篮山楚王墓没有发现钱币,即使该墓被多次盗掘,但是以钱币之微小,不可能一枚都没留下,这说明驮篮山根本没随葬钱币,所处时代与刘埶墓相当。

另外,在驮篮山楚王墓南侧顾山顶部发现一座汉墓,该墓有面积较大的封土堆,封填方法与西汉宛胸侯刘埶墓相同,西北部有一规模较大陪葬坑,也与刘埶墓相同,徐州地区中小型汉墓中设置陪葬俑坑较少见,目前发现仅有两例,说明两墓时代相近。同时,顾山汉墓出土器物与驮篮山楚王墓出土的同类器物相近,报告认为该墓时代西汉早期偏晚,可能为驮篮山楚王墓的陪葬墓之一,墓主人可能是楚王身边较为亲近的贵族。如果发掘者推论不谬,这又进一步证明刘埶墓的时代与驮篮山接近,说明驮篮山楚王墓墓主可能为叛王刘戊。

长期以来,徐州地区前期楚王墓墓主问题是学术研究热点,除龟山汉墓出土一枚印章,能够证明墓主为第六代楚王刘注,其他一座座大墓封堵完成后,似乎关闭了历史大门,留下永远难以破译的墓主之谜。然而历史老人终归有情,他悄悄的在九里山北的刘埶墓中埋下一把解开历史之谜的钥匙,刘埶墓铜镜的“有”和钱币的“无”,蕴含重要的历史信息,解读这“有”“无”之间的密码,通过与狮子山和驮篮山随葬器物相比较,排除狮子山楚王陵墓主是刘戊的可能,驮篮山才是第三代楚王刘戊的归葬之地,根据驮篮山在前期楚王墓中的顺序,狮子山和北洞山两座楚王墓的墓主归属问题自然也迎刃而解。