“战后日本要从批判战前日本的思想体系出发”

南方周末记者 石岩

南方周末记者 石岩 发自北京

翻译 张秀阁

接受采访时,子安宣邦掏出一个A4大小的本子,一边作答,一边涂鸦关键词和时间点:自己否定、造反有理、近世、人民中国、帝国主义、大东亚主义、1945、1968-1970、1985、1990……词汇和数字之间又画上错综复杂的线团。对生于1933年的子安宣邦来说,所有时间节点和关键词都曾是他经历过的“当下”,“当下”又往往是他学术灵感萌芽的芽点。

子安宣邦是大阪大学名誉教授,曾任日本思想史学会会长。他关注的核心问题是日本的现代化,他以从江户到昭和的三百余年(注:确切时间跨度为1603年至1989年)为自己的研究视域。他对其间每一个时代都有不同的解读:江户时代并非不开化的封建社会,内生于日本民间社会的现代性已经萌芽;明治维新与其说是日本现代化的开端,不如说是国家强力推动的现代化的开端,文明和专制在这一时代合二为一;昭和时代,“脱亚入欧”的日本又以“脱欧”为使命。上世纪三四十年代,风靡一时的“现代的超克”理论就是要超越和克服欧洲式的现代化,探寻属于日本和亚洲的独特现代化道路。

为侵略战争寻求合理解释催生了这份对“独特道路”的理论建构,其背后则是曲折的现代化迷思:现代化有无样板?日本和亚洲能否拥有属于自己的现代化?

子安宣邦在昭和时代度过了人生的精华时段。昭和日本诸多重大事件,侵华战争和太平洋战争、战败、冷战格局下的日美合作、日本经济起飞,挡也挡不住地涌进书斋。子安宣邦的大学念了两次,第一次读法国文学。那时,文学部里最不安分的学生在中文系,他们以鲁迅为革命的榜样;其次便是法语系学生,法国是革命的故乡。1956年,赫鲁晓夫秘密报告流传到日本,引发左翼青年的心灵地震。他无心读书,离开大学校园,做了一段补习班老师之后回到文学部,读伦理学,后来进入思想史研究。

对于昭和时代的日本知识人,“现代日本为何物”是无法绕过的问题。子安宣邦将求索上溯到江户时代。日本现代化成为既成事实,江户时代通常被视作有中央集权性质的后期封建社会。日本思想史研究大家丸山真男,就致力于从日本前现代历史中寻找天皇制独裁主义的思想根源。

在子安宣邦的学生时代,丸山真男被年轻学者视作高山般的存在。子安也不例外,但潜心研读江户时代文献后却做出了相反的判断:江户时代的日本已经萌发了内生的现代性,明治维新中断了这一过程,将日本的现代化导向国家主义。民间退场,“王政复古”,最终在昭和年间将日本卷入天皇制极权体制。

昭和时代的特点,用子安宣邦的话说是“对自己的现代性反复地、不停地自我追问的时代”。他加入这一追问时,竹内好的成说已有相当大的影响力。竹内好以民族主义批判西式现代主义,将1949年之后的中国作为“有亚洲特色的另类现代化”的例子来批判日本的现代化。其理论的内在理路,与“现代的超克”论一脉相承。

两次世界大战是“超克论”萌发的背景。“一战”让一些日本学者看到欧洲主导的国际秩序解体的征兆;而“二战”是“一战”的延续。1941年12月8日日本对英美宣战,举国欢腾。甚至那些战后著名的和平主义者,也发表过热情赞颂的和歌。

几乎与太平洋战争爆发同步,日本学界构建出“现代的超克”论:“大东亚战争”被美化为将亚洲从欧洲主导的世界秩序中解救出来的“圣战”,以西洋为样板的“现代”成为必须“超克”的对象。学者和政论家有意渲染“超克”蕴含的悲情和“英雄主义”。子安宣邦层层剖析“现代的超克”论的来龙去脉,一针见血地指出:它不过是陷于困境的“昭和日本”知识人的自我理解和自我言说。

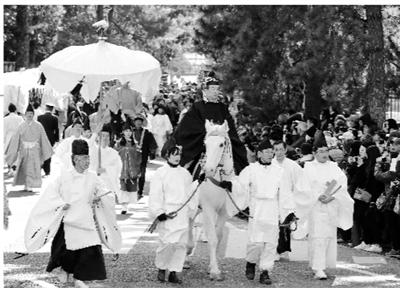

从大学退休后,子安宣邦开设了与普通市民一同阅读、学习思想史的系列讲座。讲座分为两个序列:一个以现代为主题,《何谓“现代的超克”》《国家与祭祀》即脱胎于这一序列的讲稿;另一个是经典重读,“经典”包括《论语》《朱子集注》、福泽谕吉的《文明之概略》、日本古史《古事记》等。

与市民同读经典的做法,让人想起子安宣邦在《江户思想史讲义》中对“町人之学问所”的描述。

“町人”即市民。江户时代的日本尚不存在普及到民众的官方教育体系,町人和农民自发求学,办起一个个“学问所”,佼佼者成为民间的学术枢纽。这些学问所的活力、开放性和视野,曾令子安宣邦赞叹不已。退休后,他在不同城市同时开办四个讲座,只收取数百日元讲义费和教室使用费。社会科学文献出版社博士后张秀阁旁听过他在东京早稻田奉仕园的市民讲座。“听众以银发族为主,都很认真,记笔记、讨论,神情相当专注。”

“对啊,从力量对比 看一定会战败的!”

南方周末:你对“现代的超克”论的研究似乎以竹内好为起点,为什么21世纪初,竹内好的理论又被重提?

子安宣邦:“现代的超克”中的“现代”指西方的现代。日本的现代化实际上是西方化的过程,经过一段时间,势必产生自立性的主题:作为后进的亚洲在西方化过程中,会不会出现某种对西化的对立?所谓“超克”就是超越、克服。就日本来看,它是作为西方化的优等生从现代化一跃进入帝国主义时期,所以“现代的超克”这个提法也很吊诡。

而“超克”的日本方式是成为亚洲的帝国,以亚洲盟主身份推行所谓大亚洲主义和“大东亚共荣圈”。总结来说,“现代的超克”是1945年日本战败之前知识分子所共有的思想结构。战败之后,竹内好在中国革命的背景下重新提起这个话题,将中国看作“另类现代化”可能性的发展。1949年之后,新中国成立,使竹内好的发言具有非常大的影响力。这种影响力一直持续到1960年代。

21世纪初竹内好的理论被重提,我想背后的真意还是对现代的批判。虽然竹内好不再发言,但竹内好提出的“作为方法的亚洲”这一思路还是有价值的。

南方周末:“现代的超克”的令人费解之处在于:日本从脱亚入欧式的“现代化”中完成从小国到强国的转变,为什么对现代化仍有诸多不满和悲情,以至于必须“超克”?

子安宣邦:“现代的超克”论是针对日本过度欧美化的批判。这一论述的核心成员——作家团体“日本浪漫派”和《文学界》群体——称之为“对日本的反讽”。他们从自己的立场发现“亚洲”和“日本”的同时,试图超越资本主义的现代欧洲。这类似于20世纪出现在欧洲的导向法西斯主义、纳粹主义的浪漫派民族主义运动。日本的这一论述由历史学和政治学方面的认识强化,导向了超越西欧之现代的日本全体主义(注:通译为极权主义)思想。

南方周末:不管是“现代的超克”之日本独特论,还是竹内好提出的中国另类现代性论,你为什么都不赞同?

子安宣邦:竹内好是日本浪漫派中心人物保田与重郎的朋友,同样具有日本浪漫派的文学化风格。竹内好有双重的批判视角,批判现代欧洲和批判现代日本,与日本浪漫派有共通之处。但他通过鲁迅和中国经验获得了“民众”视角。从“人民中国”成立,他看到了以“民众”为基础的中国独立自主的民族主义革命的胜利。他将这个中国与追随欧美的、奴隶性的日本对置,给战后的日本青年强有力的影响。但这种中国观没有一直持续下来。

南方周末:前段时间,堀田江理《日本大败局》一书在中国的微信朋友圈中热传。堀田将发动太平洋战争看作日本举国上下理性被吞没的结果:谁都知道此举必败,但谁都不敢说出来。你在《何谓“现代的超克”》中写道,对英美宣战让日本举国上下由衷喜悦。两种历史叙述之间,似乎存在较大的反差。

子安宣邦:太平洋战争爆发的时候,能够从军事实力上料定日本战败的人实际上很少。军部、政界和学者里应该有一部分人预测到这个事态,但谁也不敢发表自己的观点;一般民众应该都是不知道的。战后大家会觉得:对啊,从力量对比看一定会战败的。事实上也没有人认为这场仗要打很长时间。当时,海军明确提出战争打一年可以,但难以长期维持。

1942年,日本优先考虑的与其说是战争输赢,还不如说是战争定位:应不应该打。“卢沟桥事变”(注:日本称“支那事变”)以后,这个问题一直存在。为什么叫“事变”不叫“战争”?因为日本内心深处认为这是一场没有理由的战争,实质是侵略。在后来的战争中,主战派提出中国国民党背后有英美支持,日本实际是跟英美对抗。对英美的战争打响,大多数日本民众终于得到了对开战“正义性”的确认,以前的郁闷一扫而光。竹内好就是那时候提出战争的两重性问题:太平洋战争之前的战争是不正义的,但对英美宣战之后就是“正义战争”了。

南方周末:你在书中提到,宣扬“大东亚主义”的《东亚协同体理论》和《论持久战》出现于同时期的《改造》杂志上。你怎样理解《改造》刊登《论持久战》?

子安宣邦:我也觉得非常不可思议。1938年,仗已经打到胶着状态,《改造》是日本相对进步的综合杂志。刊登这篇文章,是不是有编者跟中共有联系?我非常好奇这篇文章怎么传到日本,又是如何出版的。而且,发表在《改造》杂志上的《论持久战》跟我们后来在战后看到的版本相比,内容上只是略有删减,对其主旨的理解完全不受影响。

▶下转第19版

你知道尾崎秀实吗?他当时因佐尔格国际间谍案而被判处死刑,在中国做过记者,对中国非常了解。1938年,他在日本媒体和舆论界非常活跃,是不是有可能获得信息呢?尾崎秀实认为,中国在对日抗争过程中,民族凝聚力在加强。有像他这样的记者存在,《论持久战》刊载于《改造》应该完全有可能吧。

“总感觉这个国家的 现代化并没有完成”

南方周末:《孔子的学问》一书的自序中提到,进入21世纪,你“专注于对现代日本之‘民族主义、‘亚洲认识和‘中国问题等主题作思想史上的整理工作”。哪些因素触发了你这一研究兴趣?

子安宣邦:一是基于专业的判断,二是对一些现实和历史问题的考量。

我的专业是研究近代以前的近世,也就是前近代的思想史。很多人研究近世思想史,是从近代即中文的“现代”来看近世,以近代为前提追溯近世,看前现代的那些先驱如何思考。一个代表人物是丸山真男,他追溯到近世思想家荻生徂徕那里。我在北大的演讲中也提到,丸山真男对福泽谕吉的解读同样如此,他已经预设了现代主义的前提,难免有一些误读。

我呢,反其道而行之,从近世开始观察现代。我有一本书叫《作为方法的江户》,把江户时期作为时间上的外部视点来看现代,这样就可以把现代相对化。通过这种方式,把被绝对化的现代主义相对化。从近世看现代,就有了一种对现代主义的批判视角。

现实层面。1968年前后全世界的大学都在骚动,法国叫“五月革命”。当时东京大学安田讲堂前面挂着条幅,上写“造反有理”四个字。我正在东大做助手(注:类似于讲师级别),问学生为什么做这样的斗争。学生的理由非常观念性,说要“自我否定”。他们对自己和日本大学的状态不满,但没有明确的斗争目的。

以1945年战败为契机,日本开始思考自己的体制改革,有一种愿望很强烈:希望以此为契机进入真正的现代化。战前的日本虽然也是现代国家,但总感觉这个国家的现代化并没有完成。日本的大学体制就不怎么现代化,官僚气息特别明显。最厉害的是医学部,大教授带着副教授、一群学生去各个诊室巡诊,越在上层越处于支配地位;其次便是文学部,权威学者统领大家的思想。

当时丸山真男的研究室就被搞乱了。考试时,有学生交张白卷就走出教室。其间,法国的后结构主义对我颇有启发。

1988年,我到北京日本学研究中心任教一段时间,那时候氛围非常开放。我写下《作为“事件”的徂徕学》,把稿子寄到了日本的出版社。

南方周末:在你研究的这三百余年中,日本发生了诸多大事件,做政治史、战争史、社会史等都大有可为,你为何选择了相对安静的思想史?

子安宣邦:对战后日本来说,思想史决不是不起眼的、消极的学术领域。战后日本要从批判战前日本的思想体系出发,思想史担负着重要的课题。所以,我的思想史研究主要批判战前日本思想的中心——国学。我终于完成了方法论的转变,走向批判现代,《何谓“现代的超克”》等成果就是从这里出来的。我往往重新审视、阅读文本,做出新发现。我的思想史讲座的有趣之处,就在于这种新的解读和发现。

南方周末:林少阳先生说,你在日本学界是个异数。五十岁之前,在以数量考评的学术体系中,你可能不会太愉快。你怎样调适自己和学术评价体系的关系?

子安宣邦:幸运的是,我没有参与大学企业化体系的管理运营,管理职位从来都与我无缘。得益于此,我把所有时间放在与学生们一起解读文本和方法论上。出成果是在1990年代,我五十五岁之后。我实现了姑且称之为“话语论的转向”的方法论转变。我写了《作为“事件”的徂徕学》,又出版了《本居宣长》,最后收录到《现代知识考古学》的各篇文章,曾在大学的课堂上讲授过。学生们惊讶的面孔让我难忘,那说明我的授课内容是新的解读方法,有新发现。从这个意义上说,我或许该感谢给了我那样的环境并让我走到五十多岁的大学。

南方周末:你开设面向市民的经典阅读讲座,是在追慕江户时代的町人学风吗?

子安宣邦:伊藤仁斋是江户时期的町人学者。作为近世属于被支配阶级的町人,他从思想层面上体悟《论语》,完成其全注本。我高度评价他的这项工作,并考虑效仿仁斋从市民立场出发阅读《论语》,从思想层面上体验之。我由此开设市民参与的论语塾,一起阅读仁斋的《论语古义》。讲座日是每月的第四个周六,花了差不多六年时间读完《论语古义》。其成果以《仁斋论语》上下两卷的形式刊行。不只是《论语》,《何谓“现代的超克”》等我的“现代批判”研究,也都在市民讲座上讲过。每月三次的市民讲座不仅是我讲述思想史的场所,也成为我和市民们的生活场所。