神枪手

权聆 祖籍重庆,中短篇小说作品散见《收获》《人民文学》《作家》等文学刊物。2009年由权聆出品、导演编剧的电影《陌生》(后更名为《忘了去懂你》)入围第63届柏林电影节青年论坛单元,获得最佳处女作和最佳处女作导演提名;参加纽约、伦敦、东京、香港等地影展;获2010年上海國际电影节最佳创意项目奖,2014年香港国际电影节金火鸟奖提名、东京银座电影节大奖提名,2014上海国际电影节传媒大奖最佳女主角、最佳男配角以及东方电影年度新锐导演奖、年度演员奖。2015年,《人间蒸发》在北京国际电影节再获创投单元最高奖,同时入围戛纳电影节中国新影人基金论坛。

好几年了,师父啥也不肯教他。

他一个人在墓园度过了许多夜晚。

他记得当他头一回坐在围墙边的椅子上,还剃着光溜溜的平头,被风吹了一晚,翌日就开始喉咙肿痛,连喝粥都有点难以下咽。他不得不戴上帽子,脖子缠了一圈布条当作围巾。这卷灰布条,他是在厨房的抽屉找到的。闻闻,没什么异味,他就戴上了。

刚开始,他觉得既新鲜又害怕,双手插在衣兜,两眼瞪着伸直的双腿、交替的双脚,就是不大敢直视远处模模糊糊的墓碑,潮雾流动的书时丛。他纳闷,这儿怎么会靠墙放了一排石椅,谁会没事在这儿待,白天不会有人愿意逗留这儿太久,晚上更没人吃饱了到这里吓自己的胆儿。他这样闷声低头看腿看脚看了一阵,发现自己的耳朵变得比从前灵敏,猫跳上窗台,厨娘的针掉到地上,打猎回来的师父把刀磨出刺耳的声音,锅盖揭开蒸好的馒头噗噗地扩散热气。

下雨的时候,他撑一把伞坐在墓园,腿脚收拢,脚指头反复地抓紧放松,因为无聊,他专注地做着这无聊的动作。不知道是雨水还是汗滴从额头滑向眉毛,他斗气似的只要不碍眼皮的事儿就绝不出手擦拭。

他还只是个十六岁的少年,嘴唇上方有两撇幼细的绒毛。

比起揭秘爬满青苔的石椅,他心里最琢磨不透的秘密就是他的师父。他跟师父下跪了,也喝了鸡血酒了,师父不跟他聊一星半点枪与枪法,只让他每天晚上步行到城郊外的墓园待着。他想帮师父干点农活儿,师父不肯,师父非让他白天睡觉吃饭,晚上去鬼都不闹的墓园傻坐着。

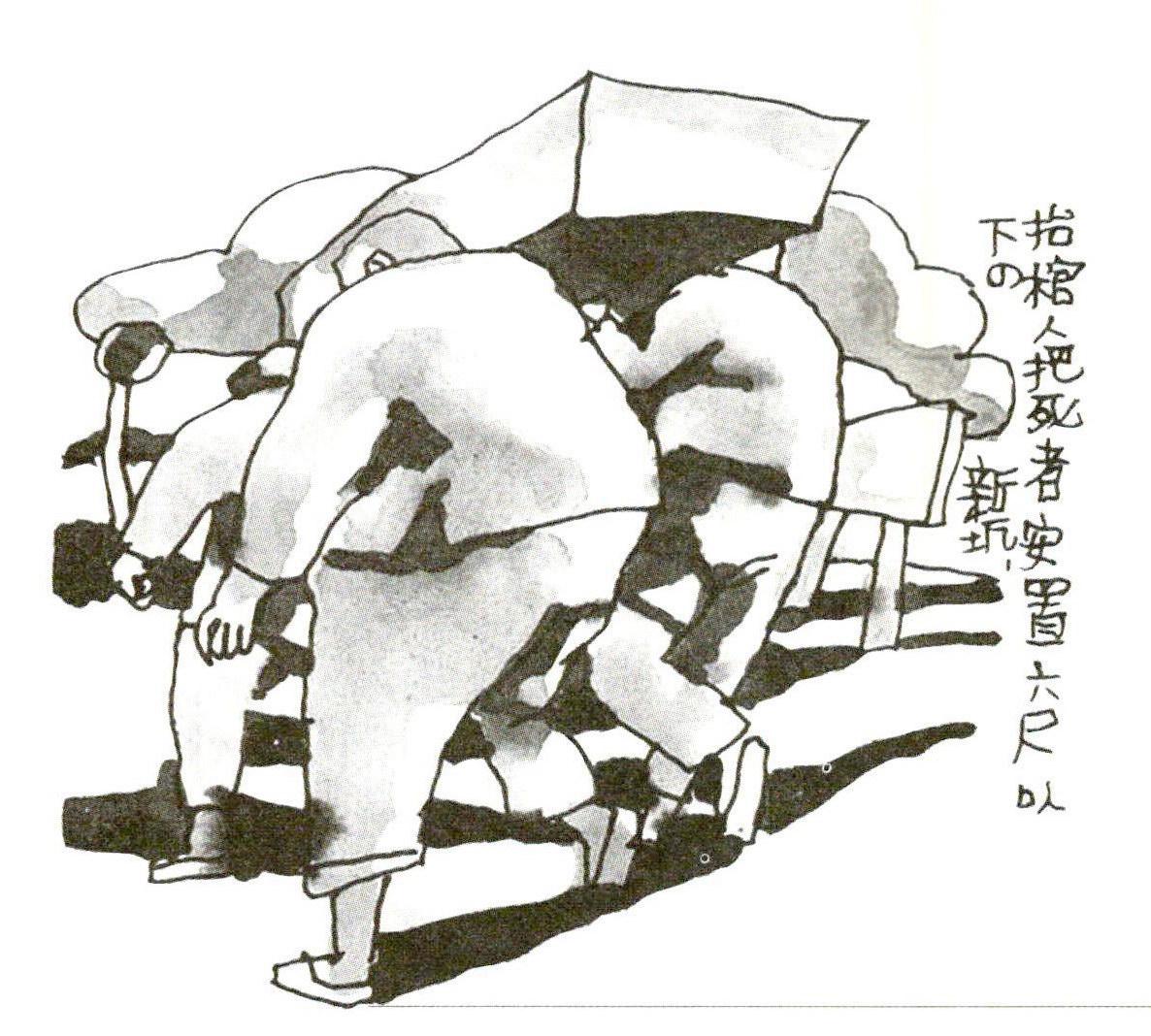

某个下午,为了躲过吃鱼,他提前出发,到墓园时已临傍晚。抬棺人把死者安置于六尺以下的新坑,填上土,生者轮流献上菊花,有的号啕大哭有的小声饮泣有的木然挂着吊梢眉,即时散去的人不多,大多三五一伙四二一聚地就近坐到了石椅上,絮絮叨叨地说着什么。他发现他们并非一直在聊死者,他们借死者这个逗号,没完没了地说。当他把疑问放进少年的脑袋,放了几天才开始有点回过味来,他明白了这些冰冷石椅的用处,总不能让活着的人也躺卧湿巴巴的泥土,那是多不吉利!

整个山丘布满墓地。

山丘被青绿的草地覆盖,青苔爬上墓碑,虔诚的人表达追念的献花被疾风骤雨吹刮得惨败,倒下的酒瓶淌着酒香。他耸了耸鼻尖,他闻到的气味不止地面上的杂物,他还嗅出了气味的差异,被狗刨过的新土总是比较刺鼻,被人遗忘的死魂灵的领地总是寂静无争。

每一个夜晚,他形同墓园石像,他有一个执念,好好听从师父的嘱咐,师父会教他本事,世间的师父都兴考验徒弟。他固执地坐在墓园夜复一夜,连盗墓人都没有发现暗处有这么一个活人。几场冬雪挂上过他的头发和眉毛,来年春天,雨水充沛,溪流润绿了墓园旁的雀麦,他转过脸来望着啾啾晨鸣的小鸟,他已是一个留着小八字胡的青年。

它们于草丛间啄食,灵巧地穿梭,似乎被观察它们的眼神惊吓,扑地飞离。他看着胖鸟聚集过的草丛,再望向它们飞奔而上的天空。空蒙的天空。注视良久,他低下头,笑了笑。他想起半夜有个人扛着铁锹经过他身边,忽然倒回来,扑通跪到他面前,双手合十,嘴里念念有词。

趁着天未明,他起身回师父家。

路上有相当长的一段落叶松密林,如果走捷径,他难免会遇上附近的养蜂人,为了避免被人认识,他挑最安静的路走,多数时候,他走的路似乎尚无人踏足。他迷过路,因此有几次在树林里绕了很远,倘若天色早他继续回师父家,要是天黑了,他索性返往墓园。师父待他像是放养一条野狗,几天不回不问他行踪,他回去了好歹不缺他饭食。

他站在二楼窗边,一边用抹布擦拭着刀上的血,一边皱着眉看着楼下的青年。楼下的年轻人埋着头,用一只手扶着门环,等待有人应门。他减缓了擦抹刀刃的速度,躲在窗后,他看到年轻人等了一会儿,走到旁边围墙,敏捷地翻墙而入。他停止了手上的动作,把刀小心放下,桌案上摆着十几只断颈灰鹅,有的血已经干竭,有的还在滴答着最后的血滴,半盆鹅血被不同的血色混凝在一起。他两手支撑着桌案,望着一桌断颈灰鹅,其中一只在临死前拼得厉害,鹅腿向上伸成了直角。他听到年轻人在楼下走来走去,不久传出厨娘走进厅堂跟年轻人说话的声音。他听了一会儿,楼板下的声音听起来只是含糊的嗡嗡声。他颓然坐下,摊开血迹残留的手放在膝盖。许多年前,在某处的谷仓,睡梦初醒的他听见楼下的人说着话,他想听得清楚一点,把耳朵贴上木板,听到的只有嗡嗡声。

他合上坎肩,慢爬着挪移到缝隙较大的两块木板之间,睁大眼凑近了看。他哥哥正在和一个瘦子说话。两人往门外看一眼,瘦子的随从端着一箱酒走进来,把酒放哥哥脚边,随即又陆续搬来两箱。哥哥取出一瓶,等着瘦子发话。瘦子和随从盯着哥哥,却不着急说什么,大约该说的先前已经说明了。瘦子笑了笑,随即离去。哥哥手里拿着酒,看看瓶身,用牙齿把瓶盖咬开,刚喝了一口就赶紧吐出来,仿佛那奇怪的味道惊到了他,他向后退了两步。听到弟弟在楼上喊哥哥的名儿,哥哥仰起脖子,弟弟很快从谷仓跑下来,“是他们的人吗?你喝的是啥?”

哥哥挤着眉眼,把酒递给弟弟。“啥玩意儿,面汤放馊了的味诺。”

弟弟接过来,瓶身印着花体外文,弟弟看不懂,闻闻瓶口,好歹知道这是洒。弟弟小心地尝一口,被辣得咝咝叫。

入夜,兄弟俩赶着牛粪车潜入县城,把车停存河边。

他俩在县城里踅摸了一阵,和巡警擦肩而过时,弟弟心里有些慌,见哥哥镇定地大步走着,他稍微放宽了心。一拐进胡同,哥哥就数落他:“没闻见咱俩身上的臭味?你慌什么?咱们空着手,又臭又穷。他们不会找我们麻烦。”弟弟抿着嘴皮,嗯嗯地答应着。他俩走进一家酒馆,穿过酒馆,哥哥老练地环视了酒馆后院的环境,径直走进磨坊。哥哥掀开干草堆,干草堆里没什么东西,哥哥嗅了嗅,似乎嗅出了点什么名堂。听剑有人走进后院的动静,哥哥赶紧拉弟弟靠近围栏蹲下。是俩酒鬼,他们晃晃悠悠地走到围栏外,弟弟感剑脸上热腾腾的,他想挪开却被哥哥按住了手,暗示他不可动弹。酒鬼尿完,哼着歌扬长而去。哥哥和弟弟从磨坊走出来,两人湿漉漉地站在冷白的月光下,犹如释放着湿雾的鬼影。哥哥抹一把脸,呸了一声,拉着弟弟火速穿过酒馆,冲向大街,兄弟俩一前一后在昏暗的街上跑着,弟弟大喊:“我操,这他妈为了见那大爷值得吗?”

“值得!”兄弟俩在停靠牛粪车的河边洗完澡,换上干爽的备衣,哥哥拍着弟弟的肩膀,安慰他。弟弟不服气地哼哼着。他从没忤逆过养大他的哥哥,但这次被洒鬼憋了一晚的老尿给泡成落汤鸡,让他很是愤懑。哥哥总是周到地想到许多事,比方提前备好干爽衣裳,提前踩點,把洒用厚厚的油纸包好藏到牛粪里,唯独没想到会有酒鬼来让他们难堪。弟弟慢慢消了气,问哥哥:“你闻那堆干草干吗?”

“店里满是人,他们接了酒能放酒馆吗?肯定得有地方先临时存放一下再转运,后院只有那磨坊合适卸货。酒这东西,盖子再紧也盖不住它到处显耀。”兄弟俩出身贫寒猎户家,各自的天赋异禀也是超出常人。看着他俩长大的老家人常说,哥哥是狗,弟弟是鹰。弟弟相信哥哥的嗅觉,弟弟在那堆干草里只闻到干草。

“要把干草扒开了,里面准有一片生霉的老鼠皮。”哥哥笑嘻嘻地望着弟弟。弟弟捏一下鼻子,吸溜着鼻翼。哥哥缩起手,腾出袖子给弟弟擤鼻涕。

弟弟坐在牛车的驾车位,手里攥着缰绳,随时等待万一生意不成,接了跑出来的哥哥就逃。透过酒馆暗黄的小玻璃窗,弟弟看见哥哥凑着老板的耳根说话,偶尔伸出手指比画价钱。哥哥向窗外的弟弟挥手示意,弟弟驾着牛车绕到酒馆旁边的小路,进入后院。哥哥和酒馆老板、两个酒馆伙计站在院里。酒馆老板指示两个伙计从牛粪里取出三箱用油纸包好的酒,等伙计去换衣服的当儿,老板把其中一瓶酒拿出来,观察瓶身,正要咬开瓶盖,哥哥拦住了他。哥哥取出在谷仓开过盖的那瓶酒递给老板。老板接过酒瓶,拔掉木塞,咕咚喝了两口。喝完,狠狠地拍打哥哥后背,老板背过身,把说好的钱交给哥哥。

从前,赚了钱,哥哥会带着弟弟去吃一顿好的。这回,哥哥却催促着弟弟快步赶回谷仓。牛粪车是偷来的,这次一块儿甩给酒馆老板,兄弟俩只能徒步。兄弟俩迅速跑出县城,摸黑在田间地头走,四周阒寂无声,夜风恣意拂过半人高的杂草,明月照着县城却冷落了兄弟俩回谷仓的路。

“我想吃酱牛肉。”弟弟忍不住开口。

“过几天吃。以后天天有的吃。”哥哥说。

弟弟停住脚,问:“怎么就不能今晚吃?”一想着在县城路过的饭店,那些肉香味让他不由得下咽着口水。

“怎么不走了?”哥哥拉弟弟的胳膊,“走啊,你也不是小毛孩了,这钱不赶紧交出去,咱俩怎么见枪神?”

弟弟只好继续跟着哥哥爬上一个土包。土包后是连绵的山丘,周围的山丘多是石头山,唯有一处山丘上长着一棵树。走到那棵树下,就能看到兄弟俩临时住下的村庄。

兄弟俩饿着肚子辛苦了一晚,哥哥提议去村里偷点啥吃的,弟弟情绪不高,打着哈欠不响应哥哥的建议,先睡下了。他依稀听见哥哥从井哩打水。半夜醒来,地铺边放着一只烤鸡,哥哥睡在他身边。弟弟伸出手,掰下鸡腿留着给哥哥,张嘴啃剩下的鸡肉。

弟弟睁眼,嘴里还有没嚼完的肉,他没滋没味地嚼着,他缠着哥哥投奔枪神,跟枪神的人接上头,他现在有点后晦。他担心他们兄弟俩被人捉弄。

哥哥拿着弟弟给他的鸡腿,踩着嘎口支作响的楼梯上楼招呼弟弟。肉已经吃完了,哥哥还在嚼骨头,哥哥说:“还睡啥,一会儿贵客就到。”

兄弟俩等了两天才迎来哥哥说的贵客。他们住的谷仓离村庄有一段距离,他们偷了几天村里的鸡鸭,总有点担心村民找上门,但似乎没有人发现他们。他们忐忑不安地守在谷仓,怕换了地方,和枪神失去联系。白天,他们大门紧闭,避免发出动静,只有观察到谷仓外的情况才在外面站会儿。看到瘦子带头,身后跟着五六个人走向谷仓,兄弟俩出门迎接。

弟弟认识瘦子和他的随从,瘦子身后的几个人他觉得面熟,一时想不起在哪儿见过。随着这行人离兄弟俩越来越近,弟弟想起来,在他和哥哥穿过酒馆时,穿裘皮大衣的男人和另外几个人就坐在酒馆角落。穿裘皮大衣的男人笑起来有酒窝,他老远看到弟弟,就露出了笑容。跟随他的人,有一位也笑着走过来,露出几颗金牙。当传说中的枪神离弟弟越来越近,弟弟想起他和哥哥臭气熏天地狼狈逃窜时,他大声喊着:“我操,这他妈为了见那大爷值得吗?”在见到枪神本尊由远及近的当儿,他回答自己,值得。

哥哥把钱交给瘦子,瘦子用眼数了个大概,收下,给枪神使眼色,枪神满意地点点头。

大家围成圈子坐下。弟弟觉得报纸上刊登的通缉照把枪神丑化得很厉害,枪神本人没那么瘦削,也并非胡子拉碴,从年轻人的角度看,枪神算得上是男人中的男人,弟弟模模糊糊地感到,这世上就不会有不喜欢枪神的女人。

“跟你说话呢。”哥哥捅捅弟弟的胳膊肘。

“什,什么。”

“怎么有点结巴了?”哥哥有些尴尬地对枪神说:“他平时不口吃的。”

瘦子接过话,举起手对枪神笑道:“我作证,这小子说话没毛病。”

弟弟纳闷,瘦子怎么会见过他说话。弟弟脑海里回想起,在他们兄弟俩穿过酒馆时,瘦子就坐在枪神身边,手里端着碗,嘲讽似的笑着。他现在也说不好那是不是带有嘲讽意味的笑,总之,他确实看见瘦子笑了,笑得脸皮裂出两层皱纹。

枪神似乎对弟弟颇有好感,从瘦子交给他的钱里随意取出几张递给弟弟。

“拿去,买几样喜欢的。缺钱花,跟我再要。”

弟弟没有接,瘦子和金牙在旁边吃吃地笑。瘦子笑起来像生了十几胎的女人,气力不足,叽叽叽叽的。哥哥帮弟弟接下钱,放进弟弟口袋。

“你俩怎么想起来找我们的?”枪神问,“现在不是我们最风光的时候,两天三天就得换地方。”枪神说话的时候,专注地盯着兄弟俩。“不过,你们昨晚的表现我看到了。你们有什么特长吗?”

“我没啥特长,”哥哥说,“我弟弟,枪法还可以。”

“哦?”枪神有了兴趣,往前坐下来,问弟弟:“跟谁学的?真的不错?”

弟弟嗫嚅了会儿,终于斗胆说出来:“跟我爹学的,他打猎。”

枪神明白了,又问:“你会用什么枪?”

弟弟答:“猎枪。”

众人大笑,金牙说:“猎人可不就是用猎枪吗?枪和枪还不一样呢。”

枪神白了金牙一眼,维护着弟弟:“会使枪的,啥枪不会?你这几天就给他几把枪,让他轮着玩。”

枪神对哥哥说:“看你有些计谋,以后你在他手下,当第二军师。”枪神下巴示意瘦子,瘦子神经质地眨巴了一下眼,瘦子有点不服气有人一入伙就跟着他当了军师。“至于你,年轻人,”枪神停顿片刻,金牙以为会把弟弟派给他,枪神却说,“你跟着我。我到哪儿你到哪儿。”

“你上厕所他也跟着?”瘦子阴阳怪气地问道。

“嗯。”枪神回答。

被通缉的这个人因非凡的枪法且不时救济贫困的行为被一些人称作枪神,而受他劫掠的人以及官府的布告称他土匪,他身边的人无论长幼皆称呼他森哥。弟弟加入了他们才明白,继续叫他枪神显得见外,他很快适应森哥长森哥短。兄弟俩跟着森哥辗转各地,他们经常乔装打扮大摇大摆地经过贴着通缉他们布告的城镇,他们不得不长期露宿野外。新式设备和四处安插的眼线限制了他们的行动。跟随森哥的人数逐渐减少,最后只剩下不到十人。

有一回,他们安营于一处菜田旁。一大早,森哥正望着眼前的灰烬出神。瘦子提着水桶走来向森哥汇报,喂马的两个人,头天夜里还好好的,今早连人带马都失踪了,就剩下一个水桶。森哥没说话,无所谓地朝灰烬里扔了块石子儿。

过了几日,他们在河边逗留了一晚,早晨大家发现少了负责做饭的,那天早晨他们手忙脚乱地凑合着随便做了点吃的。离开了不远,森哥带着瘦子、金牙、弟弟悄悄返回营地,藏在河岸一侧的草丛。负责做饭的跟班手里拿着芦苇做吸管,从水里冒出来爬上岸,瘦子和金牙把枪对准那人,森哥制止了他们。

森哥就像看演戏一般,望着背叛他的人跑远。“他们错过了好戏。”弟弟听森哥这一说,猜测森哥和瘦子正策划一笔大买卖。

果不然,正午时分,瘦子乔装成女人和哥哥一道儿在集市买了许多酱牛肉和鸡蛋饼回来。围坐一席的统共有七人。森哥摆开一张地图,地图上有一些特别的粗线。瘦子说这是铁路图。瘦子指着地图靠右下角凸起的一段,说:“这就是我们明天晚上要干的买卖。”

哥哥显然也事先知情,补充道:“我和老九、小十一今晚准备准备。”

弟弟心想,这荒郊野岭的,他们有啥好准备的?正琢磨着,哥哥和瘦子敞开外套,露出里面的黑制服。瘦子还准备了铁路工人常用的马灯。弟弟一言不发,这么大的行动,哥哥竟然没跟他透露半个字,他觉得有点意外。

森哥发话了:“干完这笔大的,我们分了财,大家各奔东西。”

“森哥,你去哪儿?”小十一不懂事地问道。

瘦子瞪着小十一,小十一嚇得缩回了舌头。

“别忘了分给铁路的那个弟兄。”森哥小声跟金牙耳语,弟弟离森哥近,听得很清楚,也许森哥是故意让他听到,弟弟怀疑。

一行人连夜奔往目的地。行进途中,弟弟蹲下来系鞋带,有意落后了一段,赶哥哥到身边,弟弟拽一下哥哥袖子,意思是怎么现在对他也有秘密了。哥哥只笑,弟弟看在眼里,跟上森哥。

目的地并不荒凉,紧挨站台后面有平行的两条街,街尾有一个木材厂,值班的仅两人。森哥率领弟弟和金牙偷袭了木材厂值班人,把这两人严严实实捆好,嘴里塞满锯末花。他们把值班人关进仓库,在木材厂大门外挂上写着“盘点”两字的牌子。森哥和金牙睡值班人的两张单人床,弟弟睡办公桌。弟弟毫无睡意,他不了解哥哥和瘦子他们今晚的行动。

弟弟发觉森哥整晚平躺着看天花板看出了神,两手交叉放在肚子上一动不动。

白天,眼窝凹陷的森哥独自在木材厂里转,转了几圈,爬上堆放的木材,把两把枪拿出来擦来擦去。弟弟入伙以后,很少见森哥开枪,两把枪干他仿佛是既心爱又舍不得碰触的物件。哥哥没有向任何人透露过弟弟的秘密,弟弟是百发百中的神枪手,而森哥百发百中的传说因森哥很少在弟弟面前使枪变得神秘莫测。弟弟不喜欢通过询问了解事实,从小出身猎户人家的经验令他养成通过观察去揣摩的习性。百发百中对于神枪手是普遍要求,而弟弟更想要解惑的是森哥这样的传奇人物,他的枪法是如何养成的,他是否也会有耐心蹲守数日获取猎物。通缉布告上,悬赏捉拿森哥的金额已经接近天文数字,随着同伙的流失,森哥的行动范围一再被意图猎捕他的人了解,森哥就像天生敏感的野狼,总是能提前察觉到对他不利的网正在收紧,随时会改变计划。他以前和瘦子形影不离,现在与他形影不离的人是弟弟。弟弟感觉不到森哥对他的更多的信任,如果说森哥不信任他,似乎也不是。哥哥说,不绝对的信任就是不信任。

照森哥的说法,这次行动后大家就要敞伙。弟弟有点不甘心,他还没机会和森哥比试枪法。起码以后人们再提起神枪手,他可以私下跟人说,神枪手名单也有排序。

弟弟蹲在门槛上擦拭着自己的枪,他翻起眼皮瞧一眼木材山,他看到的是一张忧戚的面容。

弟弟收好枪,走到木材山下,用手遮挡着阳光向上仰视那个被传说渲染得神乎其神的枪神,那个被逐日抬高的天价赏金报出名的大人物,他看到的是一团被遮阳篷挡住的阴影。枪神离他很远,如果他肯放下更多的矜持,像以往那些会肉麻吹捧的人那般卖力讨好,他也许能了解他更多。这时候,太阳忽然加倍明亮,整个遮阳篷被照射得明晃晃地闪着金光。弟弟看见森哥也如他一般用手遮挡着阳光,俯视着他这个内向的年轻人。弟弟露出难得的笑脸掩饰自己的心事,森哥也许也露出了酒窝,阳光太刺眼,弟弟看不清木材山高处的焦点。

瘦子他们假扮的铁路工人提着马灯和扳手拦住了减速前进的火车。火车司机被他们快速控制,车上其他乘客不明就里还在昏睡。

森哥、金牙拉开一节车厢的车门,弟弟和老九麻利地跟上车,每个人都带着头罩,只露出眼睛。车厢内只有一个保安和一个职员。转移战备金的消息,军阀以为保密工作做得很好,故意低调地安排到一辆运输煤炭的专列上,森哥和瘦子提前获知了内情。不等保安有所反应,金牙将他一枪毙命,职员害怕得小便失禁,但还是不肯打开保险柜,金牙按住他的腿,威胁他:“你想等着腿上有多少个枪眼儿?”金牙用力把枪抵住职员的腿,职员只好哆嗦着打开保险柜。瘦子他们完成了控制火车头的任务,也带着头罩跑过来接应。他们各司其职,把保险柜里的钱财抢劫一空,用事先安排好的卡车趁着夜色飞快地跑远了,跑了两天两夜才停下车,如果不是汽油耗光,中途需要加油,他们会逃得更远。——他们抢劫完毕,统统爬上卡车,弟弟刚刚坐定就听见车厢里有一声沉闷的枪响,他猜想是那个职员拾起保安的枪对准了他自己。弟弟吁出了一口气。无论如何,他是不想再这样下去了。金牙开车,弟弟和森哥坐在驾驶室,其他人坐后车舱。——车一停,金牙就下车取油准备灌进油箱。

弟弟听见急促的脚步声,探头望见老九和小十一扛着分配给他们的钱财。匆匆蹿进树林。瘦子爬上后车舱,金牙灌好了油也坐回驾驶室。卡车在马路上颠簸,森哥睡着了,弟弟也进入了梦乡。

湍急的河流提醒着弟弟醒来。弟弟在磅礴怒奔的江水边看到一条船拴在码头的木桩上,被激流冲击着吭吭响。弟弟下车后没见到哥哥,只有金牙和瘦子陪着森哥。

“我哥呢?”弟弟问,“我哥呢?”弟弟放大了音量。正在商量着什么的三个人停止了谈话,望向弟弟。

“他执行任务去了,过几天跟我们会合。”瘦子回答。

金牙低下头,用脚来回搓着地上的小石子。

森哥看了弟弟一会儿,把脸转向一边。

弟弟意识到自己可能是犯了起床气,语调低沉了一些,说:“好吧,我以为咱们的任务结束了。”

四个人把卡车上的战利品搬上船。他们在江上一起一伏地漂泊了又不知多少时辰。

森哥的家在一个农场。他有一个老婆,十岁大的女儿和半岁的儿子。女孩管金牙叫舅舅,称瘦子为堂叔。看不出他家因为森哥而大富大贵。森哥的老婆不漂亮,女儿长得好看。半岁的儿子爱在睡觉前啼哭,森哥的老婆就派弟弟抱着婴儿到外面走一走。每天晚饭后,弟弟抱着婴儿到附近闲逛,穿白衫裙的小女孩亦步亦趋跟着他们。

这一大片地,方圆数里没有人家。自森哥回家,临时帮他家的农户被通知暂时不用去打工。小女孩好奇地问他:“你们都会打枪,准最厉害?”弟弟抱着婴儿,心事重重,他等了哥哥好些天,没有哥哥半点消息。他没有回答女孩的问题。他和两个孩子伫立于空旷的原野,默默注视着吃草的羊群。

等待时间越长,弟弟愈发心生疑窦。森哥时常坐在秋千上无聊地发呆,他的老婆习惯了独自干活儿。从不要求森哥搭把手。每当弟弟有所问,金牙就设法支开话题,瘦子嬉皮笑脸地打趣。弟弟思来想去,觉得瘦子最可疑。瘦子有几次把手伸进了斜插的衣兜,当弟弟敏锐地回过头,瘦子立刻伸出手把嘴抹一把。下决心离开森哥一家的这个夜晚,弟弟抱着婴儿在农场外走了很久很久,婴儿在他怀里熟睡,他低头闻闻婴儿,一股小奶牛的气味,弟弟忍不住亲吻了一下婴儿的额头。待他回过神,他已经离开农场走到了陌生的田野。他敞开外套加护好婴儿.小心系上扣,疾步返回农场。

远远地,冲天火光照亮了农场,垮塌的屋舍发出嗒嗒的巨响。弟弟抱着熟睡的婴儿,怔住了。弟弟没有上前看究竟,在他站立的那会儿,农场没有任何有人逃生的迹象,他不用笨到走进陷阱。

通缉森哥的布告换成了他的头像,报纸刊登着触目惊心的照片:三个被烧焦的男人被倒挂在树上。被标注瘦子姓名和绰号的那具尸体,身子比森哥和金牙还长。瘦子可是又瘦又矮。

从农场逃出来,弟弟将怀里的婴儿托付给偶遇的小学堂教师,请求他们收养他。他说这是他在路边捡到的孩子,等他日子过得像样了,十年后他会回来看望孩子,倘若教师夫妇愿意,他可以帶走他。

他一直亡命天涯直到岁月与风霜改变了他的容貌。

他已然:忘了当年的婴儿,对哥哥的失踪耿耿于怀也渐渐淡了。当那个十来岁的男孩站在门外,跟厨娘打听这是不是传说中的神枪手的家,他忽然想到多年前那个婴儿。男孩的眉目依稀有另一个神枪手的神情。

他颓然坐着,摊开血迹残留的手放在膝盖。

“师父,你在想啥?”留着小八字胡的年轻人问道。

桌案上一只死翘翘的灰鹅忽然折腾一下,把刀触碰到木地板,进出刺耳响声,惊扰了沉浸回忆的师父。

年轻人就着一盆滚热的水,熟练地拔鹅毛,满屋飞扬着灰蒙蒙的鹅毛。

他望着年轻人的一瞬间,失踪多年的哥哥仿佛借由那一刻凝望回到他身上。

2019年1月21日

责任编校 谭广超