楚国丝绸中的菱形纹与北极星研究

——一种基于古天文学的阐释

张 庆,方 敏,杨朝辉

(1.江苏信息职业技术学院 艺术设计学院,江苏 无锡 214153;2.苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215123)

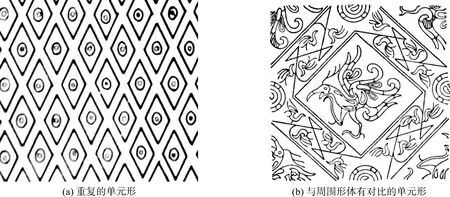

菱形纹是楚国丝绸中十分流行的纹样类型,在织锦、刺绣中均有发现。从造型上看,有的菱形纹外形简洁,以单纯的菱形出现在画面中,要么是小巧的重复单元形,如包山2号楚墓中的菱形纹(图1(a)),要么外形硕大,与周围的形体产生强烈的对比,如马山1号楚墓凤鸟纹单元形中的菱形(图1(b));有的菱形结构及装饰复杂而精密,形中套形,由多个大小不一的菱形组合而成,其细节丰富,视觉效果良好,如马山1号楚墓大菱形纹(图2)。以上菱形纹中各个单元形的造型、组织形式在画面中各不相同,无论是单个的菱形纹,还是组合的菱形纹,其中的菱形单元形都给观者留下了强烈的视觉印象。

图1 包山2号楚墓菱形纹和马山1号楚墓凤鸟纹Fig.1 The rhombus patterns which come from Baoshan No.2 Chu tomb and the Phoenix pattern which come from Mashan No.1 Chu tomb

图2 马山1号楚墓两种大菱形纹Fig.2 Two kinds of big rhombus patterns which come from Mashan No.1 Chu tomb

针对楚国丝绸中菱形纹的相关研究,大部分成果侧重于分析其造型方法、发展脉络、象征意义等方面,如赵丰[1]针对丝绸中菱形纹的“打散构成”造型原理进行了深入分析,认为各类抽象菱形纹是经过打散重构而成;彭浩[2]从造型特征方面探寻了菱形纹的源流,认为菱形纹的前身可能是东周时期青铜器中的雷纹;叶峻榛[3]以现代图案学理论分析了菱形纹的象征意义,认为其中蕴含了图腾崇拜。然而,由于大多数学者不了解当时的天文学原理,针对丝绸中菱形纹的象征意义一直没有让人信服的定论,以上这些观点都没有将菱形纹还原到当时的历史环境中去分析。鉴于此,本文将楚国丝绸中的菱形纹进行分类,以楚国装饰艺术为背景,从造型、位置、组合关系等角度比较楚国菱形纹与商、西周时期的同类纹样,立足于古天文学原理,还原楚国丝绸中菱形纹的生存土壤,以图像学为依据,分析菱形纹与楚人崇拜的北极星之间的关系,阐释其中承载的象征意义。

1 楚国丝绸中菱形纹的类别

楚国丝绸中的菱形纹不仅单元形的造型变化多端,而且单元形中的组合方式没有完全固定的模式,反映了楚人不受成法约束的造物思想。根据形体上的差别,菱形纹的单元形有三种形式,分别为单体菱形、复合菱形和重构菱形。

第一种单体菱形由单个的菱形组成(表1)。在画面中依据菱形的边沿线作为骨架结构,以四方连续状排列,如表1中1-2包山2号楚墓织锦中的小菱形纹,菱形的布局完全依托四周的边沿线,整齐而富有规律;要么单独出现在纹样单元形的中间位置,如表1中1-7包山2号楚墓凤鸟纹绣、1-9马山1号楚墓龙凤相蟠纹绣的单元形中间均有一个醒目的菱形,与飞动的龙凤形成对比,营造出强烈的视觉秩序。此外,少数纹样中的单元形还采用了散点式排列,如天星观2号楚墓木俑服饰中的菱形纹(图3),各个菱形之间有大小、疏密对比,表现出一种跳跃感。

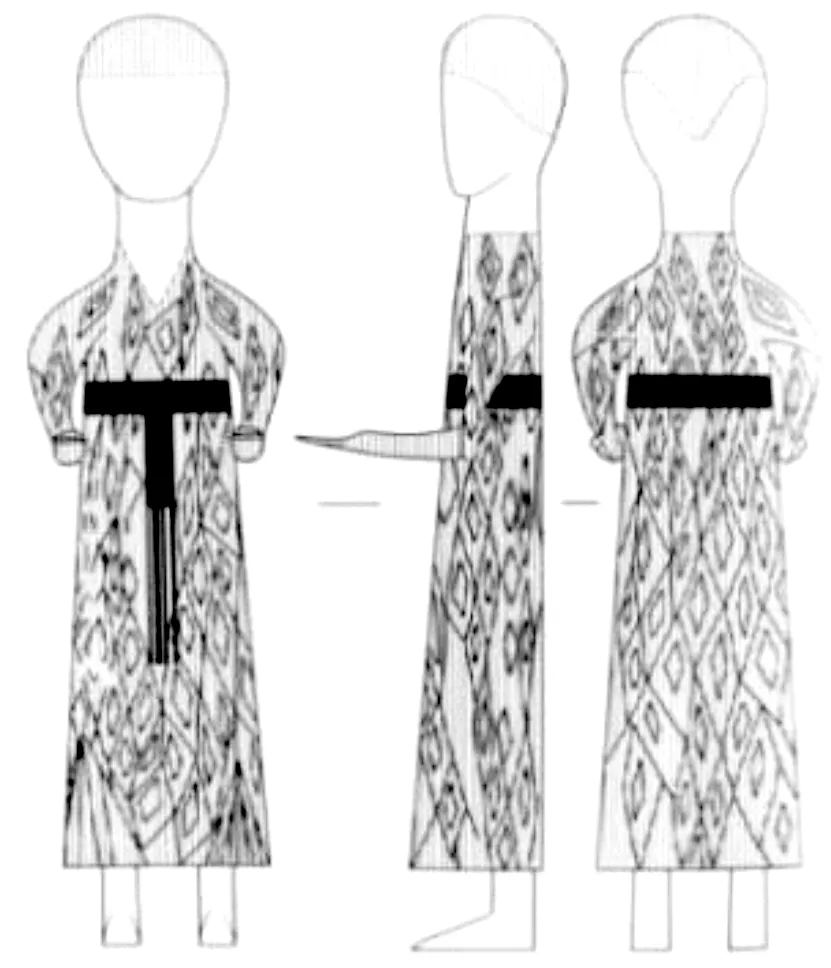

图3 天星观2号楚墓木俑Fig.3 Wooden figurine which comes from Tian Xing Guan No.2 Chu tomb

表1 楚国丝绸中部分单体菱形Tab.1 Some single rhombus in silk of Chu dynasty

第二种复合菱形是由多个大小不一的菱形按照某一种有规律的造型方法组合而成的完整图形(表2),菱形是其中的主要构成元素,这种类型大致可以分为两个亚类。

表2 楚国丝绸中部分复合菱形Tab.2 Some composite rhombus in silk of Chu dynasty

第一个亚类是由一个大菱形中两个钝角上附有两个小菱形的单元形,其中两个小菱形与大菱形融成了一体。由于其外形酷似当时流行的漆耳杯俯视图,一度被郭廉夫[4]命名为“杯纹”。该类单元形在楚国丝绸中出现频率较高,其造型洗练,可识别性强,如表2中2-1信阳楚墓杯纹绮、2-7马山1号楚墓田猎纹绦中的单元形等。

第二个亚类是以一个大菱形为中心,其钝角对角线两侧的小菱形呈不对称状布局的造型。有的短对角线一侧有一个小菱形,另一侧没有小菱形,如表2中2-4所示;有的对角线一侧有一个小菱形,另一侧有两个结构繁简不一的组合小菱形,如表2中2-5、2-6所示,在视觉上形成了变化。

第三种重构菱形(表3)以菱形为基础,应用打散重构的造型方法,以连续的、结构精密的单元形作为画面的主要装饰图形或骨架。这种类型的单元形不易识别,对菱形的外形略有增删,变体最多,可以分为两类。

表3 楚国丝绸中部分重构菱形Tab.3 Some rebuilt rhombus in silk of Chu dynasty

第一类是将大小不一的菱形进行重新组合,在结构上做适当的删减,整个外形仍然近似菱形,最终成为画面的单元形,如表3中3-7所示长沙楚墓褐地矩纹锦。这类单元形的造型没有严格的统一标准,细节处理根据画面的具体需求而定,形体有大有小、有长有短,视觉形式丰富,体现了楚人猎奇求新、不守成规的审美追求。

第二类是将打散、重构之后的菱形作为画面的骨架线,最后在其中组织各类不同的几何形或其他纹样等,如表3中3-1所示江陵九店东周墓丝织物、马山1号楚墓大菱形纹锦(图2)均以重构菱形作为骨架线,然后在其中组织各类大小不一的图形,整体结构清晰、细节丰富、视觉形式感突出。

2 楚国三种菱形纹的关系

纵观楚国的装饰艺术,菱形纹并非只出现在丝绸中,在漆器、青铜器、陶器中都有大量的装饰样式。因此,需要将楚国丝绸中出现的菱形纹放入楚国装饰艺术的大背景中进行综合研究,才能全面分析以上三种菱形纹之间的内在关系。

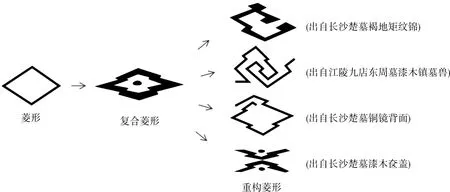

首先,从造型方法上看,楚国丝绸中的复合菱形、重构菱形均是由单体菱形为基础演变而来。姜今[5]认为各类菱形纹是由多个大小不一的菱形按照一定的组织规律打散之后重新组合而成,该观点阐明了菱形纹的基本造型方法,赵丰[1]48对此进行了详细的推演,目前在学术界基本形成了共识。复合菱形、重构菱形虽然大小不同、繁简不一,细节各有变化,但其都由单体菱形变化而来是毋庸置疑的(图4)。

图4 楚国单体菱形、复合菱形、重构菱形演变示意Fig.4 The evolution graph for single rhombus,composite rhombus and rebuilt rhombus in Chu dynasty

其次,虽然三种菱形单元形的造型各有差别,但是从其装饰方法、出现的位置与龙的组合关系等角度分析,三种菱形单元形都属于同一个系列,应该都具有相同的精神功能。从装饰方法上看,三种菱形单元形在楚国器物中均有重复排列的装饰样式,如丝绸中反复出现的各类四方连续状纹样(图5)。从菱形出现的位置分析,沅水下游楚墓陶盘、雨台山10号楚墓彩绘铜方镜等器物中的单独菱形均位于器物装饰面的正中心,与长沙楚墓铜镜中复合菱形出现的位置完全相同(图6),说明复合菱形是单体菱形的一种变体。从菱形与龙的组合关系看,余岗楚墓铜敦顶面三条龙分别围绕三个单体菱形旋转,而长沙楚墓铜镜背面的三条龙也是围绕三个重构菱形旋转布局(图7),二者的构图完全一样,进一步证明重构菱形也是单体菱形的变体之一。

图5 楚国丝绸中重复排列的三种菱形单元形Fig.5 Three kinds of rhombus patterns repeated in silk of Chu dynasty

图6 楚国器物中位于器物中心的菱形Fig.6 The rhombus pattern in center of the object in utensil of Chu dynasty

图7 楚国器物中围绕三个菱形旋转的龙Fig.7 The dragon pattern which revolves around three rhombuses in utensil of Chu dynasty

第三,从装饰艺术发展的规律而言,同时期、同地域的人群一般具有相同或相似的精神信仰及审美情趣,楚国器物作为承载统治阶层精神寄托的重要载体,各类器物中会流行着一个始终贯穿的装饰主题。当前的诸多理论研究缺乏宏观上的整体分析,大多数肢解了楚国丝绸和楚国其他器物中的同类纹样,导致无法把握菱形纹的整体风貌,归纳其中承载的象征意义。通过以上分析可以肯定,楚国装饰艺术中存在的系列菱形纹在当时都表现了统治阶层共同信仰的主题,以此彰显器物的精神功能。由此可见,楚国丝绸中普遍装饰菱形纹的现象就变得比较容易解释,其中承载了楚人的精神信仰,并且具有十分悠久的历史。

3 楚国丝绸中菱形纹的溯源

楚国丝绸中流行的菱形纹在商、西周时期器物中经常出现,只是鲜有学者研究其与楚国菱形纹之间的传承关系。从造型上看,商、西周的菱形纹形象清晰,单元形的外形与楚国丝绸中流行的第一种单体菱形基本一样,没有楚国丝绸中流行的另外两种复杂的样式。通过比较菱形的装饰方法,楚国丝绸中流行的重复排列的菱形、位于纹样单元形中心的菱形与龙组合出现的菱形,均能在前代器物中发现对应的源头。

商、西周的器物中普遍存在一种重复排列的菱形(图8),这种纹样大多出现在器物腹部,以二方或四方连续居多,形成了较强的视觉震撼力。由于商、西周器物中每一个菱形单元形上均有一个凸起乳钉,这类纹饰常被称为“乳钉纹”,忽视了其中装饰繁复的菱形。从形制和装饰方法上比较,这种重复的菱形纹正是楚国丝绸中同类纹样的源头,如表1中1-2包山2号楚墓小菱形纹锦、表2中2-2信阳楚墓杯纹绮、表3中3-7长沙楚墓褐地矩纹锦等。

图8 商、西周、楚国器物中重复的菱形纹Fig.8 The repeated rhombus pattern in objects of Shang dynasty,Western Zhou dynasty and Chu dynasty

出现在纹样单元形中心的菱形在商代和西周的器物中也非常流行(图9),这种菱形常位于龙头前额中间,龙的身体盘曲,似乎在围绕菱形旋转。由于这种菱形在器物中的形体较小,容易被人忽视,但其经常出现在商周器物的中心位置,足以说明其重要地位。楚国延续、发展了商、西周青铜器中的菱形纹,但在装饰中进一步强调了菱形的地位,其形体在画面中变得越来越大(图6、表1)。

图9 商、西周器物中心的菱形纹Fig.9 The rhombus pattern in the center of objects in Shang dynasty and Western Zhou dynasty

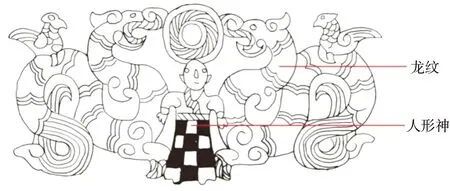

与龙组合出现的菱形(图7)在商、西周器物中出现的频率极高,这种组合纹样一直被学术界称为“兽面纹”。其中的菱形大多位于单元形对称轴或中心的位置上,其形象清晰,与两边对称的人形神、龙等或聚或离。这类组合纹样中由于部分样式中的龙经常被省略身体而仅保留头部,导致常被认为是牛头或其他兽面形。在此,通过分析单元形中各个构成元素就能发现其与楚国菱形纹之间的传承关系。商代和西周器物中典型的“兽面纹”中存在一种约定俗成的格式,两条龙围绕画面中间的人形神和菱形呈对称状构图。图10中两幅“兽面纹”中间的人形神和菱形纹均十分清晰,与左右两边对称的双龙融成一体;图11(a)中对称的双龙围绕着中间的菱形布局,不见了人形神,突出了菱形的重要地位,图11(b)则省略了菱形,保留了人形神和对称的双龙。由此可见,对称的双龙、菱形、人形神是“兽面纹”的基本构成元素,菱形和人形神有时同时出现,有时只出现人形神,有时只出现菱形纹。这种组合图形在楚国器物中亦有传承,湖北荆州院墙湾楚墓所出神人驾双龙纹样(图12)就是商代“兽面纹”的延续与发展,正中间写实神人双臂微张的动态几乎与“兽面纹”中的造型一致,左右两边各有一条具有楚国地域特色的龙纹,菱形则被省略。通过分析商、西周“兽面纹”中的构成要素,可以肯定,菱形与人形神在商、西周、楚国的器物可以相互指代,具有相同的象征意义。

图10 人形神与菱形同时出现的两种商代兽面纹Fig.10 Two kinds of beast mask patterns with God and rhombus in Shang dynasty

图11 菱形与人形神独立的两种商代兽面纹Fig.11 Two kinds of beast mask patterns with independent rhombus or God in Shang dynasty

图12 楚国神人驾双龙纹样Fig.12 The pattern with God and two dragons in Chu dynasty

综上可见,菱形纹具有悠久的历史,在楚国丝绸和楚国其他器物中流行之前拥有完整的发展脉络。按照装饰艺术发展的规律,先秦时期的生产力水平不高,物质基础并不是特别丰富,器物中的纹样必然都有所指事,否则菱形纹不可能广泛、反复应用在装饰中,其中必然承载着一种特定的象征意义。

4 楚国丝绸中菱形纹的寓意

鉴于大量的菱形出现在纹样单元形的中心位置,而且龙经常围绕其呈现出一种旋转的动态,这与先秦时期的天文学图式相对应,菱形象征天极中心的北极星,商、西周“兽面纹”和楚国神人驾双龙玉器中的人形神则是北极星神。

4.1 先秦天文学中的北极星

中国自古以来就是一个以农业为主的国家,发达的农业需要依靠精准的历法指导耕种,而制定历法就必须掌握星体的运行规律。因此,先秦的人们从来都没有停止过对天体星象的观察,历代都有观象授时的神职人员为统治阶层服务。楚国王族的祖先祝融曾经就是负责“观象授时”的大巫,对星象运行规律及天文学原理非常熟悉。在古人的观察经验里,感觉北斗星、太阳等众星始终围绕北极星旋转,认为永远静止的北极星是天极的中心。在此影响下,楚地盛行北极星崇拜,李学勤[6]、吴广平[7]、阿城[8]等均论证了北极星正是《楚辞·九歌》中描述的太一。太一在先秦时期地位崇高,《楚辞·九歌》中开篇就歌颂了“东皇太一”,张正明[9]、闻一多[10]均认为“东皇太一”是楚地最尊贵的神,这也足以证明太一在当时的重要地位。在中国历史的不同阶段,由于岁差的原因,曾经有多颗星被当做北极星,目前国际天文界认定小熊座α星为北极星。

北极星是先秦天文学的基础,而天文学又是制定历法的依据,当时的历法正是通过长期观察北斗星和太阳围绕北极星为中心分向旋转的规律[11]50而制定。《论语·为政》中记有:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”北辰就是北极星,说明至少在春秋时期,就形成了以北极星为中心的天文学理论,并将其运用到治理国家的理论中。按照天体运行规律,众星围绕北极星旋转,北极星位居天极的正中心,这一原理恰如其分地反映到了楚国装饰艺术中。菱形正是北极星的视觉形象,要么位于纹样单元形的中心位置,其他图形均围绕其布局,要么在器物中反复出现,从而凸显其无以伦比的主体地位。

4.2 龙与历法中的季节变化

纵观楚国丝绸装饰艺术,其中有大量的龙与菱形组合出现的纹样,呈现出一种动态美感。丝绸中龙与菱形组合的样式较多(图13),如马山1号楚墓、包山2号楚墓所出刺绣纹样单元形中的龙位于硕大的菱形之内,其形态似乎在围绕菱形旋转,身体与凤相蟠,出现的凤则是楚人的祖先祝融的象征,在当时的天文学中是楚国在天体中对应的分野[12]。除丝绸之外,楚国其他材质器物的装饰中也有龙与菱形的组合纹样,余岗楚墓铜敦顶面、长沙楚墓铜镜背面均有三条龙围绕三个菱形旋转的样式(图7),其中的菱形象征北极星,龙代表东宫苍龙,画面描绘了楚人心目中的天体结构及运行规律。

图13 楚国丝绸中龙与菱形的组合纹样Fig.13 The composite pattern which contains rhombus pattern and dragons in silk of Chu dynasty

在先秦的历法中,四季的更替对应龙的形态变化。在《周易集解》[13]中,干宝、孔颖达等认为乾、坤两卦十二爻的爻辞描述了一年十二个月的月份特点。周士一[14]也提出,乾、坤二卦的爻辞对应北斗柄旋转形成的月份变化,乾卦六爻为阳,坤卦六爻为阴,图14是根据以上观点绘制的北斗柄旋转对应的卦象变化,完全与季节更替相契合,正中间的北斗柄沿着十二辰(子、丑、寅……亥)以北极星为轴心顺时针运动,指向北方的子位时,阳气在坤卦底部开始上升,对应乾卦的初九,爻辞为“初九,潜龙,勿用”,以即将在天幕上显现的东宫苍龙寓意气候将要变暖,此时也是立春之时;北斗柄指向丑位为九二爻,爻辞为“九二,见龙在田,利见大人”,说明苍龙正式显现,对应的北斗柄已经转至东北方。此后,北斗柄将继续向东旋转,至东南方巳位时阳气盛到极致,与乾卦的上九呼应,对应夏至节气,极则必反、阳极生阴,爻辞为“上九,亢龙有悔”;当转至正南方午位时阳气逐渐衰弱,阴气慢慢出现,季节开始进入秋季,为坤卦的初六,爻辞为“初六,履霜,坚冰至”,和季节更替呼应;当北斗柄指向亥位,对应坤卦的上六,此时为冬至节气,爻辞为“上六,龙战于野,其血玄黄”,也是阴气极盛的时节,阴、阳重新要展开此起彼落的斗争,苍龙即将又要浮现在东方的星空大幕之中。

图14 卦象变化与北斗柄旋转而产生的季节变化示意Fig.14 The seasonal variation diagram produced by divination diagrams and rotating big dipper

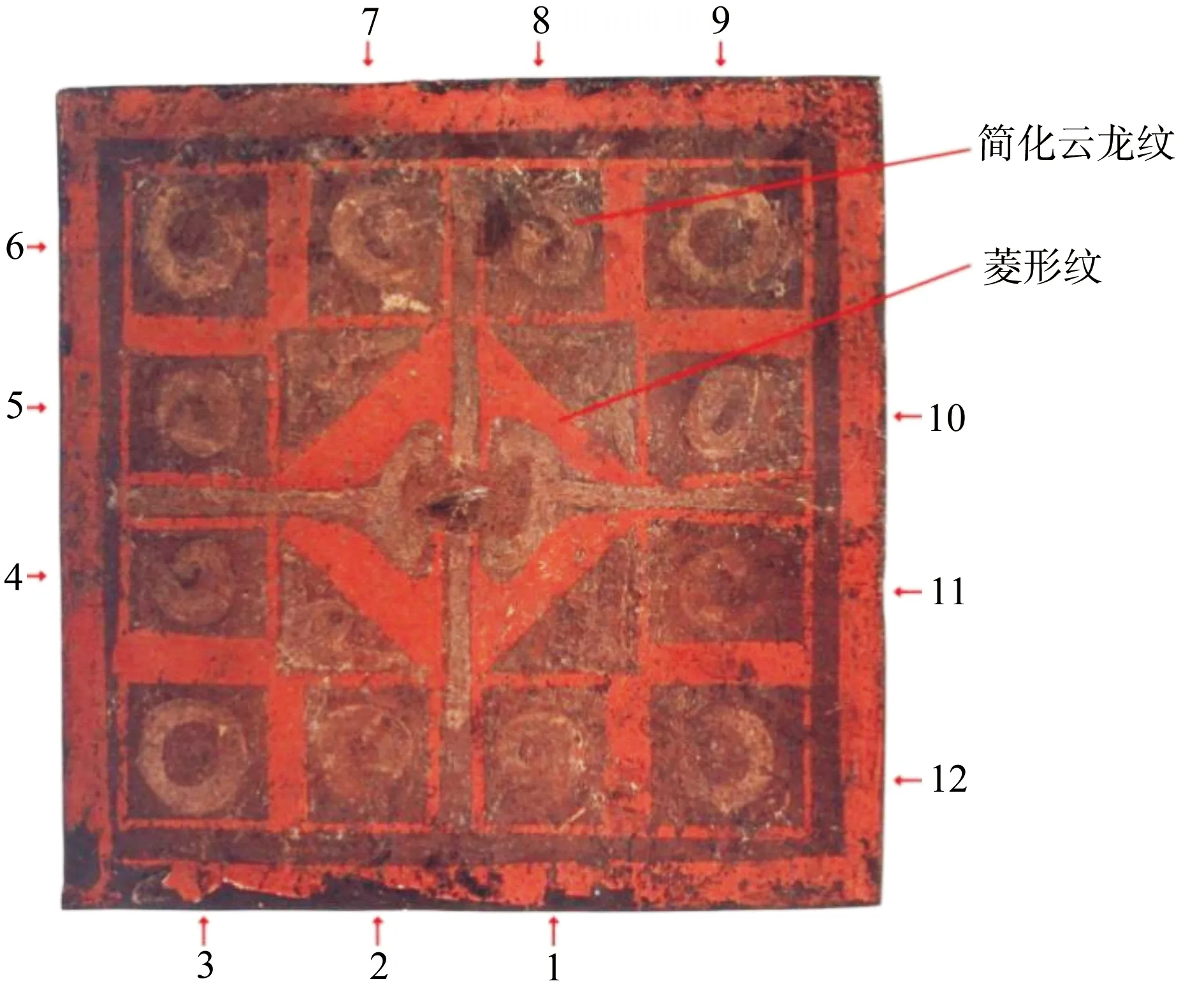

在楚国丝绸之外,楚国铜镜中的装饰正好就有与上述天文图式完全符合的构图布局,以江陵刘家湾99号楚墓彩绘铜方镜(图15)为典型代表,正中心有一个硕大的菱形,象征天极中的北极星,四周一圈共有十二个方格,刚好对应北斗十二辰和十二个月份,每个格子内部分别彩绘形态各异的“C”形简化云龙纹[11]98,与乾、坤二卦爻辞中所描绘龙的形态变化相符。可以肯定,楚国丝绸及其他器物中普遍出现的菱形纹是当时天文学原理的缩影,虽然存在多种变体和装饰手法,但是其中承载的象征意义相同,寓意楚人心目中崇拜的北极星,属于天体崇拜的范畴。

图15 刘家湾99号楚墓彩绘铜方镜Fig.15 The colored drawing quadrate bronze mirror which comes from Liu Jia Wan No.99 Chu tomb

5 结 语

楚国丝绸中的菱形纹虽然各不相同,但从造型上归根溯源可以确定其中的单元形均由单个的菱形构建而成,其源头正是商、西周青铜器中普遍流行的菱形纹,历经商、西周的发展,在楚国丝绸的传承中亦有创新,形成了别具一格的多元艺术形式,反映了楚人独特的创造能力。可以说,从商代到东周时期的楚国,菱形纹拥有清晰的发展脉络,但是一直没有得到学术界足够的重视,也鲜有学者通过还原古天文学原理对其进行全面而深入的探讨,这也正是本文的研究价值所在。

从楚国丝绸中的装饰来看,鉴于北极星的尊崇地位,楚人在造物过程中通常在器物中强调菱形的重要地位。1)让菱形位于单元形的中心位置,寓意北极星位于天极中心的特点;2)让菱形在丝绸中重复排列,形成强烈的视觉印象而突出重点;3)与多条龙组合形成具有时代特色的图像,这些类型的装饰在楚国非常普遍。因此,楚国丝绸中流行的菱形纹是楚地北极星崇拜的写照,反映了楚人“观象制器”的造物理念,体现了楚国王族天文学世家的历史背景,与《楚辞》等文献中描绘的最高神灵——东皇太一完全对应。这类菱形不仅是楚国装饰艺术中的常见题材,而且一直延续到汉代装饰艺术中,汉代丝绸、画像石、漆木器、玉器中流行着大量与楚国类似的菱形纹,这也与《汉书》等典籍中记载的汉代以太一为尊、祭祀太一的相关描述完全吻合,进一步证明了楚、汉装饰艺术之间的传承关系。