教育大数据哲学研究的现状与基本思路

谢娟

摘要:教育大数据的发展已进入深水区。长期以来的实践路向使教育大数据研究大多处于形而下的具象上,而形而上的哲学分析则有助于扩展教育大数据的理论基础,并为其实践指明方向,同时也有利于开拓研究领域,丰富学科内容。在教育哲学和技术哲学的向度上,教育大数据哲学研究虽取得了一定的研究成果,也未出现研究视角的对立与分化,但却暴露出本体论研究力度不足、认识论研究理性缺失、方法论研究有待深入、价值论研究维度单一、伦理学研究操作性不强等主要问题,核心原因在于研究层次不深入、学科归属不明确、内涵边界比较模糊。开展教育大数据哲学研究,不仅要从观念上明确研究的必要性和重要意义,而且需要统筹哲学、教育学等多学科领域的研究力量,围绕哲学角度、哲学方法、哲学问题和哲学解释,开展本体论、价值论、认识论、方法论、伦理观等多方面研究,从而系统解决为何研究、谁来研究、研究什么、怎样研究等基本问题。

关键词:教育大数据;哲学研究;现状分析;研究思路

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2019)02-0070-08 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2019.02.008

一、引言

在推动实施国家大数据战略的背景下,发掘教育大数据的内在动力并维持应用优势,是新时代教育面临的重要问题。2013年至今的教育大数据研究呈现出多元、微观的趋势,属于深入发展阶段,学界开始聚焦大数据安全和隐私等具体问题(蒋鑫等,2019)。尤其近年来,随着技术哲学研究的兴起,人们对大数据应用于教育的关注,逐渐从“是什么”“怎么用”等形而下的追問,向“该不该”“为什么”等形而上的审思转变。这不仅标志着人们在寻求量化教育的道路上并没有忽视教育的质性变化,也说明学界对教育大数据的本体论、价值论等哲学层面进行了不同程度的探究。教育大数据的哲学研究,已成为当前哲学、教育学等学科领域的热点话题。

一般而言,作为大数据的子集,教育大数据就是从庞大复杂的数字信息中寻找具有关联性的教育数据,从而发现教育的变化规律并预测教育发展趋势,是现代教育技术的一种具体表现。事实上,教育大数据具有技术和人文的双重身份,不仅是一种技术形态,负有现代技术的一般功能特性;更是一种思维方式或文化力量,即让大数据成为人们思考教育问题、做出教育决策的基本出发点。从这个意义上来讲,教育大数据的哲学研究势必带有技术哲学和教育哲学的属性特点。那么,当前教育大数据哲学研究的现状如何?是否发生了二元视角的分化与对立?存在哪些具体问题?背后的主要原因是什么?未来研究有哪些思路可供借鉴?正是立足于此,笔者从教育大数据哲学研究的现状出发,对相关研究进行梳理与分析,目的是认清存在的问题并分析原因,将研究路径凸显出来以引发关切。

需要说明的是,哲学研究是从哲学的视角和层面,比如从本体论、认识论、世界观等方面,运用哲学方法,对事物和现象的哲学问题进行探讨和回答(夏保华等,2016)。因教育大数据哲学研究刚刚起步,本文界定:凡是从哲学角度或哲学层面对教育大数据相关问题进行的研究,均被认定为教育大数据哲学研究。

二、哲学视域下的教育大数据研究现状

本世纪以来,随着大数据应用的不断深入,越来越多的学者开始进行教育大数据相关研究。自2013年开始,对教育大数据的关注开始出现哲学层面的审思,尤其是在大数据技术较为发达的欧美地区。迄今,教育大数据哲学研究的相关内容主要集中在两个方面:一是从教育哲学的视角,或基于哲学的体系结构对教育大数据进行论证,或对教育大数据的基本问题进行哲学分析,如对大数据与教育哲学的交叉问题进行分析,并从杜威的教育哲学视角展示教育哲学与大数据的对话方式(Blanken-Webb,2017),以及从自然主义和民主主义的教育哲学出发,探讨教育大数据预期与现实之间存在的差距(Dishon,2017)。二是基于技术哲学进行的反思,相关研究散见于大数据哲学研究中对教育问题的关注和技术哲学研究中对教育大数据应用的论述,如从哲学角度对自然科学领域的大数据概念及大数据学习新方式进行理论分析(Dos Santos,2015),以及通过比较教育大数据与其他大数据的不同之处,探讨教育大数据负荷的公民教育观(Clayton & Halliday,2017)等。

1.教育哲学视域下的教育大数据研究

教育哲学在技术向度的拓展,是对技术时代所蕴含的人的生存和发展方式重大变革的深层次认识,是对教与学的地位、作用、方式、目的等根本性问题进行的深入探讨和全新阐释(张纲要等,2014)。教育大数据哲学研究作为教育哲学在技术向度的拓展,当前主要集中在两个方面:从哲学理论体系论述教育大数据问题,和对教育大数据基本问题做出哲学分析。这两个方面的研究虽有交叉,但内容又各不相同。

一方面,从哲学体系出发的相关研究主要体现在本体论、价值论、认识论等层面。如本体论层面国外有学者讨论了教育大数据的概念涵义、技术挑战、认识差异、数字鸿沟等基本问题,呼吁教育研究要抓住大数据带来的机遇(Daniel,2019);国内学者讨论了大数据与教育之间的关系(杨现民等,2015)、教育大数据的独特优势(苏令,2016)、教育大数据的真正意义和实现途径(杨开城,2019)等。价值论方面,则涌现出“对教育大数据进行治理对教育管理和学习者带来日趋重要的影响”(Hartong,2016)、“教育大数据推动教育主流业务的深度融合和教育系统的智慧变革”(杨现民等,2016)、“教育改革的价值取向是大数据驱动的教育信息化”(甘容辉等,2015)等意义探讨。认识论及方法论方面,学者阐述了大数据时代思维方式的新结构及特性(张燕南等,2013),数字教育领域大数据分析方法的理论框架(Corbeil et al.,2017),大数据在数据发布、数据标准和数据伦理等方面引发的教育数据科学的方法论变革(Cope et al.,2016)等内容。

另一方面,对教育大数据相关问题做出的哲学分析,多见于人们对大数据应用带给教育的影响等问题的思考,如从教学角度反思大数据对教育关系的影响(McWilliam,2016)、大数据对教育体系的重构和现代教育哲学的改变(杨晓峰,2016)、大数据与高等教育哲学的相关性以及带来的挑战与机遇(Daniel,2015;2017)等。另外,还有学者从文化哲学的角度构建了基于大数据文化的教育策略框架(祝智庭等,2017)。

2.技术哲学视域下的教育大数据研究

作为技术方式,教育大数据必然会受到技术哲学的观照。同时,受技术哲学研究之伦理学转向及隐私保护等研究热点的影响,大数据引发的教育伦理问题也引起众多关注。不仅如此,教育技术哲学研究的相关成果也做好了先行铺垫。

诸多学者在研究大数据等技术哲学问题时对教育问题有所关注,如围绕技术的不平等分配、数据挖掘中存在偏见、社会关系不民主等问题,对大数据之于教育公正的影响进行研究(Ben-Shahar,2017);在探讨社会问题时对大数据促进教育变革的探讨(张兰廷,2014);从技术文化理论对教育大数据应用问题的归纳(张洪孟等,2015);从技术可量化层面,对教育的“无思”境地和教育自由等问题的哲思(姜勇等,2016);从人的主体隐匿的角度对教育大数据进行全面反思(刘培等,2018)。

人们陆续发现教育大数据存在隐私隐患(Pence,2015)、数据采集者敏感信息需要保护(苏令,2016)、高等教育大数据面临道德挑战(李馨,2016)等伦理问题,并针对隐私泄露侵害尊严、过往数据束缚个体发展、数据决策禁锢学业进步等具体风险提出伦理策略(张燕南等,2016),倡导德性教育的重要性(胡玲,2014),主张在教育大数据应用中建立问责与监督机制(Reidenberg et al.,2018)。

在教育大数据来临之前,教育技术哲学领域对技术影响教育发展的内在机制、教育技术价值的实现途径等问题的研究(颜士刚,2015),以及近年来对数据思维、教育技术“双刃”效应、教育技术伦理风险等问题的探索,为教育大数据哲学研究提供了基础铺垫。

综上可见:第一,既有研究不仅突出了教育大数据的特点、功能与应用等基本问题,而且反思了大数据带给教育的机遇和挑战,同时对伦理风险给予很多人本主义的关怀。也就是说,教育哲学和技术哲学这两种研究向度并未出现对立与分化,虽然表现出不同的研究基调,但在乐观中包含审慎的成分、悲观中渗透积极的期望,整体上呈现出多种观点共存的形势,尚未产生“技术导向”或“教育导向”的哲学脉络,所属的科学领域有待进一步明确。

第二,教育大数据哲学研究已取得一定的成果,但由于正处于起步阶段,“蜻蜓点水”现象比较突出,整体上缺少一种理论体系的支撑和指导。多数研究虽然具有了哲理审思的意味,也关注到基本的哲学问题,并积极从文化哲学、技术批判等哲学视角寻求思路,但哲学研究方法的使用未占据主导地位,且对问题的解读方式缺失解释视角,解释力不足,思辨的层次也有待继续深入。教育大数据哲学研究的重要意义和基本内涵需要深入探讨。

第三,当前研究的内容边界比较模糊,基本的逻辑路径阙如。从哲学研究的一般理论体系——本体论、价值论、认识论、方法论等基本要素来看,无论在教育哲学还是技术哲学的研究向度,多是从单一要素或者接近某一要素开始展开,而且各要素的研究力度和深度也远远不够,不仅表现出本体论研究力度不足、价值论研究维度单一、认识论研究理性缺失、方法论研究有待深入、伦理学研究操作性不强等问题,而且各研究要素之间的关系不曾被关注,即从系统的角度进行教育大数据本体论、价值论、认识论、方法论等关联研究尚未开启。

三、教育大数据哲学研究的基本思路

开展教育大数据哲学研究,不仅要从观念上明确研究的必要性和重要意义,而且需要明确研究主体,统筹哲学、教育学等多学科领域的研究力量,同时还要厘清研究内涵和内容边界,围绕哲学角度、哲学方法、哲学问题和哲学解释,开展本体论、价值论、认识论、方法论、伦理观等多方面研究,从而系统解决为何研究、谁来研究、研究什么、怎样研究等基本问题。实际上,哲学研究的从事者都知道,哲学及相关内容的界定本就歧见丛生。而且,随着教育哲学、技术哲学等相关学科的不断发展,教育大数据哲学研究的任务与内容都将得到不断地拓展。因此,明确教育大数据哲学研究的一般思路,目的不在于找到统一的定义或规定,而是通过这一探讨与界定,让教育大数据的哲学探讨处于一种基本的哲学立场和逻辑思路,从而促进教育大数据哲学研究体系的形成。

1.教育大数据哲学研究的必要性

当前人们并未深入理解哲学研究之于教育大数据的必要性和重要意义。事实上,至少有三个方面的主要因素促使教育大数据哲学研究成为一种必要。一是在当前教育大数据的应用过程中,诸如数字身份盗用、隐私泄露、数据权利边界模糊、数据决策不人性化等教育异化问题不断涌现。这是大数据时代的技术难题在教育领域中的凸显,呼吁教育研究在哲学层面给出深层次的应对。二是随着大数据的深入应用,教育正面临时代难题——以大数据的价值重建与观念认同为根本挑战。如何引导人们合理产生、使用、管理、评价教育大数据,辩证看待以纠偏对大数据的一元论认识误区,是大数据时代哲学研究的重要内容。三是作为新的研究对象,教育大数据已成为信息技术哲学和教育技术哲学的重要研究土壤。开展哲学研究不仅是教育学、哲学等学科发展的时代需要,而且体现了教育技术哲学、信息技术哲学等多学科不断融合发展的时代趋势。

不仅如此,在理论方面,哲学研究有助于理清教育大数据的产生根源、发展动因、价值负载、伦理问题以及未来走向,从而丰富和发展教育大数据的理论体系,进一步认识其在学科系统中应处的地位。在实践层面,教育大数据哲学研究的應用价值突出:可为教育大数据发展思路提供哲理层面的借鉴,具有参考性;可为降低教育异化等技术风险提供自我评价的理论支持,具有诊断性;对教育大数据基本问题进行哲学思考并提供研究路径,具有指导性;对强化教育大数据的社会责任、增强元认知能力具有重要的推动作用。

2.教育大数据哲学研究的学科归属与研究领域

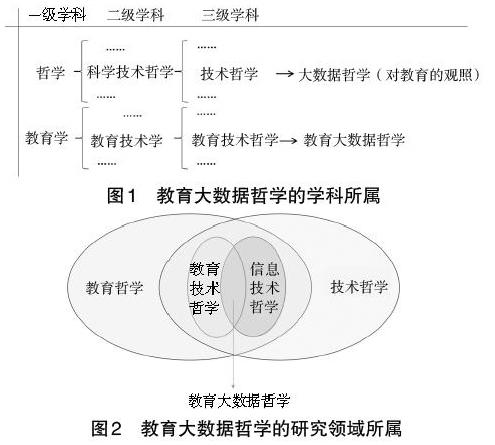

教育大数据哲学研究的学科归属问题尚不明确。目前从事研究的既有哲学、教育学等人文社科力量,也涉及信息科学、工程技术等自然科学领域,呈现出学科交叉的特点。实际上,教育大数据哲学至少与教育学、哲学等一级学科具有关联性。按照国内现有学科分类,教育大数据哲学可以看做技术哲学和教育技术哲学这两个三级学科的交叉学科,其展开关系如图1。

可见,哲学和教育学两个学科负有重要的研究责任。实际上,教育大数据哲学研究就是用相关哲学理论洞悉教育大数据和用教育大数据丰富相关哲学的双向过程。对教育大数据本体论、认识论、方法论等问题的研究,是繁荣相关哲学研究的重要维度。而在实践方面,尤其是大数据与人工智能、物联网的接轨,通过网络化、智慧化的手段,带给教育前所未有的改造与变革,重塑了教育形态和教育观,使技术哲学的解释力和影响力拓展到教育领域。这一双向过程不仅保证了教育大数据哲学研究的可行性,也进一步突出了内在的重要价值。具体到二级学科上,科技哲学和教育技术学两个学科应积极从技术哲学和教育技术哲学的角度,担负起研究重任,保证哲学研究双向效应的发挥。

另外,在未形成学科的研究领域上,教育大数据哲学与教育哲学以及技术哲学的关系最为紧密(如图2所示)。一方面,大数据以典型的信息技术形态存在,其发展过程理应受到技术哲学的审视。近年来发展起来的信息技术哲学领域,能够从哲学视角和哲学方法出发,引导人们对教育大数据进行本体论、认识论等基本哲学问题探索。另一方面,教育作为大数据的重要应用场景,在接纳大数据合理身份的同时,需要对其进行必要的教育哲学观照,以保证大数据应用的教育性目的。实际上,大数据一直是教育哲学家关注的问题,并为教育哲学研究提供了实证研究的机会和重要的解释视角(Blanken-Webb,2017)。这份观照目前主要落在了与技术血缘关系最为亲近的教育技术哲学的研究领域上。事实上,从具体研究领域来看,信息技术哲学和教育技术哲学都对教育大数据负有最为直接的研究责任。

然而,技术哲学研究中对信息技术的观照起步较晚,且多限于对“网络”“计算机”等局部或分支技术的探讨(肖锋,2016)。对大数据的哲学探究近年来才开始,且数量较少,研究力量相对较弱。而教育哲学研究通常从民主、公平等理论角度来探究教育问题,但随着近年来的实践化转向,教育哲学研究提倡以实践为研究鹄的(于伟,2015)。对教育大数据等教育实践问题加以哲学关注,将成为一种研究趋势。所以,无论是从哲学和教育学的学科角度,还是基于信息技术哲学和教育技术哲学的研究领域,人们对教育大数据的关注程度和研究力度均有待提高。

3.教育大数据哲学研究的基本内涵

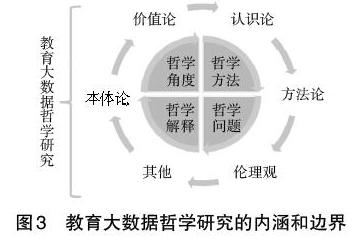

当前人们并未深入理解教育大数据哲学研究的基本内涵。一般来说,哲学研究具有哲学角度、哲学方法、哲学问题和哲学解释四个方面的规定性,它们相互联系、相互依存、相互印证,共同构成哲学研究得以成立和展开的统一体(夏保华等,2016)。因此,只有从哲学角度、哲学方法、哲学问题和哲学解释这四个方面出发,才能保证教育大数据哲学论证的严密性和完整性。这就要做到:(1)从哲学角度和层面认识和解释教育大数据,比如对其进行本体论、认识论、方法论、价值论、伦理观等方面的探讨。(2)采用哲学方法,如本体论、认识论等思维模式,和分析综合、唯物辩证等一般方法,以及现象学、解释学等具体方法,对教育大数据进行系统论证。(3)回答与教育大数据相关的哲学问题,如教育大数据是什么、应当做什么、能够做什么等基础性问题。(4)解释教育大数据与教育、大数据与教育、教育大数据与人的发展等多层关系,从而揭示教育大数据的理论形态。

除此之外,教育大数据哲学研究的内容边界也有待明确。从学科领域来看,信息技术哲学研究多从本体论、认识论等哲学角度,探讨信息技术发展模式及其对人与社会的影响等问题(肖锋,2016);教育技术哲学研究通常基于教育技术本体论、价值论、实践论等视角,关注技术异化教育等问题(颜士刚,2015)。可以看到,这两个学科的哲学研究统一于本体论、认识论、价值论等基本哲学框架。无独有偶,大数据哲学的最早探索者舍恩伯格也从本体论、认识论、方法论、价值论和伦理观等视角揭示了大数据的哲学意义(黄欣荣等,2017),学者黄欣荣(2015)据此提出了本体论、认识论、方法论、价值论和伦理学的大数据哲学研究体系。基于此,笔者从哲学研究的四个规定性和大数据哲學研究的5个纲领出发,尝试界定教育大数据哲学研究的内涵与内容边界(见图3)。

其中,哲学角度、哲学方法、哲学问题、哲学解释共同组成教育大数据哲学研究的基本内涵。具体而言,哲学视角或者层面是观察事物的一种特殊角度,通常运用哲学原理和哲学知识对问题进行高度抽象和元反思,从而把握事物的本质。哲学方法是区别于科学方法的理论思维方式,一般由基本的哲学思维方式、一般哲学方法和特殊哲学方法三个层次组成。哲学问题指向的是最普遍的问题,表现出永恒性、终极性、开放性、超越性等特点,即问题本身永远是问题,是哲学对事物的终极关怀,不存在封闭答案,但可以推陈出新。哲学解释是对事物的一种特有解读方式,主要通过反思和逻辑论证,提供对事物的理性认识和理论解释(夏保华等,2016)。该研究内涵是与其他研究相区别的重要特征,是构成教育大数据哲学研究的充要条件。换言之,要想进行教育大数据的哲学研究,就必须站在哲学的角度,通过哲学的方法,对基本的哲学问题,进行哲学的解释。这四个规定性共同作用,缺少了其中任何一项或两项的研究,都不是严格意义上的哲学研究。而外层的本体论、价值论、认识论、方法论、伦理观等内容体系是当前教育大数据哲学研究的主要边界。也就是说,教育大数据哲学研究应当从本体论、价值论、认识论、方法论、伦理观等多个方面系统进行,同时做到哲学角度、哲学方法、哲学问题和哲学解释这四个规定性的相互统一。

4.教育大数据哲学研究的路径构想

根据上文界定,教育大数据哲学研究可基于以下5条路径展开:

第一,加强教育大数据的本体论研究,深入探讨教育大数据的本质以及引发的教育观念变革。本体论研究就是探讨教育大数据之所以称之为教育大数据的本质内涵,是对教育大数据的概念、特性的分析,主要回答教育大数据究竟是什么、教育能否被彻底数据化、教育大数据与教育传统数据有何本质区别等问题。显然,当前已有少数学者开始关注这些问题,如对教育小数据与教育大数据之间的联系与区别(方柏林,2016)等问题的关注,但研究的力度还远远不够。通过引入本体论的哲学思维,尤其是技术本体论及教育本体论等相关理论,对教育大数据进行本体层面的追问,解答教育大数据的内涵、特性、引发的变革等理论问题,促成对教育大数据本质的统一认识。

第二,加强教育大数据的价值论研究,客观判断教育大数据的价值体系及其与传统教育数据价值观的差异。哲学视域下教育大数据的价值不同于其在某一方面表现出来的具体外在功能,而是教育大数据自身所负荷的一般价值。所以,教育大数据的价值论研究不应仅仅停留在工具效用上,还应当对其内在价值进行深入分析,如对教育大数据本身是否具有善恶之分、是否可应用于任何目的、是否有利于促进人的全面发展等问题的探讨。可喜的是,教育大数据的价值关系模型(刘桐等,2018)已经建立。遗憾的是,内在价值的维度尚未有人关注,因而对教育大数据的批判意识不足。该层面的研究关乎大数据与教育之间的价值关系,需要对大数据之于教育的意义、作用的总体评价,如对教育大数据的普适价值与特殊价值、内在价值与外在价值、主体价值与客体价值等问题的探讨。

第三,加强教育大数据的认识论研究,理性分析大数据之于教育的适切性以及对原有数据观的挑战。教育大数据的认识论研究是对数据挖掘的可能性及科学逻辑的再认识,如对数据挖掘能否成为教育发现的新模式、相关性与因果性是什么关系、数据结果能否成为解释教育现象的依据等问题的探讨。目前这些问题虽已有人关注,如“教育大数据与教育事实的关系”(苏令,2016)等问题。意外的是,大多数以“理所当然”的态度接受和认同数据挖掘对教育的重要性,理性而深入的研究严重缺失。因此,急需通过理清大数据的相关性与因果性关系、数据挖掘与教育发现的关系、教育大数据产生的前提與基础、教育大数据形成的过程与规律等基本问题,来促使教育大数据科学、良性地发展。

第四,加强教育大数据的方法论研究,全方位思考大数据在教育科学方法层面引发的变革。教育大数据的方法论研究主要探讨大数据思维方法及其对教育的影响。需要深入思考的问题主要有:大数据方法的科学性及其在教育领域的适用性如何?利用大数据方法处理教育数据的基本过程是怎样的?大数据方法应用于教育领域的基本原则是什么?对这些问题的研究已有人开始关注,如“使用科学方法对教育大数据进行采集和应用”(苏令,2016),但仍待继续深入。该研究层面涉及大数据方法在教育领域的应用等问题描述,如教育大数据的科学性、适用性、基本原则等,以及如何利用大数据来提升教育问题解决的效用等,具体包括教育大数据方法应用的环境、过程、手段、工具、技巧等。

第五,加强教育大数据的伦理研究,多视角诠释教育大数据引发的伦理危机及人们应遵循的道德观念、行为规范。教育大数据带来的伦理问题已经引起人们的高度关注,很多学者梳理并分析了具体的伦理风险,如从责任伦理、制度伦理和功利伦理等视角对大数据时代隐私保护问题进行全方位伦理治理(陈仕伟等,2016)。但对于教育大数据的伦理诉求、教育者与受教育者的数据权利、具体教育伦理观的嬗变等问题,关注深度仍不够,致使伦理治理途径缺少跨学科、多角度的考虑,实际操作性不强。该层面需要解决的问题有:面对大数据,身处教育中的人们应该或不该做什么、什么样的大数据行为是教育性或反教育性的体现、如何让大数据合乎伦理地发挥效用、如何开展大数据时代的德性教育等。

总之,教育大数据的本体论、价值论、认识论、方法论、伦理学等哲学层面的研究,是相互联系、一脉相承的。本体论回答教育大数据是什么,价值论申辩教育大数据之重要性及意义,认识论解释教育与大数据之间的关系,方法论引导人们发现和应用教育大数据,伦理学评判教育大数据行为的好与应该。只有将这5条研究路径统一起来,并借助多种哲学研究的思维与方法,对相关哲学问题进行哲理解释,才能系统开展教育大数据的哲学研究。

四、结语

无论如何,教育大数据哲学研究是必要的,也是迫切的,它在完善教育大数据应用绩效和警醒“大数据迷恋”等思维倾向上,都具有积极意义。长期以来的实践路向使教育大数据研究大多处于形而下的具象上,而形而上的思考则有助于扩展教育大数据的理论基础,并为其实践指明方向,同时也开拓了教育哲学、技术哲学的研究领域,丰富了哲学和教育学等学科内容。在教育哲学和技术哲学的向度上,教育大数据哲学研究虽取得了一定的研究成果,也未出现研究视角的对立与分化,然而理论体系的缺失却显而易见,暴露出本体论研究力度不足、价值论研究维度单一、认识论研究理性缺失、伦理学研究操作性不强等问题。这在一定程度上限制了教育大数据发展的深度与广度,割裂了教育大数据实然与应然的关联性,不利于教育大数据在形而上层面的审思。教育大数据哲学研究中之所以存在这些问题,究其原因,主要是由于尚未意识到哲学审思的重要性而随意研究、不明白哲学研究内涵而盲目研究、不清楚哲学研究的实现途径而无奈研究造成的。所以,只有解决好这些少意识、缺内涵、无策略的突出问题,明确教育大数据哲学研究的具体路径,才能从根本上做好教育大数据的哲学研究。文章给出的研究思路与具体路径,旨在引导人们直面教育大数据哲学研究的现实,并启示学界寻找更多的发展路向。由于学科交叉带来的研究内容的复杂性和研究边界的模糊性,以及大数据技术革新的动态特点,要系统开展教育大数据的哲学研究,仍需要多领域、跨学科的共同努力。

參考文献:

[1]陈仕伟,黄欣荣(2016).大数据时代隐私保护的伦理治理[J].学术界,(1):85-95.

[2]方柏林(2016).教育大数据应用:挑战和利用——兼论教育小数据的大作用[J].开放教育研究,(4):18-24.

[3]甘容辉,何高大(2015).大数据时代高等教育改革的价值取向及实现路径[J].中国电化教育,(11):70-76,90.

[4]胡玲(2014).当德性遭遇大数据——大数据背景下的德性教育走向[J].湖南师范大学教育科学学报,(6):55-59.

[5]黄欣荣(2015).大数据哲学研究的背景、现状与路径[J].哲学动态,(7):96-102.

[6]黄欣荣,李世宇(2017).舍恩伯格大数据哲学思想研究[J].长沙理工大学学报(社会科学版),(3):5-11.

[7]姜勇,郑楚楚(2016).教育是一场充满“境遇”的人生旅程——从“哲学史上的暗流”来看教育的“不可测度性”[J].基础教育,(3):5-12.

[8]蒋鑫,洪明(2019).国际教育大数据研究的热点、前沿和趋势——基于WOS数据库的量化分析[J].中国远程教育,(2):26-38.

[9]李馨(2016).高等教育大数据分析:机遇与挑战[J].开放教育研究,(4):50-56.

[10]刘培,池忠军(2018).大数据技术图景中主体隐匿与重构的哲学反思——以教育大数据为例[J].自然辩证法通讯,(11):1-10.

[11]刘桐,沈书生(2018).从表征到决策:教育大数据的价值透视[J].电化教育研究,(6):54-60.

[12]苏令(2016).大数据时代教育改革“靶向治疗”来了[N].中国教育报,2016-03-30(04).

[13]夏保华,赵磊(2016).哲学学术规范与方法论研究[M].南京:东南大学出版社 & 南京大学出版社:18-20.

[14]肖峰(2016).信息技术哲学[M].广州:华南理工大学出版社:9.

[15]颜士刚(2015).教育技术哲学[M].北京:中国社会科学出版社.

[16]杨开城(2019).教育何以是大数据的[J].电化教育研究,(2):5-11.

[17]杨现民,唐斯斯,李冀红(2016).发展教育大数据:内涵、价值和挑战[J].现代远程教育研究,(1):50-61.

[18]杨现民,王榴卉,唐斯斯(2015).教育大数据的应用模式与政策建议[J].电化教育研究,(9):54-61,69.

[19]杨晓峰(2016).大数据时代的教育:展望与行动[J].高等教育研究,(12):7-12,20.

[20]于伟(2015).教育哲学[M].北京:北京师范大学出版社:10.

[21]张刚要,李艺(2014).技术时代教育哲学的拓展研究——兼论教育技术学与教育学的深度融合何以可能[J].中国电化教育,(9):13-19.

[22]张洪孟,胡凡刚(2015).教育虚拟社区:教育大数据的必然回归[J].开放教育研究,(1):44-52.

[23]张兰廷(2014).大数据的社会价值与战略选择[D].北京:中共中央党校.

[24]张燕南,赵中建(2013).大数据时代思维方式对教育的启示[J].教育发展研究,(21):1-5.

[25]张燕南,赵中建(2016).大数据教育应用的伦理思考[J].全球教育展望,(1):48-55,104.

[26]祝智庭,孙妍妍,彭红超(2017).解读教育大数据的文化意蕴[J].电化教育研究,(1):28-36.

[27]Ben-Shahar, T. H. (2017). Educational Justice and Big Data[J]. Theory and Research in Education, 15(3):306-320.

[28]Blanken-Webb, J.(2017). Big Datas Call to Philosophers of Education[J]. Philosophical Inquiry in Education, 24(4):310-322.

[29]Clayton, M., & Halliday, D. (2017). Big Data and the Liberal Conception of Education[J]. Theory and Research in Education, 15(3):290-305.

[30]Cope, B., & Kalantzis, M. (2016). Big Data Comes to School: Implications for Learning, Assessment, and Research [DB/OL].[2019-01-20].https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2332858416641907.

[31]Corbeil, M. E., Corbeil, J. R., & Khan, B. H. (2017). A Framework for Identifying and Analyzing Major Issues in Implementing Big Data and Data Analytics in E-Learning: Introduction to Special Issue on Big Data and Data Analytics[J]. Educational Technology, 57(1):3-9.

[32]Daniel, B.(2015). Big Data and Analytics in Higher Education: Opportunities and Challenges[J]. British Journal of Educational Technology, 46(5):904-920.

[33]Daniel, B. (2017). Contemporary Research Discourse and Issues on Big Data in Higher Education[J]. Educational Technology, 57(1):18-22.

[34]Daniel, B. (2019). Big Data and Data Science: A Critical Review of Issues for Educational Research[J]. British Journal of Educational Technology, 50(1):101-113.

[35]Dishon, G. (2017). New Data, Old Tensions: Big Data, Personalized Learning, and the Challenges of Progressive Education[J]. Theory and Research in Education, 15(3):272-289.

[36]Dos Santos, R. P. (2015). Big Data: Philosophy, Emergence, Crowdledge, and Science Education[J]. Themes in Science and Technology Education, 8(2):115-127.

[37]Hartong, S. (2016). Between Assessments, Digital Technologies and Big Data: The Growing Influence of "Hidden" Data Mediators in Education[J]. European Educational Research Journal, 15(5):523-536.

[38]McWilliam, E.(2016). Shifting Centres: Pedagogical Relations in the Era of Big Data[J]. International Journal of Leadership in Education, 19(1):40-55.

[39]Pence, H. E.(2015). Will Big Data Mean the End of Privacy?[J]. Journal of Educational Technology Systems, 44(2):253-267.

[40]Reidenberg, J. R., & Schaub, F. (2018). Achieving Big Data Privacy in Education[J]. Theory and Research in Education, 16(3):263-279.

收稿日期 2019-01-20 責任编辑 汪燕

Abstract: The development of educational big data has entered the deep water area. For a long time, the practice direction makes the research on educational big data in the physical level. However, the metaphysical analysis of educational big data is helpful to expand the theoretical basis, to point out the direction for its practice, to open up research fields, and to enrich subject contents. Some achievements in recent philosophical research on educational big data show no opposite or differentiated research perspectives, but expose prominent problems such as insufficient ontological research, lack of rationality in epistemology research, superficial methodology research, single dimension in axiology research, and weak operability in ethics research. The core causes of these problems lie in skin-deep research level, unclear subject attribution and vague connotation and boundary. To carry out philosophical research on educational big data, we should not only clarify the necessity and significance from the concept, but also coordinate multi-disciplinary forces of philosophy and pedagogy, and do the research on ontology, axiology, epistemology, methodology, ethics and other aspects around philosophical perspective, philosophical method, philosophical problem and philosophical explanation, so as to systematically solve the basic problems of why, who, what and how to study.

Keywords: Educational Big Data; Philosophical Research; Analysis of the Current Situation; Research Thought