《张迁碑》三题

■杜伟华

一、石工孙兴

《张迁碑》碑文第15行有“故吏韦萌等,佥然同声,赁师孙兴,刊石立表”句,石师孙兴的名字紧接主持立碑者韦萌之后,而其他参与者,不管地位高低,出资多少,名字一律在碑阴。为什么孙兴的名字出现在显要位置,以及如何评价孙兴的刻工,弄清楚这些问题,对于我们理解《张迁碑》、欣赏和学习其书法尤为重要。

汉碑中附有刻工名字的情况很少。金石学家曾毅公辑有《石刻考工录》,搜罗历代碑刻石工名字。其中于汉代仅录十一名。[1]近来所见汉代碑刻益多,但有刻工名字者仍是少数。

关于石工的地位,金石大家叶昌炽在《语石》中的一条引注颇能说明问题:“王惕甫《碑版广例》曰:汉碑不列书撰人姓名。而市石募工、石师石工,必谨书之。樊敏碑建安十年造,石工刘盛、息懆书。书人居石工之下。”[2]

王惕甫“必谨书之”的表达显然言过其实,但指出石工排在书者之前,确是卓见。细检汉代碑刻,不难发现情况或是仅有石工,或石工与书者都有,但石工排在书者之前,且不管哪种情况,石工名字一律出现在重要的碑阳。这说明石工的名字似乎不单单是物勒工名的用意。我们可以因此推断,在汉代石工的地位是高于书者的。石工孙兴的名字之所以出现在重要位置,大概是因为孙兴手艺超群,刊刻他的名字可以提升碑的品位,更彰显立碑者的忠孝之义。类似例子的还有不少,如《白石神君碑》:光和六年常山相南阳冯巡字季祖。元氏令京兆新丰王翊字元辅。长史颍川申屠熊。丞河南李邵。左尉上郡白土樊玮。祠祀椽吴宜。史解微。石师王明。[3]《祀三公山碑》:长史鲁国颜氵+巴、五官掾阎佑、户曹史纪受、将作掾王笧、元氏令茅厓、丞吴音廷、掾郭洪、户曹史翟福、工宋高等刊石纪焉。[4]这里刻工王明和宋高的大名列于主事官吏之后,想来与《张迁碑》同属一种情况。

此外,《安国祠堂题记》中的描述对石工的地位也很有启发意义:

……募使名工高平王叔、王坚、江湖、栾石。连车采石县西南小山阳山,潨疠摩治,规矩施张,寋帷及月,各有文章,调文刻画,交龙委蛇,猛虎延视,玄蝯登高……作治连月,功扶无亟,贾钱二万七千。[5]

该题记不惜笔墨详细介绍石工的籍贯、姓名、名声、技艺精湛、耗时之久、费资之巨,目的很明确,完全是在孝子贤孙式的炫耀。此外,东阿铁头山苌他君祠堂石柱题记中也有“朝暮侍师,不敢失欢心”[6]字句,虽然这些文字主要用于表明孝子贤孙的孝心,但也从一个侧面说明石刻艺人,尤其是那些名工良匠在当时还是很有地位的。

我们回过头来看看孙兴到底是个什么样的石工。叶昌炽对《张迁碑》有过“四面蟠螭,圭首锐处两鹤相对,此亦汉画之至精也”[7]的描述,说明孙兴的技艺是很精湛的。通过篆额,我们也能发现,孙兴确实是了不起的石工,他把汉篆这种顾盼照应、盘曲穿插表现得淋漓尽致,颇显笔意。不过,明王世贞《弇州山人四部稿》评《张迁碑》:其书不能工。[8]清万经评:其字颇佳,惜摹手不工,全无笔法。[9]为什么孙兴的手艺了得,却“书不能工”?问题出在孙兴身上吗?我们有必要探寻一下《张迁碑》的书丹问题。

二、半个“表”字及其他错字

《张迁碑》是一通大碑,关于尺寸,不同著作略有不同,姑从李樯先生《秦汉刻石选译》中的数据:碑高314厘米,宽106厘米,碑文隶书16行,每行42字。篆额12字,分作2行。[10]根据实物照片,篆额位于碑身正中,但目前看到的全拓,篆额一律偏左,右边比左边多出4行的空间。大概是拓工为了节省纸墨及工时,没有拓左边无字的部分,导致整拓显得非常不对称。作为一通煌煌大碑,出现这种不协调的失衡,考其原因,大致有二:一种是书丹时设计欠妥,碑文书写完却剩有大量空间;另一种是根本没有书丹,完全靠石工自由发挥,刻到哪里算哪里。也就是说,碑刻制作一般所涉及的撰文、书丹和刻制等环节,缺了中间书丹一环。通过后面的分析,笔者认为第二种可能性更大。

李樯先生在介绍《张迁碑》时提到,颂文末尾(第13行)与年月(第15行)之间,有一行的空间,下面仅有一“”字,该字与上下文无关,不知何意。[11]一般研究《张迁碑》凭借的都是剪裱本,而剪裱本都将这一行的空白去掉了,导致“丕”字与其对应的字错位。如图所示(图例选自河南美术出版《张迁碑》,其中碑阳整拓为清初拓本,局部选自故宫明代剪裱本),整拓中这个字:

在剪裱本中则变成:关于这个多出来的字,彭兴林先生在《中国历代名碑释要》有清楚的解释:十五行末表字写俗,旁写表字下半“”正之,汉《杨淮表碑》,表字下写作“正之,汉《杨淮表碑》,表字下写作+山”。[12]“表”字在汉碑中的各种写法如图所示:《张迁碑》的“表”字写法确实比较楷化,不如《礼器》等碑更符合八分特征,这一点后文就继续论述。那么,另一个问题是,为什么有这半个“表”字占了整整一列,它的左边明明有一个完整的“表”字?我们无法做出确切的解释,只能做出合理的猜测。如果有书丹,或者碑文有很好的设计,是不会出现这种情况的。比较合理的情况是,书者在其他介质上写草稿时,写到“表”字感觉不满意,为了丰富字形(《张迁碑》书者有主动有意改变重复字写法的习惯),他在夹缝中补写了该字下半部分,吩咐刻工刻时采用原字的上半部分,用右边的下半部分,但刻工刻的时候忘记了,把半个字当成了一个字,还独立占了一行。碑文刻成后,应该有验收环节,但也没做调整,比如铲去该半个字(碑阴部分却有最后的调整修改痕迹)。为什么这样一通大碑,允许这样疏漏的环节存在,这确实是一个值得探讨的问题。这一问题下文将接着探讨。

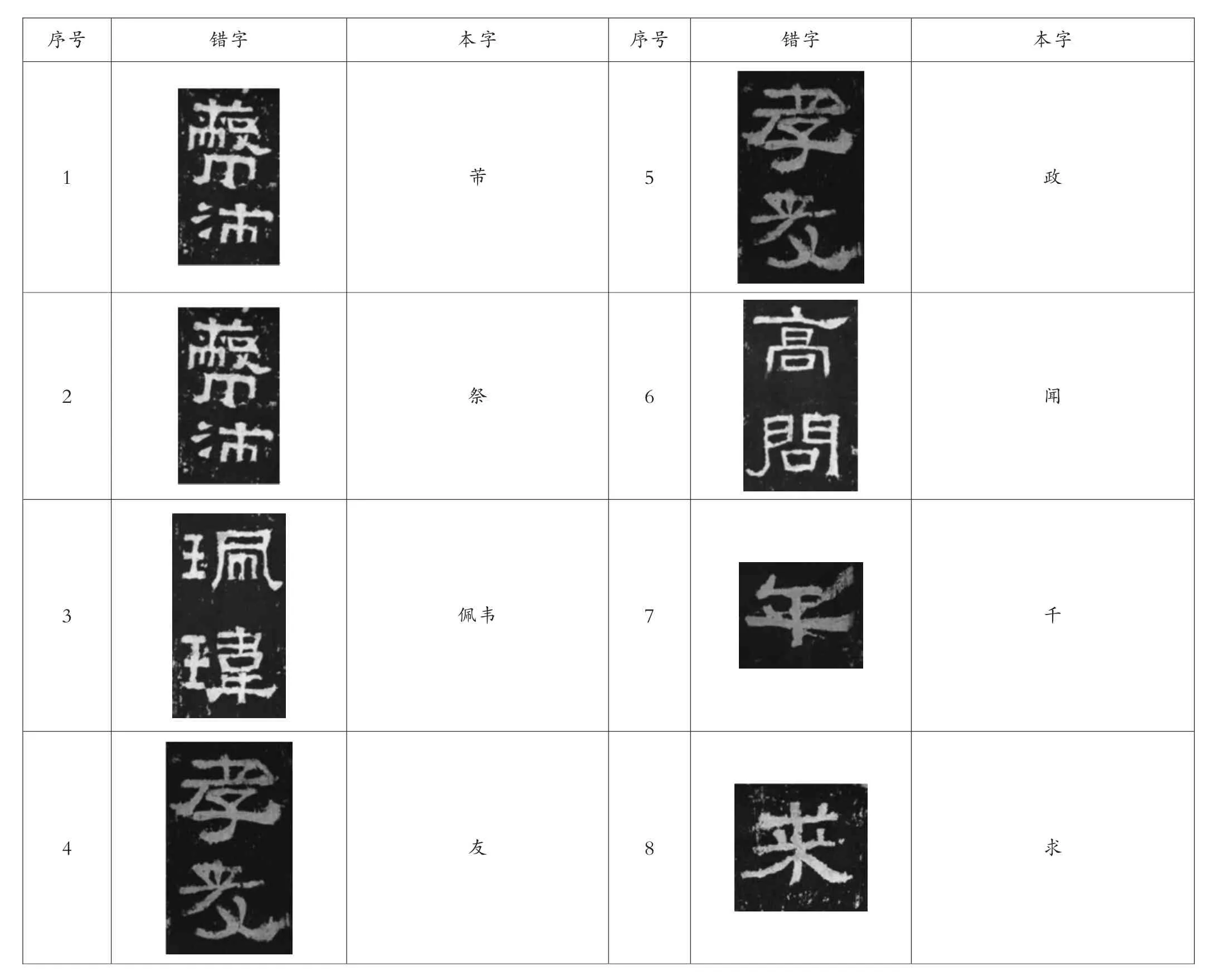

汉碑用字整体比较宽泛,通假的情况比较多,时代使然。但《张迁碑》的用字相比之下却很出格,错字可谓比比皆是。关于通假字,前人探讨得已经很充分,本文着重列出《张迁碑》比较典型的错字,具体如下:

序号 错字 本字 序号 错字 本字1images/BZ_48_467_1593_651_1911.png芾images/BZ_48_1483_1974_1688_2317.png?images/BZ_48_467_1986_651_2304.png闻2祭6images/BZ_48_458_2355_660_2723.png佩韦 7 3images/BZ_48_1474_2444_1697_2635.png友5 4求8images/BZ_48_446_2765_672_3147.png政千images/BZ_48_1467_2842_1704_3071.png

仔细观察,可以发现错字大体可分为两类:序号1-4为一类;5-8为一类。第一类的特点是上下相连的两个字都有相同的偏旁或结构,如王字旁,蔡字人为添加的人字旁,友字上面的结构。这种现象很有趣,仿佛是石工在书刻时为了获得字形“连绵”的结构美感,随意增改了字形。第二类情况是错字与本字字形相似,抄写时疏忽导致的错误。即便没有书丹,石工在刻制之前一定也需要简单地刻画,而石工为了工作方便,可能需要不时调转方向,如果与文本方向相反,加之文化水平有限,倒着看字时非常容易抄错。难怪前人评其“竟似草稿省视未明而茫然下笔者”。[13]这些错字的习惯绝不是偶然的,它反映了书刻者的文化水平有限,识字不多,却有很强烈的审美追求,也反映了撰文者与书刻者之间的文化水平差异,更隐含着《张迁碑》主事者对于碑文文字松弛、不严谨的态度。结合其他文辞和用典的错误,我们似乎可以得出这样的结论:《张迁碑》主事者似乎更关注的是碑本身,只要碑看起来很庄重,其他的错误和不完善都是可以忽略的。

石工的这种自由发挥的情况,邢义田先生在《汉碑汉画和石工的关系》的一段论述正好可以用来形容:石工或画匠一方面有自己的职业传统,一方面需要配合造墓者的要求。不过,他们并不一定完全听命于造墓者,常常可以有自己创作发挥的空间。[14]邢先生的描述针对的是刻制汉画的石工,不过完全适用于《张迁碑》石工孙兴。总而言之,《张迁碑》之所以“不可以常格论”,[15]正是缺少书丹、孙兴的高超技术、有限的文化水平、主动的审美追求加上主事者松弛的态度相结合的产物。这不禁令人想到北朝的造像刻石。

三、《张迁碑》的古与整

自《张迁碑》出土以来,明清两季对《张迁碑》多有评论。择其有代表性者如下:

万经《分隶偶存》:微作挑法而方板迟重,犹存古意。[16]

孙承泽《庚子消夏记》:方整尔雅。[17]

康有为《广艺舟双辑》:凝整[18]……隶中之楷[19]……笔画可置今真楷中。[20]

杨守敬《激素飞清阁评碑记》:端整雅錬。[21]

刘咸炘《弄翰余沈》:康氏谓《张迁》近真书,实则《张迁》乃东京碑中能存西汉法者,其笔之遒峭,

势之变化,迥非东汉诸碑之方版庸熟者比,论用笔则与《西狭颂》为一刚一柔,俱为西汉之遗。论体

势则如北朝碑之《张猛龙》。凡康氏之颂《猛龙》者,悉可移以颂《张迁》也。[22]

前人评述中有两点值得引起注意:一是强调《张迁碑》虽是东汉之碑,“近真书”“西汉法”“西汉之遗”,存古意;另一个是“整”。关于这两方面,笔者认为应该分别讨论。丛文俊先生曾指出:“在八分隶书成为上层社会之书法新潮的同时,那些远离政治文化中心的小城邑和边远地区,以及广大的下层民众的用字还停留在原有的观念、习惯和书写水平上,字形体势明显地呈滞后状态。”[23]而“东汉八分隶书的艺术化发展,仅限于文人士大夫阶层的正字正体,不涉及工匠用字;同时,西汉至东汉中期的金石文字尚未进入士大夫视野,任由工匠凿刻,而方整的字形与直折的线条即成为便捷通俗的简易正体,并在世守其业的工匠师法传承关系中得以延续。东汉晚期八分隶书普遍用于碑碣,名家书法楷模亦进入其中,导引社会的书法风尚”。[24]通过这两段论述,我们可以分析出《张迁碑》虽然为汉末之碑,但风格仍“存西汉法”,此外有些字还有了楷化的倾向,如前面分析过的“表”字。当时八分隶书已是社会风尚,但孙兴作为书刻者囿于工匠的身份,他所熟悉的是世代承袭的铭石书。对于东汉刻碑流行的八分隶书,他只能努力模拟,却无法得心应手,因而常常捉襟见肘。孙兴想来之前刊刻过其他八分隶书碑刻,掌握了一些常用字的写法,在他书刻《张迁碑》时,对于熟悉八分写法的字,他刻得中规中矩,颇具规模,对于不熟悉的,只能“微作挑法”,更多地流露出早期“铭石书”的痕迹。

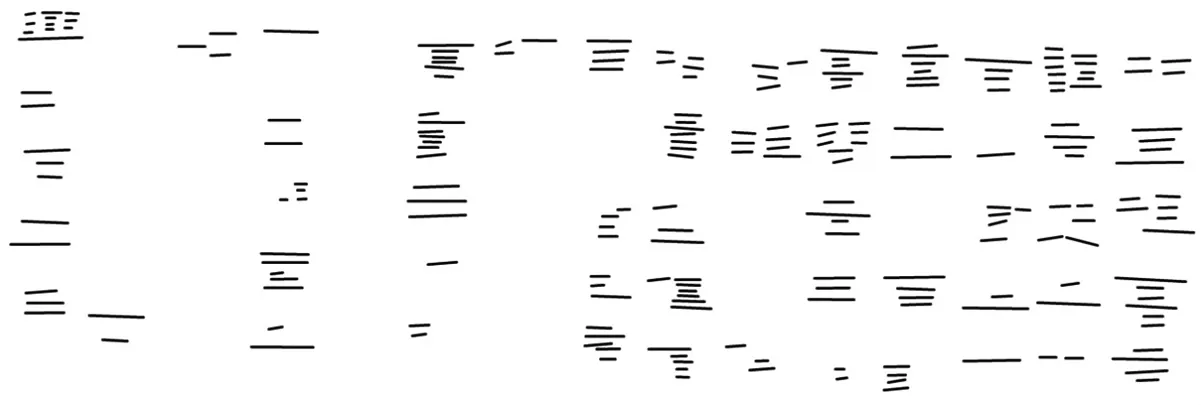

关于“整”,我们在察看剪裱本时很难体会出“整”的意味,或者说很难体会得那么深。王亚辉老师在讲授书法史时曾提及,他在泰安岱庙观赏《张迁碑》时,感觉《张迁碑》还是非常端整的,颇具庙堂之气,完全不同于看剪裱本的感觉。这背后的原因何在?笔者通过对全拓本的分析,发现《张迁碑》整拓有一种“常格”之外的秩序,这种秩序跟刻工息息相关。笔者的具体做法是根据《张迁碑》明拓本,把碑阳部分正文的所有横画都描出来,看看其中有没有规律可循。介于篇幅和比较的方便,这里只截取最上面的5行,中间5行(第19-23行)和最下面5行进行对比,具体如图所示。

最上面5行的横画

中间5行的横画

最下面5行的横画

通过3张图的对比,我们可以清楚地发现,最上面5行的横画有向右上方倾斜的体势,最下面5行的横画则向右下倾斜,中间5行相对平正,微向右下倾斜。这或许就是《张迁碑》隐含的秩序,是书刻者按着自己舒适的方式工作导致的结果。几乎同一时期的熹平石经(公元175年)碑高一丈许广四尺,虽没有整碑存世,但从现存残石来看,字体雍容,没有这种左右倾斜的迹象。而对应《张迁碑》这类的刻石,在书刻者被允许自由发挥的情况下,他们的书刻会怎么舒服怎么来。最上面5行的横画之所以向右上方倾斜,原因很简单,因为那样刊刻方便、舒服。但如果有严格的书丹环节和严格的刻制要求,工匠刊刻就不会那么舒服了,而是要牺牲自己的方便和舒服,尽可能与书丹字迹保持一致。所以,《张迁碑》不同部位的字有着这种自然形成的倾斜之势,而剪裱本完全破坏了这种秩序,导致由这种秩序带来的“整”的感觉也无从觅得了。

四、余论

笔者之所以重新从各种细碎的角度探讨《张迁碑》,是想循着巫鸿先生《美术史十议》中提到的原物概念,[25]尽可能还原《张迁碑》。相比摄影,拓片和剪裱可以说是有过之而无不及的转译。作为书法的研习者,我们不能一味靠重重转译后的拓片讨生活,原石以及接近原石的全拓,是最接近原物的,相信从原物的角度探讨,会有不一样的收获。与此同时,自然也会对原物背后所涉及的人——如孙兴——升起一份亲切,前人的创造力和想象力似乎因此多了一份温度。