乡村振兴视域下推进城乡协调发展的思考

项巧赟,罗明忠

(华南农业大学 经济管理学院,广东 广州510642)

城乡关系问题是世界各国长期存在的一个错综复杂、且重大而现实的问题。中国作为典型的二元结构国家,是传统的农业大国,城乡发展不均衡问题由来已久,推进城乡协调发展一直是我国城乡关系处理的重中之重。改革开放以来,为全力推动城乡协调发展和“三农”问题的解决,党中央发布了21个以“三农”为主题的中央一号文件。中共十六大提出了“统筹城乡经济社会发展”之理念。2016年,“协调”发展被确定为“五大”发展理念之一,“十三五”规划中,更将“协调”发展放在更加突出的位置,城乡协调是其重要内容之一。

当前中国社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。而城乡间发展不平衡是最大的不平衡,推进城乡协调发展成为当前和今后一段时期中国经济社会发展必须破解的难题。对此,2018年10月习近平总书记在广东省清远市英德市调研时特别强调,要下功夫解决广东城乡发展二元结构问题,力度要更大一些,措施要更精准一些,久久为功,把短板变成“潜力板”。如何以实施乡村振兴战略为重点,在破解城乡发展二元结构上率先突破,已经成为广东未来发展的重中之重。

一、文献综述

协调的本意是指“和谐一致,配合得当”,其概念源于Hermann Haken的协同性理论[1],该理论强调协调是一种关系,主要指各要素在系统间或系统内和谐配合;而发展是一种变化过程,指各系统或其组成要素由简变繁、从低级到高级、从无序到有序的变化[2]。可见,“协调发展”是一种讲究整体性和内在性的综合发展[3]。城乡协调发展的本质就是城乡各要素互相协调,相互依存,促使城乡发展差距逐渐缩小,城乡二元结构逐步消除的发展过程[4]。

如何正确评估城乡之间存在的差别及影响因素,对于合理引导城乡协调发展具有重要的理论意义和现实价值[5]。对城乡协调发展水平进行的时空格局研究,从社会、经济、人口等方面构建城乡协调发展评价分析体系,发现我国城乡协调发展水平在不断提高[6-7],但我国城乡在居民收入水平、消费水平、医疗卫生、社会保障、教育等方面仍存在发展差距[8-9]。

对于城乡不协调发展形成的原因,既往研究认为,中国城乡发展受到劳动力转移、国家政策、对农民收入和传统农林商品市场的普遍成本价格挤压等外部压力影响,城乡发展存在产业发展、生产要素交换、基本公共服务、社会保障、空间结构等不协调问题[10-11]。在生产要素交换方面,现阶段我国土地、资本和劳动力等生产要素不平等交换;在公共服务供给上,我国长期在基础教育、公共医疗卫生资源分配和社会保障体系等方面实行城市偏向战略[12]。影响城乡协调发展的多种因素中,城乡居民收入和城镇化水平对城乡协调发展影响较大[13]。我国农村经济基础薄弱,我国城乡居民收入差距大,且有继续扩大趋势,而在城镇化进程中城乡协调发展存在内部、外部及环境三个动力因素,各因素相互影响、共同作用分别产生推动城乡协调发展的需求拉力、外在推力、正向干预力和竞争压力[14-15]。从消费函数视角对我国城乡发展差距变化进行研究发现,消费者观念、所处环境、社会保障等其他非收入差距是造成城乡居民消费差异的主要因素[16]。总体上,差异形成主要有发展禀赋条件、自然地理环境、公共资源、政策制度、人力资本、经济结构等原因[17-18]。

总之,既往关于城乡协调发展的研究主要集中在城乡发展理论、城乡协调发展水平评估等方面。在乡村振兴战略实施的大背景下,城乡协调发展面临新机遇,新时期如何大力推进城乡协调发展,值得研究。在已有研究成果基础上,本文将从经济、社会、文化、生态文明等四个方面,分析全国尤其是广东城乡协调发展的现状及其面临的难题与优化路径。

二、城乡协调发展的现状与问题

基于“五位一体”的总布局,下文将从城乡经济发展、文化发展、社会发展和生态文明发展等四个方面对全国乃至广东省的城乡发展状况加以分析,找准城乡协调发展存在的主要差距。

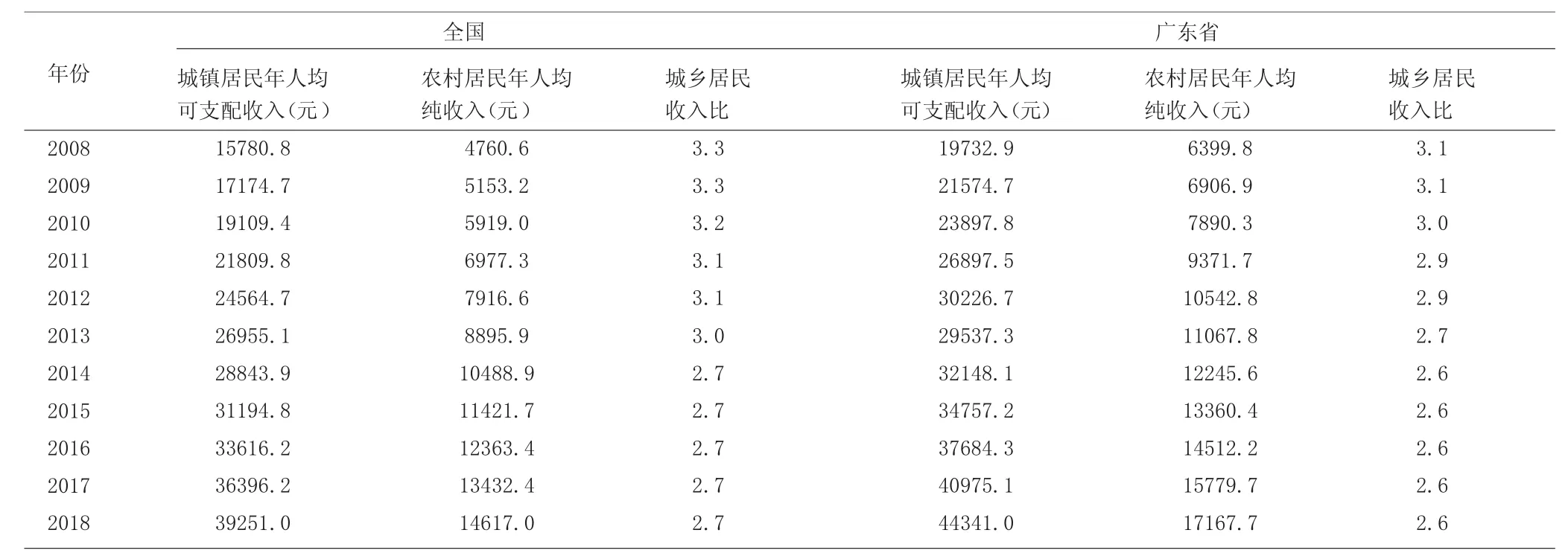

表1 2008—2018年全国与广东省城乡居民人均收入情况

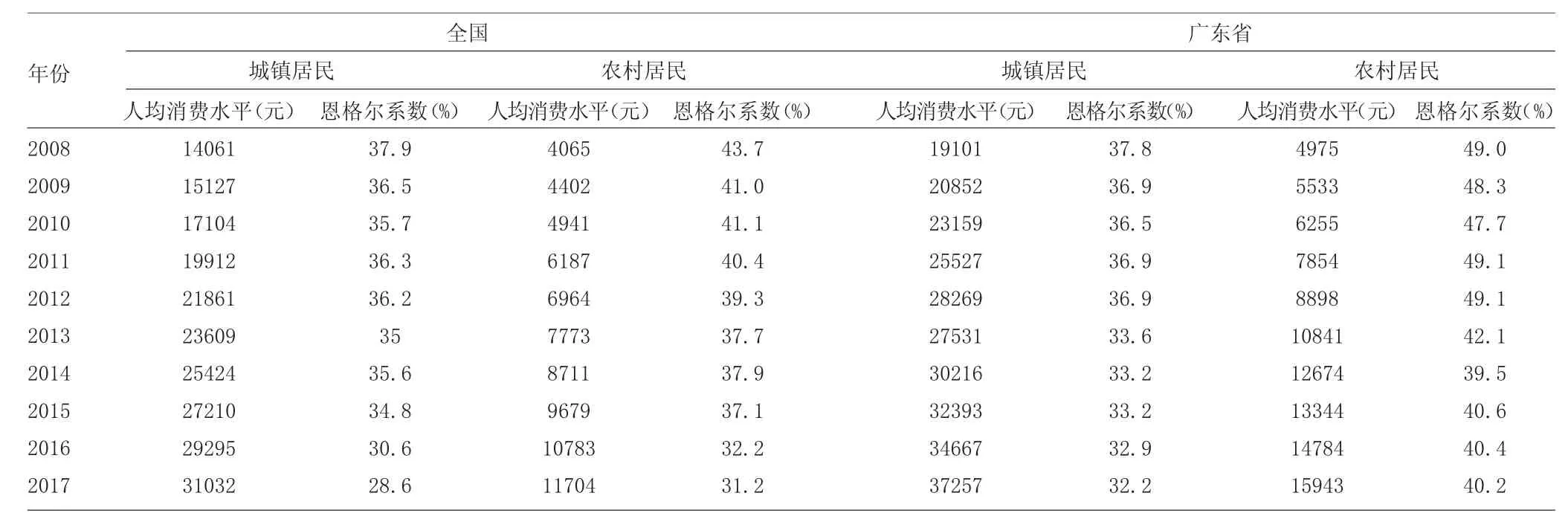

表2 2008—2017年全国与广东省城乡居民人均消费情况

(一)城乡经济发展比较

1.城乡居民人均收入大幅增加,收入差距逐步缩小

如表1所示,2008年—2018年间,我国城镇居民年人均可支配收入从15780.8元增长至39251.0元,10年增长了近3倍,城乡收入比从3.3:1缩减至2.7:1。虽然近几年我国城乡收入差距在缓慢缩小,但城乡居民收入差额较大。2014年我国农村居民年人均纯收入突破1万元,而城镇居民年人均可支配收入早在2005年已超过1万元,两者前后相差了10年时间。

广东省城镇居民年人均可支配收入从2008年的19732.9元增长至2018年的44341.0元,城乡收入比从3.1:1缩减至2.6:1。

可见,广东省作为我国经济发展大省,城乡居民人均收入绝对值均高于全国同期水平,但城乡居民收入比与全国平均水平相比略低,表明广东在推进城乡居民收入差距缩小方面取得了一定的成效。

2.城乡居民人均消费水平逐步提升,消费结构趋合理

如表2可见,2008年—2017年间,我国城镇居民年人均消费水平从14061元增长至31032元,城镇居民恩格尔系数从37.9%下降至28.6%;农村居民年消费水平从4065元增长至11704元,农村居民恩格尔系数从43.7%下降至31.2%,总体消费水平的增长变化趋同城乡居民人均收入变化。

广东省城镇居民年人均消费水平从2008年的19101元增长至2017年的37257元,城镇居民恩格尔系数从37.8%降至32.2%;农村居民年消费水平从2008年的4975元增长至2017年15943元,农村居民恩格尔系数从49.0%降至40.2%。

可见,广东省城乡居民恩格尔系数均大于全国城乡居民恩格尔系数,且城乡居民年人均消费水平的绝对数差大于全国城乡居民年消费水平绝对数差。一方面,表明无论是全国还是广东省,城乡居民生活水平都得到明显改善,消费结构更趋合理,但农村居民消费水平与城镇居民消费水平存在一定差距。另一方面,虽然广东城乡居民的人均消费水平高于全国平均水平,但是广东城乡居民的食品支出总额占个人消费支出总额的比重还是高于全国平均水平;与发达国家或者富足国家的恩格尔系数一般在20—30%之间相比,还有继续下降空间。当然,也在一定程度上印证了“吃在广东”,说明广东人愿意、事实上也确实将个人消费中的更大的比例用于“吃”的消费上,为餐饮业发展带来了希望与可能。

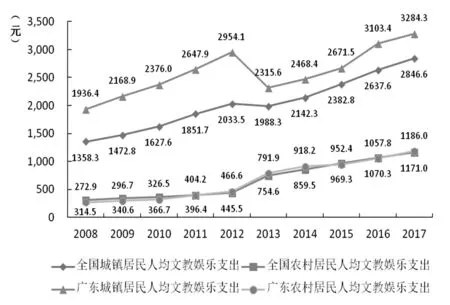

图1 2008—2017年全国与广东省城乡居民人均文教娱乐支出情况

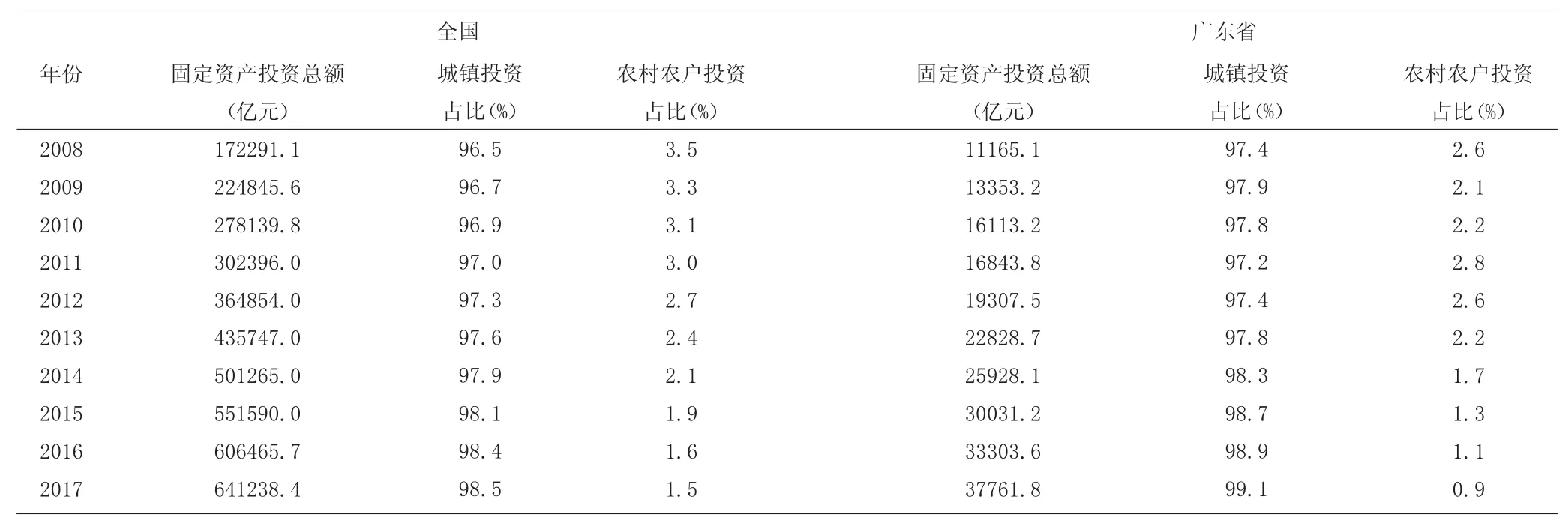

表3 2008-2017年全国与广东省城乡固定资产投资情况

(二)城乡文化发展比较

城乡人均文教娱乐支出快步增长,城乡差距仍较大。如图1所示,2008年—2017年间,我国城镇人均文教娱乐支出从1358.3元增长至2846.6元,提高了一倍,而农村人均文教娱乐支出增长更加迅速,从314.5元增长至1171.0元,城乡人均文教娱乐支出比从4.3:1缩减至2.4:1。

与之对比,2008年—2017年间,广东省城镇人均文教娱乐支出从1936.4元增长至3284.3元,远远超过全国城镇平均水平;农村人均文教娱乐支出从272.9元增长至1186.0元,从低于全国农村平均水平转为略高于全国农村平均水平。

可见,无论是从广东还是从全国情况看,城乡居民的人均文教娱乐支出逐年增长,但是城乡间仍存在显著差别。一般城镇都有图书馆,学校教学设备齐全,而农村一般只有小学和极少数中学,条件简陋,教学设备落后,农村教育水平不及城镇水平的一半。

(三)城乡社会发展比较

1.全社会固定资产投资增长迅速,但城乡投资占比差距大

由表3可见,2017年我国全社会固定资产投资总额为641238.4亿元,其中631684.0亿元为城镇固定资产投资额,占总额的98.5%,9554.4亿元为农村固定资产投资额,仅占总额的1.5%。

2017年广东省全年固定资产投资总额为37761.8亿元,其中城镇固定资产投资额占全部总额的99.1%,农村农户固定资产投资额仅占全部总额的0.9%。同时,2008年至2017年间,城镇投资占比持续上升,农村投资占比持续下降,呈现明显的“一升一降”态势。

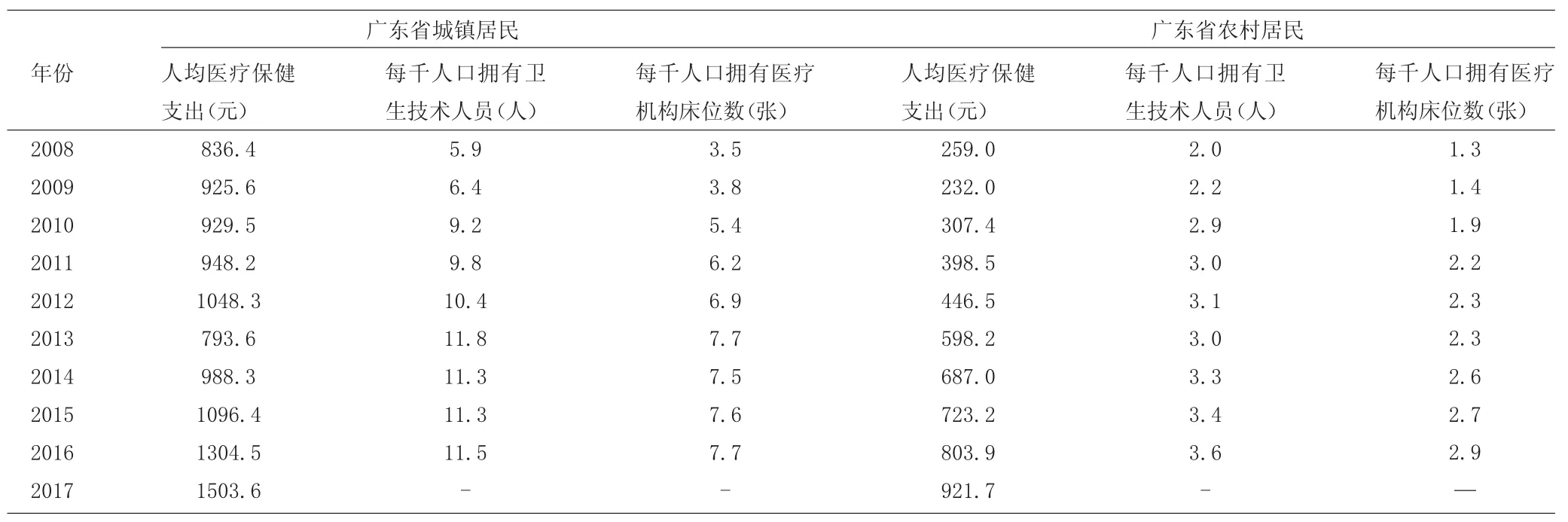

表4 2008—2017年广东省医疗卫生发展情况

可见,无论是从全国看,还是从广东省看,均存在固定资产投资向城镇偏向的难题,并由此可能导致城乡经济社会发展差距继续拉大。

2.城乡医疗卫生条件不断改善,城镇发展明显优于农村

一方面,从城乡居民年人均医疗保健支出情况看,2008年—2017年,我国城镇居民年人均医疗保健支出从786.2元增长至1777.4元,农村居民则从246.0元增长至1058.7元,城乡居民年人均医疗保健支出比从3.2:1缩减至1.7:1。与之对比,由表4可见,2008年—2017年,广东省城镇居民年人均医疗保健支出从836.4元增长至1503.6元,农村居民从259.0元增长至921.7元,城乡居民年人均医疗保健支出比从3.2:1缩减至1.6:1。

另一方面,从每千人口拥有城乡卫生技术人员和医疗机构床位数看,2008年-2017年,我国每千城镇人口拥有卫生技术人员维持在每千农村人口拥有的2.5倍左右,每千城镇人口拥有的医疗机构床位数是农村的2倍。与之对比,依据2016年的数据推算,2017年广东省每千城镇人口拥有卫生技术人员大约是农村的3倍,每千城镇人口拥有的医疗机构床位数是农村的2.7倍,其中,差距最大为2013年,分别为城镇是农村的3.9倍、3.4倍。

可见,无论从全国还是从广东省看,城乡居民人均医疗保健支出、城乡卫生技术人员和医疗机构床位数都呈递增趋势,城乡医疗卫生条件不断改善,但城市医疗卫生发展明显优于农村,城乡医疗卫生发展存在一定差距,其中,广东省城乡医疗卫生发展差距尤为凸显,远远大于全国城乡差距水平,由此,直接影响城乡均衡协调发展。

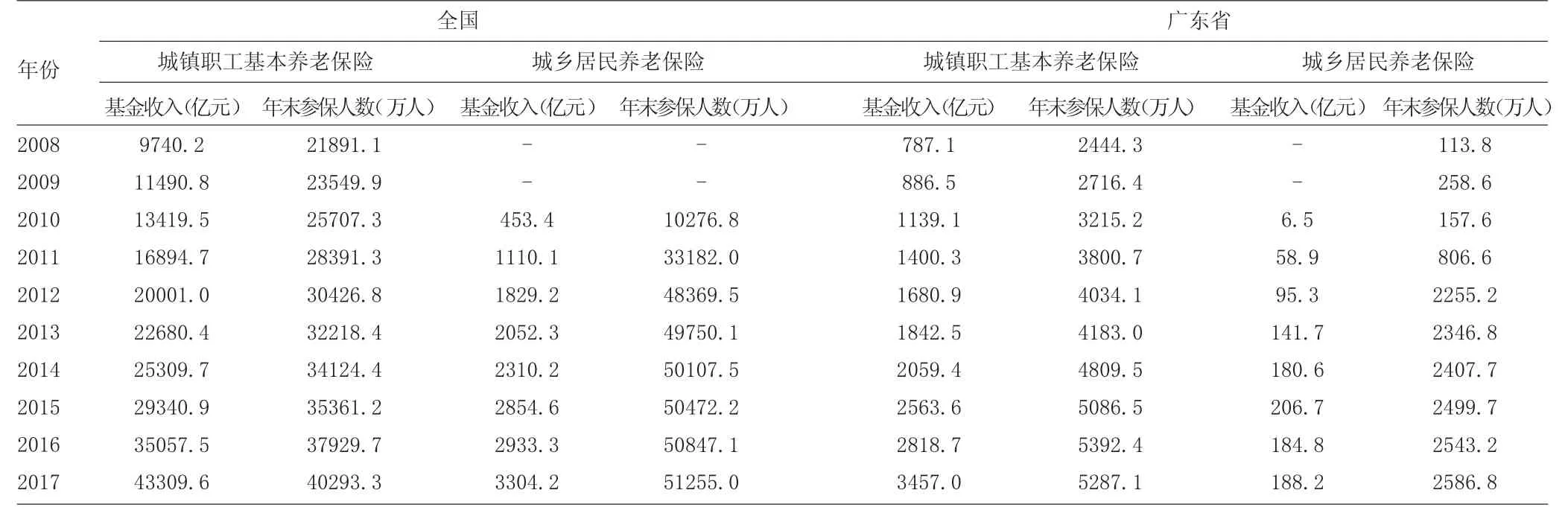

3.城乡社会保障事业稳步发展,农村社保作用有待提升

如表5所示,以养老保险为例,截至2017年末,我国有40293.3万人参与城镇职工基本养老保险,其当年基金收入为43309.6亿元;有51255.0万人参与城乡居民养老保险,当年基金收入为3304.2亿元。参与城乡居民养老保险人数从2011年已超过参与城镇职工基本养老保险人数,但基金收入城镇高达农村的13倍,农村社会保障作用还有待提升。

截至2017年末,广东省参与城镇职工基本养老保险人数是参与城乡居民人数的2倍,但养老保险基金收入城镇职工是城乡居民的18倍。

可见,无论是全国还是广东省,在养老保险基金收入总额上,城镇职工基本养老保险始终高于城乡居民养老保险,但在参与人数上,广东省与全国有所不同,其参与城镇职工基本养老保险人数一直多于参与城乡居民养老保险人数。究其原因,可能是因为广东的城镇就业人数尤其是外省到广东城镇就业人数数量大,广东较早在城镇就业人员中实施养老保险扩面取得明显成效。

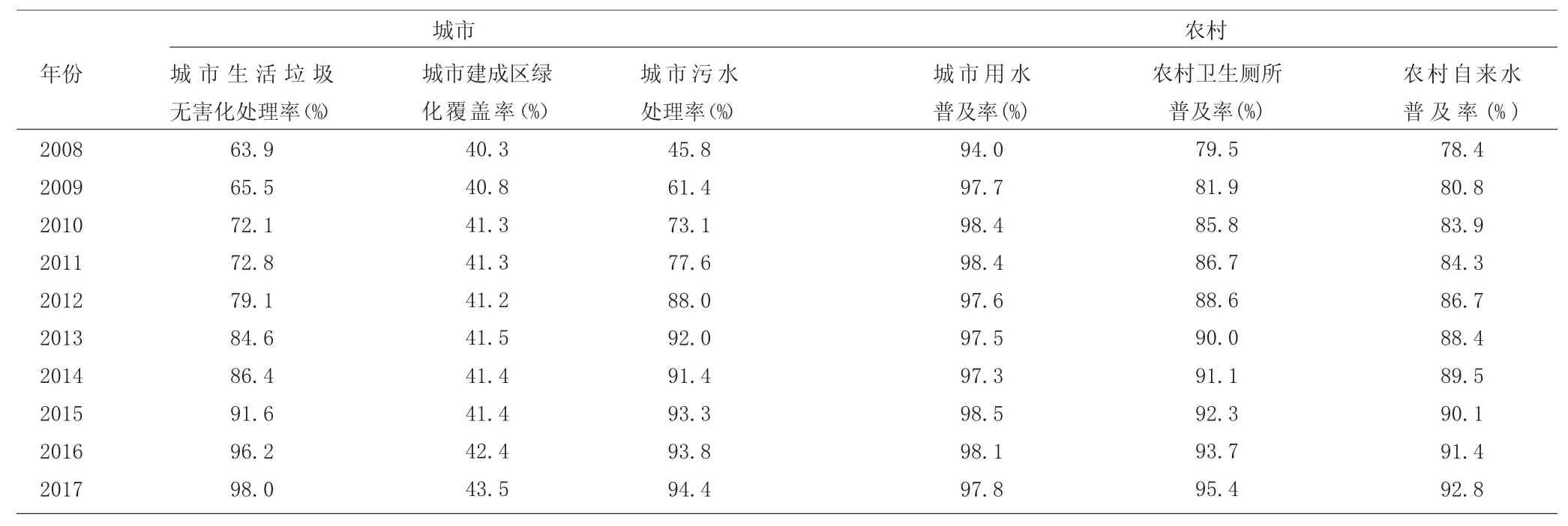

(四)城乡生态文明发展比较

总体而言,成效显著,但补短板强弱项任重道远。2008年—2016年间,我国总体城市建成区绿化覆盖率从37.4%提高至40.3%,生活垃圾无害化处理率从66.8%提高至96.6%。在此期间,我国农村卫生厕所普及率从59.7%提高至80.3%,计划在2020年达到85%。

表5 2008—2017年全国与广东省城乡居民养老保险情况

表6 2008—2017年广东省城乡生态文明建设情况

如表6所示,2008年—2017年间,广东省城市建成区绿化覆盖率从40.3%升至43.5%,生活垃圾无害化处理率从63.9%升至98.0%,城市污水处理率从45.8%升至94.4%,2009年起城市用水普及率始终保持在95%以上。同时,广东省农村地区卫生厕所普及率从79.5%升至95.4%,农村自来水普及率从78.4%升至92.8%。

可见,我国各级政府投入了大量人力物力及资金建设城乡生态文明,城市生活垃圾得到有效处理,农村居民生活环境改善,人民生活环境愈加宜人。广东省在城乡生态文明发展方面一直走在全国前列,城市与农村生态文明建设取得了显著成效,但是无论从全国还是从广东省情况看,城乡生态文明发展的侧重点不同,城乡发展存在一定差距。因此,要因地制宜,强弱补短,促进城乡生态文明协调发展。

三、城乡发展不协调形成的主要原因

(一)自然禀赋条件存差异

我国幅员辽阔,地形地貌多样复杂,不同自然地理条件是导致城乡非均衡发展的客观因素。相对于广大的农村地区,城镇气候、地理位置等自然环境较为优越,社会经济发展的基础条件好。而农村地区的自然环境常常制约了农村经济发展。

广东省是我国典型的沿海省份,其经济实力位于全省前列的广州、深圳、佛山等市区在地理条件上具有共同点:均是沿海城镇,地势平坦,交通便捷,气候宜人,自然资源丰富。发展相对落后的农村,多位于地形复杂的粤西、粤北地区,交通方式单一,农业对自然条件依赖大,生产易受自然灾害影响,经济活动成本大,收益小。

自然条件差异大,造成城乡经济发展起点不同,农村地区长久以来基本上是自给自足的自然经济,生产方式较落后,影响了生产效率的提高;产业结构单一,多以种植业为主,结构不合理,现代农业发展缓慢。

(二)城乡生产要素单向流动

土地、劳动力、资本对城乡关系的协调发展至关重要,但长久以来,我国农村不断向城市提供土地、劳动力、资本等生产要素,致使农村资源流失严重,经济发展乏力。

在土地资源利用方面,农村存在耕地流转率较低,宅基地使用权缺少处置和收益权,限制了农民收入增长。在劳动力资源利用方面,我国农村青壮年、优质劳动力不断流向城市,“乡—城”的劳动力单向流动模式,一方面,造成农村空心化、老龄化严重,农村剩余劳动力活力不足,生产效率难提高;另一方面,造成农村地区面临人才“留不住、难引进”困境,专业技术人才稀缺,教育资源落后,农村产业呈衰弱态势。在资本投入方面,我国农村正规金融资本流失,资金短缺问题突出,催生出的非正规金融机构隐含着较大风险,阻碍了农村资本要素市场的健康发展,造成农村发展受限,城乡发展不均衡。

(三)城镇偏向政策引致

为了城镇化发展,我国早期实行了城乡二元发展模式,人为的将城市和农村分开,其中户籍制度最为明显,通过户口标识来制定不同的经济发展政策和福利制度。户籍制度造成城镇居民和农村居民在社会经济活动中地位不平等,相当长时期,农民工难以在城镇正常享受劳动保护、养老、医疗等城镇居民待遇,社会保障有限,限制了劳动力在城乡间的自由流动,阻碍农村的发展,进一步拉大城乡发展差距。此外,城乡分割的就业制度,在一定程度上使农民在城镇就业遭受歧视,就业机会不平等,就业岗位无法得到保障。

为促进经济社会快速发展,我国实行了改革开放政策,在此基础上实行了非均衡发展战略,重点发展沿海地区。位于沿海的广东省,得益于改革开放政策,逐步发展成为我国经济强省,其中,深圳最具代表性,从一个小渔村发展成为具有影响力的现代化国际大都市。与此同时,广东省内也在不同程度实行了非均衡发展战略。城镇基础条件较好,发展潜力较大,会优先成为经济发展的重点之一,因此,逐步形成了城乡在经济、文化、社会等方面的差距,且短时间内难以消除。

四、乡村振兴视域下城乡协调发展路径优化思考

关键是要以乡村振兴战略实施为契机和重点,立足新时代,结合新要求,把握新动态,推进城乡协调发展。

(一)培育发展乡村产业,缩小城乡经济差距

重点是优化传统产业,发展乡村产业,实现城乡产业的融合发展,推进乡村产业振兴,促使农村居民收入多元化,消费结构合理化。

一要夯实农业生产基础。推进农业生产机械化,加强农田基础设施建设,推进智慧农业建设,促使高新技术为农业生产所用,提升农业生产效率,增加农产品产量的同时增加农民收入,缩小城乡经济差距。

二要搭建互联网信息平台,畅通农村与城市,为居民生活、购物等提供多种便捷渠道,加强城乡信息传递,改善农村居民消费观念,使居民消费结构更加合理化。

三要用好乡村资源,发展乡村产业。立足乡村劳动力、资源、交通等状况,盘活乡村资源,引导城乡资源互动,利用乡村自然优势,将传统与创新相结合,发展乡村特色产业,打造乡村特色产业品牌,突出专业化与现代化,弘扬乡村优秀文化,让资源变资本、文化变产业、房产变资产、人力变人才。

(二)加大农村教育投入,创新传承乡村文化

一要加大农村教育的资源配置力度,改善农村学校办学条件。重点是推进优质教育资源向乡村配置,创造条件为农村学生营造良好的学习环境,让农村学生不但有书读,还能读好书;强化乡村师资队伍建设,成立城乡教师互助学习小组,鼓励有经验、高素质的教师到乡村支教。

二要加大农村人才队伍建设,提高农村居民文化素养。建立有利于农村人才成长和干事业的机制[19],引导适合农村发展需要的人才到农村干事创业,为农村建设队伍输送新鲜血液,带来新文化新思想,进而提高农村居民文化素养,促进乡村人才振兴。

三要创新乡村文化,传承历史文脉。延续岭南文化,因地制宜,科学规划,按“一户一房”原则,引导村民改造整治住房,保护好传统建筑,传承特色历史文化。将旅游与乡村历史文化、风俗民情、观光休闲相融合,创新乡村文化,弘扬乡村文明。

(三)加快社会事业发展,改善城乡社会差距

一要加快体制改革。推进城乡基本公共服务一体化建设;完善土地征用制度,严格界定征地权的范围,保障农村土地的合法权益;探索建立宅基地有偿使用制度,促进农民收入多元化。

二要推进社会事业发展。促进医疗卫生事业发展,改善基层医疗卫生条件,促使优质医疗资源下沉至乡村,加强乡村医疗机构人才队伍建设,使农村居民小病不出镇,治疗不出村,能在当地放心看病。

三要加大乡村固定资产投资。推进乡村道路、饮水安全、通信设备、电网改造、水利设施等基础设施建设,提高农村居民生活便捷度,增强人们生活幸福感。

(四)加大城乡环境保护,促进生态文明建设

一要增强个人环保意识,通过宣传引导,促使人们意识到环境保护的重要性,将个人意识发展为个人行动,坚持人与自然和谐相处理念,促使环保发展成为一项全民运动。

二要加强城乡人居环境与生态环境治理。加强生产生活垃圾整治,实行垃圾分类回收;综合治理水污染,加强对重点流域的监察监管力度,严禁向河道排放污水,丢弃垃圾,继续推广“河长制”,抓手健康城市与美丽乡村建设;加大城市空气污染治理,开发使用新能源,改善空气质量。

三要加大城乡环境保护。减少施用化肥农药,促使生态环境健康发展;完善生态工程建设,加快生产生活方式转型[20],打造城乡绿化示范区,营造良好的城乡环境。